一个奇怪的山名

一个奇怪的山名

雨斤

在距济南市中心大约7公里的黄河南岸平原上,有一座海拔不到200米的小山,山顶呈圆锥状,与周围的其他山丘并不相连。

这座小山峰有一个十分奇特的名字:华不注。 而且,这个奇怪的名字已经叫了两千多年了。因为“华不注山”这个名字,屡屡出现在各种历史典籍之中,真可谓是一座“名山”。

据春秋时代的《左传》记载,鲁成公二年(公元前589年),齐顷公与晋军战于鞌,因其傲慢轻敌而败,在晋军的追逐下“三周华不注”。

南北朝时,郦道元在《水经注》中这样描述华不注山:“单椒秀泽,不连丘陵以自高;虎牙桀立,孤峰特拔以刺天。青崖翠发,望同点黛。”

唐朝诗人李白在《古风》中写道:“昔我游齐都,登华不注峰。兹山何峻秀,绿翠如芙蓉。萧飒古仙人,了知是赤松。借予一白鹿,自挟两青龙。含笑凌倒景,欣然愿相从。”

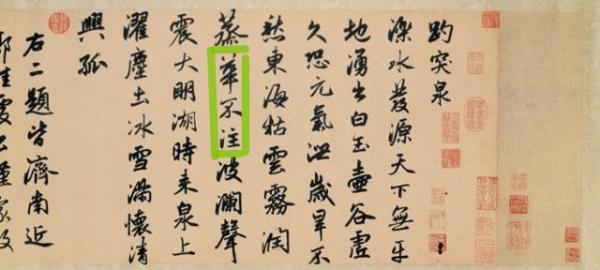

一般认为,元代赵孟𫖯的《鹊华秋色图》,描绘的就是鹊山和华不注山一带的风景。他的《趵突泉》一诗里也有“云雾润蒸华不注”的句子。

那么,这么有名的山峰,它的名字为什么叫作“华不注”呢? 华不注到底是什么意思呢?

其实,这里的“华不注”,就是“大象”的意思,华不注山,就是大象山。

在藏语语系里,大象的读音是 /glang po tche/。 音韵学的研究表明,上古时的辅音连缀/gl/, 后来演变成了开口喉音 /h/。所以,/glang po tche/ 就是 /hang po tche/, 也就是“华不注”。

事实上,音韵学研究发现的一个普遍规律就是,人类早期的语音演变,遵循着一条“浊音后移现象”:/zl/(舌尖音) --> /dl/(舌面音) --> /gl/(后舌音) --> /kl/(舌根音)--> /h/(喉音)。(详情请参见拙文:{g, k, h})例如,大象的读音,在侗傣语族里,是/zlang/, 在景洪方言和德宏方言里,读作/dlang/, 而羌语的北部方言把大象叫做 /klam bu tchi/, 独龙语的怒江方言则说成 /pum bu tchi/,等等。

另外,大约五万至七万年前,人类走出非洲进入东亚时,走的是北线,即经由今天的天山以北的蒙古草原,先到达中国东北地区,然后由大兴安岭向西南方走,南移至黄河流域的中原地区。所以,在黄河下游的山东地区,出现这样以“大象”命名的山名、地名,也就不足为怪了。

下面这篇文章里的解释,牵强附会,不懂装懂,十分的搞笑(注意,它的标题里还有一个白字,“何义”,应为“何意”!)。作者居然是山东大学历史文化学院的教授,副院长,博士生导师。 啊 哈哈哈哈。。。

Paraguay,Uruguay,Guyana, Nicaragua, Guatamela,Ecuador,。。。