李慎之:参加朝鲜停战谈判

参加朝鲜停战谈判

李慎之

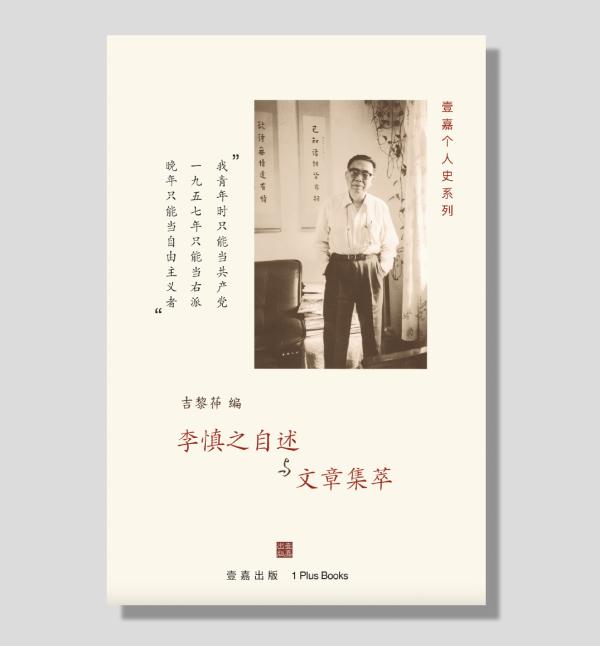

本文摘自壹嘉即将上市的新书《李慎之自述与文章集萃》。

李慎之(1923.8.15-2003.4.22)是中国著名的体制内自由主义知识分子。他在燕京大学求学时便参与组织反独裁、争民主的学生运动,毕业后加入新华日报,后长期在新华社国际部工作,多次作为周恩来的随行人员参加重大国际会议和外交出访活动。1957年,他因为倡导"大民主"被"钦定"为右派。改革开放后,他先后陪同邓?平、赵紫阳访美,并受命创办中国社科院美国研究所,任第一任所长。1989年,李慎之因同情学生运动再次被批,次年被免去中国社科院副院长职务,开始提笔著述。2003年去世。

李慎之先生值得纪念,原因不仅仅是他几起几伏的为官经历,更重要的是他离职之后奋笔疾书写出的几十篇文章。 李慎之是一位深受中国传统文化熏陶、极度渴望精神自由的现代知识分?。在生命的最后十几年间,李慎之厚积薄发,提笔作枪,为自由正名、为民主摇旗、为启蒙呐喊,书写了他一生最为灿烂光辉的一页。

本书中的李慎之自述部分系由李慎之档案中的自传、检讨,以及他?根据李慎之的自述整理而成。文章集萃部分或者源自李慎之本?写的文章和书信,或者源自他人对李慎之采访的文字记录。因此,本书可以说是李慎之的人生自述和精神自传。

本文摘自本书第九章。

我在1953年3月初回北京,对文教考察团的总结会基本上都没有参加,就到总政治部去报到。总政治部叫我到总参谋部去见李克农(副总参谋长,一直坐镇开城指挥停战谈判,此时刚从开城返京休假),他告诉我,最近有一批伤病战俘遣返回国,要我去开城向他们调查我方战俘的情况。与我同行的有调查部某局局长潘芳(李克农是中央调查部部长,又是外交部副部长)和总政治部的一个团级干部蔡润田。

我们三人在朝鲜归俘中进行了一些调查,然后由我一人返京向总政治部汇报。当时红十字会小组已重新集中,我也到那里去集中,准备去朝鲜,不久以后,李克农从朝鲜来电,叫我们不要在北京准备,到开城前线去准备,更能接触实际。我们就在五月初从北京到了开城。

谈判乔冠华是第二号人物,第一号人物是李克农。军界在他之上的有,但都听他的。每天晚上12点,乔冠华要给周恩来打一电话,报告谈判的情况。每天晚上周恩来要下指示。我应该说是很轻松的,浦山他们真苦,听到周恩来的指示,马上就要拟明天的发言稿。

我就住在乔冠华房间的旁边,一到朝鲜,生活跟解放区一样,打井水洗脸、大伙房。这种生活变换,我从来就不在乎。

我了解情况,写了满满一笔记本,回来就给萧华汇报。我的意思是有困难,战俘不大容易回来。萧华哈哈大笑,说:中国人老婆孩子父母,他还不回来吗?你放心吧。萧华那时是总政治部副主任。主任可能是谭政,实际掌权的就是萧华,当时萧华四十来岁。

到开城不久,朝鲜停战谈判双方,协议不派红十字会小组了,改由双方军事当局派出解释代表团向各自的战俘解释政策。于是我们的这批红十字小组工作人员立刻又由文职人员改为军人(绝大部分本来都是现役军人),成立解释代表团。解释代表团的负责人是:李呈瑞,当时的六十八军政委;谭右铭,当时的二十军政委,原红十字小组组长之一,[后]任四机部副部长;李际泰,某军参谋长。因为原来的红十字小组人员人数不够,还调了一些干部(多数是部队上来的)集中起来学习。政策、解释工作职权范围、对敌斗争可能发生的情况与应付的办法等.成立了一个方案组来主持学习。我当时的工作是方案组的副组长,正组长是贺明,当时是志愿军的一个师政委,去年从大字报上看是张家口地区部队的政委。另一个副组长是符浩,当时是外交部的专员,[后]任外交部政治部副主任。

在谈判桌上美国人就说:“战俘自己不愿意回来,应该遵循自愿遣返的原则”。我们就是“一律遣返”。“自愿遣返”日内瓦公约没有,但也没有“一律”两字,就说该遣返。这个谈判斗争进行了整整两年。斯大林就愿意中国跟美国在朝鲜战场上耗着。3月5日他一死,3月10日我就得到电报,谈判前线已经松了。

1953年7月,朝鲜实现停战,9月或10月,解释工作正式开始,我担任宣传组组长。我的工作除上述诸人可以证明外,还有新华社外事部的虞孝淮。他当时是我的翻译。我是唯一要越过边界线到战俘营中去做广播工作的人,而他是唯一每次都跟我一起去的人。

谈判说定,由联合国军把这些中国战俘押送到东昌里,就是停战线以南的一个战俘营里头。然后由解释代表团去进行解释,解释完了以后,你愿意回来的你就回来了。就这么三张桌子,比床也宽不到哪儿。这些人如果下定决心不回来,他心里也痛苦,他家里当然希望他回来,他就要自己作弄自己、麻醉自己。进门就喊“他妈的x,我永远跟共产党不共戴天,你别来骗我了。”一进门就这么叫,脸都变样了。怕战俘打人,每一个战俘两边都有两个印度人夹着。他就跳啊、蹦啊、骂。我们就说:你不要这样嘛,还是你的祖国嘛。极个别闹的,忽然不说话了,就往这儿走,这边就回来了。大部分就是坚决地不回来,少部分一进门就回来,你不用解释。

最早到战俘营去视察的有我,有个所谓志愿军战俘,趴在铁丝网上拿石头扔,打在我身上。李克农表扬我一顿,说李慎之因公光荣负伤。

后来北京东坡餐厅的老板就是一个英勇斗争要回来的战俘。他居然还带来很多礼物到我家来看我,我们并不认识。他叫张达,受伤被俘,斗争很英勇,胳膊上被刺了字,这边是“反共抗俄”,这边是“拔毛杀猪”,他坚决回来,硬是拿刀把自己胳膊上有字的肉割掉。2001年韩国居然请他们,请志愿军当年的战俘到济洲岛去参观,济洲岛现在是韩国的一个风景名胜。他们去看完全不认识,原来很荒凉,现在很漂亮。我问他一个问题,你到底恨不恨美国人?他说:说句老实话,对美国人恨不起来。美国人是按日内瓦公约原则的。每天早晨、中午拿一大桶馒头来,绝对吃得饱的,一大桶稀饭,咸菜,他一放就走了。照日内瓦公约就应该战俘自己推举领导,你原来的军阶,不必隐瞒,你是将军,你就是最高领导。但中国人不能讲,你要讲了,就是叛国。这个战俘事件比较复杂。

战俘解释工作有个根据,根据就是《金日成元帅、彭德怀将军告被俘人员书》,这个文件第一稿就是我写的,我在北京时候写的。

想想我们的军长、师长、团长被战俘劈头盖脸、妈的x地骂,这些人一肚子火,但是为大局,也只好忍着。我建议不要再解释了,把一切都往美国帐上一推,是美国人强制的。这个意见报告到周恩来那儿,周恩来批准了。如果真正要全部解释完,回来的战俘还是不多,但又都经过解释了,就很被动了。

我们的战俘营管理人员说:他们羞辱我们,我们也要让他们来一下,也要让美国人对美国战俘做解释。美国人无法拒绝。美国人拿录音机来,他人不来。明确宣布,第一根据现在谈判结果,根据日内瓦公约第几条、第几条,现在都应该把你们遣返回国。第二根据美国法律第几条、第几条,你们回国以后,你们被俘期间的工资全部发还。第三如果你们不回去,选择留在中国,你就犯了叛国罪,回去以后还要处以一年徒刑。一解释,大部分美国战俘走了,留下只有二十几个。

回来的中国战俘就到了开城。相当惨,缺胳膊断腿的。都发了里外三新的棉衣,住的也好了,从来没有这样舒服过。等我们的解释工作一结束,他们就往昌图开。

那些战俘在战俘营里坚决斗争,还组织共产主义联合会,这些人自以为没问题了,说等回到中国,就承认你的党籍。但回去以后就出了大问题了,在昌图政审,就是从“功劳不必摆,错误要认识够”开头,搞了好几个月。最后处理是转业或者回乡,只有极个别的可以回军队。从那以后就惨极了,那比右派还惨。后来双开遣返,开除党籍,开除军籍。原来有党籍的人,原来没有党籍的以为回来可以入党。没有!你那是伪组织。

一个师政委叫吴成德,他战斗失利后率残部打游击,最后又兵败被俘,美国人也没把他怎么样。那天他回来,李克农到前面去,我没去,他回来拿给我看,这么厚一沓材料,是吴成德在战俘营被监时自己写的,准备回来给组织看的材料。“毛主席的政策还是成功了,你看他回来了”。

解释工作后来因为种种原因在11月份结束了。当时朝中两国和美国之间互派代表开始政府谈判。中国政府代表黄华在板门店与敌人谈判,他经过开城谈判的最高负责人李克农和乔冠华调我去做他的助手(名义是顾问),于是我又离开解释代表团而参加政府代表在板门店谈判的工作,一直到1954年初政府会谈结束后才回国,回到新华社工作。

朝鲜停战谈判,美国本来不出面的,因为是联合国军。又出来一个朝、韩、中、美政府间谈判。中国政府派的代表是黄华,黄华带了两个高参去,张企程比我资格老得多,还有王纯,都是三八式的干部,不会这个。又把我跟浦寿昌调去。浦寿昌一直在朝鲜,他在代表团没职务,是总理秘书,作为乔冠华的顾问。我们就又变成黄华的顾问。

黄华有趣。谈判时黄华一句话也不要讲,真正讲话的叫白南云,是朝鲜民主主义共和国的教育部部长。美国政府来的是助理国务卿什么的。

我们的外交是从朝鲜战争学来的。这真是一个很大的掌故。朝鲜战争全部记录,外交部印出来,很多。有时讲:上午10:00到12:00,底下记录三行。对方先开口讲,或者我们先讲。我们先讲都是根据总理的指示,已经拟好稿子了。我们都以为,外交都要灵牙利嘴。其实不然。所以为什么周恩来一再讲:外交授权有限。比如美国人讲完之后,我们之间也就两张床那么宽的一张桌子,我跟美国代表的距离顶多也就这么远,我们这方面就交头接耳,讨论怎么回答,定了以后,要起草成文字。这就是我的任务,起草成文字。完了首先要请黄华看过,黄华批准了,要翻译成朝文,让白南云看过。白南云再用朝文向对方说,对方要根据朝文再把它翻成英文。军事谈判第一天起就这样,谈判之严格,我们从美国人那儿学来的。当时有一个说法:“你的话我注意到了。”这完全是从朝鲜谈判桌上下来的,就是我不回答你这一点,明天再说。“贵方代表的讲话我注意到了,明天给你答复”。谈判倒是非常有趣味的,也非常枯燥。

最后谈判就算结束,决定开日内瓦会议。我大概在过阳历年时回国了。

更多阅读:

“他是第一个从不跟我说‘要好好改造思想’的领导”:资中筠谈李慎之