苦女儿,一支远方飘飞的歌 ——知青年代的故事(三则)

作者简介:

蒋蓉--重庆市十三中(兼善中学)初67级同学。1969年3月在四川苍溪县浙水公社插队落户。1974年5月招入四川维尼纶厂技工学校学习,1976年1月进入川维厂仪修车间工作。1978年考入四川大学哲学系,毕业后在西南农学院马列教研室任教师。1985年10月调入广东省珠海市人大常委会办公室工作。现已退休。

一、“苦女儿”

在没有原生态这个概念之前,听到过很多原生态的歌,是在我们插队落户的那个大山里面。

下了乡,我们才体会到中国农民的艰辛,才知道他们付出的是怎样沉重的体力劳动,才感受到他们的憨厚淳朴和爽直。那时的山区人,日子虽然是城里人难以想象的贫穷和劳累,一日三餐“酸菜米汤”,日出日落挥汗如雨,他们的歌却无处不在,栽秧有歌,薅秧有歌,打夯有歌,抬石头有歌,就连最苦最累的纤夫拉船也有歌。每当他们的歌声响起,沉重的劳动就变得欢快了。

农民们唱歌的方式通常是,一个人领唱,其余人随着劳动节奏附和,和声雄壮有力,就像很多歌曲里的副歌,颇有些蔚为壮观的意思。调子现成,领唱的歌词则由他们自己临时创作发挥,唱的全是生活中的那些事。不过,很多时候,男人们唱一句,女人们就掩着嘴别过身子嗤嗤地笑。刚刚下乡的我们还是未成年人,从小又生活在大学校园,骂人的粗话都基本听不到,所以,男人们唱的什么,我们完全不懂。女人们笑,我们的好奇心便难以按捺。问及,那些年长的大妈年轻的媳妇就会嗔怪地打我们一下,笑骂,女子家家的,问这些莫名堂的话做啥?我们依然不解,怎么就莫名堂了啊?后来才知道,他们唱的,无非是男人和女人之间的那点事,极其原生态,不添加任何修饰的粗犷,有情爱,也有肉欲。

女人们很少唱歌,更不会男人那样大声侉气赤裸裸地喊着唱,虽然是农村妇女,虽然没有文化,但她们都很崇尚斯文,她们有一个相当文儒的词汇,叫“稚雅”,也就是很单纯很文静很稳重很优雅的意思。偶尔,我们劳动歇气时开玩笑打闹疯了,大妈大嫂们就会教育我们,女子家家的,一点也不稚雅,看以后咋个嫁得出去?!

有一首歌是个例外。那首歌,我不止听一个妇女唱过。她们的歌喉并不优美,甚至有些跑调,但那首歌如泣如诉,听起来颇有些凄凉哀怨。当时只觉得好听,问,唱歌的大嫂告诉我叫“苦女儿”。可惜,听了很多次还是没有完全听清楚和记住歌词。毕竟,她们唱的离我们的生活很遥远,就像一个梦或一个传说。如许多年过去了,这首歌不知为何固执地留了下来,虽然在我的记忆里已经模糊得只剩下一个歌名。感觉里面有太多的故事,时间越久远越想弄个清楚明白。这档子事竟然成了我的一个夙愿。

重返故地,当年的大妈们绝大多数都走了,当年的大嫂和小媳妇们,也已经老成了婆婆或大妈。曾经唱过“苦女儿”的她,一头蓬乱枯焦的白发象是藏满了苦女儿的凄楚。我把自己的愿望告诉了她。原以为请她唱支歌是轻而易举的事,不想她死活不肯唱。嗔骂,你这个女子咋莫名堂,老都老了,还唱个啥苦女儿!

走了几千里路,不能无功而返,当初没把歌词记录下来,已经懊恼了多少年,我不能让自己一辈子纠结在有关这首歌的后悔之中,便死缠烂打。终于,她没拗过我,把还记得住的歌词说给我听了:

正月里,正月正,爹妈养我也伤心,爹妈生我一尺五,长大却是人家的人。

二月里,二月八,老人婆家来接客(当地发音为“Ka”)风吹霜头霜打轿,红布鞋儿把轿门跨。

三月里,正清明,缎子荷包绣起来,

……

五月,正端阳,大麦酒儿烤雄黄,一家大小都喝遍,唯有苦女儿没得尝。

……

腊月里,去砍柴,一天到晚没回来,打发娃儿才去看,黄柳枝桠上掉下来。

……

一首残缺不全的“苦女儿”,唱的原来是一个女孩儿从花开到花谢的悲苦一生。时隔数十年,这才明白,为什么那么多大妈大嫂小媳妇都会唱这支歌,苦女儿就是那个偏僻大山里女人们的象征,悲情象征。

当年我们耳闻目睹,花季的女孩,因为家里贫穷,被迫嫁给了自己不喜欢的或是身体残疾的男人;年轻的小媳妇,因为没生孩子或是没生男孩子,被婆婆没完没了地辱骂;几乎所有的女人,都会因为一些普通家庭纠纷被丈夫毒打——扯着头发在地上拖,一条腿被生生地踏断,扛起来往地上摔,举起粗大的扁担往身上砍……而她们,只能把凄厉的哭喊留给沉寂的大山。并非那里的男人天性都如狼似虎地凶狠,千百年男尊女卑的统治,高山大河也不能阻隔。然而,同是这些高山大河,却阻断了现代文明的进程。

我们还看到,在劳动休息间歇时,男人们抽烟聊天打瞌睡,女人们忙着搓麻线,纳鞋底,扎鞋垫;收工回到家里,煮饭洗衣带孩子;深夜了,男人们早已呼呼大睡,她们还在院坝里“咔嚓咔嚓”地剁猪草。她们的青春,她们的韶华,她们的水灵,她们的美丽,就这样在沉重的劳作和肉体的折磨中一点一点消失,只留下满面的沟壑,展示着她们一生的委屈和疼痛。这就是大山里的女人们,勤劳朴实的,忍辱负重,却又凄凉悲苦的女人们。

魂牵梦绕的一支歌——苦女儿,我终于弄清楚了,这支歌描述的,是山区里一代复一代女人的苦难。如今,沧海桑田,斗转星移,曾经偏僻闭塞的山区已是地覆天翻,不光那里的山山水水变得令我们惊叹,当年唱歌的大嫂也已经把歌词表述的内容从生活中删除,而那些当年跟我们年纪差不多的女孩都不会唱这支歌了。苦女儿终于远成了一段历史。但愿,随这首歌一起永远远去的,还有当地妇女,乃至农民们的——所有苦难。

二、消失的山菊花

她是农村女孩,在农村女孩中也算不得漂亮,皮肤黝黑,头发少而干黄,一双细小的眼睛,还些微有点龅牙。农村女孩子,以花为名的很多,她的名字中被放了一个菊字,传达了父母对女孩子的一种美好希冀。用花来比喻她,应该是山野里那种小小的,淡紫色的,虽然默默无闻,虽然与世无争,却也奋力绽放着的野菊花。下乡不久,我就和菊成为了好朋友。虽然不在一个屋顶下居住,虽然不在一口锅里舀饭吃,却也是天天扛着锄头、背着背篓一同走在乡间小路上,迎来日出送走晚霞的;五年多的时间,故事不多,却也不是“白驹过隙”这样的文学夸张就可以一笔带过的。是我,把那些原本难忘的岁月当作了人生短暂的一瞬忽略不计了。

离开农村以后,她渐渐地被我淡出了视野。如今,拷问自己的良心,为什么我一离开,她就成了被抛开被遗忘的?她对我所有的情谊全都一江春水向东流了?如许多年,我跟她没有任何联系,第一次回到大山里探望乡亲们,没有见到早已出嫁的她,第二次回去,她已经不在了。留给我的,是永远的负疚感。

当年,就像农村人对我们的好奇一样,我们对那里的诸多事物也十分好奇。在我们脑海里留下深刻印记的一件,是那里的丧事习俗。

我们在农村居住的房子,是借用一名富农闲置的堂屋,我们隔壁住的也是富农——我们房主的哥哥。大约下乡几个月吧,隔壁的富农老婆子去世了。在农村,办理丧事的一道极其重要的程序,是哭丧。她没有生育女儿,按习俗,要请近亲家的女子来哭。他们请的就是我们房主的三个女儿。平生第一次听说这样不可思议的事情,用现在的话说,叫做太不靠谱了。我们知道的哭泣一般有两种,一种是喜极而泣;另一种,是因为人内心的悲伤哀恸。他们请的是普通的农村妇女,要表达的是哀伤的情绪。可她们一不是死了自己的亲娘,二不是导演一声令下,就能把眼泪哗哗地淌成小河的演员,她们哭丧恐怕也就是干嚎而已,我们猜测。因为好奇,我们内心竟然有一种不太合常理的暗暗期待。

那天,生产队安排我们在红薯垄上点豆子。那块红薯地就在我们居住的院子侧面。院子里停放着富农老婆子的棺材,大家都在等待哭丧人的到来。最先看见她们的是我们仨。居高临下,远远的我们看见坡下田埂上,姐妹三人朝着我们的院子走来,一路谈笑风生,那欢悦,好像正准备一起去赴一个丰盛的喜宴。走到离院子最近的那条田埂上,奇迹发生了,我们看到三个人同时从各自怀里扯出一条手帕,往脸上一捂,就放声大哭起来,川剧变脸一般让人眼晕。跟我们预想的非常不一样,那阵势那哭声跟干嚎有着相当大的差别。当地哭丧的方式很有特点,我们在城里也是闻所未闻。哭的程序都一样,先长长地喊一声“哎……咳咳咳,爹(妈)呀爹(妈)嘢……”,然后开始一字一句地诉说去世人的好处,孝男孝女对他(她)的怀念,失去亲人后内心的痛苦,等等。抑扬顿挫,节奏缓慢,声音凄楚。据说,当地会哭的妇女,可以连续几个小时不说重复的话。这样的哭法很煽情,具有强大的感染和催泪力量。一般情况下,旁边观看的女性,无论婆婆大妈媳妇还是未嫁女子,都会很快就红了双眼,滴下伤心的泪水。

似乎只有我们是铁石心肠。当三姐妹扬起手帕捂着脸开始第一声“哎……咳咳咳”的时候,我们就笑翻了,捂着肚子倒在红薯垄上。好不容易勉强完成了点豆子的任务,我们抹着笑得喷涌而出的眼泪冲回院子,继续在我们的屋子里压抑着嗓音疯笑。

菊推门进来了,眼睛还红红的,饱含泪水,见状就斥责我们,你们几个女子,咋没良心?我们分辩,她是个富农婆子。她就真的有些生气了,反诘,富农?富农就不是人啊?!我被震撼了。她是一个贫下中农的女儿,还是一个大队干部的女儿,却完全没有我们认定的阶级立场,更不是我们头脑中斗志昂扬的铁姑娘形象;一个普通的农家女孩,刚刚能认识几个字而已,可是在她简单朴实的观念里,“人”是大过“阶级”的。因为自幼接受的教育,我们心目中的地主富农,就是一群青面獠牙的妖怪,她却跟我说,我们这里的地主富农,全是“啬家子”“啬”出来的,听爹说,以前他们吃得比别人差,穿得比别人破,省来省去的,到土改的时候就成了地主富农,太不划算了。

有关成分的问题,我原本是心虚的,因为我的祖辈在土改时被划成了地主,内心一直蒙着厚厚的乌云。菊的话却像一阵强劲的风,把密布的乌云撕扯开一些裂缝,阳光一下子洒了进来,让我感受到从未有过的温暖和敞亮。我跟她之间就这么一下子贴近了。

在那个贫困的山区,知识青年的到来为农民们打开了一扇窥望外面世界的窗户。虽然那时轻工业产品极其匮乏,但我们的那些日用品,比如形态各异的镜子,比如色彩鲜艳塑料梳子,比如那些造型还算好看的塑料发卡子,在农村人眼里都是非常新鲜时髦的物品。有的女孩或她们的母亲,会明确地向我们表达她们也想得到这些东西的愿望。菊却不,她从来不曾开口说她喜欢这个喜欢那个,我只在她的眼神中,看出她对这些其实不值钱,但在贫困的山区里,人们买不到也买不起的那些漂亮日用品的羡慕和向往。

当地的女孩,一般十五六岁就开始说婆家。那一年,有人给她提亲了。我回家探亲,虽说城里的商品仍然极其匮乏,什么都要凭票证,我还是委托父母想方设法买了一块红色的花灯芯绒布,送给她作为今后出嫁添箱的衣料。她接过衣料时眼睛里流露出来的那种欣喜,让我想到了山菊花奋力的绽放。

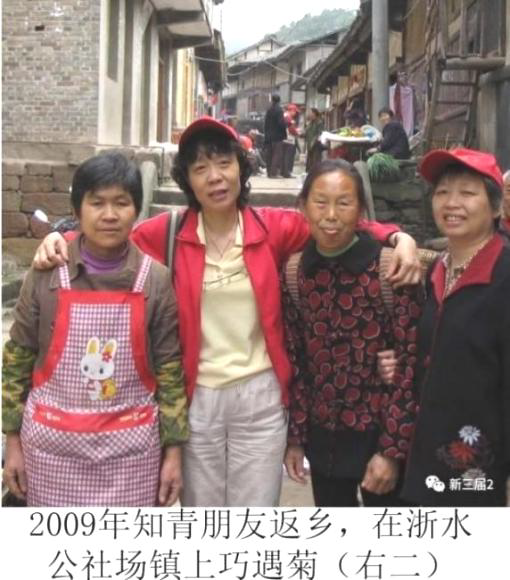

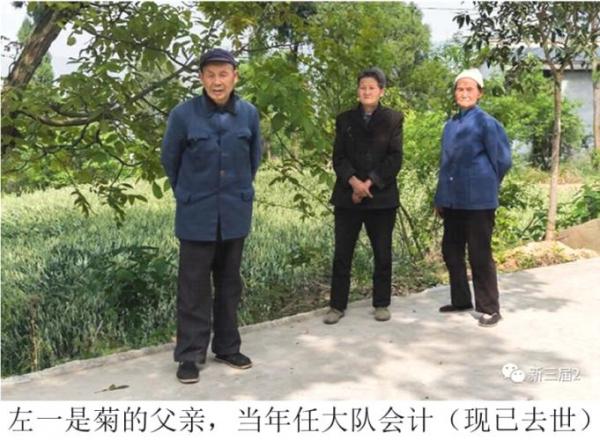

2009 年,我们那座城市当年的知青组织了盛大的返乡活动,之后,朋友传来了他们回到公社,回到生产队的照片。菊也在里面,依然喜欢红色,穿一件带深红色花的衣服,背着背篓在集镇上,脸上是灿烂的笑。

朋友在电话里说,当告知她蒋蓉姐姐来不了,但也很想念她的时候,她的眼圈红了,眼睛里闪动着星星点点的泪花。听了,我的内心陡然生出许多愧疚……毅然告知朋友,明年也回去一次,我要去看看她。

原以为这样的事情只有小说或戏剧里才会发生。待我准备妥当了,朋友来电话告知,她死了。

一个“啊”装不下我的惊讶以及惊讶后面的隐痛。去年不是还好好的吗?就是那以后查出了病,尿毒症。朋友说。我沉默。这个病,就是在医疗条件最好的大城市,也不见得就能活下来,无论透析还是换肾,除了少数富豪,对很多人都是一笔天文数字的费用。山野里淡紫色的小小的山菊花,就这样默默地无闻地开过了她的一生,默默地无闻地消失了。她不过50 岁刚出头而已。再也见不到她,离开农村三十多年,我把自己放飞在他们无法企及的天空中。我没跟他们联系,担心他们来找我,让帮忙找工作……我害怕自己不堪胜任各种各样其实还只存在于我想象中的麻烦,而当年,我在他们家进进出出,他们从来没有拒绝过我;而当年,她送我走的时候,几十里山路,她背着行李,我空着手……。我为我的自私而赧颜,我为我的薄情而羞愧。

如今,我只能默默地对着她的在天之灵,祈祷,祈望她在那边无病无灾,快快乐乐,依然把自己开成一朵朴实无华的山菊花。来世,我们还做朋友,一生一世。

三、她没有成为一个传说

第一次见到她的时候,在井台边,我们一行人仿佛毫无防备地同时被猛击了一掌,愣了。之后,同行的男知青把那首“美丽的姑娘”翻来覆去地播散了一路。“美丽的姑娘见过万千,独有你是最可爱,你像冲出朝霞的太阳,无比新鲜姑娘呀……”唱得我们有些烦还有些妒忌,大声嚷嚷,哎,那是个小媳妇,不是什么姑娘哦。“把你的容貌比作鲜花,你比鲜花更娇艳,世界上多少人啊想你,望得脖子酸姑娘呀……”男知青把音量放大了一倍,来回复我们。现在想来,当时我们的状态,应该描述为“惊艳”。

刚刚下乡时,我们对农村集镇充满了好奇。在城市里,每天上街都能在农贸市场买到需要的菜蔬,虽然品相远不及现在这么好,品种也远不及现在这么繁多;商店的门至少8 小时开着的,虽然货架上的东西要凭票证才能购买,而且远不及现在这么琳琅满目。一般来说,逛街是城市市民的一种生活方式,工作学习之余,去街上走走看看,哪怕什么都不买。所谓逛街,享受的就是那个逛。

对农村一无所知的我们,还以为也跟城市一样可以随时去街上逛逛。收了工,我们兴致盎然一路飞奔向下,俯冲到位于两座山之间峡谷中的场镇上,迎面扑过来小小窄窄的街道清冷萧瑟,唯一的商店(供销社)和唯一的饭馆,也是大门紧闭。一问,才知道农村不逢场的日子集镇上没有城市意义上的那种“街”供人闲逛。只得垂头丧气往回走,眼前弯弯曲曲通往山上生产队那条陡峭细小的路,一下子高成了天梯。

耐着性子等来了我们下乡后的第一个赶场天,比平时出工积极了许多,出门的时候山村才刚刚醒来,一缕一缕的炊烟袅袅升起,在清晨湿漉漉的空气中飘飘摇摇缓缓弥散。我们踩着田间小道上沾着一层露水的青草,来到一个井台边,她正在打水,抬起头笑盈盈地跟我们打招呼。她的笑容带着一些羞涩,还带着一些受过教育的女性才有的那种温文尔雅。就是那一抬头的美丽,把我们全都震住了,并没有听清她说的什么,但她的声音犹如一只早起的百灵鸟在静穆山野里清亮的啼鸣,直到今天似乎还在耳边萦绕。说她惊艳,其实也不确切,她的容貌不是那种光芒四射刺得睁不开眼的艳丽,而是一种很圆润的甜美,就像深夜里一个人戴着耳机静静凝听邓丽君温润婉约的歌,感觉到的那种甜。不久就得知,她是我们生产队的新媳妇,嫁给被称着“下河佬”的一户人家的大儿子。

曾经有一次移民,年代和原因我们都不清楚,只知道从下游的某个县移民来了好些人,分别安插在各个公社各个生产队。我们生产队只有两户这样的人家,“下河佬”是人们背地里对外姓人家含着些轻蔑意义的称呼。

她是本地人,山梁那边的一个大姓。以她的容貌,嫁个当时农村女孩子最向往的军人,甚至嫁个在部队提了干转型为公家人的排长、连长,都绰绰有余。见过她的男知青都说,嗨,要是她生在城市里,追求她的人会在后面跟成一个加强排呢。可她偏偏嫁了个“下河佬”。

为什么啊?这个问题成了我们心中的一个谜团。

几个月后,我们跟生产队的男男女女都熟了,不用细打听,家长里短是闭塞山区里人们的“每日必读”。就像城里人每天读报,从报纸上了解自己国家和别人国家发生的各种事件一样,山里人口口相传,把自己家和别人家发生的那点事全都翻出来晾晒,供大家分享。所以,我们很快就知道了,她的家庭出身是地主。一个地主子女肯定没资格嫁给军人。虽然平日里我们看不出当地人对地主分子或他们的子女有什么歧视,但在婚嫁这样的重大问题上,成分却是不得不考虑的。

弄清楚她嫁给“下河佬”的缘由之后,便只能在心底为她遗憾。她不仅漂亮,还上过几年小学,当时的山区妇女,绝大多数都是文盲,而她,算个女秀才了。她拥有美貌读过书能识字还长着一双灵巧的手,会做一流的女红。在城里,我们也学过刺绣,但一定要在白布上用笔描出图样,才能用丝线绣出华美的图案;或者做十字绣,必须有一个样板放在旁边,经线纬线一格一格边数边绣。而她,没有采用任何城里人的方式,一只手拿着白布鞋垫,一只手上下翻飞,复杂的几何图案就这样一针针一线线出现在鞋垫上,看得我们眼花缭乱,惊叹不已。

我们跟她不在一个生产小组,一般情况下,只有冬季全生产队在一起开山改土挖塘整地时,才能聚在一起出工劳动。到了我们下乡的第二年那个冬天,她扛着锄头出现在我们面前的时候,我们的惊讶不亚于第一次在井台上看见她。好像被童话中那个可恶的老巫婆施了魔法一般,她从一朵娇艳的鲜花变成了一根枯萎的狗尾巴草,又黑又瘦,颧骨高高地隆起,走路时别着腰,似乎受了严重的创伤。得知她如此迅速枯萎的缘由,我们更是惊悚得目瞪口呆。原本是一次平常的夫妻争执,吵到激烈之时男人竟然将她扛起,凶狠地往地上一摔,就像甩掉一麻袋烂红薯,她当时就站不起来了……在当地,男人殴打女人是常态,殴打的方式我们在城里也是闻所未闻。每每见到这样的“惨剧”,无能为力的我们只好悄悄地诅咒这个地方的原始野蛮落后,诅咒男人们的不通人性。原以为她会是个例外,对于她男人,她就是天上掉下的林妹妹,本应该“含在嘴里怕化了,捧在手里怕摔了”。然而,这只是我们一厢情愿的逻辑。千百年男尊女卑无孔不入的统治,在那个偏僻的山区表现为千百年延续的野蛮暴力习俗,哪怕她是下凡的天仙,也逃不出去。她的美丽就这样没有经过岁月的蹉跎磨砺,倏忽间消失了。

她并不是我的一个亲人,却成了我心中永远的牵挂。多年来,我无数次地设想过她的结局,而且,我的想象从来没有离开过萧红笔下的那些农村妇女,在粗砺简陋的生活中,遭受丈夫残暴地蹂躏,最后悲惨地死去……

90 年代初,我们回到了这个当年做梦都渴盼着离开,离开后又魂牵梦绕的山区,长一辈的老人们大多已经离去。当2000 年以后我们再次归来时,跟我们同辈的很多人也不在了。她还在,握着她锉刀一般粗糙的手,拥着她粗大壮硕的身躯,真实地感觉到她的存在。她没有成为一个曾经隐隐约约期待的传说,没有在我们的生活里留下一段凄美的故事。我们见到的她,当初的美丽一点残痕都没留下;遭受暴力摧残之后那种病病歪歪的羸弱也踪迹全无。只是,在我们把钱硬塞到她手里,感谢她帮我们做了几桌丰盛的菜肴款待父老乡亲时,她非常不好意思地推辞,说我们给的钱太多了。那一刻我们又看到了当年的她,依然是如初的淳朴善良温文尔雅。她沿着生活的常规轨道,走成了一个普普通通身材臃肿渐近老年的乡村妇人,她的脸上堆着平和柔软的笑容。她的孩子们都去了大城市,在那里买房定居,成了地道的城市人。老两口在城市住不惯,回到了乡间的老房子里。

老房子里曾经发生过的那些年轻冲动有些丑陋扭曲却无比真实的故事,一切,都随着时间的河流,飘成了童话般的很久很久以前……。

剩下来的是一片祥和宁静的夕阳余辉,把老旧的房子充溢成一个明亮温暖的家。

上传者说明:

2021年12月,疫情中经常封城的重庆江北,某茶楼上,重庆40中、6中老三届同学商量“吃螃蟹”,发起编写《重庆市老三届回忆录选》。

2022年3月始,仍在疫情中,更多的老三届同学,主要集中在重庆主城的十余所中学,踊跃参与了“重庆市老三届回忆录”选编。

他们的文章基调与中国老三届精神一脉相承,巴山蜀水的人文风貌,重庆豪爽的地方特色和感染力极强的韵味跃然纸上。

2023年5月,疫情解封后,《重庆市老三届回忆录选》正式出版。作为《中国老三届回忆录·重庆卷》,置身“中国老三届史”之下,犹如路面上镶嵌的一排碎石,花展中编织的一簇蔷薇,文明的火炬实现了接棒相传。历史需由参与者来书写,《老三届回忆录》就是参与者的记录,任何试图掩盖历史真相的龊劣行径,必在此昭然若揭。

173篇文章,篇篇皆真情。好文需分享,若束之高阁,实在可惜。作为回忆录的参与者,我将陆续转载其中的一些文章,预料共鸣者必多也!