《陈子龙之“满地斜阳”》

陈子龙在中国诗词史乃至中国文学史处于何处地位,笔者至今还在思考。也许诗词赋还需要时间的洗练和自身修养的提高才能体会到其中的妙处。满清《明史》称其“生有异才,工举子业,兼治诗赋古文,取法魏、晋,骈体尤精妙。”好多年前笔者在专攻唐诗宋词时,确实忽略了陈子龙的才华,盛唐诗重情感流露,宋诗重哲理品位同样很高,初唐之前的诗有侧重渲染铺垫的骈赋痕迹。“诗读李杜盛唐,词学两宋”成了不变的定律,而定律本没有错,这是前人的经验和捷径,但诗词要有新格局必须超越定律,重组新的审美。于是在过去觉得明清也就是一位纳兰容若,而今看来是个大笑话。曾几何时阅读钱钟书先生著名的《谈艺录》,其中有“陈卧子结有明三百年唐诗之局,大才健笔,足殿明诗而无愧。”令笔者大为惊讶,后人都知道钱先生从不夸人,更不会字字句句写在文章里。这是我读陈子龙诗词的缘起。

陈子龙诗里最让后人传颂的可能是《渡易水》,“并刀昨夜匣中鸣”,“可怜无处送荆卿”,一个豪迈之士为国尽忠的壮烈情怀和对山河破碎风飘絮的沉痛忧郁心情跃然纸上。而笔者引以感动的当属《日登一览楼》,此诗写于1647年顺治三年也就是陈子龙挣脱脚镣投河自尽的哪一年。

危楼樽酒赋蒹葭,南望潇湘水一涯。

云麓半涵青海雾,岸枫遥映赤城霞。

双飞日月驱神骏,半缺河山待女娲。

学就屠龙空束手,剑锋腾踏绕霜花。

“一览楼”可能是诗人家乡松江城内高楼,用“危”修饰“楼”原指其高大而不能引现代意思。这里用了一典故“蒹葭”,是引用《诗经》的“蒹葭苍苍”来借喻思念南明政权。诗中“云麓”“岸枫”两句笔调优美对仗工整,诗人登楼举杯看到的竟是大西北少数民族起居半壁江山的青海大雾,足以衬托出他内心忧国之情。从历史上看,自从南京弘光倾覆之后,明“唐王”在黄道周、郑成功父子之助下于福州称帝,明“鲁王”在张国维等支持下也在浙江绍兴“监国”,在东南一隅同有了两个明朝皇帝,此为“双飞日月”的原意,诗人“南望”而浮现的是一种情绪和感觉,更是一种对隐藏在海雾、丹崖背后的那两个抗清政府的深深眷恋,于是渴望“神骏”、“女娲”就不难理解了。最后“屠龙”是诗人借助《庄子》典故,把自己曾学就一生本领而到头来无处可报的失望表露无疑。当然全诗最妙的是在沉沦中见到高昂和激情:“剑锋腾踏绕霜花”。

陈子龙早期诗歌多摹古之作,但是随着时局变化尤其在明亡前后,在家国陵夷、沧桑剧变的时代环境下,诗风中摹古习气荡然无存,忧时念乱的沉痛情感注入诗中,显得悲劲苍凉而又辞藻华丽,音韵铿锵,具有很强的感染力。陈子龙各体皆工,尤其是他的七律与七言古诗被后人称道,这些诗大多写于勤劳国事、戎马倥偬之际,表达了他对时局的关切,悲凉慷慨,酣畅淋漓。陈子龙诗有六朝“前后七子”的影子,但能摆脱“诗必盛唐”之束缚,他能兼学齐梁丽藻、初唐四杰音韵,诗有骈文之描写铺垫,同时对现实生活叙述亦有“盛唐格调”,同时也能吸收晚唐的秾丽。这样一种集大成的诗品需要极高的才气和卓越的领悟,而陈子龙确实做到了。明初自大诗人高启作了朱元璋“杀鸡儆猴”的牺牲品后,几百年诗坛不振,晚明滋育出一个陈子龙实乃文学史之“大幸”,同时陈子龙的诗词影响整个清朝,康熙年间诗坛领袖王士禛对陈子龙的诗推崇备至,在《香祖笔记》中评价其诗:“沉雄瑰丽,近代作者未见其比,殆冠古之才。”钱钟书先生在《谈艺录》中不但首肯陈诗而且推崇陈子龙的诗赋对偶工整意境深远,这里摘录如下:

“禹陵风雨思王会,越国山川出霸才。”(《钱塘东望》)

“左结旧宅犹兰圃,中散荒园尚竹林。”(《重游弇园》)

“九天星宿开秦塞,万国梯航走冀方。”(《送张玉笥》)

“四塞山河归汉关,二陵风雨送秦师。”(《香祖笔记》)

“石显上宾居柳市,窦婴别业在蓝田。”(《香祖笔记》)

词自元代开始衰落到明代更加凋零,明末以陈子龙为核心的云间词派致力词作勤苦唱和,使得词艺再次焕发光彩。民国文学史依照明代张綖说过的词评“少游多婉约,子瞻多豪放”,而将词“武断”地分为“豪放派”和“婉约派”,只要我们了解了从汉唐发展至今的词学,词的本质就是“婉约”,而“豪放”只是词派生出的一种另类。当后人读到“大江东去,浪淘尽”或者“北国风光,千里缤纷,万里雪飘”时会热血沸腾,义气高扬而恰恰这不是好词。因为 “诗言志”并不意味着“词亦能言志”。李清照在《词论》中评论文学大家苏轼时,说得一针见血:

“皆句读不葺之诗尔,又往往不协音律者”,

她觉得老苏学问太大,作词只是沧海一杯,而所作词就是“句读”不整的诗,又往往不合音律不能歌唱。李清照经历过有北宋至南宋的国破衰败和家族离散,所作词虽情义深长,而她的诗却有“生当人为杰,死亦为鬼雄。”的激昂慷慨。可见她对诗与词之观点不是随意言之的。从词学发展看, 汉唐的燕乐,胡乐产生出曲牌歌曲,于是文人有了一个施展技能的出处,但按曲牌填有词的歌曲是让歌女来唱的,含情脉脉总比“大江东去”来的合适,千百年前只求功名的男性是绝不上这舞台的。再加上曲牌的限制,词不能像诗那样“道尽乾坤”,“词言志”就成了困惑,中国词学就在这个困惑中艰难发展。温庭筠,韦庄,冯延巳都在这个艰难发展中绞尽脑汁,从《花间集》到《人间词话》,从后主“无意而为之”的士大夫之词到东坡“有意而为之”的士大夫之词的登场,词的精髓被粉墨登场的李清照和拍马赶到的稼轩所顿开。从嘉庆进士常州词派鼻祖张惠言《词选序》中提出“比兴寄托”主张“意内言外”,到近代王国维先生所提“所谓词之为体,要眇为修,能言诗所不能言,而不能言尽诗之所能言,诗之景阔,词之言长。”于是杜甫的《羌村三首》:“群鸡飞乱叫,客至鸡斗争。”是绝进不了词的。同时“音尘绝,西风残照,汉家宫阙。”用词学来考证也不像李白作的词。当词由后主,东坡迎来稼轩登场后,意境别开。稼轩的词“肝肠似火,色貌如花”,他将一生所遇难平之痛用集学问修养之大成融入词中,典故后典故,典故套典故。稼轩无疑将词带入华丽世界。

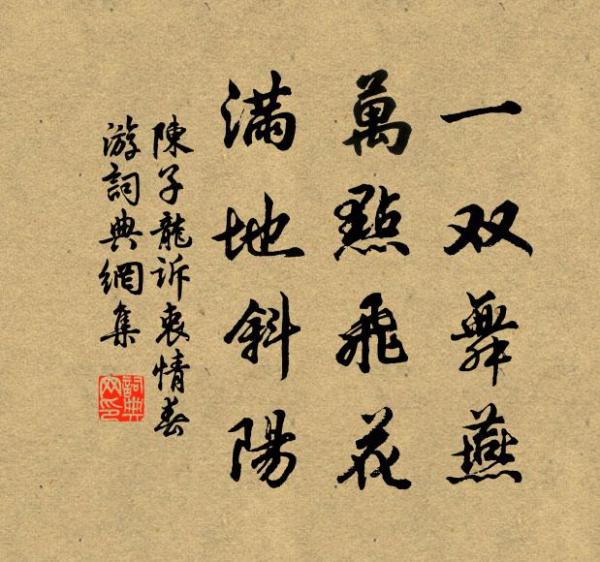

当我们正确领悟词之本质后,再来读陈子龙的词就会觉得其精妙无比了。晚清的常州词家陈廷焯评价陈子龙词“凄丽近南唐二主,词意亦哀以思矣。”笔者认为指的可能是《山花子 春愁》:

杨柳迷离晓雾中,杏花零落五更钟。

寂寂景阳宫外月,照残红。

蝶化彩衣金缕尽,虫衔画粉玉楼空。

惟有无情双燕子,舞东风。

“杏花零落”借温庭筠《菩萨蛮》“雨后却斜阳,杏花零落香”。秦少游在《画堂春》也有“雨余芳草斜阳,杏花零落燕泥香”。 “杨柳迷离晓雾中,杏花零落五更钟”,开篇两句呈现出弥漫的晓雾,迷离的杨柳,零落的杏花,凄清的钟声四种意象,烘托出残败清冷之氛围。“五更钟”借用李商隐《无题》“来是空言去绝踪,月斜楼上五更钟”。这里暗用宋朝灭亡的旧典。《宋史·五行志》载,宋初有“寒在五更头”的民谣,“五更”谐音“五庚”,预兆宋朝的国祚在第五个庚申之后终止。下面“寂寂景阳宫外月,照残红”两句,又以冷月、旧宫、残花三种意象,进一步渲染寂寞、凄凉的景况。“蝶化彩衣”选自南宋地方志《罗浮山志》载有葛洪成仙,遗衣化为彩蝶的故事。 “蝶化彩衣金缕尽,虫衔画粉玉楼空”,过片两句承袭上片意脉,呈示一派亡国的衰败景象。“惟有无情双燕子,舞东风”,结拍两句,看似描绘燕舞东风的春景,实则以燕子的无情隐喻降清旧臣的无义,他们恍如翩翩起舞的燕子春风得意,毫无亡国的悲恸。这两句含意隐曲,但透过言表,并不难感受到词人的义慨和愤懑。

这首词用古今对比的方式,写当年繁华的景阳宫殿,而今是衰柳凄迷,月照残红,虫蛀画栋,杳无人迹,一片荒凉的景象,唯有双飞燕子,依旧翩翩飞舞。比较李后主“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”和“林花谢了春红,太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。”似有异工同曲之感。 清代词学家陈延焯在《白雨斋词》评价陈子龙的词婉丽风流,独具神韵,无论叙私情,还是言国事,都“以浓艳之笔,传凄婉之神”。这首《山花子》词就是一首凄丽悲婉的佳作。词题为“春愁”,但非关春情亦非关春光,而是以眼前的春色为契机,发抒悲怀故国的一腔遗恨。诗是将叙事和感情一览无遗地表露在字里行间。体会语言文字之间的微妙东西。而词是越过作者给读者一份丰富联想的感动之境,让读词的人会在每句每字中读出很多言外之意。真所谓“长短句于遣词中最为难工,语尽而意不尽,意尽而情不尽。

明朝天启,崇祯年间,社会知识阶层出现复兴古学思潮,六朝骈文的兴起首先出现在民间几个社团,他们针对当时骈文延续宋代以来过于通俗冗滥文风,主张六朝复古予以反驳,陈子龙是这股复古潮的领军人物,他所作骈文参错疏畅,后来也成了清朝骈文复兴的先导。和陈子龙同时代的大诗人吴伟业对陈的骈文评价颇高,他在《梅村诗话》里写到:

“卧子负旷世逸才,其四六文跨徐,庾,论策视二苏,诗特高华雄浑,睥睨一世。”

据王英志编《陈子龙全集》统计,陈留下骈文四十九篇,在骈文史上也是位多产作家,陈子龙骈文与同时代不同在于绝大多数都不是为当朝仕宦的应酬文那样生搬硬套,而是回归魏晋风格以事物有感而发,四言为主,句式参差,长短错落,疏脱流畅。这里摘选陈子龙《皇明成祖功臣年表序》启文:

夫宗英摄会,运移天业者,方之开物,斯有间矣。建武奋功,事同徒步,内向之举,多于季朝。执瑕肘腋,则寄谋贱竖;拥势上流,则属功朝贵。,,,,,诸将被不顺之名,居摇足之势,而能协心厉威,襄定弘业。战虽十数,皆仰攻之兵,击众之举,可谓艰哉!

陈子龙应酬启文亦与众不同,如陈中进士时为座师黄道周所作《同门公请黄石斋座师启》文中,四,六,七,八句相间而出,句对偶而气舒畅,无滞碍之感:

伏以鼎铉有喜,夜光呈冠珥之符;泰茹初升,少微开黄泽之气。引绳墨于公输之手,材并栋梁;执诗书于阙里之堂,人成圭璧。润能千里,惊稗海之分波;树以十年,愁邓林之非秀。

陈子龙博采众长,刻苦自励,诗词直追唐宋,为文华实兼备,骈偶,散体并蓄,赋文如《红梅花赋》《蚊赋》《秋兴赋》亦有六朝笔风。才华堪称“晚明豹尾” 同时又是引领满清文学之先驱,是中国文学史之大幸,而身处大厦将倾外族攻陷社稷之际,年仅39岁不惧外敌以身殉国以保一代文士风骨亦是中国文学史之不幸。