华裔在美国企业界为何发展不如印裔?

最近一段时间,常常看到关于华裔在北美职场的职业发展总体似乎不如同为亚裔的印度裔群体的讨论。这种讨论在每次有印度裔商界领袖高就著名公司CEO的时候,总会在华裔网站掀起一次热潮,比如去年Sundar Pichai出任谷歌 CEO时就是如此。财富五百强中比较知名的印度裔高管包括微软CEO Satya Nadella,百事可乐公司前CEO Indra Nooyi,Master Card CEO Ajaypal Singh Banga,而华裔似乎还没有在这样的位置取得一席之地(雅芳的former CEO Andrea Jung是一个例外); 此外,最近发表的在美亚裔收入统计也发现,印裔在美国的中位收入超过华裔(两者均大大

超过全美水平),也在华人中引起不少热议 (http://www.wenxuecity.com/news/2016/05/18/5214337.html).

Mr. Sundar Pichai, Google CEO

Mr. Satya Nadella, Microsoft CEO

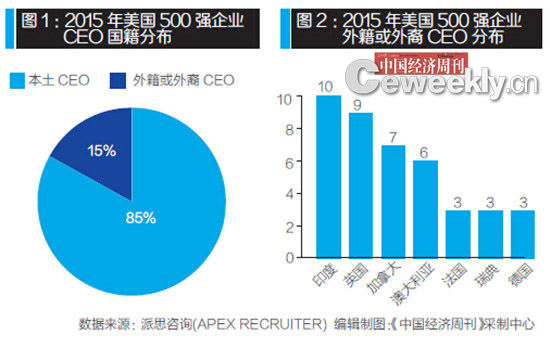

根据相关统计,虽然印度裔在美国的人口不到1%,但他们在大公司的高管的人数仅次于白人(包括犹太人),远远超过华裔的比例。这个现象也引起了美国主流媒体的注意,“时代周刊”早在2011年就发表了一篇题为“印度的CEO出口”的文章 (http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2084441,00.html);2015年,APEX RECRUITER公司研究美国500强企业CEO的国籍分布,结果显示85%的企业由美国出生的本土美国人领导(当然包括各个族裔),15%为外籍或在国外出生但已经入籍的“外裔”。75名外籍或外裔CEO中,印度有10名、英国9名、加拿大7名、澳大利亚6名,香港和台湾各1名,中国大陆无人上榜 (这个研究报告我找不到原文,只能找到如下面这篇的转载和相关报道:)

http://www.wenxuecity.com/news/2015/08/24/4508806.html

值得指出的是,这些印度裔高管基本上都是第一代移民,而且大多是在印度完成了大学本科教育后来美的。另外,他们中的大部分人的家庭背景也很普通,比如谷歌的皮查,就出生于一个非常普通的平民家庭,微软CEO 纳德拉也是出生于一个普通家庭,而且在印度的本科大学也还不是印度理工学院和印度管理学院这样的“印藤”,而只是普通的班加罗尔大学。他在美国就读硕士的学校也不是最最顶尖的精英学校,而是位于中西部的威斯康辛大学。印度本土学业竞争与中国的精英大学有过之而无不及(印度理工学院的录取率只有2%),因此,这些人可以说都是印度本土的‘学霸’级别的人物。

可以说,这群在美国企业界做得风生水起的印度高管,和八十年代中后期开始从中国来美的“老留”拥有相似的背景,而且在美国的学业和职业轨迹也很相似。也因此,他们在美国企业界的“崛起”让同为第一代移民的华裔群体感到一定程度的失落也是很容易理解的。虽然有不少人认为,在比较两个群体的职业成就时,不应该仅仅把注意力集中在企业最高管理层;毕竟,在美国许多大公司(尤其是高科技企业和技术部门),华裔已经开始崭露头角,在公司中层甚至上层也开始占据领导席位,最近一些年更有不少尖端人才担任了重要的管理职位(比如曾官至微软亚洲总裁,后来回国担任谷歌中国总裁的李开复);微软全球执行副总裁陆奇(复旦大学本科和硕士毕业,后于卡内基梅隆获计算机博士学位)等); 当然也有不少优秀的华裔人才自主创业,闯出属于自己的一片天地(这个群体的代表人物包括油管的创始人之一陈士俊(八岁随家人从台湾移民来美);但相对于庞大的“金字塔底”基数,做到金字塔尖的华裔,无论从数量和知名度来讲,都与印裔有很大的差距。作为自古以来就将“读书做官”作为人生终极理想的中国人来说,华人在美国大公司高层没有占据到和印度裔相似的地位,还是让许多人耿耿于怀的一件事情。

微软全球执行副总裁陆奇

即便在创业方面,印裔似乎也甩开华裔一大截至(据Kauffman Foundation "America's New Immigrant Entrepreneurs - Then and Now"研究发现,在2006-2012这六年之间,全美新创的工程和科技类公司中,有24% 是由出生在美国以外地区的人创办的;而在这个群体中,有33%的公司的创办者是印度裔移民,这个比例是下面七个移民创业者群体的总和!! 当然,印裔创业比例大于华裔,可能也与印裔在风险投资行业的从业数量和地位大大超过华裔有关。毕竟,对于创业者来说,资金来源和规模是一个决定成败的因素,而有相对容易获得的风投资金,是一个非常有利的条件。

从上面这些统计数字不难看出,印度新移民作为一个群体,在美国企业界高端的成就大大超过华裔,应该是一个不争的事实。那么,到底是什么原因造成了印裔在美国企业界超过华裔的表现呢?印裔这个群体有些什么特质值得我们学习和借鉴呢?

不少有关的分析文章已经指出了这个差别的许多成因,比如华人第一代移民的英文水平整体不如印度裔,中国传统文化对“温良恭俭让”的过分提倡让华人比较规避风险,不愿出头露面;印度人更有群体意识,喜欢提携后进等等。这些都是值得我们反思的地方。除此之外,我认为还有一个重要的不同,就是两个群体在领导意愿和职业规划方面的不同。

60-70年代出生的华裔移民中,绝大多数在美国职场走的是技术道路。这中间包括一些“科班出身”的IT精英,比如上文提到的微软的陆奇,李开复等人;他们都拥有计算机科学或者相关专业的硕士和博士学位,在行业内顶尖公司从技术做起,渐渐进入管理高层。但印度裔在美国的IT界虽然绝大多数也是从技术起家,但许多人并没有博士学位,而是到硕士就打住了,中间有不少人后来取得了管理或者工商方面的学位。从下面这个表格中我们可以看到华裔和印裔在高科技行业从业人员的教育背景的不同轨迹(请注意MBA 和博士这两行上中国大陆和印度裔的区别):

| 硅谷中印两个族群受教育的程度(%) | |||

| 最高教育程度 | 中国大陆 | 台湾 | 印度 |

| 高中毕业 | 0.2 | 0 | 0.4 |

| 学士 | 10.5 | 15.4 | 20.8 |

| 硕士(不含MBA) | 52.2 | 53.7 | 40 |

| MBA | 7.2 | 14.9 | 28 |

| 博士 | 28.6 | 14.9 | 8.4 |

| Others | 1.2 | 1 | 2.5 |

| Total | 100 | 100 | 100 |

Source: http://buddykingsky.blog.163.com/blog/static/32919295200827112235999/

如果说上面的比较还是侧重于一般员工的“群像”的话,那么下面这个高管的比较则可以给我们一些比较个人化的信息:

| 中印高管学业背景比较 | ||

| 姓名 | 职位 | 学业背景 |

| Pichai Sundar | Google CEO | BS (IIT), MS (Stanford), MBA (Wharton) |

| Satya Nadella | Microsoft CEO | BS (Manipal Institute of Tech), MS (UW Milwaukee), MBA (U Chicago) |

| Ajaypal Banga | MasterCard CEO | BS (Delhi University), MBA (IIM) |

| Indra Nooyi | Peipsi CEO | MS (IIM), MA (Yale School of Management) |

| 陆奇 | Microsoft VP | BS and MS (Fudan University), Ph.D. (Carnegie Mellon) |

| 李开复 | Google China CEO | BS (Columbia), Ph.D. (Carnegie Mellon) |

从这几位高管的背景来看,他们大都是从“技术职位”做起,本科和硕士学位也是技术性很强的专业,而两位高科技行业的高管在进入管理阶层之后又“回炉”获得了MBA学位。这个学位也是四位高管都有的一个资历,除了Banga 以外,其他三位的MBA 都是在美国的顶尖商学院获得的。虽然这是一个很小的样本,但窥一斑可见全豹,从这里也可以看出,华裔和印裔在高科技界的高管“比例”差异,和两个群体在职业规划和选择上的差别是有一定关系的。

https://en.wikipedia.org/wiki/Sundar_Pichai (Google CEO Pichai Sundar)

https://en.wikipedia.org/wiki/Satya_Nadella (Microsoft CEO Satya Nadella)

https://en.wikipedia.org/wiki/Indra_Nooyi (Pepsi CEO Indra Nooyi)

http://baike.baidu.com/subview/1868576/5475536.htm(陆奇)

https://zh.wikipedia.org/zh/%E6%9D%8E%E9%96%8B%E5%BE%A9(李开复)

造成中印两个群体在职业轨迹和发展上的这种差异,我认为还是和两个民族的文化价值观的差异有些关系。华人受老祖宗的教导,一向认为“学而优则仕”,“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”,只要技术过硬,那么做官的道路就是稳稳在前的;这个观念,在“官本位”的中国传统社会大约是可行的,但在西方就没有那么有用了。虽然美国的大公司也有不少有从技术人才中选拔提升的传统,但这一般都是在中低层次才适用。到了公司的中高级管理层,仅仅懂技术,就不再是“充分条件”了。因为,“技术大拿”并不一定拥有成为高级管理人员必须具备的能力和资历。后者除了要有一定的技术能力以外,还要有领导才能,人际交往和交流的能力,解决问题的能力,而这些恰恰是华裔的短板。当然,这里不是说去获得一个MBA 学位就能解决这个缺陷,但如果华裔有在职场商往上行的愿望,就应该考虑在技术实力之外,努力打造其他的‘软实力’。而MBA这样的学位(尤其是在名校的MBA)带来的人际关系和社会资源,往往价值超过了学位本身。希望在管理上有发展的华裔朋友,也许应该考虑在这方面下点功夫,做点应该的投资; 如果我们的理想只是做一个"技术大拿",那么也就不要对自己的群体在金字塔尖没有什么作为有怨言。

与此直接相关的还有一点,那就是在工作中的各种人际关系和社会资本的发展和积累,对于华裔来说也是一个需要正确对待的短板。以前经常听到一种说法,就是美国的职场相对于国内来说,人际关系相对简单。你只要照顾好自己的工作就可以了,不需要花太多时间在人际关系上面。从一定程度上讲这个观点有其道理,尤其因为美国的工作中的人际关系和生活中的圈子分得很清,不大会发生中国常见的那种工作上的关系带到生活中来的情况。但美国的职场中的人际关系其实也很复杂,而且一个人能否有效地管理自己身边的人际关系,是与她/他能否在职场如鱼得水直接相关的。

不少华裔朋友在谈到工作中的印度同事时, 往往对他们的“人际关系”能力颇有微辞; 殊不知,人际关系(personal relations)在美国的职场中是一个中性的概念,而不是许多中国人印象中一谈到”关系’就想到“溜须拍马”,“阿谀逢迎”,“欺上瞒下”这样的负面行为。说到底,无论在哪一个行业,一个人的工作往往都是要通过和他人打交道才能完成,能够不和任何人打交道就能完成每天的工作的职业,现在可能很少很少。而只要与人打交道,无论是客户,同事,上司,还是下属,都会需要一个人运用自己的交流能力,解决矛盾和问题的能力,有些还要用到领导能力。这些都是“软实力”的重要部分,相对于一个人的“硬实力”--也就是技术能力和学历,资历等可以比较容易量化的东西,这些“软实力”由于看不见摸不着,很难比较和测试,也只能在工作过程中得到发挥和表现。虽然有些印度人的确有吹牛皮,拉帮结派的不良习惯,但在处理人际关系,尤其是“upward management” 方面,他们相对华裔的优势,是我们不能不承认的

面对差距,抱怨和冷嘲热讽不是答案,寄望于下一代也不是最好的对策。只有充分意识到群体的短处,努力改变现状,才能缩小我们和印裔的差距,也才能为我们的下一代在美国攀上新的高度提供更好的基础。

相关链接:

职场心得-- 如何培养和使用人际关系?

http://blog.creaders.net/user_blog_diary.php?did=NTU3ODU=

男人难做,海外华裔男人更难做

http://blog.creaders.net/u/906/200911/51236.html

成功不是偶然-- “The Outsiders”读后感 (上)

http://blog.creaders.net/user_blog_diary.php?did=OTcxMTQ=

心态决定你能走多远-- “Mindset” 读后

http://blog.creaders.net/user_blog_diary.php?did=MjQ0NDI3

女性与领导意志 -- “脸书”COO 新书读后感

http://blog.creaders.net/user_blog_diary.php?did=MjQ5NjQ4