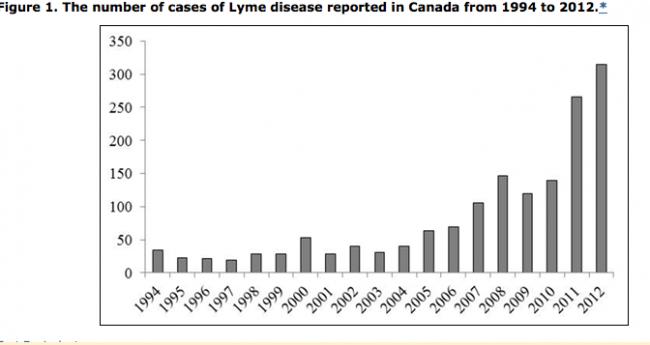

近年来莱姆病在加拿大呈现迅速上升蔓延趋势

简单描述: 莱姆病(Lyme Disease)是一种以蜱(tick)为媒介的莱姆螺旋体(borrelia burgdorferi) 细菌感染性疾病。 因为这种病于1975年10月首次在康乃狄克州 (Connecticut)的莱姆(Lyme)镇发现。 所以科研人员将这种病命名为莱姆病。

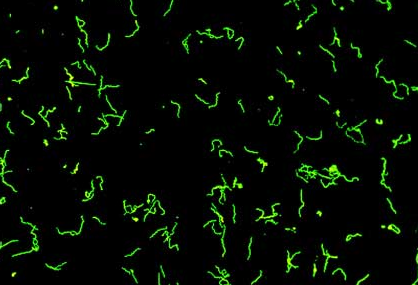

显微镜下的莱姆螺旋体

在以成人食指为参照物情况下,展示不同阶段致病蜱的大小。

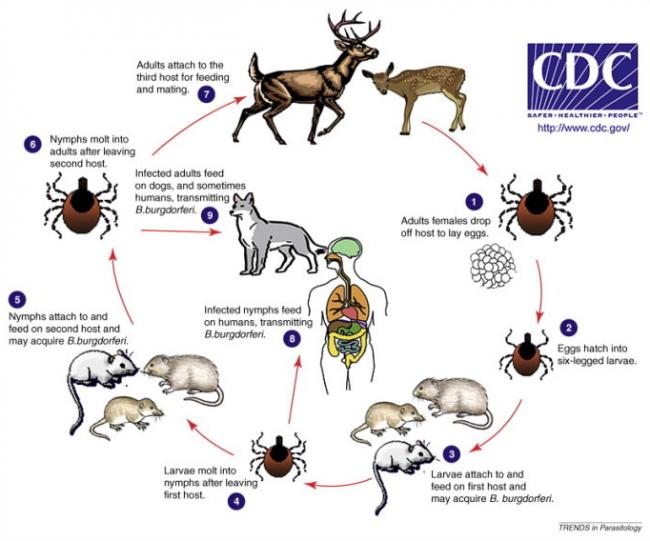

传播机制: 致病性莱姆螺旋体菌,广泛存在于许多野生动物中(宿主)。 蜱在叮咬这些野生动物后在叮咬人时,就会把莱姆螺旋体菌传播给人,从而导致人发病。 (如图所示)。因此,蜱本身同时是病源菌的载体及传播媒介。

美国疾病控制中心提供莱姆病传播示意图。

莱姆病在加拿大的流行情况:

临床表现:

莱姆病是影响神经系统为主的全身性疾病,可发生于任何年龄,男性略多于女性。潜伏期为3-30天。

临床表现:

莱姆病是影响神经系统为主的全身性疾病,可发生于任何年龄,男性略多于女性。潜伏期为3-30天。

莱姆病初期常伴有乏力、畏寒发热、头痛、恶心、呕吐、关节和肌肉疼痛等症状。局部和全身淋巴结可肿大。偶有脾肿大、肝炎、咽炎、结膜炎、虹膜炎或睾丸肿胀。以后出现神经、心脏或关节病变。

其神经系统损害以脑膜炎、脑炎、颅神经炎、运动和感觉神经炎最为常见。其中一期莱姆病仅用4-6周抗生素即可奏效,至二期、三期用抗生素无济于事,特别是神经系统损害更乏特效疗法。因此早期发现及时治疗是关键。

关于是否存在“慢性莱姆病”,目前尚有争议,而这种争议本身又直接影响治疗方案。总之,尽管研究人员对莱姆病的传播机制及预防已经比较清楚,但对其发病机制及治疗还有待于进一步了解。

被致病蜱叮咬后出现的典型牛眼红疹。 好发于躯干、大腿、腹股沟、腋下等处。

莱姆病的个人防护: 建议大家在夏秋避免在野外草地上坐卧及晒衣服。徒步时,尽量避免在较高的野草上行走,最好扎紧袖口,领口及裤脚口(可以裤腿放在袜子里面),防止硬蜱 进入人体内叮咬。必要时也可考虑在衣服上喷一些除虫剂。家庭宠物户外活动后也应认真捡查。尽量穿浅色衣服。因为深色衣服不仅可能更容易引起蜱的注意,而且不易发现附着在衣服上的蜱。衣服袖口、长手套的开口应封闭。在野外活动后若发现有可疑红疹,应尽快去看医生。因为许多医生没有诊断莱姆病的经验,注意提醒医生以免误诊。

莱姆病疫苗:疫苗可以对莱姆病提供保护作用,但目前只建议给15岁以上高危险人群(如流行地区野外作业等)。

补一:博文发表不久收到中国一名职业病专家提供的更多专业知识。莱姆病于1985年在中国黑龙江首次发现; 2013年12月在中国新调整的职业病分类和目录中将其纳入职业性传染病。尽管莱姆病可发生在任何与病源携带蜱接触的人群, 把其划分为职业病是基于长期在林区工作的人员接触蜱的机会明显高于普通人的考虑。做到对莱姆病准确的检测非常困难,目前中国还没有可靠的全国范围内发病及发病趋势的报道。1997年在《中华流行病学杂志》一篇血清流行病学报道显示,中国东北林区的莱姆病抗体血清阳性率约为5%。

补二:莱姆病的诊断: 据我所知,目前还没有非常清楚的明确标准。因为实验室诊断的灵敏度及特意度都相对低,所以莱姆病的诊断需要医生结合病人的病史,症状与体征,及实验室综合考虑。 (希望专业朋友更正及补充)。

补三: 虽然各个阶段的蜱都有可能传播疾病,但成虫蜱叮咬人后,容易被发现后被及时清除,因此莱姆病通常是由幼虫阶段的蜱传播的。