淘宝淘来的惊喜(二)- 美丽绣品(图文)

发表时间:+-

说不清道不明的原因,不知何时,自己喜欢上了绣品。记得还是很小的时候,邻居张阿姨为女儿绣了一件小衣服,我被它上面的精美图案惊住了,足足在它面前呆了好几分钟,记忆中那是我第一次被绣品感动,我仿佛感觉到那件衣服上的草在摇,花在动,溪流清清,凉风习习,兰香淡淡,鸟鸣脆脆。天下竟有这么精致的东西!一切都那么栩栩如生,惟妙惟肖。随着年龄的增长,那儿时的记忆并没有淡忘,对绣品也越来越关注,有机会去博物馆,都要看看有没有绣品馆,只要有,我就一定要进去看看,慢慢的,自己也就开始买几件玩玩。

精美的老绣品,即使岁月沧桑变化,也还是一样迷人。那许多年前某个大家闺秀的绣楼上,或许是一位小家碧玉的闺房里,在“女子无才便是德”这样的古训熏陶下的姑娘们,把刺绣作为消遣,养性和从事精神创作的唯一活动,把自己的才情一针一线地倾注在一幅幅美丽的织绣图画上。当然,它们也许仅仅是几十年前平常人家的女孩子,年青小媳妇,乡野村姑闲暇时飞针走线为家庭挣一点可怜的灯油钱的产物。

岁月如淙淙流水一闪而过,这些绣品历经沧桑,洗尽铅华,当年那些姑娘们的呕心沥血之作就这样悄悄的来到我们的手中。

看着这些绣品,我常常想,那是些怎样美丽的女子,怎样聪慧的头脑,怎样灵巧的双手,怎样明亮的眼睛,才能绣出这样的美丽啊?!她们飞舞绣针的手指一定是柔柔细细的,那种纤巧,就只有属于她们了。记得一部专题片曾这样说:绣娘的手指,是直接与心灵相连的,不需要眼睛,它就能够把每一根若有若无的丝线,穿织成她心里想要的色彩和图案。我们只有理解了手指和心灵的相通,才能理解这些绣品的意义。绣娘们要将每根丝线分成二分之一、四分之一,以至十二分之一、四十八分之一,几乎细如蚕丝,并将那万个线头,千个线结藏得无影无踪,才能绣出树木葱茏的层次,水流潺潺的闪动,人物细腻的雪肌,眼睛炯炯的灵气以及国画水墨氤氲的气氛,还有那油画般的肌理和光影。

时光匆匆流过,不知不觉中老绣品的收藏已成时尚。把老绣品上好的部分取下来加工成绣片,既有很高观赏价值又是很宝贵的收藏品 。一幅绣片就是一个古典的童话,一段动人的故事。中国人历来有珍藏布匹衣物的传统,许多人家中都有压箱底的织绣衣料,一代传一代,有些家中百年旧物仍平整如新。一些未被使用过的绣品,就成了现代人的热门藏品。

绣品的品种繁多,若认真分下去不计其数。《红楼梦》中描写的贵族服饰极为详细,书中涉及的繁复的刺绣图案,配件,室内绣品装饰不下40余种,上千件之多:绣衣,绣袍,绣裤,绣鞋,绣褥,绣帐,绣靠背,绣毯,绣椅搭,绣帘,绣幔,绣墩,绣旌,绣茵,绣靴,绣绦,绣带,绣床裙,绣裙,绣帕,绣香囊,绣巾,绣幕,绣凤銮,绣枕,绣荷包,绣桌围,绣盘,绣幄等等。由此可见,清代刺绣极盛,可以说清朝是中国刺绣发展史上最鼎盛的时期。

一些年份高,品相好,刺绣精的绣品,其价格自然就较高;名家作品,皇家用物,令藏家趋之若鹜。俗话说物以稀为贵,织绣收藏也同样遵循这一规律,那些不易集到的绣品其价格自然就高,以品类繁多的荷包为例:圆荷包,鸡心荷包和褡裢荷包这些常见绣品虽精巧可爱,但因传世量大,价格并不是太高,而葫芦形包由于其形状较为罕见,故身价相对就较高。缂丝精品存世较少,故缂丝身价也远高于普通刺绣。

我自己只是一普通绣品爱好者,那些书画缂丝,帝王用品就只有留在去博物馆时欣赏了。不过偶尔买几件小品还是可行的,今年夏天也是小有收获:

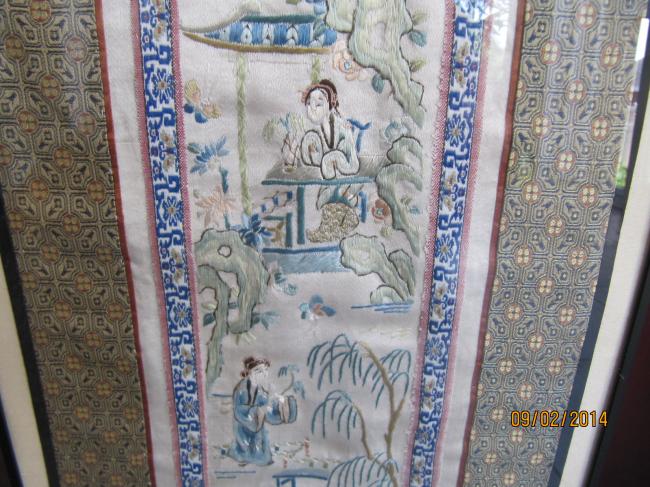

那一对镜心是晚清遗物:一幅为孔雀花卉,一幅为西厢记故事,由于已有百年的光阴,绣线有些褪色,但整个绣品没有损坏,纹样清丽,绣工紧密,花鸟生动,人物传神,它们应该是苏绣。

还有那一对粤绣盘金绣茶托我不知是何时的遗物,它们构图清晰,纹理饱满,针法讲究,绣工精细,绣面平整,虽然几十年过去了,但保持得如此之好,令我感叹。

还有几幅湘绣(也许是蜀绣?)绣片是文革绣品,他们是一加拿大医生在七十年代末去中国买回的,那绣品边缘装饰居然用的是白纸包裹,这无疑是那个贫穷年代的特征。其实任何老物件都带着自己时代的特征,想抹都不掉,如果这绣品出自今天,怎么也得有个花边吧,可那是个“因陋就简”的年代,如此美丽的绣品用纸裹边也就不奇怪了。

这两件沙发靠背锈套是上世纪七八时年代创汇期的产品,绣品图案我们特别熟悉,鸳鸯戏水,莲池芙蓉什么的,那是早几十年我们家家都有的枕套,荷包,香包,鞋帽上的常见图案。

老绣品很美,很值得我们用心去呵护。相对来说,绣品收藏者人数较少,竞争小,假冒伪劣也相对较少(但收藏者最起码要能分清机器绣品和手工绣品哟!)因而绣品收藏过程中常常会有意外收藏,有兴趣的朋友们,尤其是姐妹们(我自己觉得,女性可能更喜欢绣品)不妨来试试?

晚清遗物(苏绣):一对镜心,一幅为孔雀花卉,一幅为西厢记故事

不知是何时遗物的粤绣盘金绣茶托,绣工特别精美

几幅用纸裹边的湘绣--文革遗物

上世纪七八十年代创汇期的出口创汇的绣品--沙发靠背绣套

看看这件绣衣,配上一袭长裙,谁家的漂亮女儿穿上,是不是有点复古味?