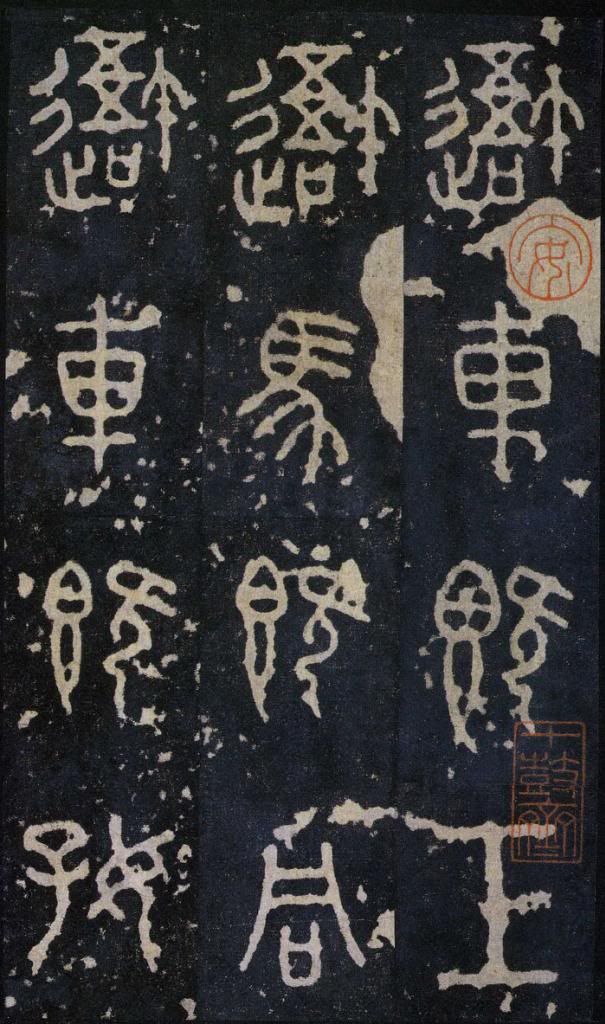

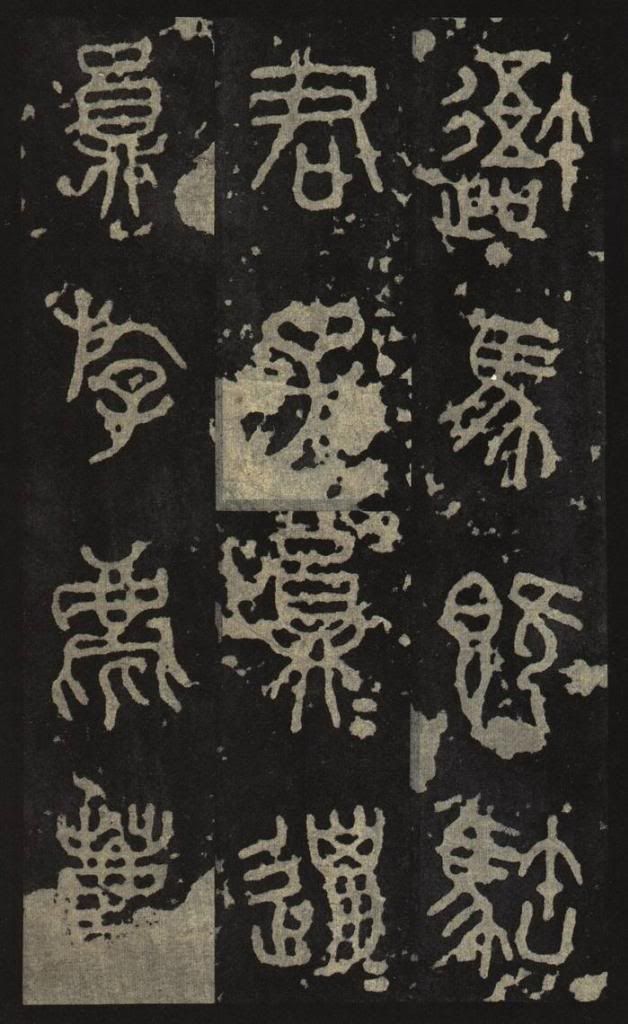

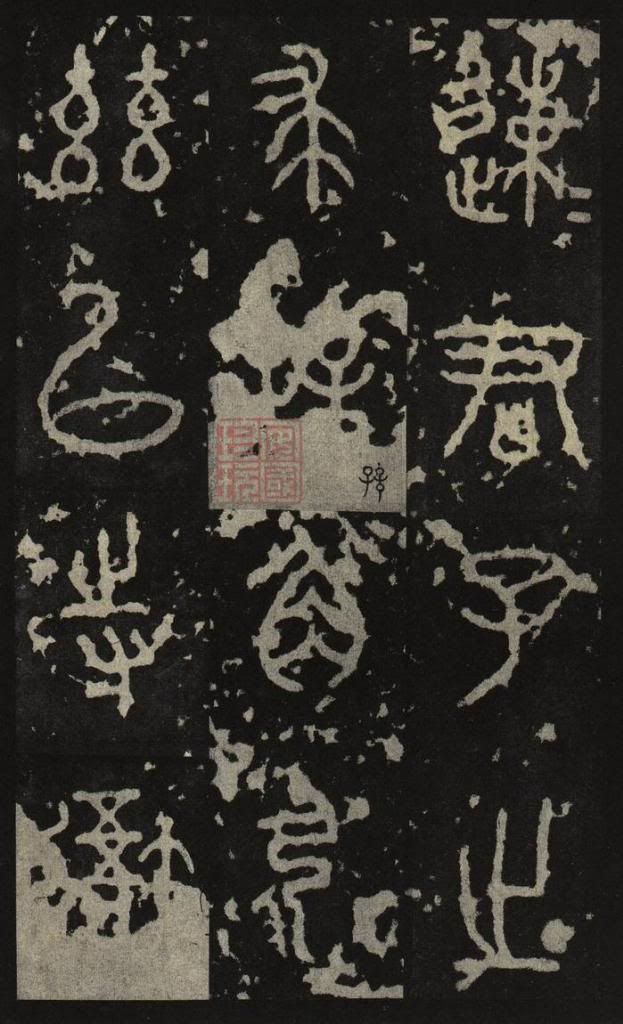

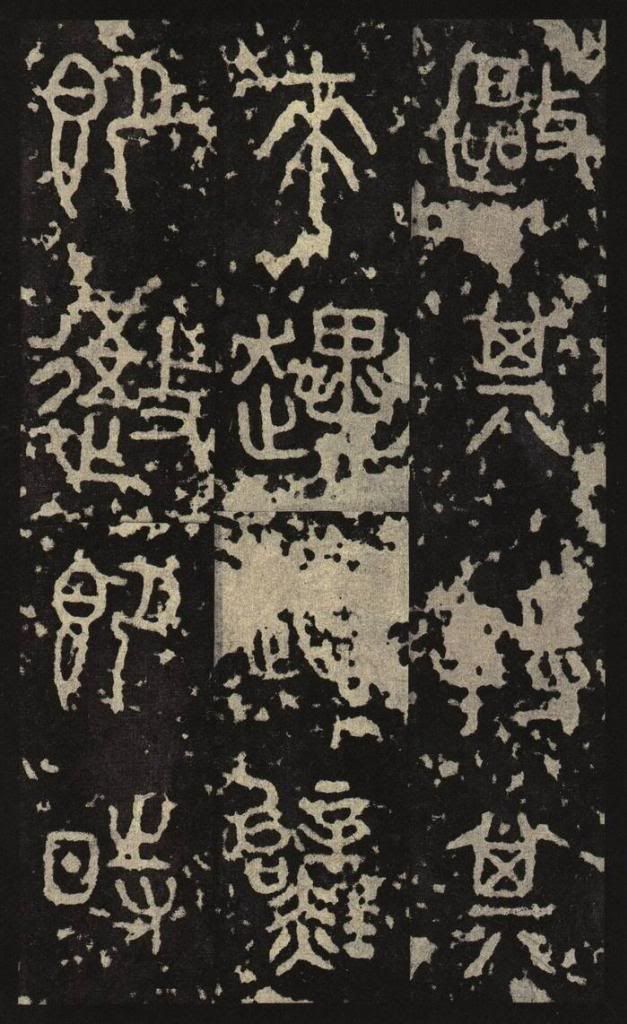

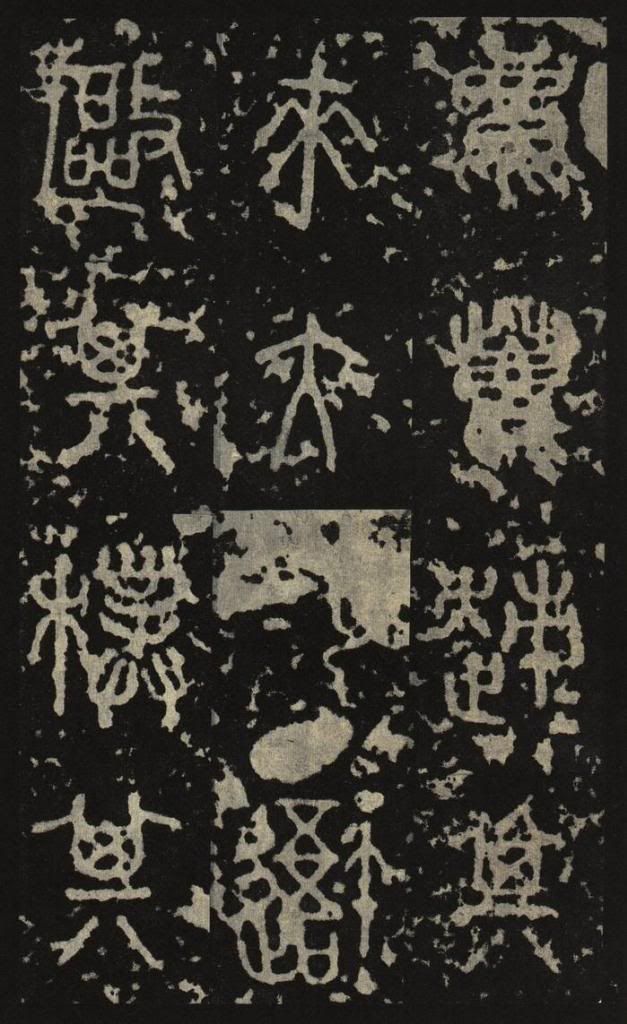

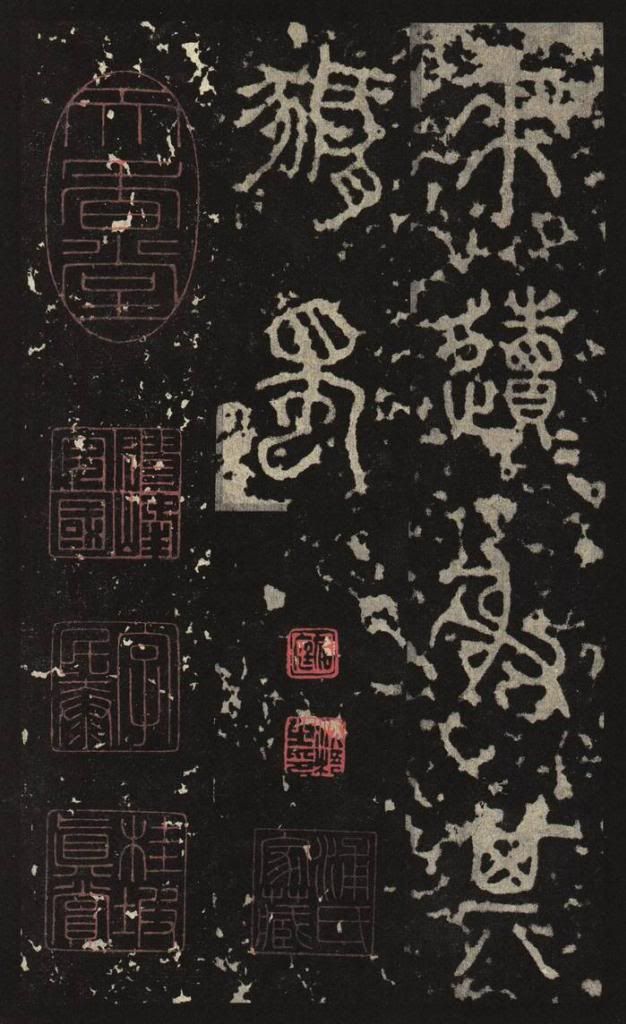

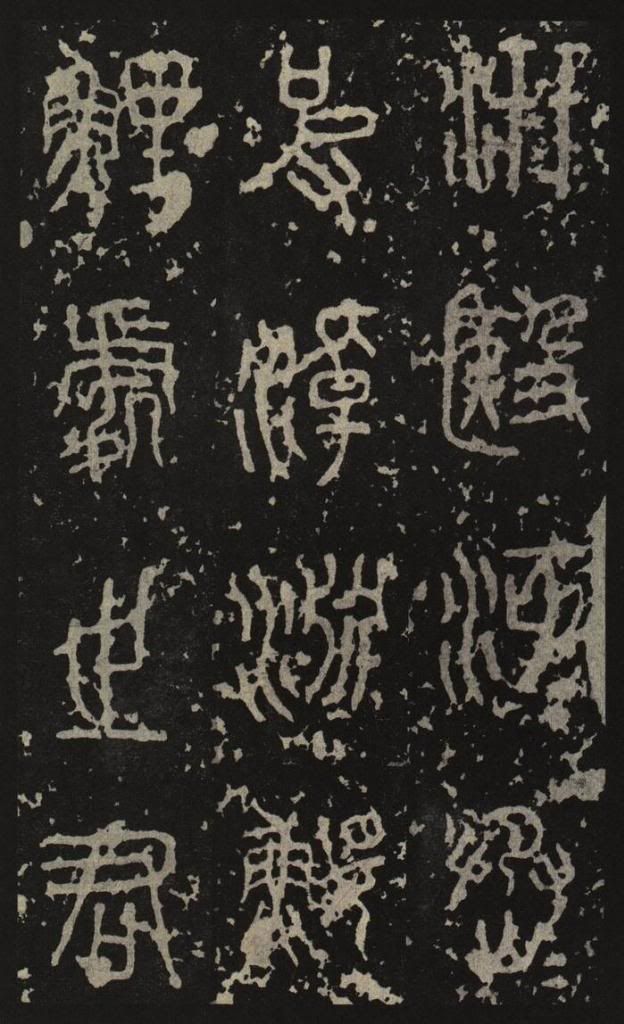

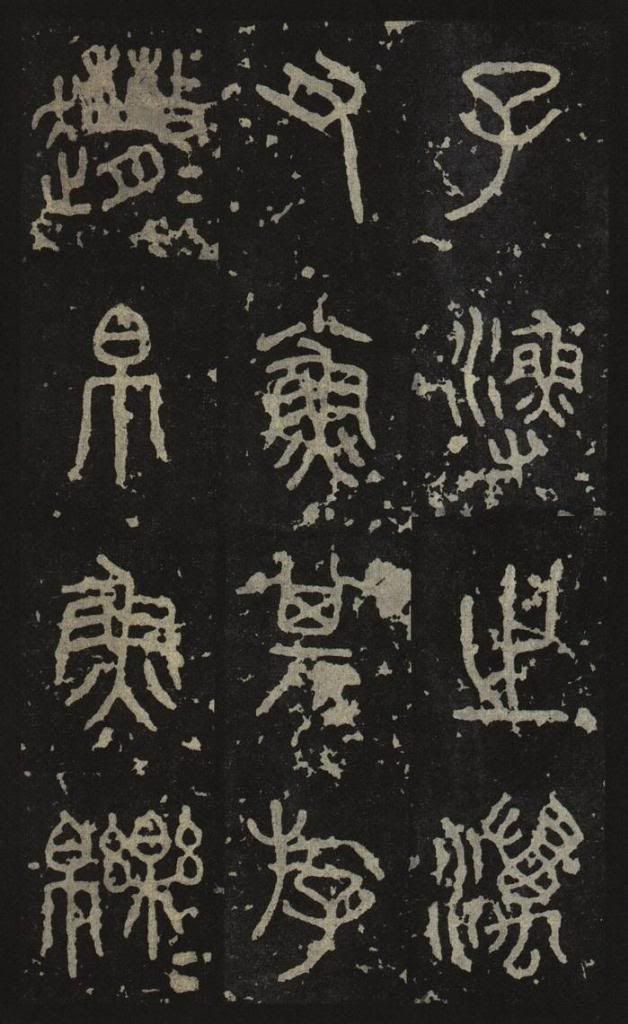

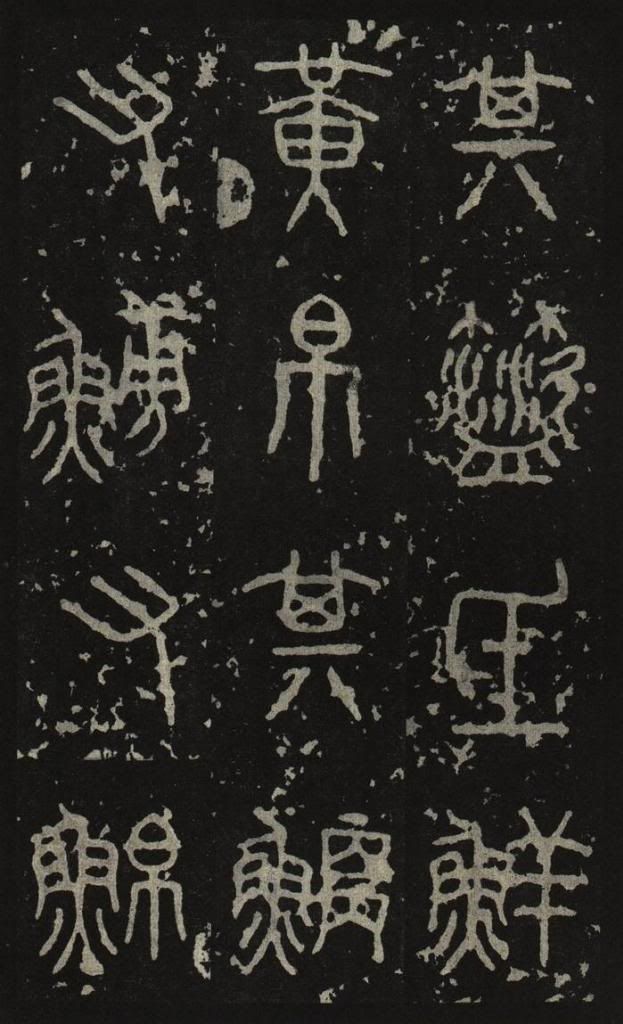

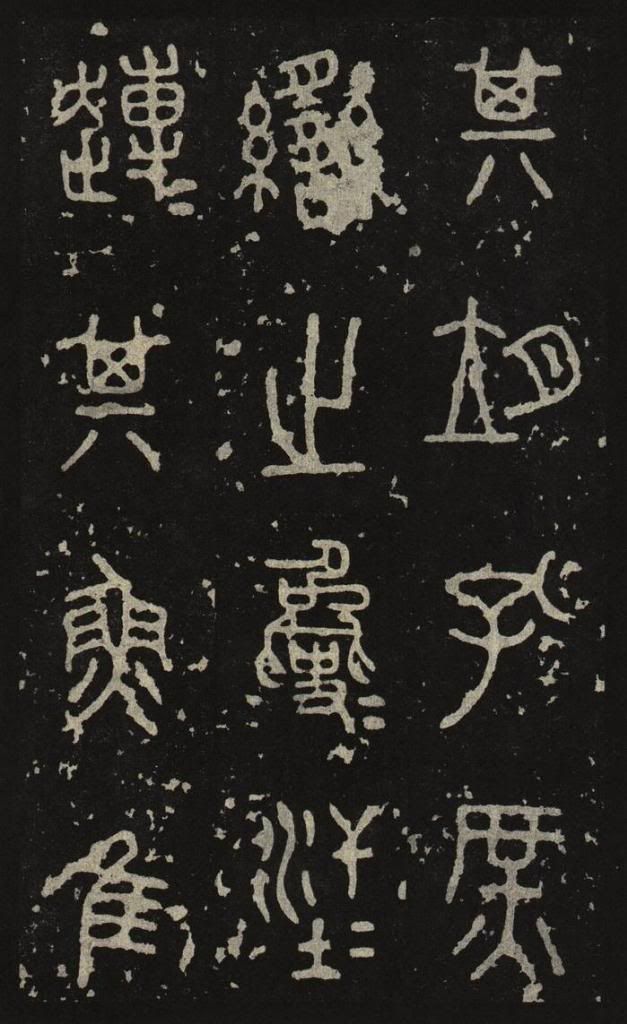

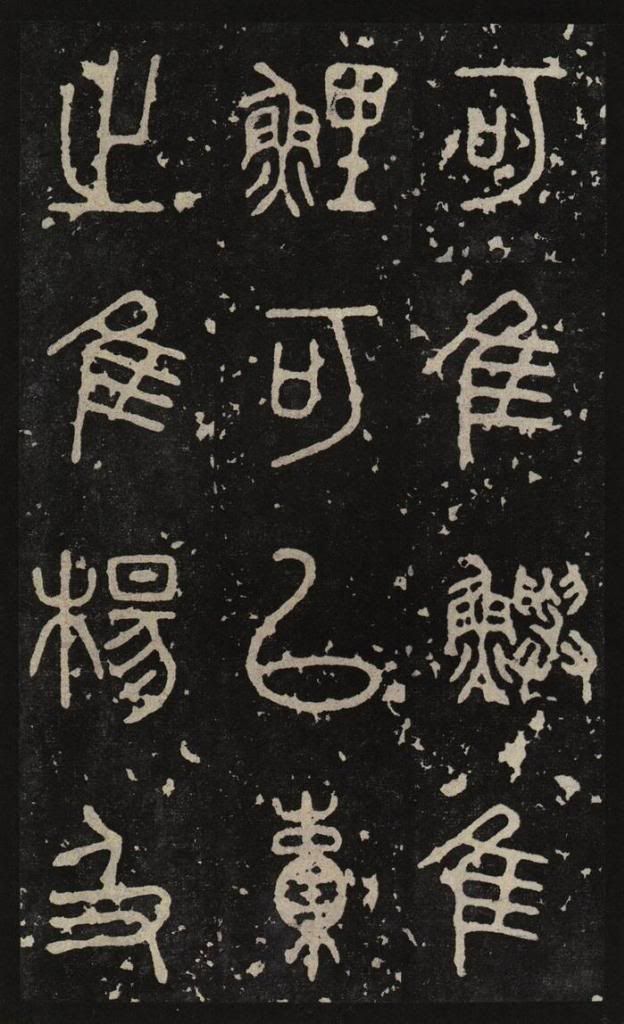

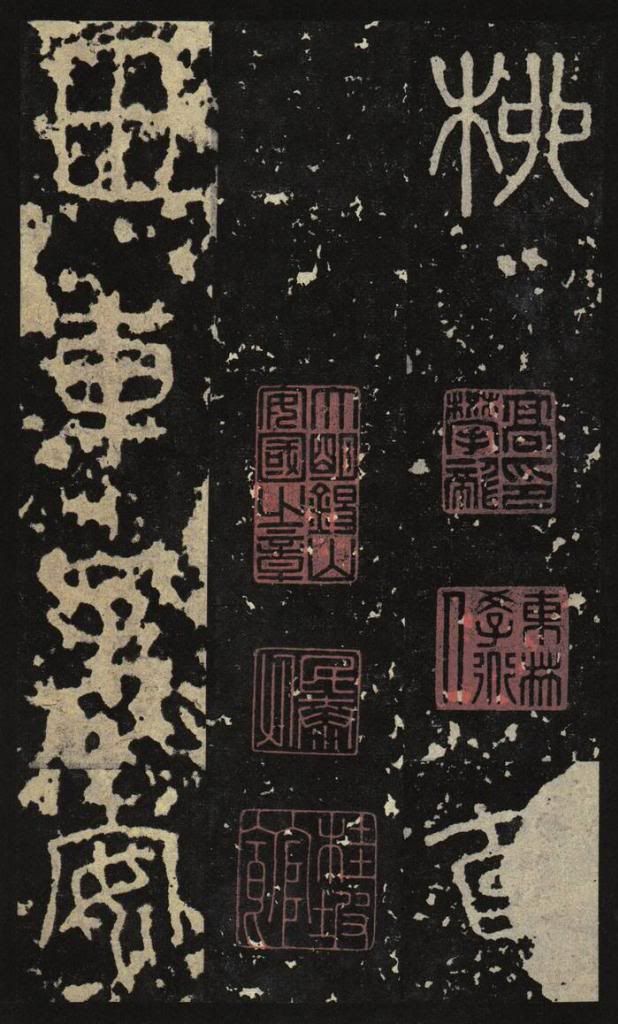

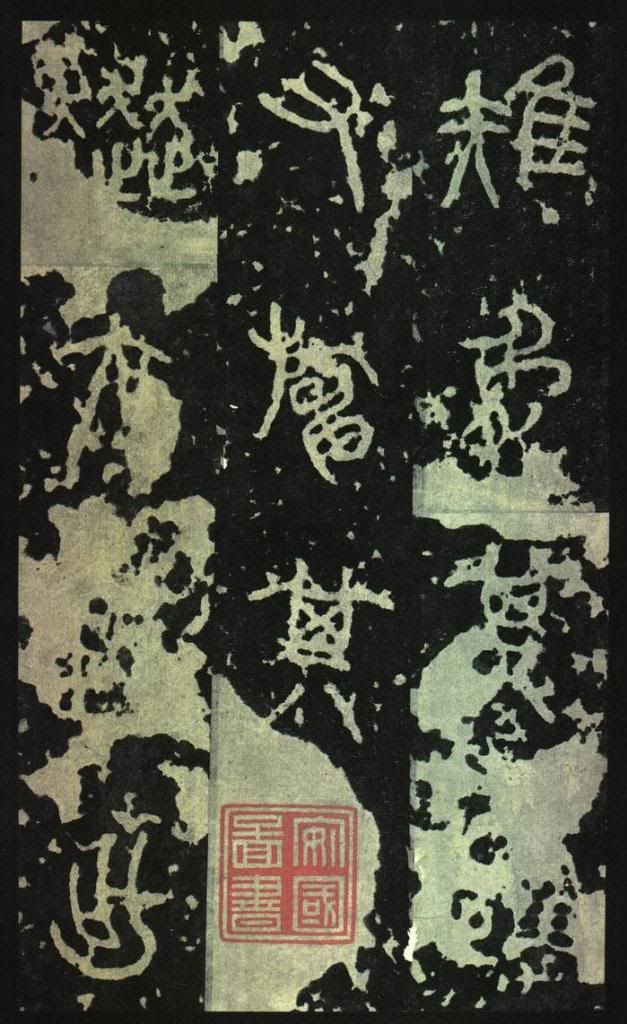

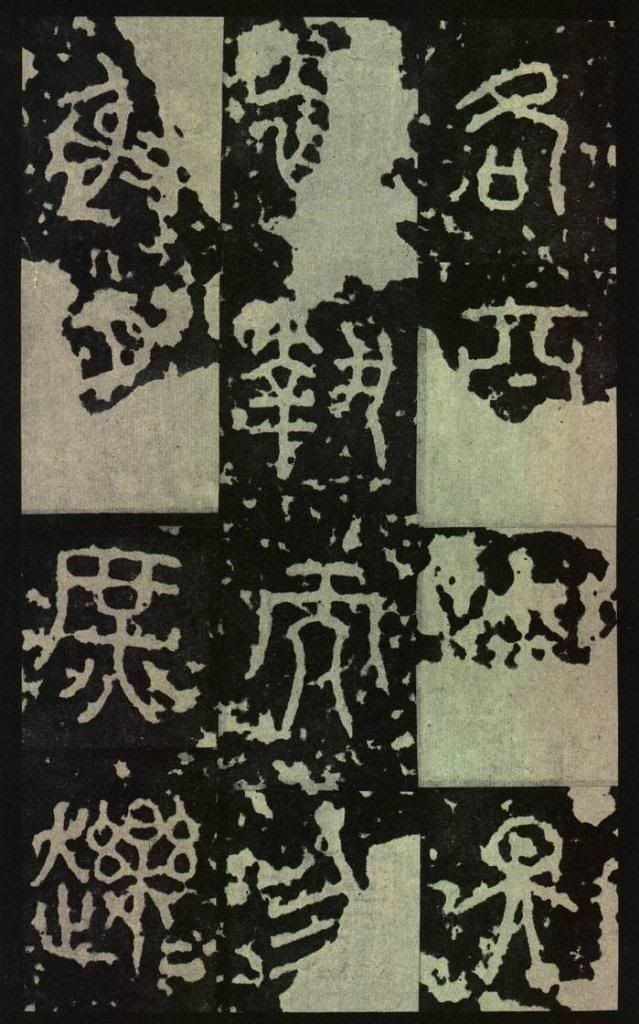

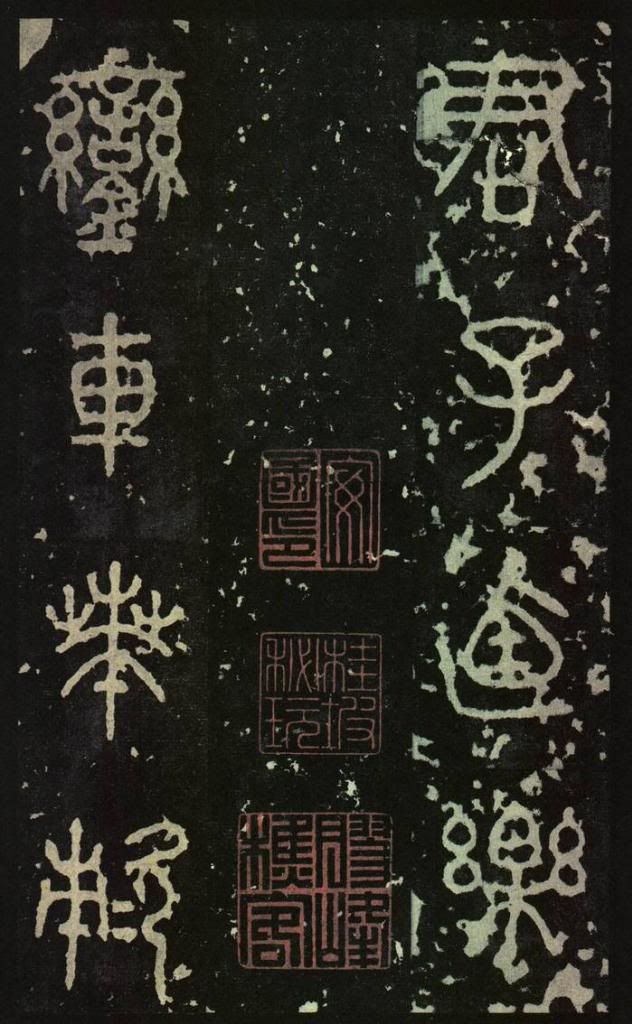

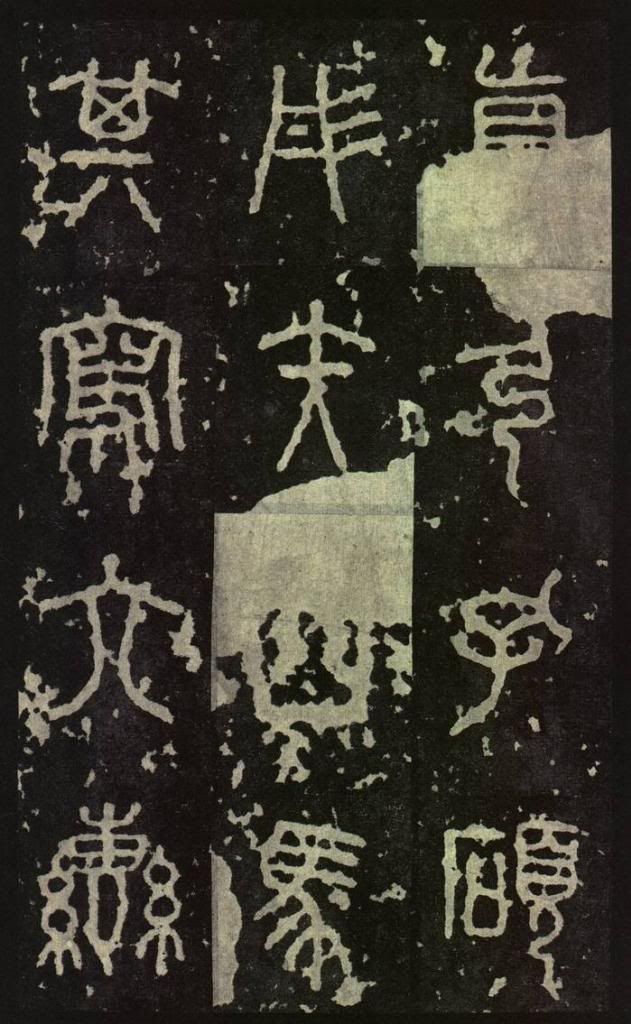

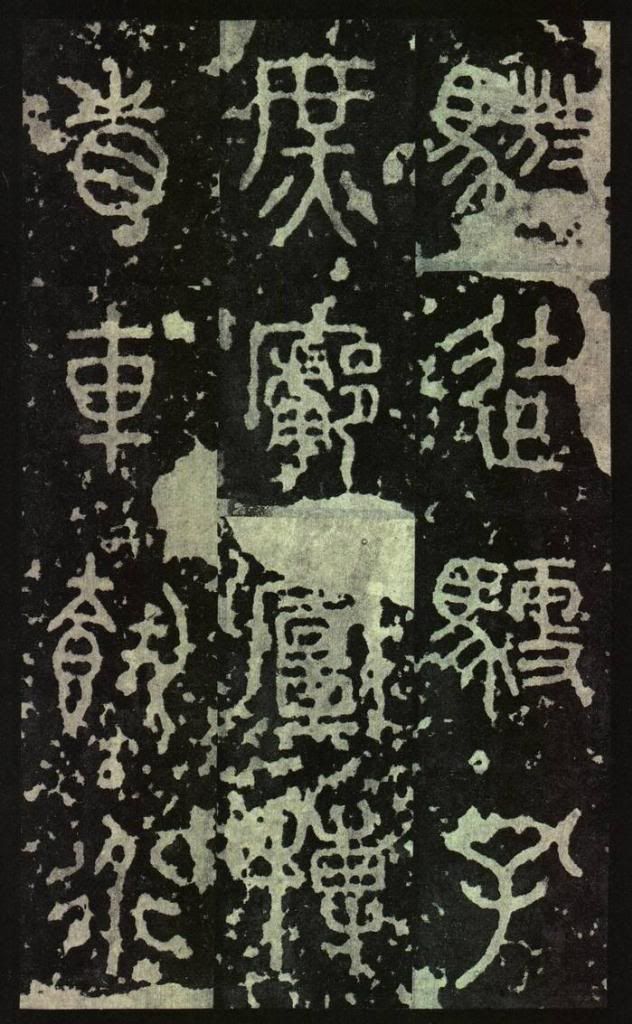

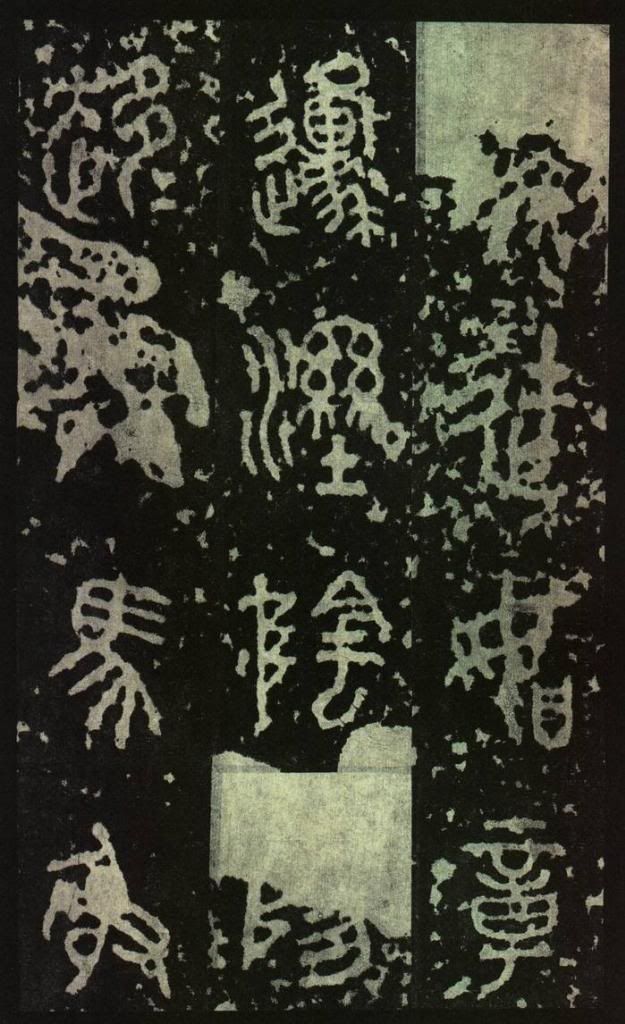

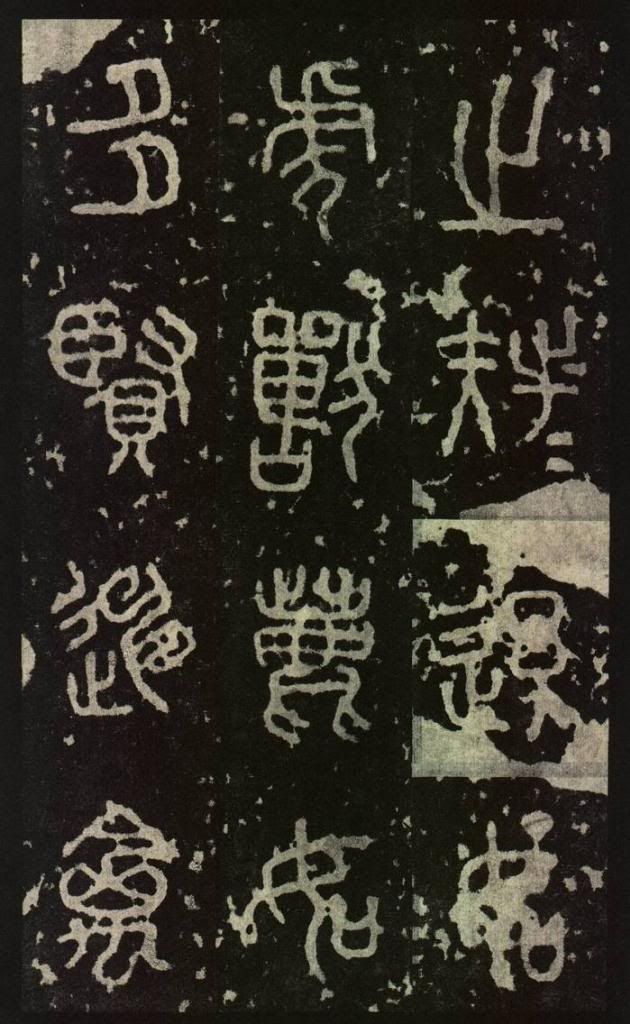

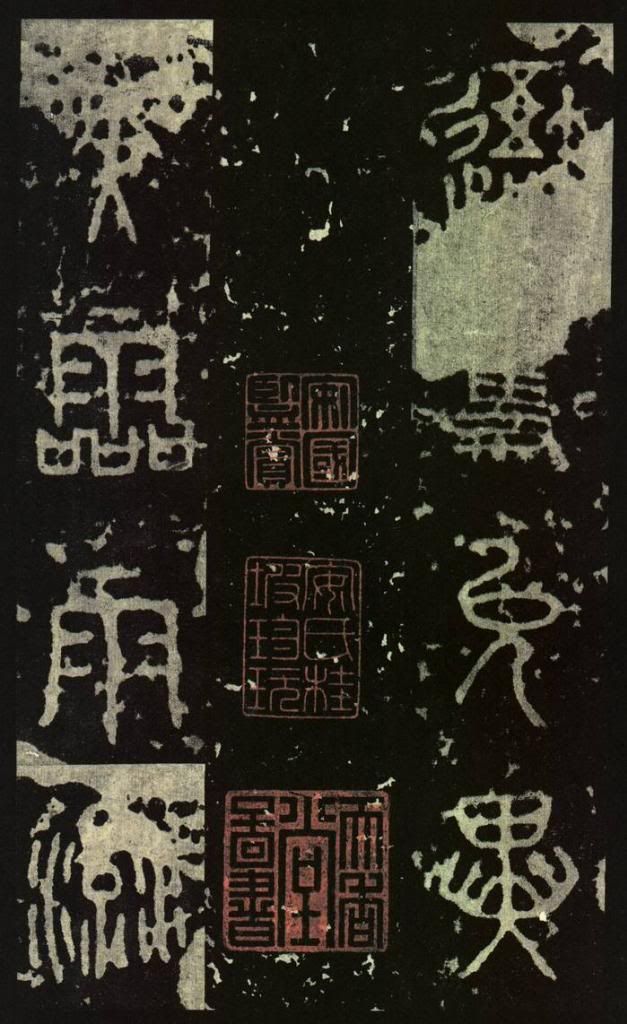

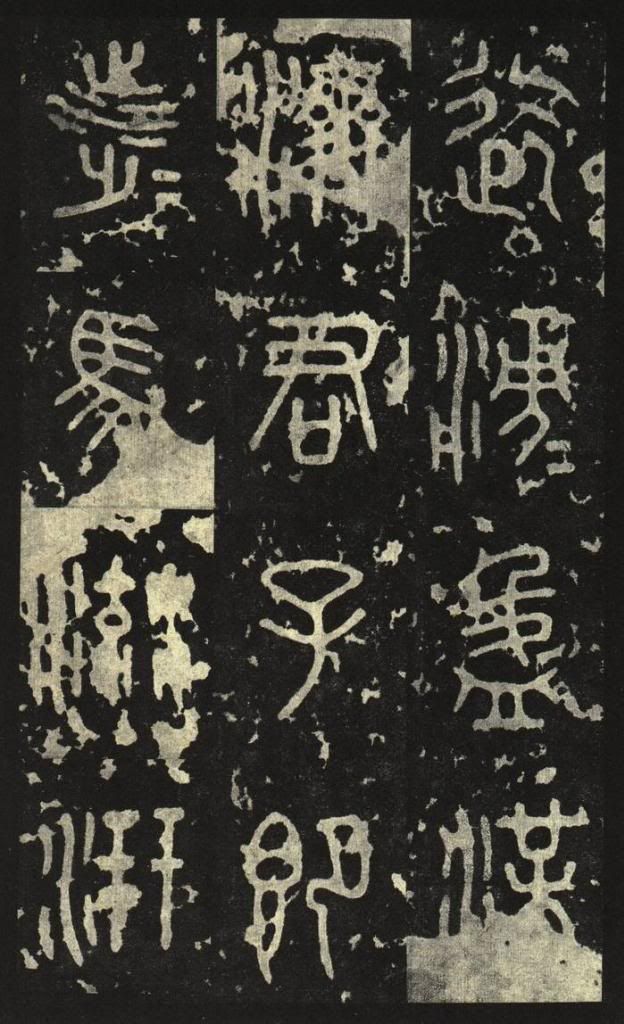

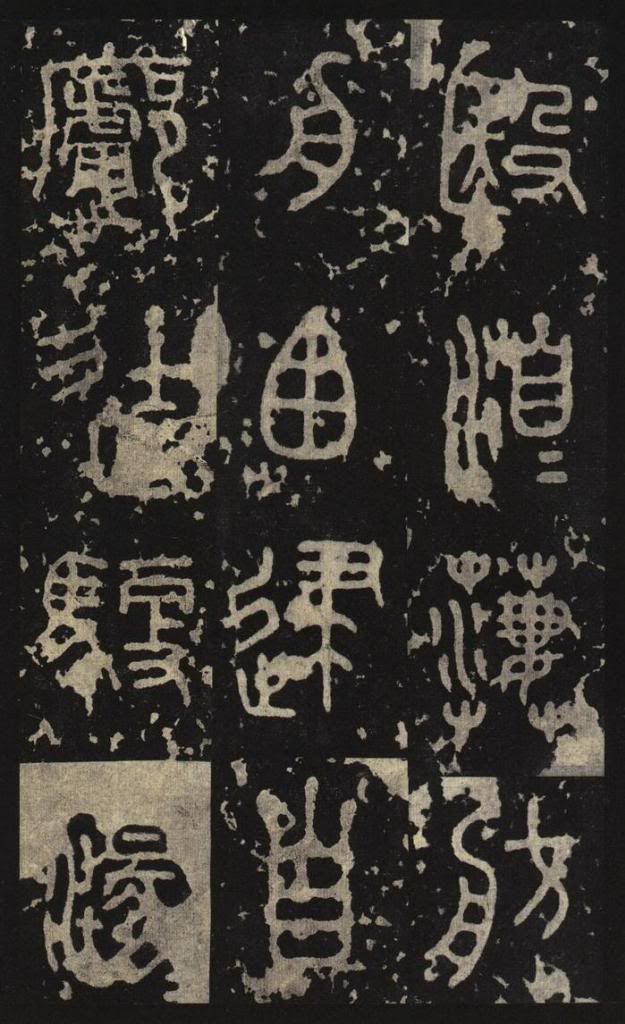

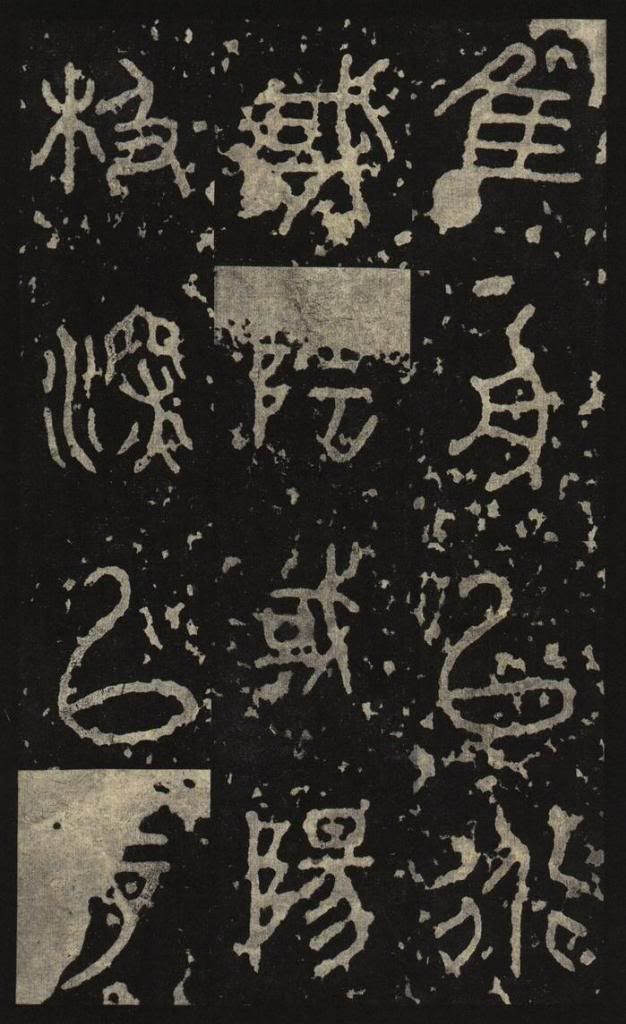

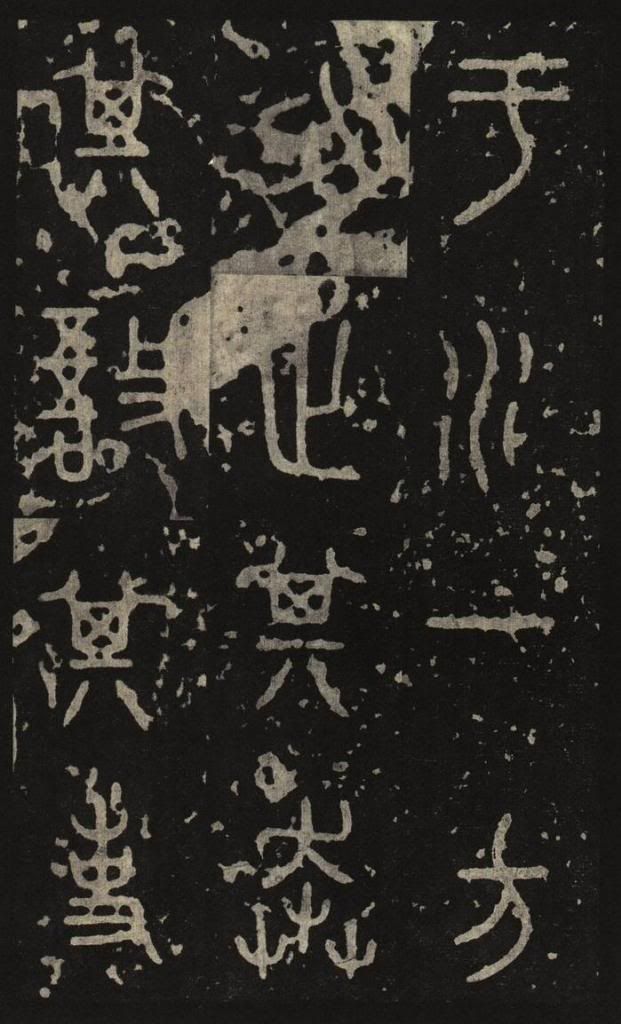

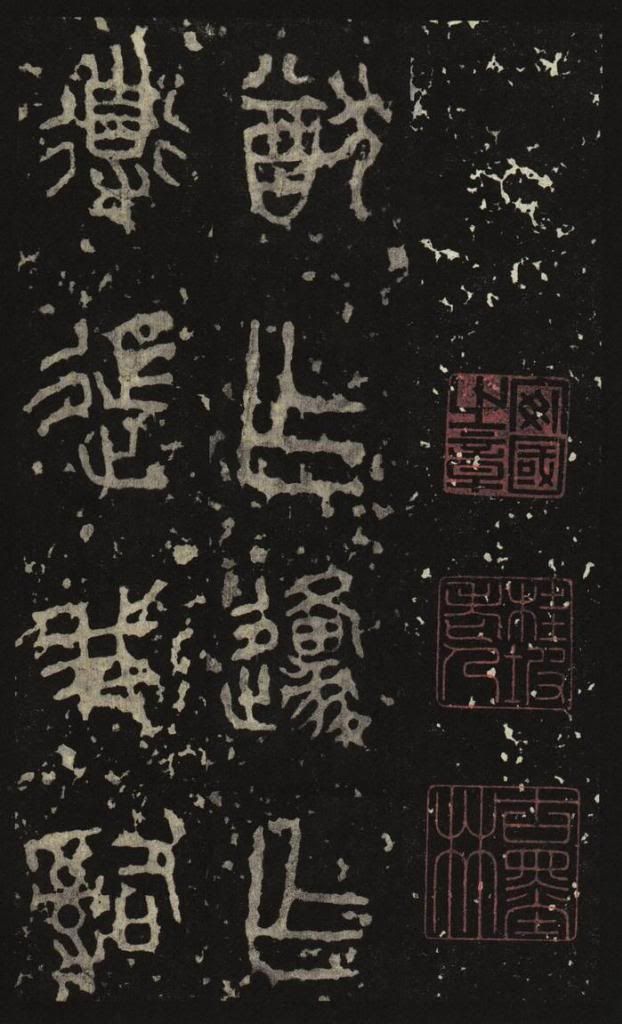

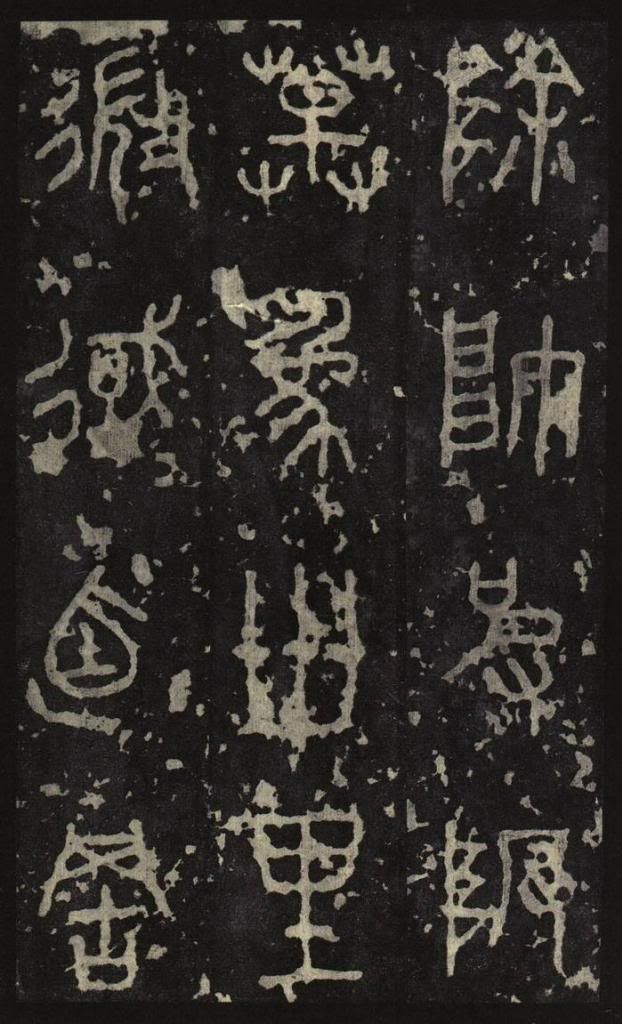

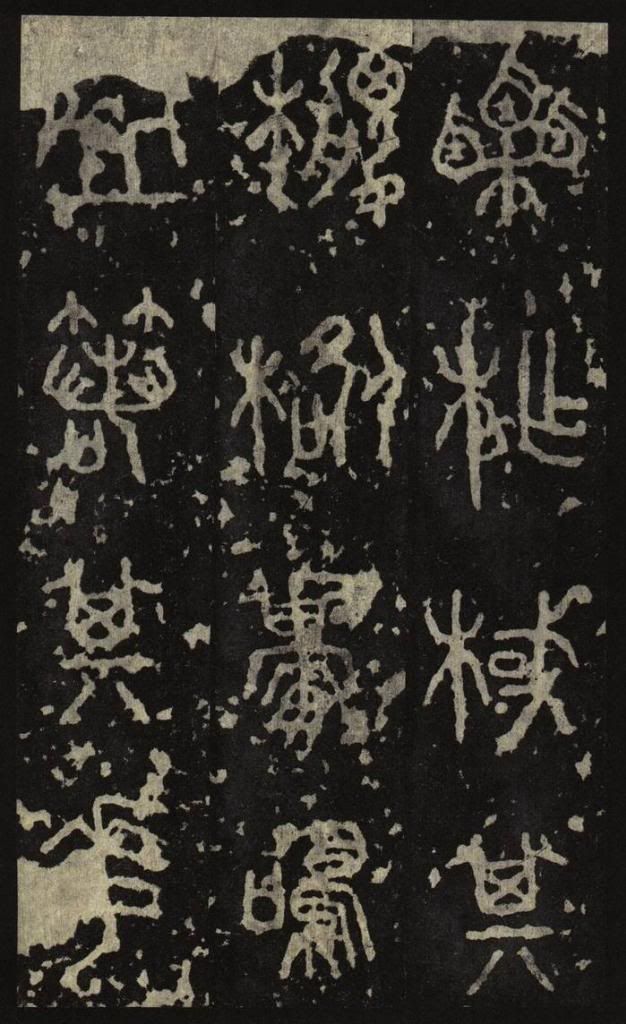

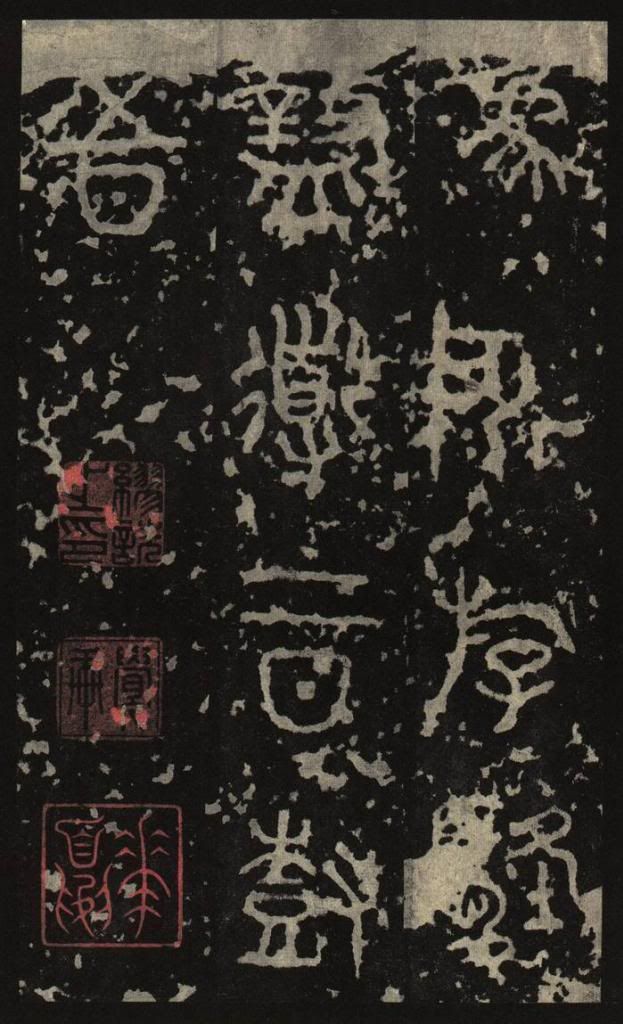

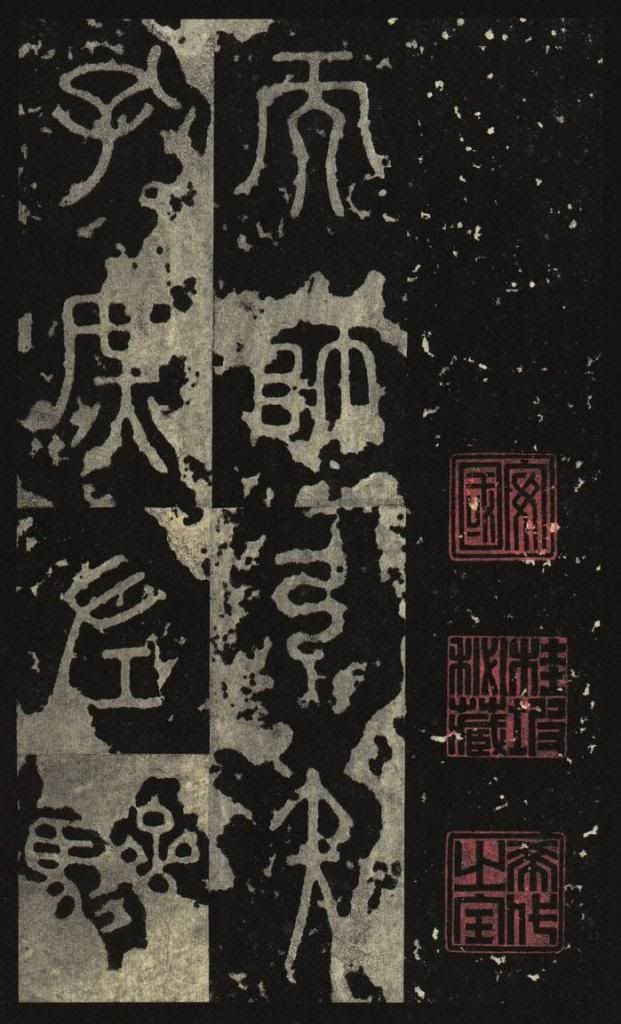

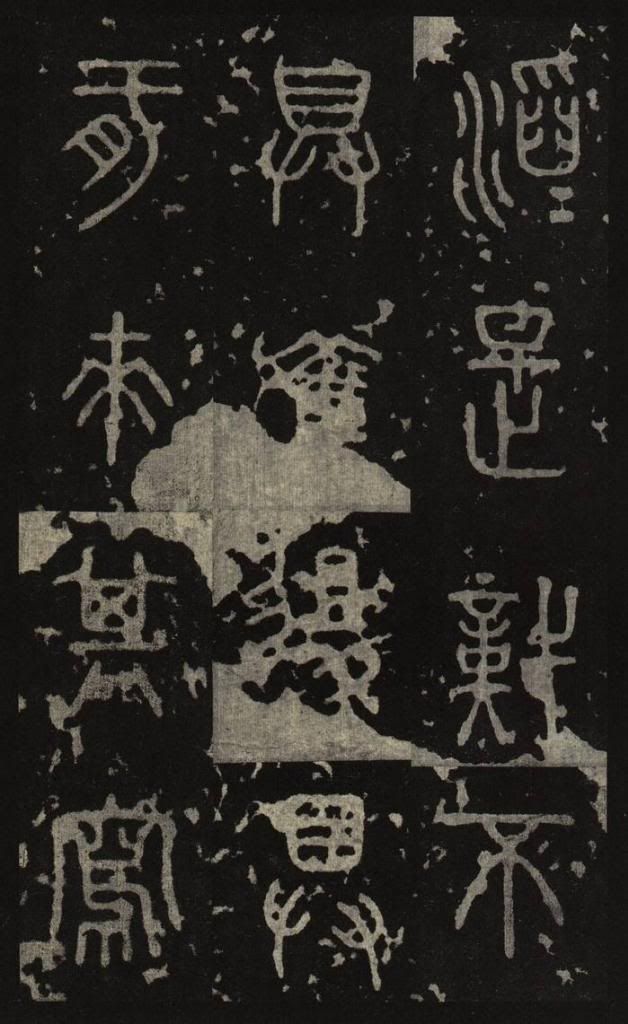

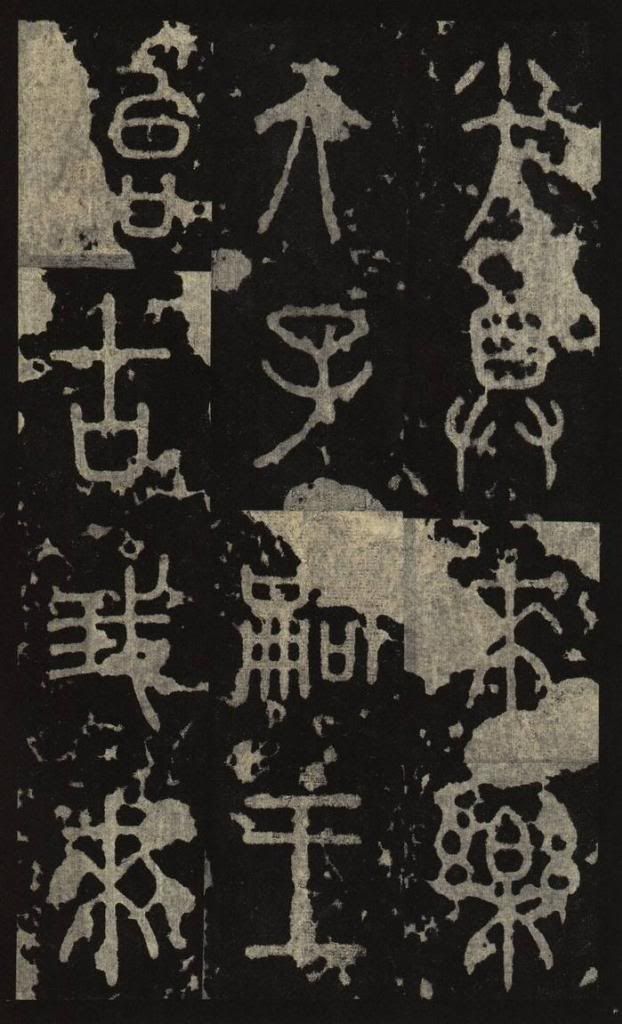

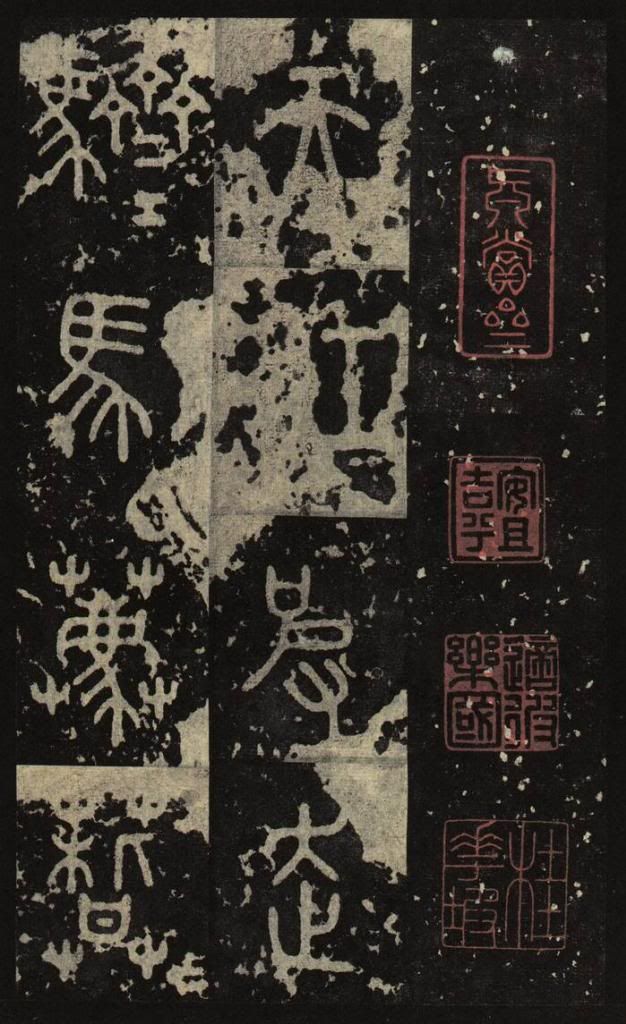

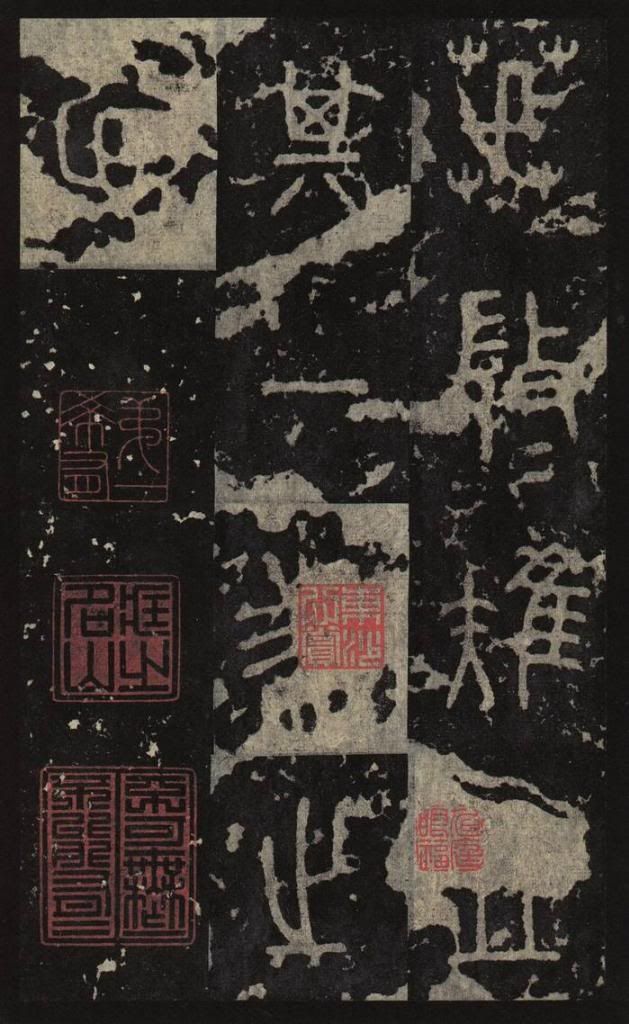

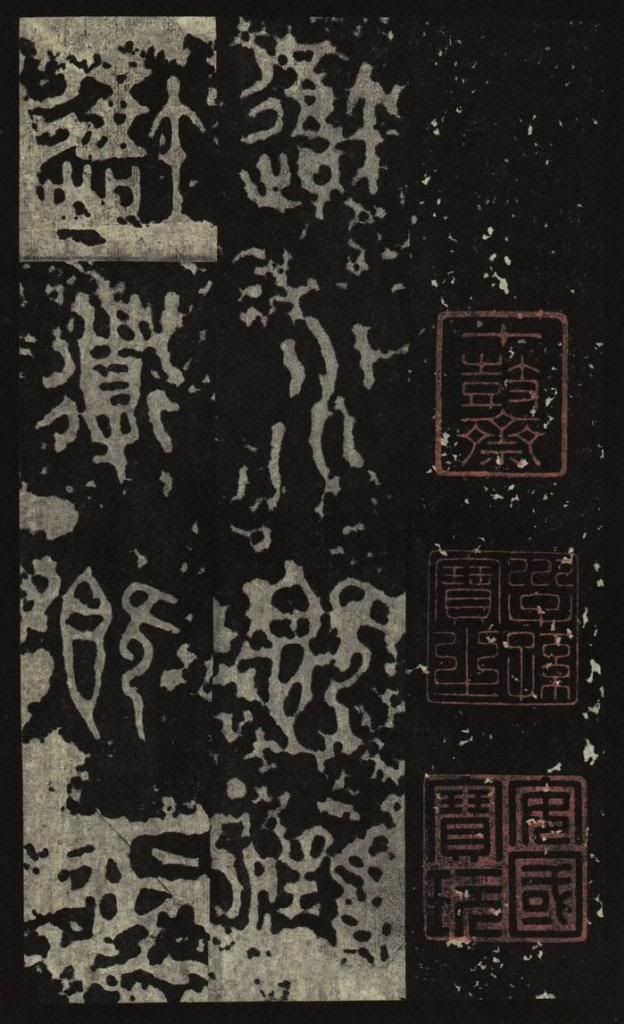

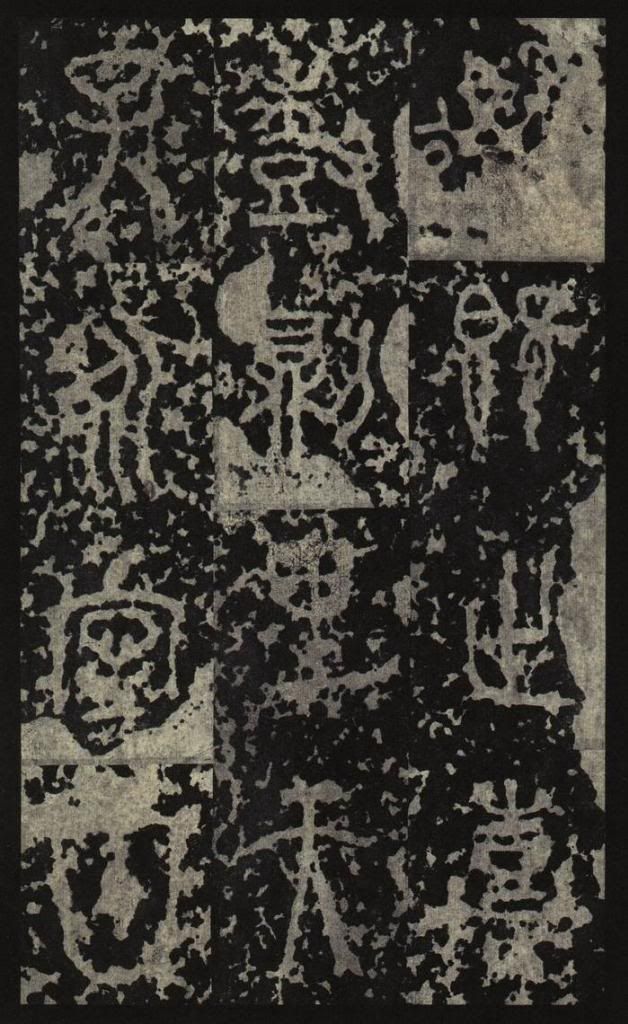

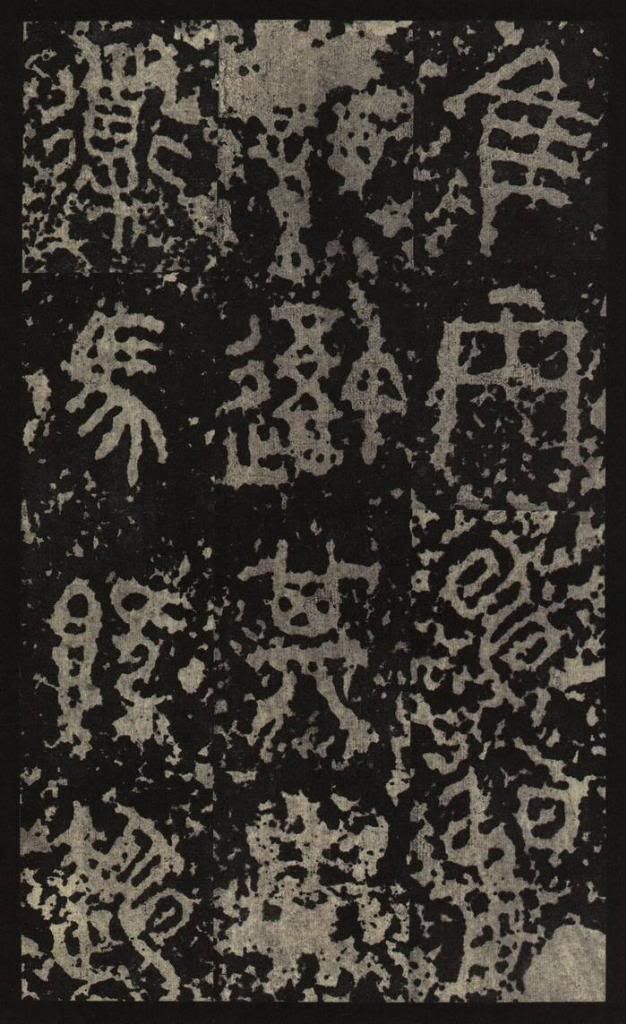

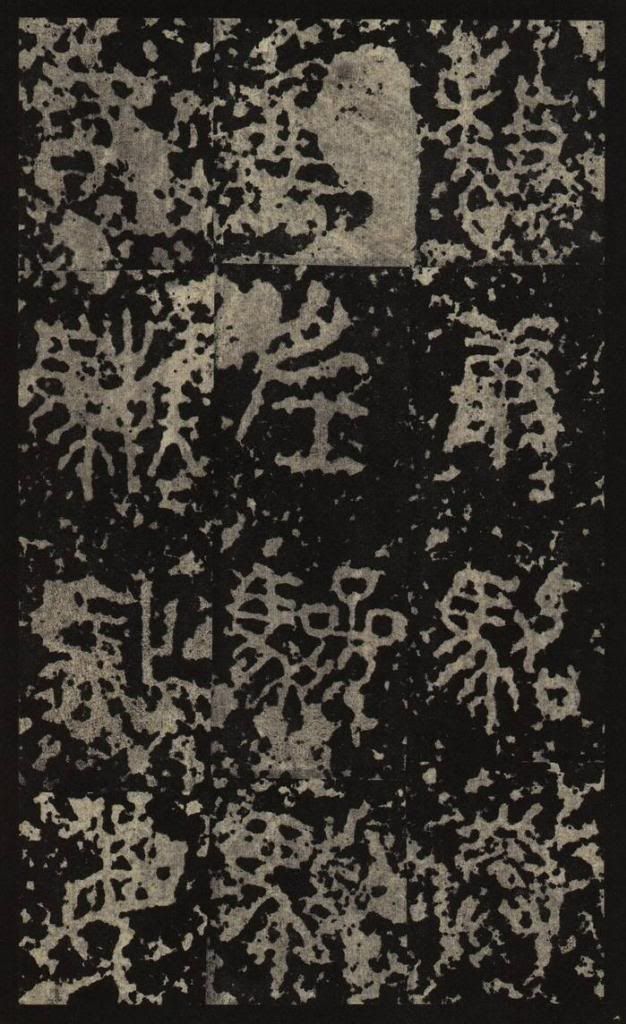

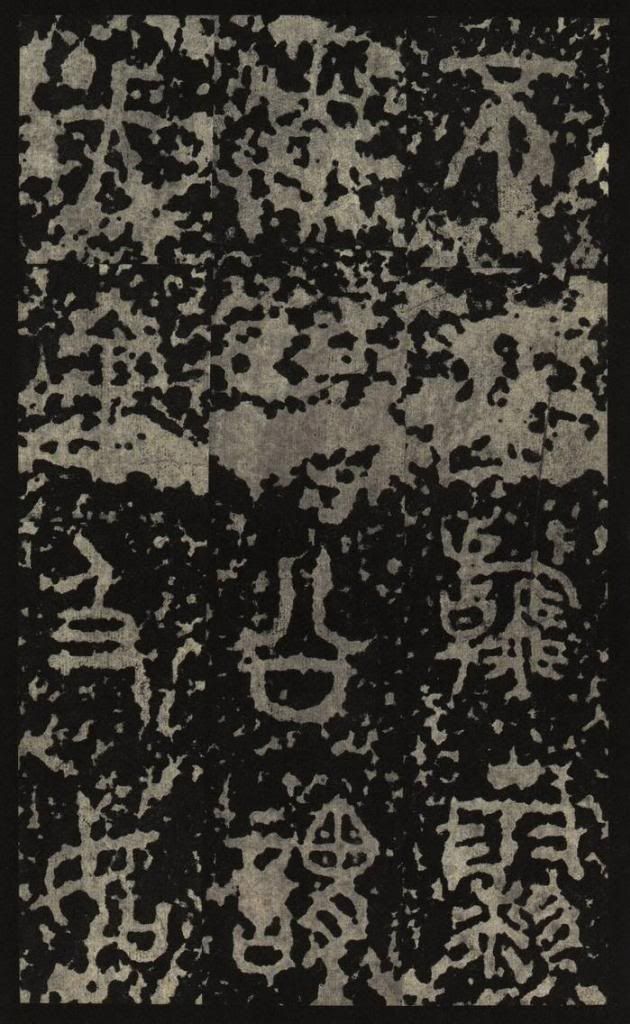

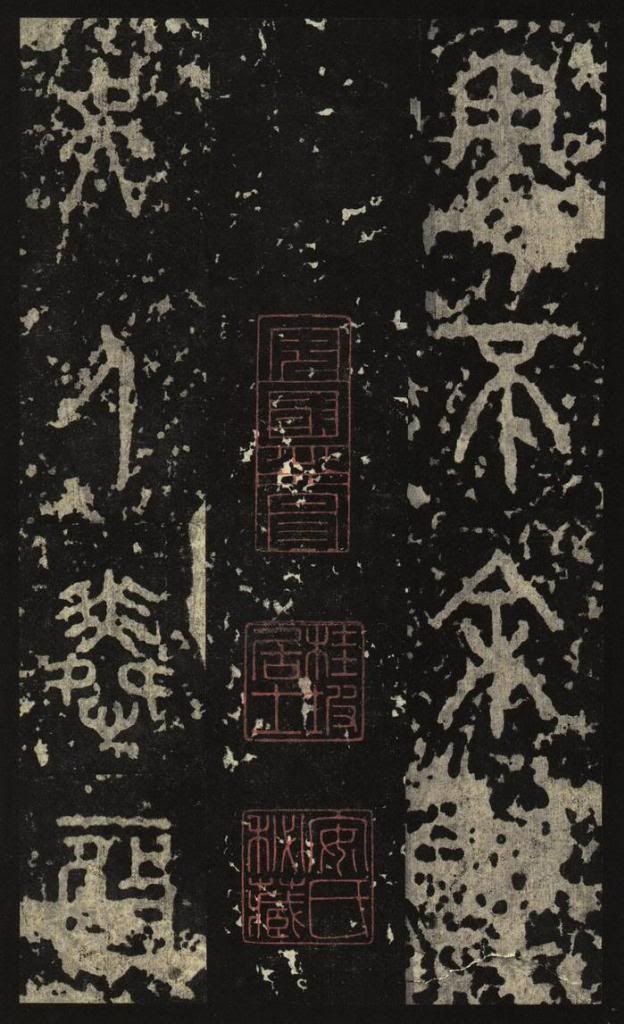

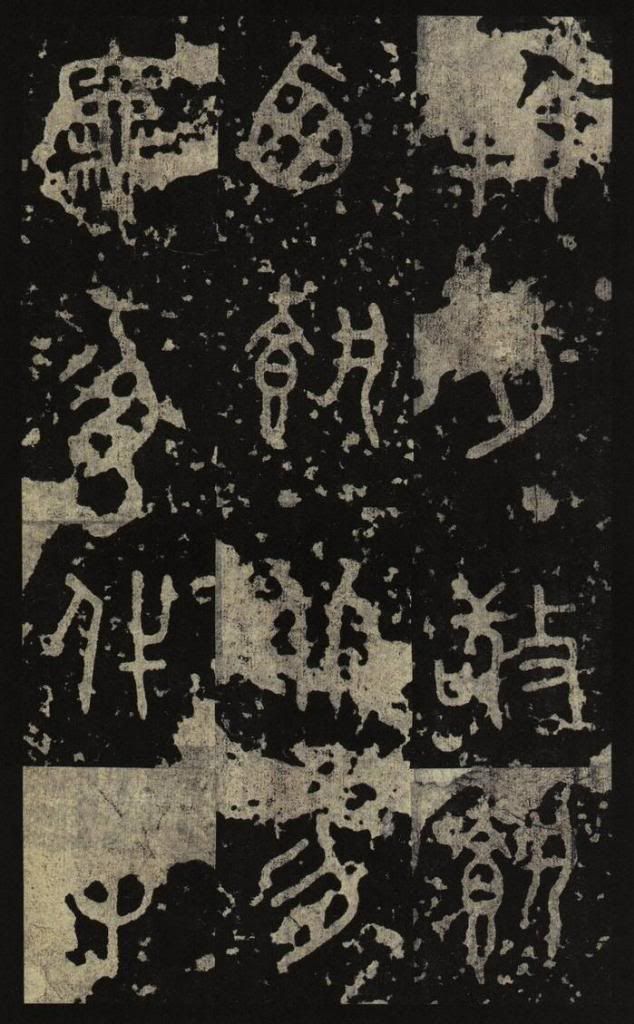

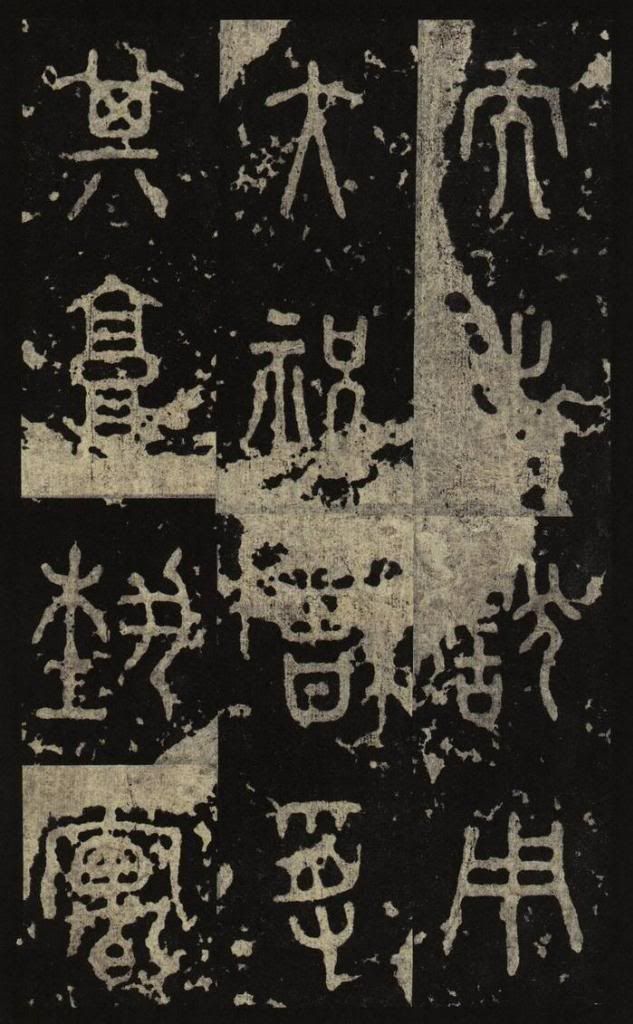

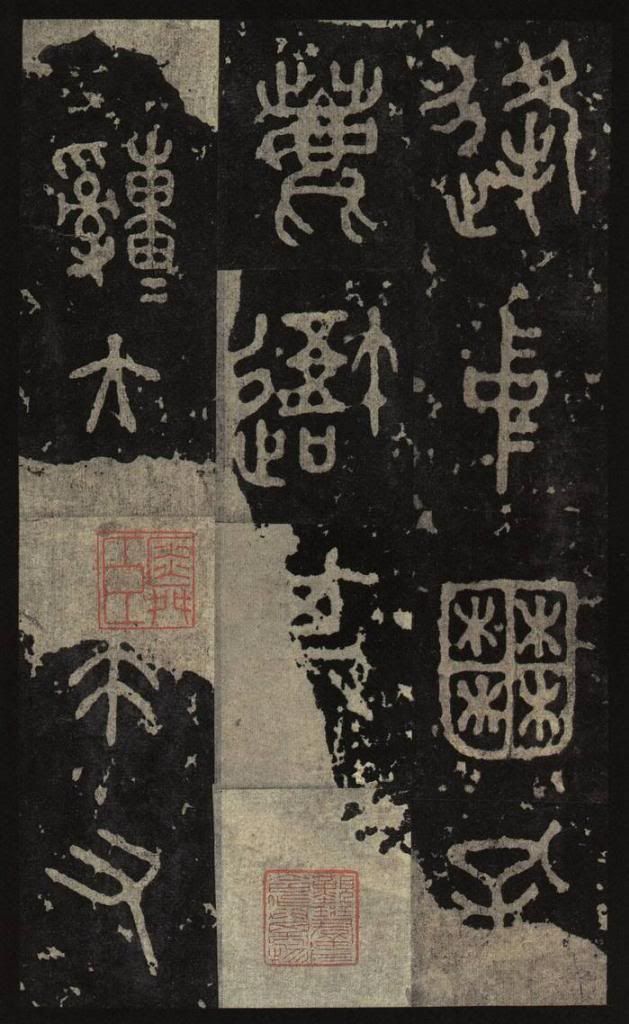

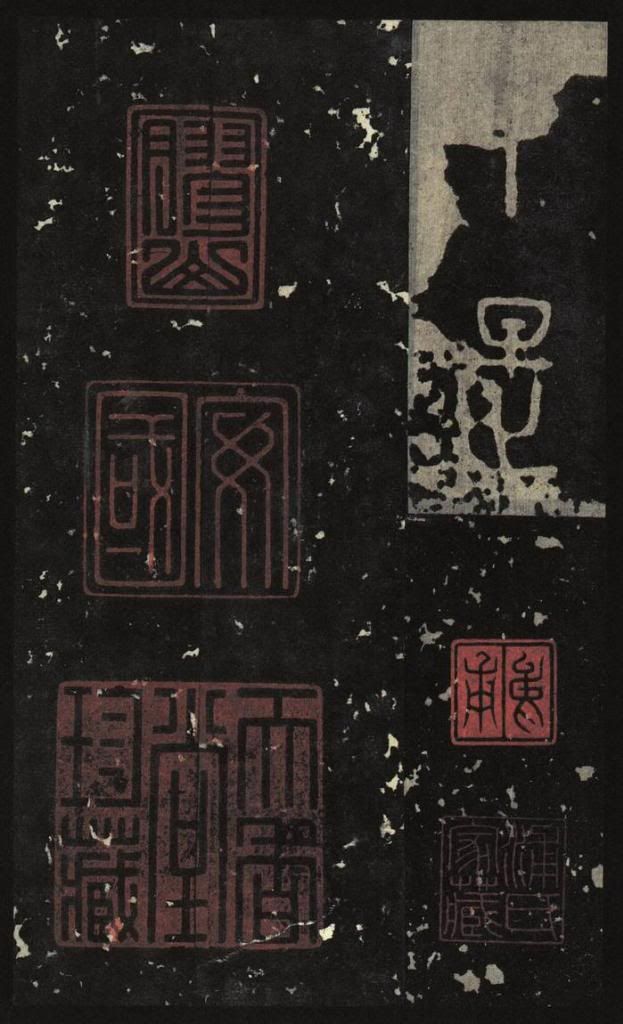

石鼓文见证了篆字的起源(附拓本)

|

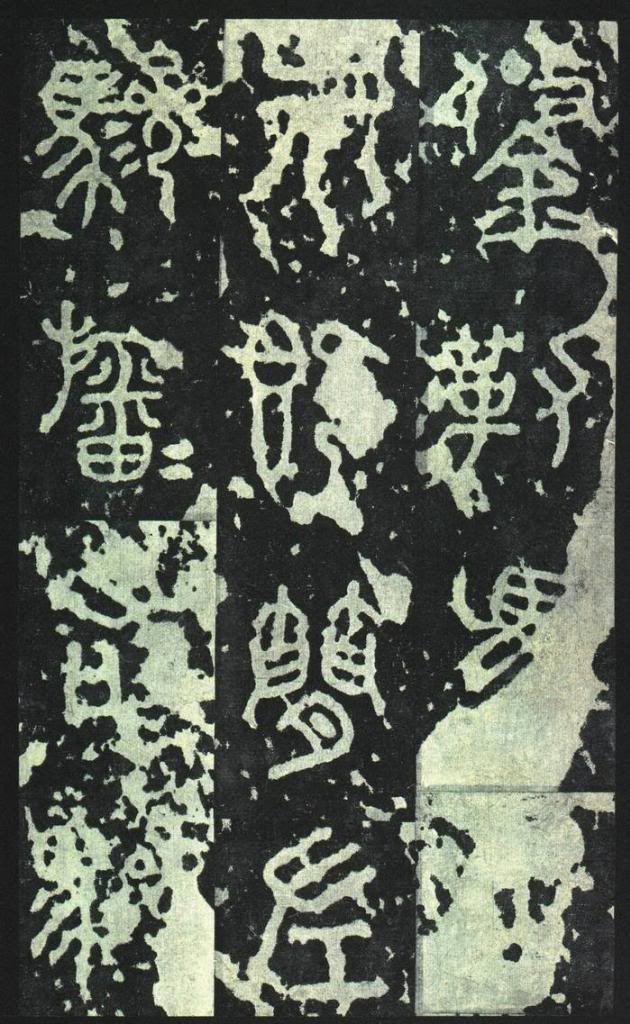

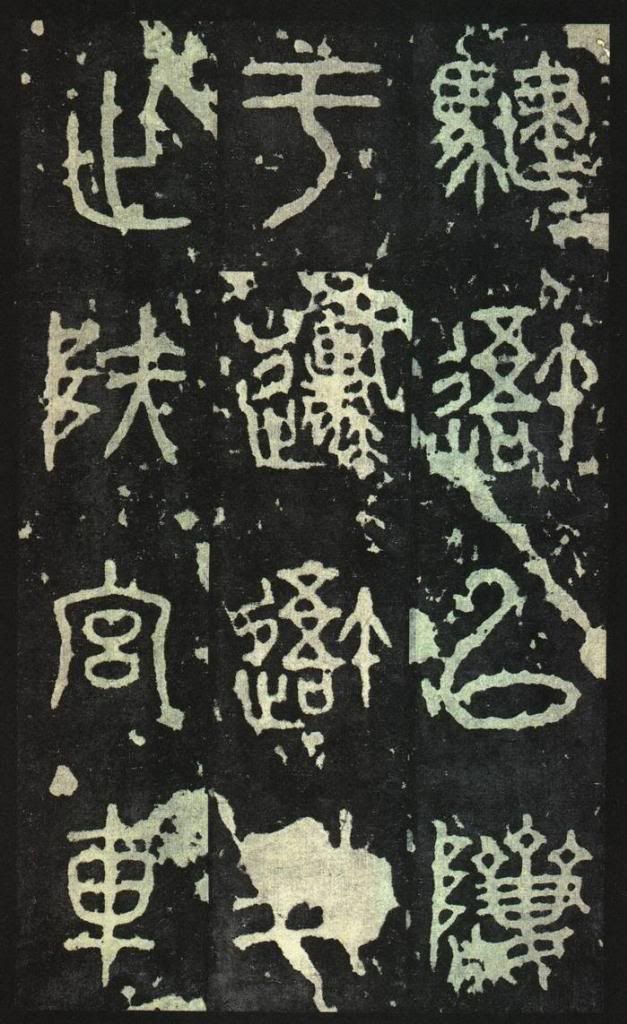

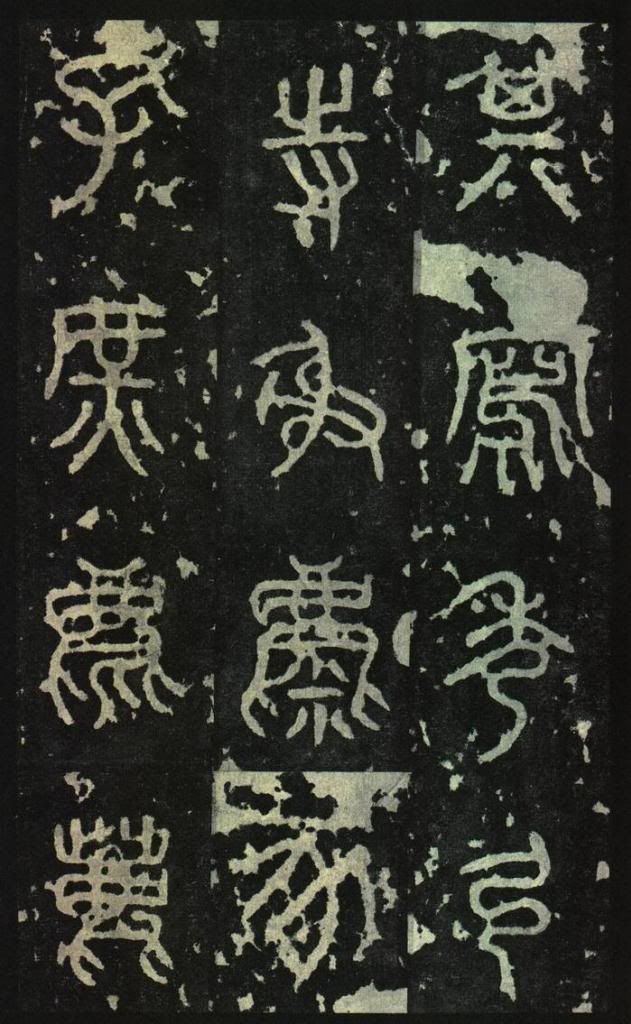

唐太宗时代,陈仓(现在的陕西宝鸡市凤翔县)的农民发现了十个石墩子,上面都刻着古文字,它们就是流传至今的石鼓。消息一传出马上惊动了当代文人,最后解读出上面的刻文出自秦始皇统一中国前后,乃十首四言诗,记述了他狩猎的盛况。故唐人称为它们为“猎碣”,这十个碣石依其自身文字不同分别称为“乍原、而师、马荐、吾水、吴人、吾车、汧沔、田车、銮车、霝雨”;而其字体则上乘西周金文,下启秦代小篆,入目风骨嶙峋,且又楚楚有致,内涵强悍王霸之气。今人称这种文体为大篆。 这十个石鼓自唐代被发现后,至今也算是饱经悲欢离合:刚被发现时,没受到政府的足够重视,一直暴露野外。逼得大文人韩愈写了一首《石鼓歌》以获得朝野舆论支持,这才收藏进孔庙,可这时“乍原”丢了,只剩下九个。看,当时韩愈的《石鼓歌》是这样写的: 《石鼓歌》韩愈 张生手持石鼓文,劝我试作石鼓歌。少陵无人谪仙死,才薄将奈石鼓何。 如今再读这首《石鼓歌》,不禁得感谢韩大人慧眼视国宝,给后人又多留下了一缕中华民族的辉煌。 大家都知道,宋代玩物丧志的皇帝是宋徽宗,好诗词音乐,写瘦金体,实际上也是他老爸的遗传。他老爸是宋仁宗,好收藏古物,读了韩愈的《石鼓歌》,竟对石鼓朝思暮想起来,那时十个石鼓都丢了。于是下令寻找,经过举国动员,竟然一下子找回了九个,只有“乍原”在唐代就丢了。他一见到这九个石鼓爱不释手,每天对坐在地上抚叹不已。于是又下令找“乍原”,谁知功夫不负有心人,最后也找到了,但已经被人当磨刀石用了多年,上半部分都磨去了,只剩下部的四行字。传到了宋徽宗,他更喜爱了,还命人在阴文和缺欠处镶嵌了黄金,谁知埋下了祸根:“靖康之变”时,宋徽宗和他儿子宋钦宗被金兵俘虏,十个石鼓因为上面有金子,他们以为整个都是金的,也一并抢走。后发现原来只有一层金,干脆把金子剥下来,石鼓扔了。 在后来的岁月里,它们被找到,又被丢,直到日寇侵略中国时,蒋介石把国宝南迁,也没忘了他们。最后往台湾逃时,其它宝物太多了,而石鼓又实在太重了,一个就有一吨多重,只好丢下了。现在这十个石鼓藏在北京故宫博物馆,成了真正的国之“重”器。 经过这么一番折腾,不难想象,上面的字损坏得越来越多了。现在再做拓本,比以前的字要少多了。最著名的存世拓本,是明代大收藏家安国的十种石鼓文拓本,他因此自称自己的书房为“十鼓斋”。其中最好的是北宋所拓三本,按军兵三阵给分别命名为《先锋》、《中权》、《后劲》来珍藏,是世界上保存字数最多、最好的石鼓文拓本,可惜现都在日本,藏于东京三井纪念美术馆。北京故宫博物院藏有明代拓本,也非常珍贵。 这篇小文的附图是《后劲》拓本:

|