《秋兴八首补注》其三

其二

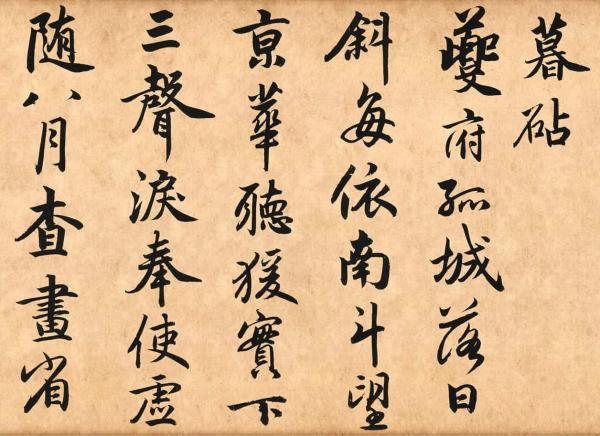

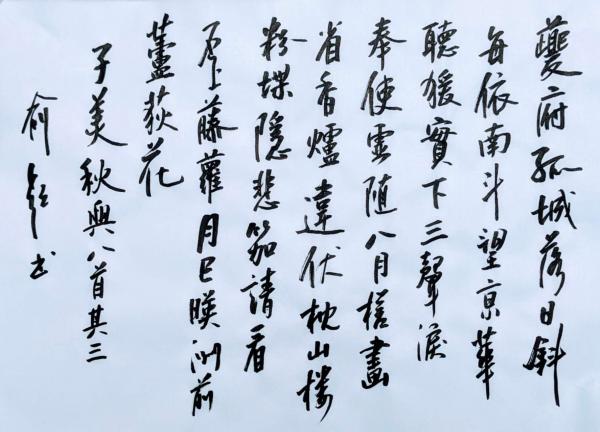

夔府孤城落日斜,每依南斗望京華。

聽猿實下三聲淚,奉使虛隨八月槎。

畫省香爐違伏枕,山樓粉堞隱悲笳。

請看石上藤蘿月,已映洲前蘆荻花。

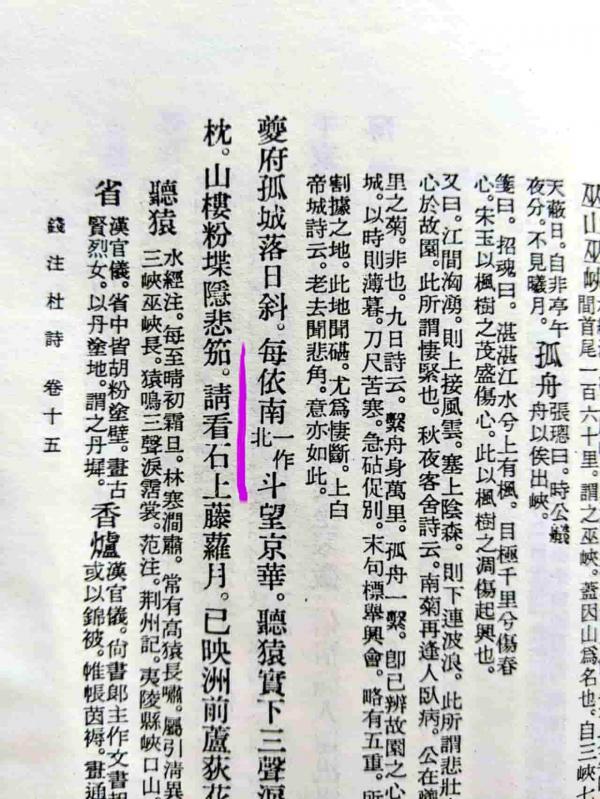

《秋兴八首》文本争议最大处,出现在此诗之首联:“夔府孤城落日斜,每依南斗望京華。”中“南斗”和“北斗”的考辩之争。因民国以后一些有影响的诗评家多数主张“北斗”说,目前现代汉语通行文本都采用“每依北斗望京華”。笔者在此选用的《钱注杜诗》本中,在“每依南斗望京华”之“南”字下注明“一作北”,钱谦益在晚明官至礼部尚书,为当时文坛领袖。笔者认为相比其他民间学者,他有阅读官藏文本的资源,他在注解此诗时,以“南”字为正文,以“北”字作参考。钱氏此举明确其对文本之态度,即以‘南’为正文,同时认可‘北’本的存在,但遗憾《钱注杜诗》并未就此作进一步阐释。

主张“北斗”为原文的论据大致汇总于三部分,主要倡导者是笔者尊敬的叶嘉莹先生,先生认为在子美诗歌中多次使用“北斗”,而“南斗”只出现过一首,即《上后园山脚》之“星高南斗落,天热北风寒。”诗人作诗选字灵感大致以常用字优先,第二便是地理和情感一致,夔州望北便是长安方向,而北斗七星亦在北面,这符合后一句“望京華”。第三便是“人之常情”,《秋兴八首》完成于秋冬季节,而夔州四面山峦叠嶂,远望星际先入眼帘的便是“北斗”,而南斗六星仅夏季地平高度约30°,冬季几乎隐沫,与“落日斜”不配。先生以上论断几乎说服当下学界成为主流。

主张“南斗”为原文者,其实是非主流且论据均在古代史料。首先明代学者王士贞胞弟王士懋藏有宋代早期刻本《新刊校定集注杜诗》,现藏台北故宫博物院。其次便是笔者上文提到的上博藏元代赵孟頫书《秋兴八首》卷亦是“南斗”,此两证据重要在于更接近唐朝。同时《钱注杜诗》出自钱谦益之手,无疑是有力证据。至于历代书家墨迹中,傅山写过“南”字,祝允明、徐渭和王铎等写过“北”字,也只能证明“南斗”与“北斗”这两种版本均同时流行过。

今重庆奉节为唐代夔州所在地,当地有城大南门被后世改作“依斗门”,以纪念诗圣创作《秋兴八首》,笔者网上查阅结果为“依斗门”虽已因建长江大坝而改建,但改名起于明清,这南门改作“依斗门”与“南斗”未有直接关系不应成为在此证据。须知杜子美是“语不惊人死不休”之严谨的七律大师,而《秋兴八首》是七律中之神品。以下笔者学问有限,尽量汇集唐韵以格律对“南斗”与“北斗”展开讨论,若其中一个明显不对格律,便可判明其不是原始文本。

标准七言律诗以偶数句通常押韵,而第一句可压可不压,这里亦有一个“方便法门”,即某些偏离需通过在同一句内“自救”或下一句“相救”进行特定的补偿来维持和谐,此谓“拗”与“拗救”。《秋兴八首其二》属于“仄起入韵式”,第一句“夔府孤城落日斜”中“斜”念xia平声,即“平平仄仄仄平平”。若是“每依南斗望京華”,即“仄平平仄仄平平”。第一字“仄”以“七言第一字平仄不论原则”判明合理偏离,第三字“南”再由仄变平,则生“负负得正”效果,反而得救。此处为本句“自救”避免“孤平”,符合格律。而若以“每依北斗望京華”中“華”念平声,即“仄平仄仄仄平平”,唯有第一字和上文一样为合理偏离外,其他六字完全匹配。需指出的是,叶嘉莹先生精通格律,她主张“每依北斗望京華”之同时,亦没有说过“南斗”不符格律,可见在格律判断上“南斗”与“北斗”不存在疑问。

笔者觉得仅以诗人角度讨论“南斗”与“北斗”用词恐格局见小,它们源出于古代星占学。汉代道教思想形成系统后,文人将天文星象融入于文章已不在少数,如《大人赋》《嘉遁赋》《应嘉赋》等,初唐杨炯《浑天赋》曰:南斗主寿禄,东壁主文章”,明确指出南斗与寿命和官职俸禄相关。《星经》曰:“南斗六星,是主天子寿命,亦主宰相爵禄之位”。子美为饱学儒者,道门之“南斗六司主生,北斗七元主死”阴阳宇宙观远比今人了然于胸,当子美羁身孤城,面对斜晖遥望京华,其内心愁绪自不待言,然此愁,更多对生命飘零,时运不济之感慨,对家国凋敝,故园难归之忧虑。其所期者生命之绵延故土之回归,家国之复兴而非归于寂灭。其次“望京華”中望者乃生机,凡一切生命之美好皆望其绵延。今人解读杜诗不能只局限于其思国思君,子美亦渴望回到洛阳杜家祖籍,“京華”有长安一面亦有家园一面,如《闻官军收河南河北》名篇中,子美由悲转喜即兴赋诗时真情流露:“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”洛阳之于子美,岂非最思归去之所?

苟论“南斗”与“北斗”孰是子美原文,以《新刊校定集注杜诗》,《钱注杜诗》,子昂书《秋兴八首》,和笔者上述之论断,虽笔者敬仰叶嘉莹先生之卓识,然揆诸实证“南斗”更接近原始文本。

本诗頷联“奉使”为引典,《汉书 李广书苏建传》记有李陵与苏武在匈奴境内的一次相遇,并在信中以“丁年奉使,皓首而归。”赞扬其忠汉铁骨,西汉苏武奉朝命出使匈奴近二十年,历经磨难,坚守气节终于白发苍苍回归汉地。而子美官爵远不如苏武,却滞留他乡不能归京。“八月槎”在《钱注杜诗》写成“八月差”,为明显校印错误,“八月槎”出典于两晋民间传说,相传古代每逢八月,海边会出现通向天界仙境之一叶木筏,有人乘筏而去,此处表明诗人渴望乘舟离开现实处境之心愿。颈联对仗精致无比,“ 畫省香爐違伏枕”原意与现代通行解释有出入,现代释文以“诗人回忆长安为官生活而入夜难眠”作肤浅推论,若理清唐代吏制与子美为官履历,不难理解子美言于当下而非过去。唐设三省制,尚书省,中书省,门下省分工明确,制约相权。赵宋以“二府三司”平铺,分散相权而集重皇权。汉代以来尚书省四壁画有古代英烈肖像,故将尚书省别称“画省”。杜子美初入长安追随玄宗在集贤院听候而未入仕,安史之乱后追随肃宗在凤翔授予“左拾遗”,拾遗者检查政令文书中错误遗漏而告之职。收复长安后子美随驾入京不久后贬官离京,而“左拾遗”隶属门下省,和“画省”无关。子美入蜀后受节度使严武关照,代宗上位后严武推举子美为节度幕僚兼检校工部员外郎,后人称为“杜工部”,工部隶属“画省”,而子美任职于成都未曾再去过长安。

“香爐”为汉官礼仪,《钱注杜诗》注有:尚书郎主作文书起草,昼夜直更于建礼门内,有侍女台给棉被,帷帐茵褥,执香炉烧熏等。“違”作“圍”异体字。“伏枕”被现代注释为因多病来淹饰被贬,其实子美确实病痛缠身。“伏枕”出典于《诗经 陈风》“寤寐无为,辗转伏枕。”即心中有思念而不得入睡,天宝年间子美在长安患疟疾,诗有《病后过王倚饮赠歌》:“王生怪我颜色恶,答云伏枕艰难遍”,乏力失眠为疟疾之典型症状,子美疟疾康复后却在蜀中又患上严重失眠,这在夔州其他诗文可寻。“山樓”是西阁,为子美夔州居住地。“悲笳”是悲凉之笳声,笳为胡笳。曹丕著《与朝歌令吴质书》有:清风夜起,悲笳微吟。子美思念离蜀回乡,而现实是他只能在夔州听凄凉的胡笳曲,在如此悲哀心情下,尾联以轻快视觉将诗人由梦幻拉回现实,皎洁月光照亮小州旁的芦荻,而芦荻却在秋风下瑟瑟发抖,刘禹锡在其怀古诗有“今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋。”

< 待 续 >