武侠文学代表民族文学 ——论以金庸为代表的武侠文学之民族性(下)

武侠文学代表民族文学

——论以金庸为代表的武侠文学之民族性(下)

冯知明

内容提要:中国的武侠文学能够成为民族文学的代表,既是由其历史发展过程的必然性所决定,也是由其自身文学特点如通俗性和包容性以及现实意义的客观要求所决定的。

关键词:武侠文学 民族文学

三、武侠文学的通俗性及大众意义

1、武侠文学的通俗性

从正统文学的观点看,武侠文学是一种不入流的文学现象。但这种观点,实际上是出于对近代小说社会功能的某些误解。黑格尔曾经指出,小说是近代市民社会及市民阶层的产物。中国的传统小说,一向具有两种类型。一种可以称之为雅文,产生并流行于士大夫及社会上层阶级中。一种是俗文,这种俗文,无论是唐代敦煌的变文,宋代的话本和元明以后的章回小说,都的确与中古城市市民的宗教、文化、精神生活具有深刻的关系。

《汉书·艺文志》谓:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语道听途说者之所造也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子弗为也’然亦弗灭也。”这是关于中国小说起源常被引证的一段经典论述。我们可以从中注意到,在这里,一方面指出了小说的起源的通俗性——来自市井闾巷的街谈巷语、道听途说。这正是小说作为通俗文学的起源。但另一方面,这里又指出,这种俗文虽不足以见重于君子(“君子弗为也”),但耐人寻味的是最后一点:小说俗固俗,但“必有可观者焉”,所以“亦弗灭也”。〔18〕

武侠文学恰恰也具有上述的两点特征。一方面,由于它的通俗性,似乎只能栖身于街谈巷语、道听途说之流,而一向不见容于文学正统的殿堂。但另一方面,我们却不能不注意到它何以也“有其可观者”。因而不但“弗能灭也”,而且竟拥有那么多读者。

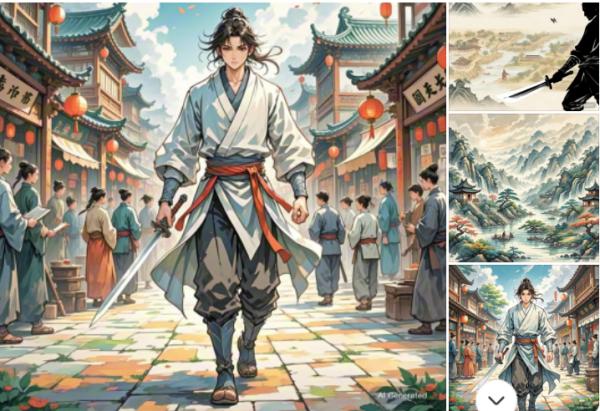

在武侠文学的发展历程中,侠客已有文学之传统,文学便有侠客之怀抱,不拘小说诗词,无论歌曲舞蹈,皆有以“侠”为题材,或者以“侠”为点缀的佳作。曹植的《白马篇》描述幽并游侠儿的英姿,写游侠儿在抵御外侮中的表现;李白有《侠客行》咏战国时的侯嬴和朱亥;近代名家张恨水写《啼笑因缘》,出版商明确指出若要大众喜欢,须加入几个侠客,因此张恨水特意加入了天桥的武师关寿峰、关秀姑父女。

纵观各类文学样式,能够成为当时文学代表,成为经典的莫不是最通俗的。唐诗宋词如今等比较阳春白雪的文学,在当时社会中是广为传唱的歌词。著名的文人作好新词后,很快即有人传抄至青楼歌苑中,供歌女们演唱,或者交给家里蓄养的乐妓,供家宴上“聊佐清欢”,有些像现在的流行歌曲。像柳永这样科场不得意的文人,甚至要靠为歌女填词谋生。真正流传到现在的是当时流行歌曲中最经典的罢了。其他如四大名著就更不用说了。小说的来源本来就是话本,如果没有高度的通俗性,如何能流传至今?通俗并不等于庸俗。谁敢说鲁迅的东西不够通俗?在当时五四新文化运动中,在语言习惯大变革的环境里,那些半文半白、今日看来语法似不通的文章不是最流行的通俗作品么?

2、武侠文学的大众意义

与传统武侠文学相比,20世纪中叶兴起的当代新武侠文学,显然具有更强的市民意识及商业性特征。这两点,都是由于20世纪小说社会功能的转变。19世纪末至20世纪初,近代类型的工商业城市在中国初次兴起。在这些近代城市中,出现了一种前所未有的新型传播工具——新闻报纸及刊物。近现代中国小说的空前繁荣,实际上也是这种新的传播媒介的一项产物。我们可以注意到,晚清小说名家如林琴南、李伯元、吴沃尧、曾朴的作品,最初都是在当时的报刊上发表的。而20世纪以来的各类武侠文学,如平江不肖生,还珠楼主、古龙、诸葛青云的作品,以至当代的金庸、梁羽生的作品,在成书之前都是以连载形式首先刊布在京、津、沪、港等通商巨埠的报刊上的。

报纸连载新武侠文学,是为了吸引市民读者。这种商业性的市场需要,势必强迫小说作者在写作中满足它。因之,他们在思想观念上必须符合市民的心理。在趣味和格调上,必须迁就市民的审美习惯。在价值观上,必须适应市民的评价尺度。而在情节上,又必须不断地推波助澜、出奇制胜、花样翻新,以便吊住市民的胃口。

但是事情也还有另一方面。在20世纪的中国小说类群中,新武侠文学显然是最富于传统精神和情趣的小说。传统文化太古老了,古老得有些让新生代的年轻人望而生畏,有没有一个文学的中介把这些古老深奥的文化通俗化,深入到大众中来?就好比《红楼梦》里如果只有诗词,那么一定不会得到如此多的国人喜爱,只有在里面把传统文化的各种形式和小说结合起来,同时也让别的文学样式得到了全新的鲜活的生命力。

这一点科幻小说做不到,推理和言情小说做不好,历史小说或许可以,但是狭窄的阅读层面和被专业过于拘束的创作模式,在这方面也差一些。最好的媒介只有武侠文学。诗词歌赋,谈禅论道,武侠文学可以别开生面地引入进来;琴棋书画,乃至古戏俚曲等等中华传统文化的因素,都可以自然而然融入武侠文学之中。其中字里行间出现的唐诗宋词,杏花烟雨江南,冀北西风瘦马的意境,所表现出来的都是中国的传统文化,而并非仅止武侠。

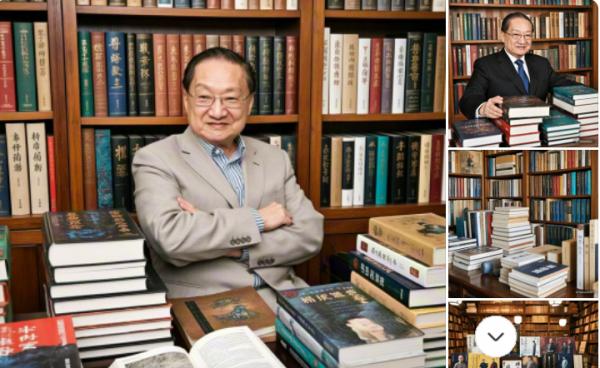

特别是金庸这位对中国传统文化浸淫甚深的作家,在他的作品里,我们处处可以体会到它带有浓烈的中国传统味道。譬如它的主题,往往围绕着尊师重道、杀身成仁、舍身赴义、忠孝节义、急人之难解人之危、理之所在、身不由己等传统价值观念去设计情节。通过书中的悬念引人去追索,当人面临忠与孝、情与义的尖锐矛盾时,他究竟如何抉择与弃取?书中的思想意识,常常渗透着中国哲学的特质,如儒家的忠君、爱国、求仁、尚义的进取精神,同时又往往伴随着道家以退为进、佛家无我无相的境界。道、释两家在新武侠文学中,往往以奇人异士的面目出现,其武功修为、人品层次甚至往往高于主人公本身。在金庸的小说中,武功原理的发挥,又往往借助于中国的儒、禅、道哲学而施展,甚至几首唐诗,也可以发展为一套精妙的剑术。

成功的新武侠文学中的“武功”描写,往往也具有深邃的民族文学底蕴。新武侠文学里的搏斗场面,绝不是为打而打,为斗而斗,以嗜血为快乐,以杀人为目的。相反,斗的目的是“求仁”,是为了救世度人。早就在几千年前,《诗经》中的战争史诗,就表现出这样的特点:不注重直接具体描写战斗场面,而是集中表现军威声势。如《小雅·采芑》写大臣方叔伐荆蛮之事,突出写方叔所率队伍车马之威,军容之盛,号令严明,赏罚有信。他雄才大略,指挥若定,曾北伐猃狁扬威,荆蛮因此闻风丧胆,皆来请服。〔19〕《诗经》战争诗中强调道德感化和军事力量的震慑,不具体写战场的厮杀、格斗,是我国古代崇德尚义,注重文德教化,使敌人不战而服的政治理想的体现,表现出与世界其他民族古代战争史诗不同的风范。在《左传》等体现儒家思想的史书中,也有诸多类似的描写。时隔几千年,能够读懂《诗经》,体会这种理想的人是极少数,读武侠的人却遍及全世界,但是这种“求仁”、不为杀而战的精神同样在新武侠中表现了出来,并潜移默化到武侠读者的思想中去。

一种优秀的民族文学应该是能最大程度、最充分地对民族的优秀文化传统加以继承的文学。只有民族的,才是世界的。一种真正的民族文学不是一朝一夕的兴盛,而是需要时间来检验,是能在中华血脉中代代相传改进的。在历史的长河中,许多文学样式在波涛的浮浮沉沉中,或是戛然而止消失不再,或是虽然仍然存在,却影响渐小,逐渐淡出文化视野与舞台。而武侠却充分利用武艺和武德展现了民族精神中积极向上的一面,使文化色彩充溢于字里行间,雅俗共赏,实现了对民族文化传统的传承和发展。

四、武侠文学的开放吸纳性以及辐射性

在我国古典小说中,“武侠”是与“言情”“神话”鼎足而三的一类,并伴随中华文化千年的发展。《太史公自序》中对游侠风范大加赞赏:“救人于厄,振人不赡,仁者有乎;不既信,不倍言,义者有取焉。”〔20〕奠定了古之侠者的传统形象。在文学家略带理想性的笔墨下,塑造了一批“布衣之侠”形象。这一类侠客,很大程度上带有文学家理想化的人格特征,然而却与当时世俗中“豪暴之徒”加以区别,为后来武侠文学的创作起到了导向作用。从东汉到明清这段漫长的历史中,武侠文学不断吸收民间传说、志怪小说、传统武术、言情、公案等元素,极大地丰富其内容与形式,并形成独特的风格,在文坛上公开占有一席之地。

武侠文学本是一盘地道且原汁原味的中国菜,在煎炒蒸煮剁椒油淋的烹制中加入了来自他方新的创意与食材,吃的人越多,口味的分化就越细致,于是花样也就力陈翻新更加多变。在这个过程中,武侠文学展示了惊人的开放吸纳性。

古希腊罗马文学最负盛名的便是它的英雄史诗,雄浑博大气势非凡,充满了惊人的想象力与对武技人力的充分肯定。《伊里亚特》里通篇辉煌的冷兵器战争,极富先知性地奠定了战争这一文学最喜欢描述的经典题材之一。肉搏毫无疑问是当时人解决战斗最直接也自认为最光荣公平的方式,武侠文学里也不乏各种规模不一的大小战争,从文斗到武斗,从刀枪剑戟到飞针金镖暗器甚至灵光内力剑气,地点也纷呈多彩,不拘庙堂江湖青楼赌坊山头街巷。武道的精魂在各式战斗中飞扬,人们的想象力在神乎其技的比拼中发挥至极限,人类的身体潜力也在肉搏中被想象力运用到极致。其实自新文化运动开始,西学渐进,武侠文学家们就不再满足于旧武侠文学单调、程式化一板一眼的武功描写,开始着重于在武中融入舞的概念,绘声绘影于白描中泼墨而起,大大增加了比斗的艺术性观赏性与娱乐性。

武侠故事从早期旧派小说开始,主角多要经历一番刀光剑影铁马金戈,于是家破人亡之后流落江湖,遇异人钻山洞拣宝藏学秘籍,间或谈几场小恋爱,最后宝器一挥消灭仇人扬眉吐气成为武林终极大侠,如果忽略掉武打江湖这些武侠文学的明显特征,完全可以将之和欧美类型文学中的各种奇遇记、历险记等小说并提。

各国的民族文学总是相通的,与武侠文学中的爱恨情仇,家国恩怨异曲同工的是,荷马史诗《伊利亚特》的主题就是写的主角阿基琉斯因仇恨而起的冲冠一怒,正如史诗第一卷第一句所说的那样:阿基琉斯的愤怒是我的主题。因愤怒与仇恨所起的战争不仅席卷了凡人的生命,连天上众神也深陷泥潭无法自拔。一部小说里可以包含众多的要素,但是最流行最受欢迎的要素往往就是共同的那些。

金庸的十五部小说各不相同,同样我们也能够从其小说中看到学习其他文学样式的成果。比如他笔下那堪称惊世奇才的武林天骄金毛狮王谢逊,一生悲惨凄绝被仇恨的火焰不断吞噬,悲愤怨毒半疯癫的复仇经历,就与美国小说名著《无比敌》里捕鲸船的船长亚海勃找大白鲸无比敌复仇的执念可以一比。《三剑楼随笔》中金庸自己也两次谈到了《无比敌》,“为什么说谢逊是从《无比敌》来呢?金庸介绍这本书的内容说:“故事是说一个捕鲸船的船长亚海勃找大白鲸无比敌复仇的经过,他曾被这头白鲸弄得遍体鳞伤,还失去了一条腿,因此他如痴如狂的追踪这头山一般的白色鲸鱼,他这种疯狂的复仇欲望传染给了全船的水手,终于造成了一个大悲剧……这正是谢逊和成昆的故事。”〔21〕但是金庸所吸取的,并不是《无比敌》的故事,而是使这个故事感动人的感情。金庸指出,这本小说反映它的作者的环境与心理状态:“曼尔维(作者)由于接连的失望与挫折,对于社会与周围的人怀着一种愤激之情。”这种愤激之情、“极度愤慨与拼命以赴的精神”,给予《无比敌》磅礴的生命力,而金庸就偷取了这一点火种,点了谢逊的灵魂。”〔22〕谢逊的灵感虽然来自《无比敌》,但经过金庸巧手创造后却有着浓厚的中国韵味。甚至连结局都有着极大的不同,隐隐也透露了两种文化植下的烙印。《无比敌》里故事最终船长亚海勃与大白鲸决战,捕鲸船被掀覆,船长与全体水手葬身海底,所有人都同归于尽。在强大的命运前似乎谁也不是胜利者。虽然亚海勃那种接近于疯狂对命运的强烈反叛因这个结局给读者刺去了惊艳一枪,但金庸却显然更赞同中国文化里的“恕”字,“谢逊指着成昆说:“成昆,你杀我全家,我今日毁你双目,废去了你的武功,以此相报。师父,我一身武功是你所授,今日我自行尽数毁了,还了给你。从此你和我无恩无怨,你永远瞧不见我,我也永远瞧不见你。”谢逊终被爱心与佛法感动,忏悔了自己的罪孽,放过了成昆,也在对仇恨的宽恕中获得了自己的重生与心灵的平静。

提到经典又能称得上悲剧的武侠人物,金庸笔下不得不谈到的还有一个,就是“南慕容,北萧峰”里的萧峰。他一直在挣扎着反抗命运强加给他的东西,却在挣扎中一步一步离既定的命运越来越接近。这与古希腊索福克勒斯所写的悲剧《俄狄浦斯王》中俄狄浦斯杀父娶母的乱伦悲剧有异曲同工之效。俄狄浦斯本是一个正直、诚实、勇敢的人,却在命运的作弄下违反自己的本意,不自觉地做出了杀亲乱伦的丑恶事件来一样,他们都戴着命运的镣铐起舞,未来却无法预测无法摆脱,至死方休。

而从古龙的《楚留香传奇》和《陆小凤》中,我们又依稀找到了阿拉伯神话中的影子,女骗子的计中计行骗生涯,船王辛巴达的七次辉煌航海记录等等,是如此相似。

正是因为武侠文学的吸纳性,才能有它的辐射性。在影音占据主导地位的买方市场,武侠亦不再只局限于油墨书香的方寸之地,电视电影电脑的迅猛兴起,各种武侠电视剧电影游戏的问世,使得武侠文学迅速向外辐射延展。金庸经典的一再重拍各种版本的PK较量如火如荼,《卧虎藏龙》在奥斯卡和国际影展上获奖,《仙剑奇侠传》《天龙八部》等网络游戏的风靡无不印证了这一点。动漫方面也有香港版本制作的精美《神雕侠侣》,央视近年来最走红的古装情景剧《武林外传》就是以江湖为背景,客栈为主题展现各类小人物的嬉笑怒骂,其中虽不乏反讽隐喻,却也足以证明武侠这种形式的深入人心。

武侠文学就像西方中世纪的骑士文学,有着它神幻浪漫之处,也有着它自定的套路规程,当然也有着不断吸纳融解的天性。你可以责备它的某些脱离现实之处,却不能否认它的独特生命力亦来源于一些本民族的闪光璀璨的东西。在越来越趋多元化的今日,武侠文学要寻求发展,除了继续挖掘本民族文化的古典精髓,也需要不断开放接受来自他方的新颖元素。同时也必将在开放吸收与吐纳辐射的循环中继续获得自身挥洒的更大空间。

五、武侠文学代表的国民性以及对当代的警醒、教育和引导意义

1、中华民族的国民性与侠义精神的交融

国民性,即一个国家的人民由于生存的自然环境所决定的生产方式,从而形成了与之相适应的社会心理、社会意识,由此产生出自己稳定的、独特的社会经济、政治结构形态。这种结构形态反过来又使国民的社会心理、社会意识定型化,形成牢固的社会风俗、习惯传统。两者交错影响,经历历史积淀,就形成为国民性。国民性包含国民的政治意识、自我意识、价值观念、社会交往准则、最普遍的个性素质、心理特征等。国民性是一个国家民族最主要的内在特征。每个国家的民族特性,都有其长处和短处,它对社会经济、文化、政治的发展,产生重大影响。

中国是世界上唯一一个主体文化绵延完整的国家,几千年的积淀使中国的国民性十分复杂。林语堂在《中国人的国民性》一文中认为,中国人的优点在于俭朴,爱自然,勤俭,幽默,而弱点在于忍耐性,散漫性及狡猾性。“这些都是一种特殊文化及特殊环境的结果,含忍是由家庭制度而来,散漫放逸是由于人权没有保障,而老猾敷衍是由于道家思想。”〔23〕复杂的社会环境造成“明哲保身,淡漠国事”的处世教条。

然而与林语堂的这种“哀其不幸,怒其不争”的批判相辅相生的,却是国民对于传统文化中的英雄与侠义精神的肯定。无论是唐传奇还是宋话本,活跃于民间的深受老百姓喜爱的剧目中,总是能够看到“侠”的身影,在国民眼中,“侠”是重义轻生,舍己为人的代名词,是一种理想化的人格。尤其在中华民族乱世多于治世的历史上,侠义精神更是社会中公道与良心的代表。明人陈子龙说过:“人心平,雷不鸣;吏得职,侠不出。”〔24〕正说明了强暴与不公的产生,使平民百姓期待游侠的产生,成为赖以生存的社会力量。

2、武侠文学所代表的国民性

梁启超提出了“小说改造人心,人心改造政治”的观点,在《论小说与群治之关系》中,提出了“今日欲改良群治,必自小说界革命始,欲新民,必自新小说始”[25]的口号,揭示了小说在国民性改造中的重要地位。小说虽然走的是低端路线,但它具有“浅而易解”“乐而多趣”的艺术特点,容易被广大的国民所接受,能够在故事中潜移默化地升高国民的思想境界,故此被梁启超称为“小说界革命”。

在传统文学中,武侠类或涉及侠义内容的文学通常是以小说或类似小说的形式流行于广大百姓之间的。在《清代笔记小说类编·武侠卷》的前言中认为“在我国古典小说中,‘武侠’ 是与‘ 言情’ 、‘ 神魔’鼎足而三的重要一类。”〔26〕

而与其他作品中相比较,武侠中的人物多为贩夫走卒,贴近民间,反映的是普通百姓的生活,与一些精英文学走在截然不同的道路上,能够更真实更深层地反映中国最广大阶层的最普遍的个性素质、心理特征,这也是受其受众广大的特点影响的。

在近代的历史形势下,由于西方文化的传入,社会意识形态产生了巨大的变化,从而也相应地反映在武侠文学中。陈平原说:“在介绍及表现中国文化这一点上,武侠文学自有其长处。”〔27〕中国文化于此时的变化,以及相应的国民性的变化,都淋漓尽致地反映在了这一时期逐渐形成的“江湖”体系中,“在江湖世界中,人类社会错综复杂的政治军事经济斗争,一律被简化为正邪善恶之争,斗争形势也被还原为最原始的生死搏斗。”这就好比是成人的童话,“用侠客纵横的江湖世界,来取代朝廷管辖的官府世界,这使得武侠文学中不能不带虚拟的色彩。”但是这种虚拟的色彩又是现实社会的倒影,充分体现着武侠文学创作的当时当代的政治意识、自我意识、价值观念、社会交往准则等,是时代的镜像。如金庸《笑傲江湖》与《鹿鼎记》就影射着“文革”中的“个人崇拜”与“大革文化命”情境下各种人物的心态,具有当时国民性的代表意义。

由此可见,武侠文学随着时代的推进,其代表的国民性以及表现国民性的形势也在发生着变化。从单纯的讴歌侠义精神到夹杂着对社会心理、社会意识的批判讽刺。正是因为现实的不如人意,“追求不受枉法束缚的法外世界,化外世界,此乃重建中国人古老的‘桃源梦’;而欣赏侠客的浪迹天涯独掌正义,则体现了中国人潜在而强烈的自由、平等要求以及追求精神超越的愿望。”〔28〕亦即在“予一人”的专制僵化的体系束缚下和宗族式的道德标准压抑下,渴求自由解放的精神在武侠文学批判人格与社会意识局限的同时,逐渐彰显出来。

武侠文学以关注人性为第一要义,这是其国民性的根本体现。金庸在《笑傲江湖》的后记中说“我写武侠文学是想写人性,就像大多数小说一样。”在《多情剑客无情剑》的代序中,古龙说“只有‘人性’才是小说中不可缺少的”。在同类作品中也可以看出当时大多数武侠文学家们在作品中对于国民性格中较为典型的部分的书写,而不仅仅是在文字与技巧间的提升。而由于人性的渗透与进展,武侠的世界不再仅仅是以往般单纯透明的轻生重义,可以说武侠在人性上的进境,使其社会影响力比以往任何一个时代更多。

国民性中因封闭性而造成的猜疑、自私、圆滑、残忍、懦弱怕事等精神残疾,从严复、梁启超、孙中山到鲁迅、胡适再到柏杨、龙应台,几代人痛心疾首地指责的国民性弱点,在武侠作品中都曾有所批判,但与教条式的当头棒喝相异,武侠文学更注重人物在社会以及自身弱点中的痛苦挣扎,天人交战后,在逆境中的升华,在国民本性中挖掘其公平、正直、忠诚、守信等潜在的优秀品质,使国人在阅读的过程中产生深深的认同感与归属感,敲击在深层的民族文化心理上。

3、武侠文学在新时代的意义

汤哲声在《大陆新武侠的关键在于创新》一文中提出“第三次创新运动是一次‘文化融合’”,并说明“这一批在新时期成长起来的作家,人性追求和个性解放直接影响了他们人生观和文学观的形成,……将自己的观念表现出来,将自认为最有价值的人生‘活法’展现出来”〔29〕这种对于个性解放的追求也正反映着当代国民性的嬗变。

冷成金认为:“文学的发展又是由民族文化运作的方式决定的。”〔30〕现今的中国社会从整体上追求的是一种法制健全的社会形态,公平建立在法制的基础上,然而胡小伟在《侠义、正义与现代化》一文中认为:“一个现代化社会,我们把它只说成一个法治社会是远远不够的,我们道德层次的建设,人文科学用原是走‘社会正义’的,所以并不是每个人看了以后在实行中间如何这么学习,而是要培养这种道义精神。”〔31〕而金庸本人也认为“武侠文学反映的追求个性解放、追求人与人之间的平等和互相帮助等,在当今时代依然有着积极意义。”

这种对于个性解放的追求,正是中华民族在新时代中融合新的外来因素,整合出的具有较强的兼容性的综合文化的代表特征。正如陈平原所说,极大的兼容性是武侠文学的特色。“全球化的视野必然给予我们新的感受。对于‘侠’这个纯中国化的问题,全球化视野将展开怎样的思考?侠的基于历史人性的自由和正义,我们看到,悄悄地便成了更加广泛的和平主义,突破民族界限和体制界限,而对武侠有了更加广泛理解。”

因此,武侠文学因其思想性以及所反映的国民性的变化,在当今社会有其更广泛的时代意义。在“天涯社区”上,有人是这样指责当代中国人的“鼠目寸光,见一点蝇头微利,蜂拥而上,浅尝辄止,小富即安,为争夺公共资源酣斗不止,挖空心思去转移财富而不是创造资源。……犬儒主义盛行,逆来顺受,信仰危机、生存危机笼罩下的中国人,没有大师,没有经典,只有多面人格,只有平庸,阶层分明。……虚伪自私,妄自尊大,随地吐痰扔垃圾,拖沓的生活节奏,损人利己视为能耐。”〔32〕诚然,这种说法可能有些夸大,但不能不说真实地反映了部分国民性,这种复杂的国民性,基于旧的社会价值体系被打破,与新的社会价值体系尚未建立健全的间歇期,要总结起来是非常困难的,但其根源却是源于利益平衡的不安定性,而大陆新武侠的江湖却正是这种基于我国国民性的社会的反映而构造的,郑保纯在《论大陆新武侠的当代性回应》中提出,“他们的江湖,不如说是由强弱不同的公司组成的一个共和国,决定江湖运作行动的,有除暴安良,也有爱国锄奸,但决定性因素却是利益与生存的冲动。所以这种江湖是一种结构性、平衡性很强的江湖……可以权且将之称为由诸多因素混杂并发挥作用的后江湖。”〔33〕

因此在这种趋势下,侠客不再是金庸、古龙、梁羽生笔下那种仅仅是正义的化身,大陆新武侠已经意识到了“侠客不是实现社会公正的工具,而是可以寄托形而上的思考的本体,通过武道的修习与追求,通过江湖上的行侠,可以实现对自由的超越。”〔34〕这也是后江湖时代在中国社会重建价值体系的过程中,众多作家在创作武侠文学中对于社会的反映与思考,更加关注国民中的个体性的发展,更加注重国民的内省,从而探索新的道路,在小说中潜移默化地影响着阅读者的社会价值观,由此,武侠文学以一种理想化的,类似于成人童话的手法,在反映现实的同时,实现着其在此时代对于引导国民性的新的道义之责。

结语:在当代中国文学集体低迷时,当代德国著名的汉学家顾宾先生用很情绪化的语言称我们的当代文学是垃圾,不得不引发我们的反思。“……这个要看中国人﹐因为最看不起中国文化中国文学的不是我们外国人﹐是中国人自己。问题就在中国本身﹐中国人根本不给他们自己的文化和文学什么地位……很多中国当代作家是在按照外国模式写作。如果没有外国文学,也许90%的中国当代文学都不会存在,因为没有东西可以模仿。”〔35〕

我们引入大量西方式的文学观人文观,大量的本土文学作品翻译化,而丢失了中华文化的根本,放在西方价值体系内,被人称为“垃圾”就不足为怪了。今天我们在这里复兴我们的文化、我们的文学式样,建立我们的标准和评价体系,其先锋军,当数中华民族特有的无法复制的武侠文学。

武侠文学赶上中华文化复兴的历史关头,越是民族的,越是世界的。我们要让整个世界都能看到,我们不仅有李小龙、李连杰和成龙,也有金庸、古龙和正在蓬勃发展的新派武侠。

参考文献:

①吴跃农:《新时期邓小平第一个接见的香港同胞为何是金庸?》/《党史纵横》2004年第7期

③金庸:《北国初春有所思》

〔1〕鲁迅:《中国小说史略》/江苏文艺出版社2007年版

〔2〕鲁迅:《中国小说史略》/江苏文艺出版社2007年版

〔3〕杨叛:《回归民族文化》/《今古传奇·武侠版》2008年2月末,总第169期

〔4〕罗立群:《侠士、武士、骑士的文化异同及其文学比较》

〔5〕孔庆东:《中日武侠小说对谈》

http://user.qzone.qq.com//622008504/blog

〔6〕温瑞安:《九疑——应和冯知明武侠文学中九问》/《今古传奇·武侠版》2008年3月下,4月下,总第171期,174期

〔7〕罗立群:《侠士、武士、骑士的文化异同及其文学比较》

〔8〕金庸:《神雕侠侣》/广州出版社2002年版

〔9〕温瑞安:《侠义的根本在神州》

http://news.tom.com/2006-07-20/000N/13633283.html