美泉宫动物园:跨越世纪的生命守护之旅

美泉宫动物园,这座镶嵌在维也纳美泉宫园林中的“生物宝库”,自1752年诞生以来,历经两个多世纪的风雨变迁,完成了从皇室私人消遣场所到全球顶尖动物保护与科研基地的华丽蜕变。它不仅承载着欧洲皇室的历史记忆,更记录了人类对野生动物认知、利用到保护的观念革新,成为全球动物园发展史上的重要里程碑。如今,它依旧以鲜活的姿态,向世界传递着生命平等与生态守护的重要理念。

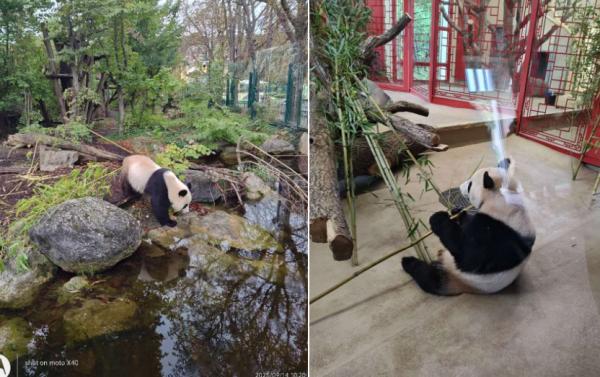

我年轻时喜欢逛动物园,已经许多年没有来过了,这次到维也纳动物园,陪着一群使馆的小朋友过来看看。感到它有两个亮点,一是这座动物园承载两百多的历史,它是著名特蕾莎女皇的丈夫弗朗茨一世修建的,算得上历史悠久的动物园;二是来自中国的大熊猫,它受欢迎的程度让我欣喜而惊讶,熊猫馆设在大门边上,这里一直围满了观者。导游说,今天因为是熊猫的老家来人,它变得非常活跃。我们先去馆内看雌熊猫兰韵,它身躯不大,每天进食要70-100公斤竹子,每天18小时都在进食中,竹子是从法国南部运来的,每月两次,专它设有竹子保鲜室。此刻,兰韵背对观众,旁若无人吃着竹子。与庞大的河马相比,它每天进食量40-100公斤食物;而成年大象每天进食量100-150公斤,大象同样16小时进食中,由此可见,熊猫的进食量是惊人的。兰韵吃竹子表现得十分优雅,吃着竹节,一节节的啃食,将竹叶捋起来用爪捏着进食,完全是人类的模样。吃完之后,它突然葡萄在地,在观者不知它要表达什么时,屁股后拉出几坨乳白色的熊猫屎,惹得来自家乡的人一阵大笑。出内馆来到公熊猫荷风场地上,荷风的表现更令孩子们开心,它快步进入水塘之中,用爪先洗洗脸,再浇浇胸口,边浇边用爪摸一摸,完全是一副洗澡的样子。它不时回望观众,露出一个笑脸的模样,更显得活泼可爱。这对情侣现在是分开居住,只到交配期才会在一起。

一、皇室起源:从私人围场到公众乐园的雏形

美泉宫动物园的诞生,与神圣罗马帝国的皇室需求紧密相连,其早期发展轨迹深刻烙印着贵族阶层的审美与权力象征。

1)创建背景:皇室的“奇珍收藏梦”

1752 年,神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世(Franz I. Stephan)为满足皇室成员对异域生物的好奇,下令在美泉宫西侧的开阔地带修建“皇家动物围场”。彼时的动物园并非为公众服务,而是皇室彰显财富与权力的“私人展厅”——从世界各地搜罗而来的珍稀动物,被安置在巴洛克风格的对称围栏中,成为贵族茶余饭后观赏消遣的“活展品”。这一时期的动物饲养更注重“观赏性”,而非动物福利,围栏设计简单粗糙,仅能满足基本的圈养需求。

2)关键转折:启蒙思想下的“公众开放”

1779 年,约瑟夫二世皇帝(Joseph II.)受启蒙思想影响,提出“知识共享”的理念,下令将美泉宫动物园向普通民众开放。这一决策彻底改变了动物园的职能:它从皇室专属的娱乐场所,转变为向公众普及自然知识、开启民智的“露天课堂”。据史料记载,开放初期的动物园仅收取少量门票,却吸引了大量维也纳市民前来参观——人们第一次近距离看到狮子、大象、猴子等异域动物,不仅满足了好奇心,更在潜移默化中了解到不同物种的生活习性。这一举措也让美泉宫动物园成为世界上最早向公众开放的现代意义动物园之一,为后续全球动物园的发展提供了重要范本。

二、历史趣闻:藏在时光里的“动物故事”

两个多世纪的发展中,美泉宫动物园留下了许多趣味盎然的历史片段,这些故事不仅反映了不同时代的社会风貌,更让这座古老动物园充满人情味。

1)皇帝的“动物早餐会”

18 世纪末至 19 世纪初,美泉宫动物园中心曾建有一座名为“皇帝早餐亭”的巴洛克式建筑。这座亭子四周环绕着小型动物围栏,皇室成员常常在此享用早餐,一边品尝咖啡与点心,一边观赏围栏中嬉戏的猴子、孔雀等动物。据维也纳宫廷档案记载,约瑟夫二世曾多次邀请大臣在此举办“动物主题早餐会”,讨论政务之余,还会对动物的饲养方式提出建议。如今,这座早餐亭虽已改建为游客休息区,但地面镶嵌的古老马赛克图案,仍能依稀看出当年动物围栏的轮廓。

2)第一头长颈鹿引发的“维也纳热潮”

1828 年,埃及总督穆罕默德·阿里帕夏为巩固与奥地利的外交关系,向弗朗茨二世皇帝赠送了一头成年长颈鹿。这是维也纳市民第一次见到这种“脖子比树干还长”的动物,消息传开后,美泉宫动物园瞬间成为全城焦点——每天清晨,动物园门口就排起长队,甚至有市民从周边城市专程赶来,只为一睹长颈鹿的风采。这场“长颈鹿热”还蔓延到了维也纳的时尚与文化领域:裁缝店推出“长颈鹿纹”连衣裙,珠宝商设计“长颈鹿造型”胸针,面包师制作“长颈鹿形状”甜点,甚至街头艺人都开始模仿长颈鹿的姿态表演。据统计,在长颈鹿展出的第一年,美泉宫动物园的游客量较往年增长了3倍,成为当时维也纳最热门的“打卡地”。

3)惊险又滑稽的 “动物逃脱记”

19 世纪中期,由于围栏设计不够完善,美泉宫动物园曾发生过几次有趣的动物逃脱事件。其中最著名的是1864年的“熊越狱”事件:一头成年棕熊凭借锋利的爪子挖开围栏底部的泥土,悄悄溜出了饲养区,一路逛到了美泉宫的花园里。幸运的是,这头熊性格温顺,只是对花园里的玫瑰花感兴趣,并没有攻击路人。最终,饲养员用蜂蜜作为“诱饵”,才将它引回了围栏。这一事件被当时的《维也纳日报》详细报道,甚至配上了卡通插图,成为市民茶余饭后的笑谈。而这次逃脱也促使动物园改进了围栏设计,增加了加固措施,推动了早期动物饲养设施的升级。

三、规模与布局:历史与现代交融的 “生态展区”

如今的美泉宫动物园,在保留历史建筑风貌的基础上,通过科学的展区划分与现代化的设施改造,为动物创造了接近自然的生存环境,也为游客提供了沉浸式的游览体验。

1)园区规模:17公顷的“生物乐园”

美泉宫动物园占地约17公顷,相当于24个标准足球场大小,地处美泉宫园林的核心区域,周边环绕着茂密的森林与清澈的湖泊。园区内不仅有动物展区,还保留了多座18至19 世纪的历史建筑,如前文提到的“皇帝早餐亭”“巴洛克式鸟舍”等,这些建筑与现代化的动物馆舍相得益彰,形成了“历史与自然共生”的独特景观。据动物园官方数据,园区每年接待游客约200万人次,是奥地利最受欢迎的旅游景点之一。

2)动物分类与主题展区

为了让动物生活在适宜的环境中,同时方便游客系统了解不同物种,美泉宫动物园根据动物的地理分布、生活习性,划分了多个主题展区,每个展区都尽可能模拟动物的原生栖息地:

热带雨林馆:馆内恒温恒湿,种植了亚马逊热带雨林特有的棕榈树、旅人蕉等植物,生活着红毛猩猩、金刚鹦鹉、箭毒蛙等物种。游客可以通过玻璃栈道,近距离观察猩猩在树冠间攀爬的场景。

极地世界:分为北极熊展区与企鹅展区。北极熊展区设有大型人工冰面与泳池,模拟北极的寒冷环境;企鹅展区则通过低温控制系统,还原南极的冰雪景观,帝企鹅、巴布亚企鹅等在此群居生活。

非洲草原区:这是园区最大的露天展区,模拟非洲稀树草原的地貌,饲养着非洲象、长颈鹿、斑马、狮子等物种。展区内没有明显的围栏,而是通过地形落差与植被隔离,让动物在开阔的空间里自由活动,游客可以乘坐观光车游览,感受“草原驰骋”的氛围。

大熊猫馆:专为中国大熊猫打造的现代化场馆,也是园区最热门的展区之一(详见第四部分)。

水族馆与爬行动物馆:地下一层为水族馆,展示了从热带珊瑚礁鱼类到深海鲨鱼的多种水生生物;地上一层为爬行动物馆,饲养着鳄鱼、巨蟒、陆龟等物种,馆内通过灯光与温度控制,模拟不同爬行动物的生存环境。

四、珍稀动物与熊猫外交:跨越国界的生命守护

作为全球重要的濒危物种保护基地,美泉宫动物园不仅饲养着众多珍稀动物,更通过国际合作,为物种延续贡献力量。其中,中国大熊猫的入驻,成为中奥两国友谊与动物保护合作的象征。

1)园区内的“珍稀居民”

美泉宫动物园是欧洲参与“濒危物种红色名录”保护项目最多的动物园之一,目前饲养着约 700 种、近 6000 只动物,其中包括多种濒临灭绝的物种:

苏门答腊猩猩:仅分布于印度尼西亚苏门答腊岛,由于栖息地破坏,野外数量不足1.4 万只。美泉宫动物园自 2000 年起参与苏门答腊猩猩的人工繁育项目,已成功繁育12 只幼猩猩,其中部分个体已通过“野化训练”,回归印尼的自然保护区。

西伯利亚虎:全球野外数量仅约500只,属于一级濒危物种。动物园的西伯利亚虎展区设有大型森林模拟环境,通过丰富的植被与活动设施,保证老虎的运动量与心理健康。2018 年,园区成功繁育一对虎宝宝,成为当年欧洲动物园界的重大新闻。

非洲象:由于偷猎与栖息地丧失,非洲象的野外数量在过去 30 年减少了 60%。美泉宫动物园的非洲象群体由6头成年象与3头幼象组成,园区不仅为它们提供开阔的活动空间,还通过“大象行为研究项目”,记录大象的社会结构与交流方式,为野外保护提供数据支持。

考拉:主要分布于澳大利亚,由于森林火灾与栖息地碎片化,野外数量持续下降。美泉宫动物园是欧洲少数拥有考拉的动物园之一,为了让考拉适应维也纳的气候,园区专门从澳大利亚进口桉树,并建立了恒温考拉馆,目前饲养着 4 只考拉,深受游客喜爱。

2)中国大熊猫:中奥友谊的 “毛茸茸使者”

大熊猫作为中国的“国宝”,其国际合作饲养一直是中外友好的重要象征。美泉宫动物园与中国的大熊猫合作,堪称国际动物保护合作的典范。

1.入驻历程:从“远道而来”到“安家落户”

2003 年,为庆祝中奥建交30周年,中国与奥地利签署大熊猫保护研究合作协议,将雄性大熊猫“龙徽”与雌性大熊猫“阳阳”从中国大熊猫保护研究中心送往美泉宫动物园。这是大熊猫首次落户奥地利,消息传出后,维也纳市民反响热烈,动物园专门投资100万欧元,修建了占地 5000 平方米的大熊猫馆——馆内设有竹林、假山、泳池等设施,完全模拟大熊猫的原生栖息地,还配备了专业的饲养员与兽医团队,负责大熊猫的日常照料与健康监测。

2.繁育奇迹:欧洲的“熊猫双胞胎之乡”

“龙徽”与“阳阳”在美泉宫动物园的生活十分惬意,更创造了欧洲大熊猫繁育的奇迹:2007 年,“阳阳”成功产下一对双胞胎“福龙”与“福虎”,这是欧洲首例自然交配、自然产仔并成活的大熊猫双胞胎;2010 年,“阳阳”再次产下双胞胎“福豹”与“福凤”;2016 年,第三对双胞胎“福伴”与“福莱”诞生。截至2024年,“阳阳”共繁育 6 只大熊猫幼崽,其中部分个体已按照合作协议返回中国,参与国内的繁育计划。美泉宫动物园的大熊猫繁育经验,为全球大熊猫保护提供了重要参考——园区通过记录大熊猫的发情周期、孕期护理、幼崽哺育等数据,形成了一套完整的大熊猫繁育技术体系,多次受邀向其他国家的动物园分享经验。

3.保护意义:从“明星动物”到“保护使者”

大熊猫的入驻,不仅让美泉宫动物园的游客量大幅增长,更重要的是推动了公众对濒危物种保护的关注。园区围绕大熊猫开展了一系列科普活动:制作大熊猫保护主题的展板,举办“大熊猫饲养员体验日”,推出大熊猫科普绘本等。许多维也纳儿童因为大熊猫,开始了解中国的自然环境,甚至主动参与到“保护竹林”“抵制野生动物制品”等公益活动中。正如美泉宫动物园园长迪特・扬克所言:“大熊猫不仅是中奥友谊的象征,更是连接人类与自然的桥梁——它们让更多人意识到,保护一个物种,就是保护整个生态系统。”

五、国际比较:美泉宫动物园的“独特优势”

在全球众多动物园中,美泉宫动物园凭借悠久的历史、科学的保护理念与完善的科研体系,始终处于领先地位。与其他同类动物园相比,它的优势主要体现在以下几个方面:

1)历史与文化的“独一无二”

与纽约布朗克斯动物园(1899 年建园)、柏林动物园(1844 年建园)等相比,美泉宫动物园(1752 年建园)是世界上现存历史最悠久的动物园,且与美泉宫这一世界文化遗产紧密结合。园区内的历史建筑、古老围栏、皇室档案等,不仅是动物园的一部分,更是欧洲皇室历史与启蒙运动文化的重要载体。游客在参观动物的同时,还能感受巴洛克建筑的艺术魅力,了解 18 至 19 世纪欧洲的社会风貌——这种“动物保护 + 历史文化”的双重属性,是其他动物园难以复制的。

2)科研与保护的“深度参与”

美泉宫动物园并非单纯的“动物展示场所”,而是国际濒危物种保护的重要科研基地。它是欧洲动物园和水族馆协会(EAZA)的核心成员,积极参与 EAZA 的“物种保护计划”(EEP),与全球 100 多个动物园、科研机构建立了合作关系:

在物种繁育方面,除了大熊猫,园区还参与了黑犀牛、阿拉伯狒狒、火烈鸟等 20 多种濒危物种的人工繁育项目,通过基因库建设与种群管理,维持物种的遗传多样性。

在科学研究方面,园区设有“动物行为与保护研究所”,研究方向包括动物认知、栖息地修复、野生动物疾病防控等。例如,研究团队通过跟踪野外释放的苏门答腊猩猩,分析其适应自然环境的能力,为制定更有效的保护策略提供依据。

在野外保护方面,美泉宫动物园每年投入约150万欧元,支持全球多个国家的野外保护项目,如肯尼亚的非洲象反偷猎项目、印度尼西亚的苏门答腊猩猩栖息地修复项目等。

六、动物保护的思考:从“圈养展示”到“生态共生”

随着全球生物多样性危机的加剧,越来越多的动物面临灭绝风险——据世界自然基金会(WWF)数据,自 1970 年以来,全球野生动物种群数量平均下降69%,栖息地丧失、气候变化、偷猎与非法贸易成为主要威胁。在这样的背景下,动物园的角色正在发生根本性转变,美泉宫动物园的发展历程,也为我们思考“如何保护动物”提供了重要启示。

1)动物园的角色转型:从“娱乐场所到保护基地”

传统动物园以“圈养展示”为核心,注重游客的娱乐体验,却忽视了动物福利与物种保护。而现代动物园的核心职能,已转变为“物种保护、科研教育、公众参与”:

作为“诺亚方舟”:为野外濒危物种提供安全的繁育环境,建立“备份种群”。例如,当某种动物在野外面临灭绝风险时,动物园的人工繁育种群可以为其提供“复壮”的可能—— 美泉宫动物园的苏门答腊猩猩繁育项目,正是这一职能的体现。

作为“教育窗口”:通过直观的展示与互动,让公众了解动物的生存现状,激发保护意识。美泉宫动物园的大熊猫科普活动,让许多人意识到“保护大熊猫,不仅要保护个体,更要保护它们的栖息地——竹林”。

2)个体的责任:从“关注”到“行动”

动物保护并非只是动物园、政府或公益组织的责任,每个普通人都能通过日常行动,为保护动物贡献力量:

抵制非法野生动物制品:拒绝购买象牙、犀牛角、虎皮等制品,从需求端遏制偷猎行为。

支持可持续消费:选择对环境友好的产品,例如购买经过 “森林管理委员会(FSC)” 认证的木材,减少对森林(动物栖息地)的破坏;减少使用一次性塑料,避免塑料垃圾对海洋动物造成伤害。

3)未来的方向:从“单一保护”到“生态共生”

真正的动物保护,最终要回归到“保护生态系统”——因为每一种动物都是生态链的重要环节,只有保护好它们的栖息地,维护生态平衡,才能从根本上避免物种灭绝。美泉宫动物园的实践也表明,动物园的保护工作不能局限于“园内繁育”,更要延伸到“野外保护”:通过支持栖息地修复、反偷猎、社区参与等项目,让动物能够在自然环境中自由生存。例如,园区支持的肯尼亚非洲象反偷猎项目,不仅通过巡逻队阻止偷猎行为,还与当地社区合作,为居民提供替代生计(如生态旅游),让社区从 “偷猎者” 转变为 “保护者”。

2025年9月14日星期日 维也纳石头巷