陈所翁画龙 (文章巨长,非叶公门徒慎入!!)

| 一:陈所翁何人也? 他就是咱们中国宋元之间的一位名扬天下的独擅画龙的大画家,此人姓陈名容,字公储,号所翁,祖籍福建,生在南宋年间。他一生颇为坎坷,人过中年才考中了进士,之后也只做过县令等小官,终生未能一展抱负和才华。他虽有诗文却多散佚,闻名后世的只有他用水墨画出的抒发其远大抱负的龙。 传说他画龙时,泼墨成云,噀水(音训,喷水。)为雾。偶尔喝醉了,还脱巾濡墨,信手涂抹,再用渴笔勾勒成龙。笔意苍老,或全身,或鳞爪,或龙首,都能妙似。流传到现在最有名的画作当属《墨龙图》和《云龙图》,两幅画都气势磅礴,浑然天成,足见他善用水墨的高超技巧。他还喜欢在自己的画作上题跋以揭示画意,开了画上题诗这一特殊艺术形式的先河。

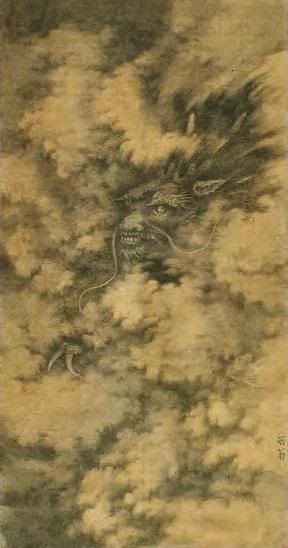

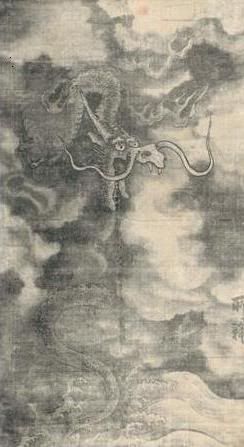

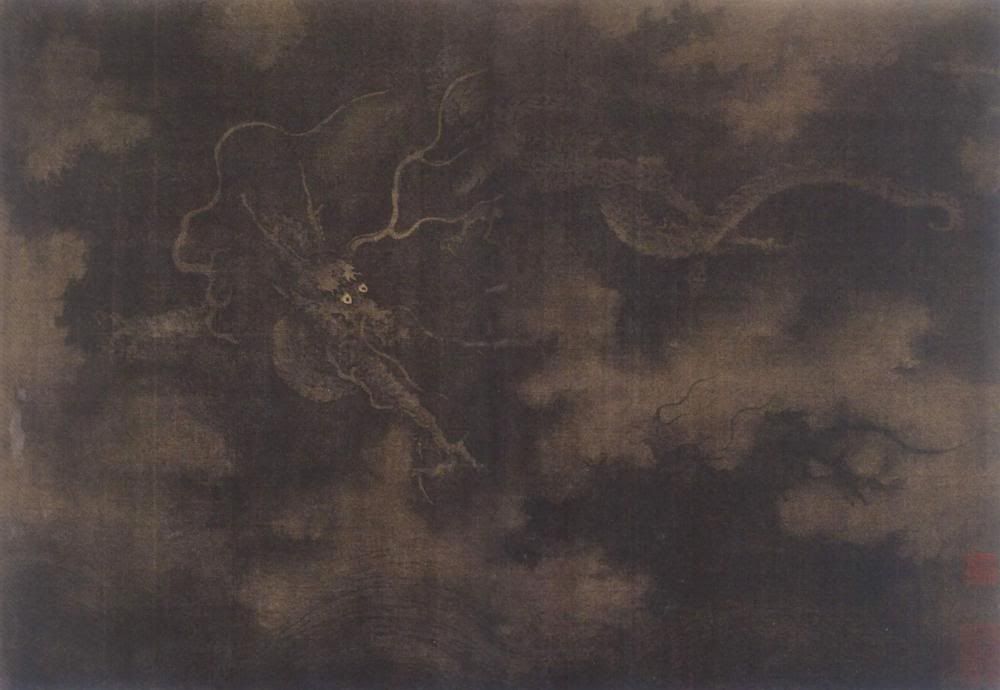

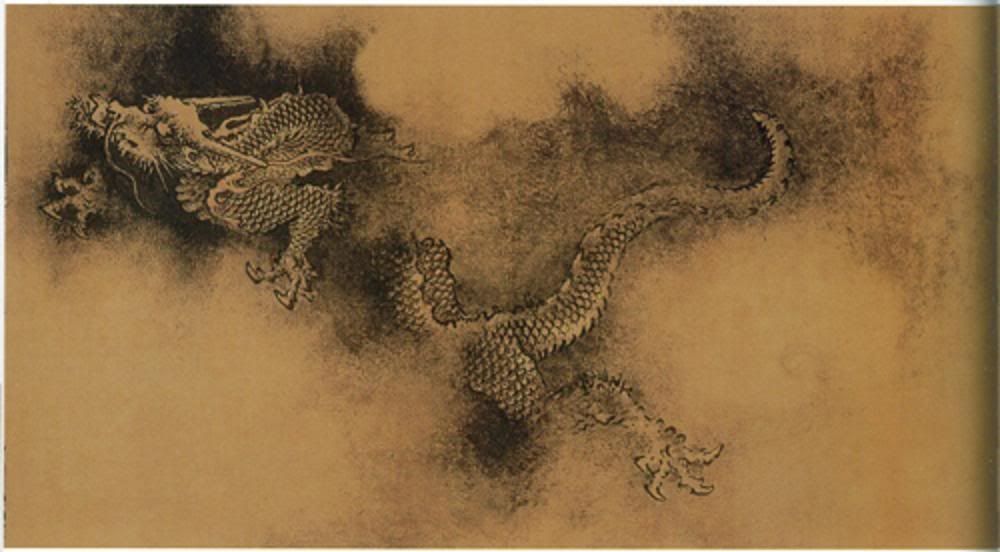

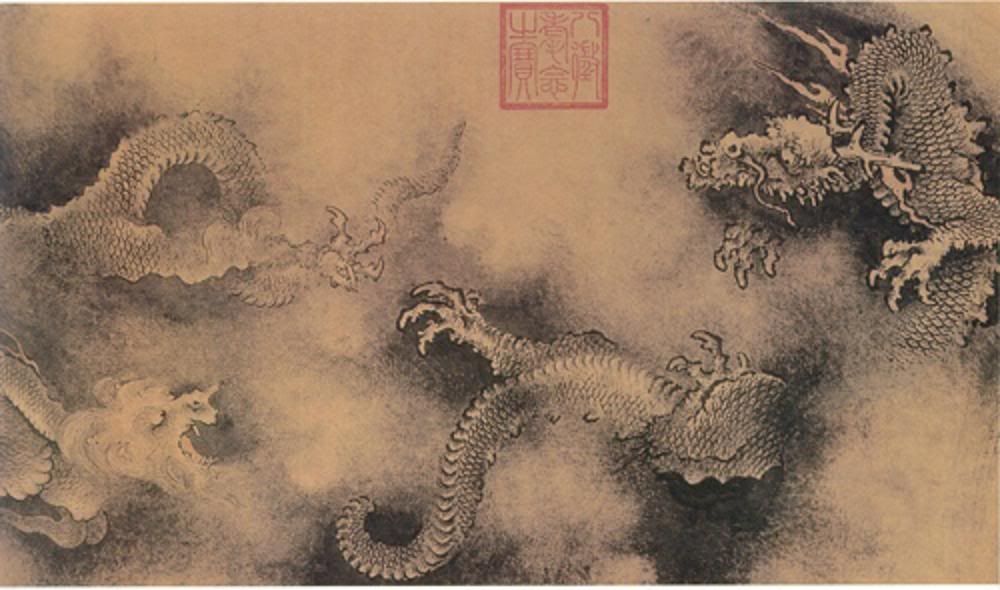

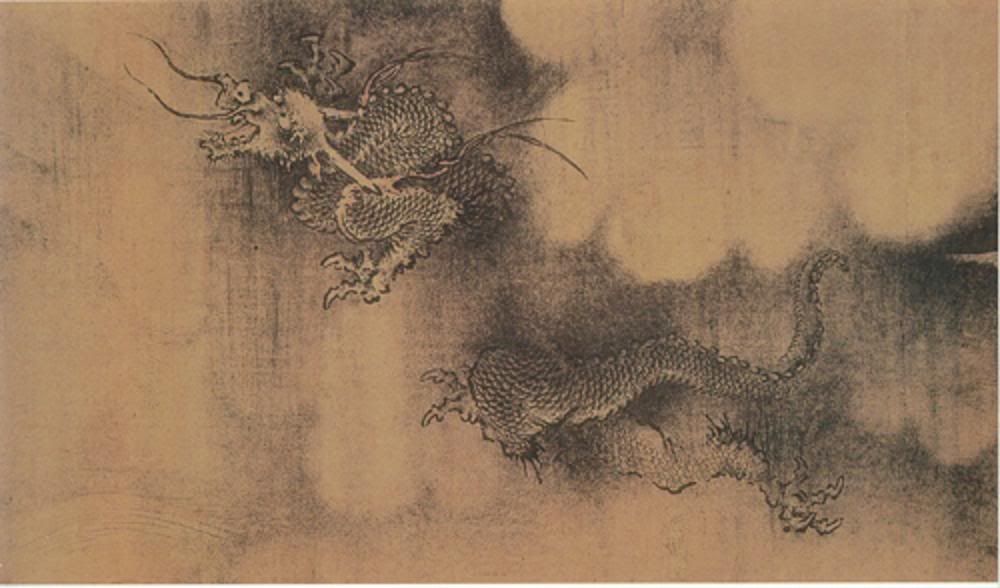

单说这幅《墨龙图》,它是陈所翁存世为数不多的画作之一,也是南宋龙画的代表作,极具学术价值,现存广东博物馆,为该馆最名贵的古画之一,列为国家一级保护文物,不对外展出。《墨龙图》不仅绢体大,艺术水平高,且品相完整,称得上国宝级文物。凡讨论中国美术史者,无论观点或流派有什么不同,这幅《墨龙图》都是必选之作。 《墨龙图》高205厘米、宽131厘米,两绢拼成。一条四爪巨龙曲颈昂首腾跃于太空,搅动云气,须目怒张,鳞爪锐利,势不可挡。既非专与大禹作对的引发洪患的恶龙,亦非为天帝拉车的温顺仙龙,更非苟且偷安的南宋小朝廷里所谓的“真龙”,而是不屈不挠、雄视天下的华夏神龙!作者在画幅右下角自题一诗:“扶河汉,触华嵩,普厥施,收成功,骑元气,游太空。” 字句中蕴含着画家的宏伟志向。 凡陈所翁所画《墨龙图》,其龙势几乎都奔向西北,也就是宋王朝丧失大片国土的地方。可见《墨龙图》并非醉笔,实别有深意。 (请注意:画中的方位要按伏羲先天八卦图来分,即上南下北,左东右西。因为龙是想象出来的神物,而画龙者都以《易经》的阴阳理论为内涵,这一点将在下文讨论。) 由于这幅《墨龙图》“东方第一龙图” 的地位,北京故宫博物院、美国纳尔逊·艾京斯美术馆、美国普林斯顿大学美术馆还有日本德川美术馆都藏有复制品。 二:陈所翁在中国画龙艺术史上的承前启后 陈所翁的画龙造诣,在中国画龙的历史上占有重要的承前启后的地位。要进一步了解这一点,就得先说说陈所翁之前的历代画龙高手: 第一位高手出现在战国时期,就是成语“叶公好龙”里的主角儿 - 叶公。在这个成语中,叶公喜假龙而惧真龙,成了口是心非的虚伪者的象征。其实,这位叶公不仅仅是叶姓的始祖,还是战国时楚国的一位著名政治家和军事家。叶公名沈诸梁,字子高,生于楚国王室之家,他的曾祖父就是春秋五霸之一的楚庄王,他父亲沈尹戍战功卓著,为此,楚昭王就把沈诸梁封到楚国的叶邑为尹,从此他的后代就以叶为姓。 给叶公“造谣”的人是汉朝的刘向,此人颇好用寓言的形式说长道短,“叶公好龙”这个寓言正是他的“诬陷杰作”之一,叶公从此背上了不白之冤,真是人言可畏呀。当然,叶公确实有画龙的癖好,谁知竟然让后世的刘向钻了空子。可惜的是,由于年代久远,他的龙画没有一幅能流传下来。  双龙图 (宋代 陈所翁)此幅实为托名之作,龙首,龙爪和落款都去真迹甚远。贴这些托名之作,正好反证了陈所翁画龙的名气。  云龙图 (宋代 陈所翁)细看龙首及龙爪,此幅亦为托名之作无疑。 曹不兴之后,又有东晋大画家顾恺之善画龙。传顾恺之所作的《洛神赋图》有宋人摹本传世,画中云车前六龙并驾,一龙从水中跃起,气势宏大。 南北朝时期的张僧繇则是中国历史上最富传奇色彩的画龙大家了,他就是“画龙点睛”这个成语里的主角儿。据唐朝张彦远在《历代名画记》里的描述,张僧繇在金陵安乐寺画了四条白龙,画完后,却不给龙点眼睛,说点了眼睛龙就会飞走。众人哪里肯信?偏让他点。结果,落笔才罢,龙竟然真地破壁飞天而去了。这个传说自然是对他画龙造诣的赞美。《历代名画记》里说张僧繇有18幅画传代,其中有“清溪宫水怪图”、“横泉斗龙图”、“昆明二龙图”等龙画。然而在宋人著的《宣和画谱》里,却说张僧繇已无龙画传世了。  云龙图 (宋代 陈所翁)似为托名之作 到了宋代,画龙高手中有三位最值得一提。他们是:董羽,僧传古还有本文的主题人物陈所翁。 董羽对画龙艺术最突出的贡献,是他总结了前人及自己的创作经验,提出了包括“三停九似”在内的一整套完整画龙理论。董羽集画龙理论和实践于一身,传他画的龙或飞腾于云水之间,或倦卧于沙滩之上,或与山水、人物融为一体,表现形式丰富多样。无独有偶,他的龙画也没流传下来,现在,人们只能从传世的文字中来想象其画技的高超了。有一首赞董羽的《江叟吹笛,天龙夜降图》的诗是这样说的: 黑云冥冥江叟出,暮泊孤舟夜吹笛; 僧传古则是与董羽齐名的画龙高手。传他画的龙如此逼真,竟有人相信他一定见过真龙:“世谓传古尝遇真龙,而画尽得其形似,故妙于生意。” 他的龙画,也无一传世。 陈所翁则是画龙艺术之集大成者,在中国绘画史上占有一席之地,是一位既有理论造诣又有实践成就的画龙大师。他既总结发展了前人画龙的理论,给龙 - 这个人类想象出来的神物赋予了进一步的哲学和政治内涵,同时也为后人留下了画龙的实践规范和经验。甚至连日本画龙名家的画法,也源于他。日本画家称:陈容的龙画是人类所能描绘出的最高水平的龙画。据说在日本,到现在为止,其有龙图案的画大部分都是仿效陈所翁的。日本著名画家小泉淳曾评论说,陈所翁画的龙富有魅力,像真的一样活泼跳动,只有天才才能画出!  墨龙图 (宋代 陈所翁)这幅应为真迹,若为托名,则摹作者亦为高手。 |

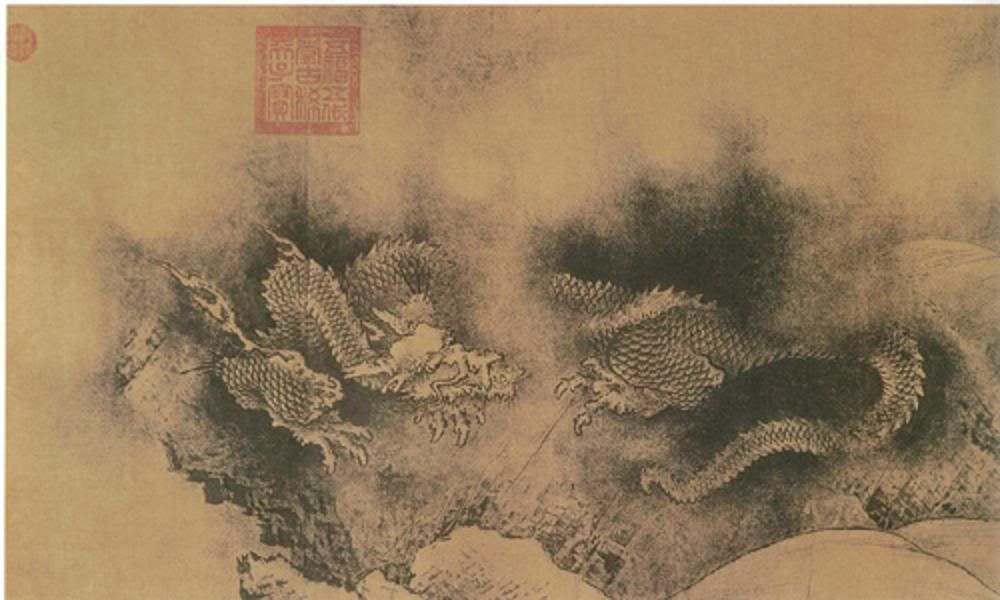

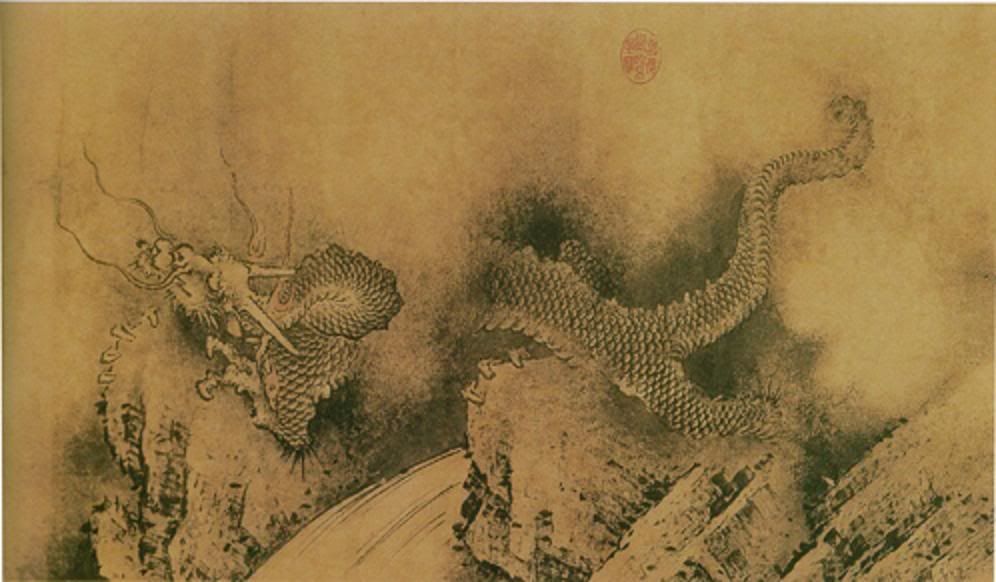

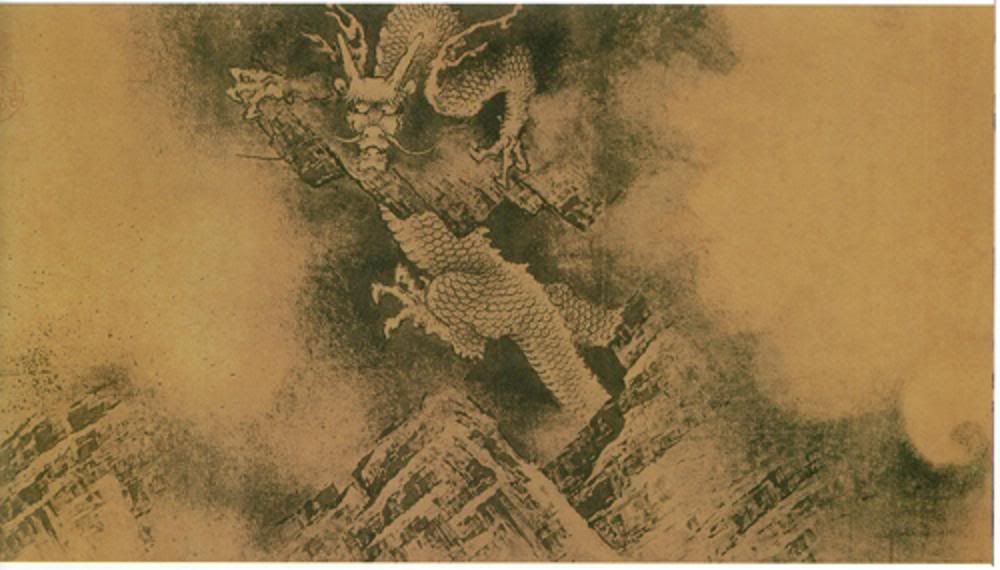

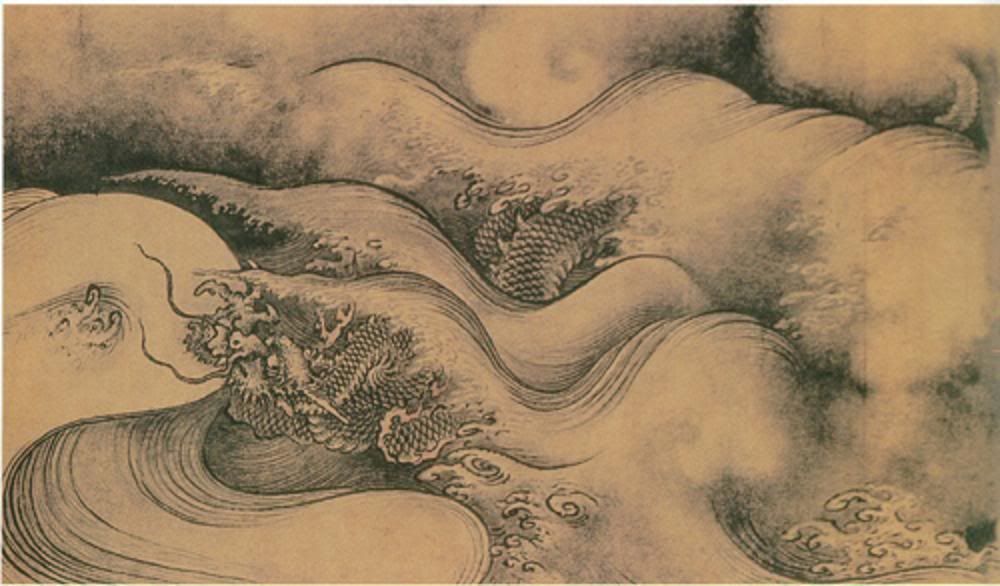

| 庆幸的是,陈所翁的龙画真迹居然有几幅流传了下来,现见于收藏的有《墨龙图》(广东省博物馆藏)、《云龙图》(日本名古屋德川美术馆藏)、《五龙图卷》(美国纳尔逊美术馆),还有《九龙图》(美国波士顿美术馆)。 《九龙图》作于宋理宗淳祐四年(1244年),是一幅纸本水墨长卷,堪称陈所翁之代表作。有评论说,此幅龙画开了宋元以来诗、书、画三位一体的先河。图中共画九龙,起伏于山石、云雾和急流之中。第一龙从岩畔横出;第二龙腾搅云气;第三龙抱石上攀,第四龙劈流遏漩;第五龙拥身旋跃,第六龙矫躯疾驰;第七龙搏风淹浪,第八龙扑云坠雾;第九龙伏山伺望。九条龙的神态动止各不相同,生动有致,阴森恐怖,极富想象力。整幅画在构图上则虚实相映,有张有弛,气势夺人。 也有人说,这幅《九龙图》,恐是元人摹本。本文作为龙画的介绍文字,不打算对此多加评论。其实,被乾隆视为至宝的《兰亭序》不也是摹本吗?但它仍不愧为三希堂的镇堂之宝。再说到《九龙图》,就算它是摹本,其画龙技巧已高超如此,真本又当如何呢?不是更能证明陈所翁画龙技艺的高超吗。 传陈所翁犹喜酒后作画,泼墨画云水怪石,笔下群龙矫健灵动、气势森森、隐现出没于惊涛迷雾之间。用墨焦沉,笔势老辣,烘托出很强的动态和神秘氛围。后人常以“云蒸雨飞、天垂海立、腾骧夭骄、幽怪潜见” 来夸赞他的龙画。虽然陈所翁有几幅龙画流传至今,但也只能算凤毛麟角,难以令人想象出其龙画成就的全貌。从有关的历史文字看,他还有很多龙画未被流传下来。笔者搜集了几首诗,罗列在下面,人们当年对陈所翁画龙技艺的叹服可见一斑: 陈其姓,名曰容。 (方回是宋元之际的著名诗人、诗评家。他曾对唐宋律诗作过深入的研究,列举流派,洞彻源流,历历如数家珍。)

(上面的三幅龙图,虽有陈所翁的落款,但龙的形态与墨龙图真迹相去甚远,应可断定为托名之作。) 鸱夷饮江共晓汲,麈尾拂屏翻墨汁。 (艾性夫,抚州(今属江西)人。宋末曾应科举,曾否入仕不详。宋亡,浪游各地,斥仕元者为“兽心犹办死报主,人面却甘生事仇”,在挽《千家诗》编者谢枋得的诗里赞誉说“千古六经俱扫地,独公一柱肯擎天”。) 画龙天下称所翁,颓笔光射骊珠宫。 (萨都剌,雁门人,元代泰定进士,是有元以来最杰出的诗人。) 我聞真龍神變化,呼吸風雲齊上下。 (张渥 ,生卒年不详。元代人,生于杭州,多才但累试不中,乃致力于诗画,专工白描人物,形神兼备,雅典生动。) 古来画龙称叶公,后来又说陈所翁。 千山万山日向脯,哑哑老树愁啼乌。 (刘溥,明代学者,长洲(今江苏苏州)人。通岐黄,精天文数律。八岁赋诗,有神童之誉。亦工画。) 明代有位浙派画家叫汪肇,善画雨龙,他画出的龙多在云雨雷霆中横天而出,为人称道。明代还有位画家叫盛著,也是画龙高手,他受朝廷指派到天界寺给影壁画龙,谁知他竟画了幅“水母乘龙背”的图。一个女人敢骑在龙背上,不由不让朱元璋这条“真龙”动怒,竟下令把盛著给杀了。自那之后,龙渐渐地就成了不能乱画的圣物了。 到了清代,画龙高手中,有位叫周璕 (1649-1729)的值得一提。周璕是河南嵩山人,工人物、花卉、走兽等,尤善画龙。别忘了此人是嵩山人,所以他还精通武术,尤善峨嵋枪法。雍正七年(1729),周璕与人在长江策划农民起义,不幸事露,竟遭官府杀害。万幸的是,周璕有多幅作品传世,他的“墨龙图”藏于南京博物院,画面为一条巨龙隐现于斑斓云气之中,蕴含着画家的不屈精神。 当代还有位画龙大师叫房毅 (1889—1979),江苏常州人,擅画墨龙,也有很多画龙之作传世。他画的龙多在云雾水天之间,“见首不见尾”,细品之下,颇具雄浑神秘之感。房毅传世的龙画很多,留待另文专门介绍。齐白石大师也画过一幅龙图,其风格颇类房毅。此画现存德国汉堡博物馆,笔者几年前曾在这个博物馆见到,匆忙中还拍了一张照片。(见下面附图:龙喷水) 三:龙画中的传统理念 龙原本是古人想象出来的神物,在自然界中,它并不存在。可为什么历代画龙大师都要画它呢?原来,大凡古人画龙,都要因之抒发自己对中国文化传统理念的认知。往小了说,龙可以是中华民族中的某一分子,正像“人中之龙”,“大泽龙蛇” 等说法所表达的含义一样。往大一些说,龙可能就是某位能争夺天下的大英雄了,如“龙争虎斗”,说的正是这个意思。  龙虎斗 (宋代 陈所翁)这幅画右上角虽有所翁落款,但很有可能是托名之作。 龙作为帝王的象征,到明清之时更达到极端的地步。前面说过,有位明代画家画了一幅女人骑龙的图,就被朱元璋杀了。清朝人更是谈龙色变,龙是等闲小视不得的。倒是有个反潮流的慈禧太后,她当政时,居然命人在东陵她自己的陵墓丹陛石上,雕刻了“凤戏龙”(凤在上龙在下)的图案! 在不同朝代中,龙的地位虽然不同,但画龙的最高境界都是一致的,那就是把借龙的形象而进入“道”的范畴,而画龙高手们要体现的差不多都是“天人合一”及“阴阳变化”的玄妙哲理。为什么道家多有善画龙者,就是因为他们对“道”的理解最深刻,一天到晚地追求“道”的真髓。他们画的龙,常隐现在云海长空之际,与天地共存,大可充斥宇宙,小可藏于一粟,极尽其曲直、水火、动静的阴阳变化。 |

| 四:龙的模样儿 龙既然是想象出来的神物,当然可以“乱”画了,因为人不同想象也不一样啊。所以,宋之前画出来的龙,根本不像是一个家族的。但是到了宋代这种情况就开始改变了。前面说过,宋代有位画龙大师叫董羽,他的突出贡献就是总结了前人及他自己的画龙的经验,在他的《画龙辑议》中提出了包括“三停九似”在内的一整套画龙理论。全文如下: “画龙者,得神气之道也。神犹母也,气犹子也。以神召气,以母召子,孰敢不至。所以上飞于天,晦隔层云;下潜下渊,深入无底,人不可得而见也。古今图画者,固难推其形貌。其状乃分三停九似而已。自首至项,自项至腹,自腹至尾,三停也。九似者,头似牛,嘴似驴,眼似虾,角似鹿,耳似象,鳞似鱼,须似人,腹似蛇,足似凤,是名为九似也。雌雄有别,雄者角浪凹峭,目深鼻豁,须尖鳞密,上壮下杀,朱火煜煜;雌者角靡浪平,目肆鼻直,须圆鳞薄,尾壮于腹。龙开口者易为巧,合口者难为工。但要挥毫落墨,随笔而生。筋骨精神,伫出为佳。贵乎血目生威,朱须激发,波涛汹涌,若奋风云,鳞甲藏烟,鬃鬣肘毛,爪牙伏利,蜿蜒升降,腾旋之间,噀其雨露,踊跃腾空,点其目则飞去,乃神笔之变化。昔张僧繇公,则其人也。 ” 文中除提出了著名的“三停九似”论,还对龙的体型做了极为具体的描述,就连雌龙、雄龙的性别特征,也都说得一清二楚。他这一创造性理论,可惜没能够被历代画家所遵循。以至于后代的画出的龙依然雌雄不辨。 不过,自从有了董羽的《画龙辑议》,后人画龙大都脱不出“三停九似” 的规范: 所谓的“三停”,是把龙“自首至项,自项至腹,自腹至尾”地分成三个部分,来构思龙的形体。而“九似”呢,就是“头似牛,嘴似驴,眼似虾,角似鹿,耳似象,鳞似鱼,须似人,腹似蛇,足似凤”。 如何来理解“三停”呢?“三停”其实就是龙扭曲身躯的规律,即根据“自首至项,自项至腹,自腹至尾”这三截儿的有机结合来体现龙的扭曲状态,而不能跟跳迪斯科似地乱扭。每每见到当代“画龙大师”笔下的龙,或扭曲得跟蛇或蚯蚓似的,有好几圈儿;或躯干僵直,像一匹加长的马,令人不禁莞尔。这样的龙给人的感觉不是太软散,就是太僵硬,而不是柔中带刚。  《九龙图》 之一:岩畔横出(宋代 陈所翁)美国波士顿美术馆藏 角似鹿,头似牛,眼似虾,嘴似驴,腹似蛇,鳞似鱼,足似凤,须似人,耳似象 (董羽) 四人的相同之处是:角,腹,鳞,爪。不同之处是: 头:牛对驼(俺个人觉得骆驼头好一些。); 大医学家李时珍就更伟大了,他在《本草纲目》中还增加了龙“背有八十一鳞,具九九阳数”,“口旁有须冉,颌下有明珠,喉下有逆鳞” 等说法。“须冉”就是大连吧胡子,跟俺的类似,呵呵。但俺从没见过有一幅龙画中的“明珠”是在颌下的,而都是在嘴的前方或握在爪中。“逆鳞”则不是上方的鳞压着下方的,而是下方的压着上方的,所以用手往下一摸就疼。这就是为什么若误摸了龙的逆鳞就会龙颜大怒的秘密。在俺看过的龙画中,竟也无一幅画逆鳞的。  《九龙图》 之二:腾搅云气 (宋代 陈所翁)美国波士顿美术馆藏 龙的起源说法很多,俺认可的说法有两个,即“图腾合并说”,和“气象天文说”。 - 图腾合并说 历史学家认为,咱们的古人出于对某种凶猛动物的恐惧,常把那种动物作为自己的保护神甚至先祖来崇拜,以为如此就能获得那种动物对自己的庇护,久之,这种动物就成了那些古人所崇拜的图腾。图腾常被画在兽皮或岩石上,或刻画成粗糙的雕像。对照大禹治水的传说,当年,咱们的古人最大的部落应该居住在多水的区域,不难想象出,蟒蛇类的爬虫很多,蟒蛇最凶险,结果就成了他们的图腾。而住在其它无水区域的不落呢,自然也会以鹰、象、鹿、虎、羊或马等动物为图腾。人类与战争从来是并存的,当“蛇部落”消灭了“羊部落”,降伏了“鹰部落”,“羊部落”就不存在了,而“鹰部落”在投降之后,他们的图腾也只好依附到“蛇部落”的图腾里。于是,鹰的爪或翅膀就画到了蛇的身上。每次战争之后,“蛇图腾”都会增添其它投降部落的图腾象征,如象耳、鹿角等等。笔者坚信当年的蛇图腾上一定长出过鹰的翅膀(想想咱们国人对“如虎添翼”的向往就不难理解),直到古人的迷信给蛇赋予了不翼而飞的能力之后,鹰翅膀才被舍弃。到了大禹掌管天下的时候,咱们中华古人图腾合并的过程也基本上完成了,从而就给咱们后人传下来这么个“九不像”的龙。这就是“图腾合并说”。  《九龙图》之三:抱石上攀 (宋代 陈所翁)美国波士顿美术馆藏 先说气象。当年,风雨雷电对古人来说既神秘有可怕,他们只能把这些自然现象想象为神怪的作为,但若是怪,会是什么怪?是神,又会是什么神呢?人类的想象总离不开现实的,于是和水有关的,且具神怪力量的生物就成了被“怀疑”对象。不怕水的蟒或蛇无疑成了首选。另外,扭曲的闪电和下垂的雨云也容易令人联想到蛇的影子,如此这般,在古人的脑海里,蛇就和风雨雷电就有了直接的因果关系。而这想象中的蛇却跟地上的蛇有很多不同:它不但会飞,还会呼风唤雨,劈雷闪电。 再说天文。天空中最引起古人注意的当然是北斗七星了,它不仅非常明亮,还绕着北极星旋转。而最醒目的还是它的形状,弯弯曲曲,颇像蛇爬行的样子。事实上,据训诂学家们考证,古文中的“乾”字即为北斗星,也即是“龍”,请看“乾龍”二字并肩站一起时多像啊。《周易》第一卦 - “乾卦” 一上来就拿“龍”说事儿,原因也是为此。“乾卦”是这样说的: 初九,潜龙勿用。 细看卦辞,从“初九”到“用九”共有七个爻,逐次说明了人在进取过程中要注意的事项,而用来比喻的每爻中龙所在的位置恰好是北斗星在天空中的不同位置。如“在田”,即北斗星恰转到接近大地的位置上;“在天”则转到了上方;“亢龙”是北斗星刚好处于最高位置的时候,比之于人,这个位置也是人最得势的时候,此时若不知道收敛,就会积怨,故称“有悔”;“有悔”了怎么办?就全靠“用九”的“群龙无首”来补救了。“群”训为“卷”,就是卷曲的意思。龙卷曲着把头藏起来,比喻人的低调和警惕的状态,所以就“吉”了。(咱们古代的学者们,这句话从未读懂过,结果汉语中竟然出了个“群龙无首”的成语,比喻“虽有一堆能人,但少个领头儿的”,令知者捧腹。想想看哪,若真解释为“一堆人各行其是,谁也不听谁的”,只能坏事,还怎么能“吉”呢。)所以,官当得越大,就得越谦虚谨慎,才能当得长久。呵呵。 再看这七个爻,虽都以北斗星为卦象,但除了九三之外,其它爻都称龙。由此可见,在古人脑海里,北斗星与龙有多么密切的关联! (为什么第九三爻没称龙呢?宋代学者苏轼有个解释:“九三,非龙德欤?曰:否。进乎龙矣。此上下之际、祸福之交、成败之决也。徒曰龙者不足以尽之,故曰君子。” 笔者甚然其说,顺手引在这里,或许对有疑问的网友有助。) 其实笔者还坚信:龙的起源并非独因“图腾合并”或“气象天文”,实是二者的交互影响:“图腾合并”让龙有了胳膊腿儿和头角,“气象天文”让龙能飞天入地,兴云布雨。 |

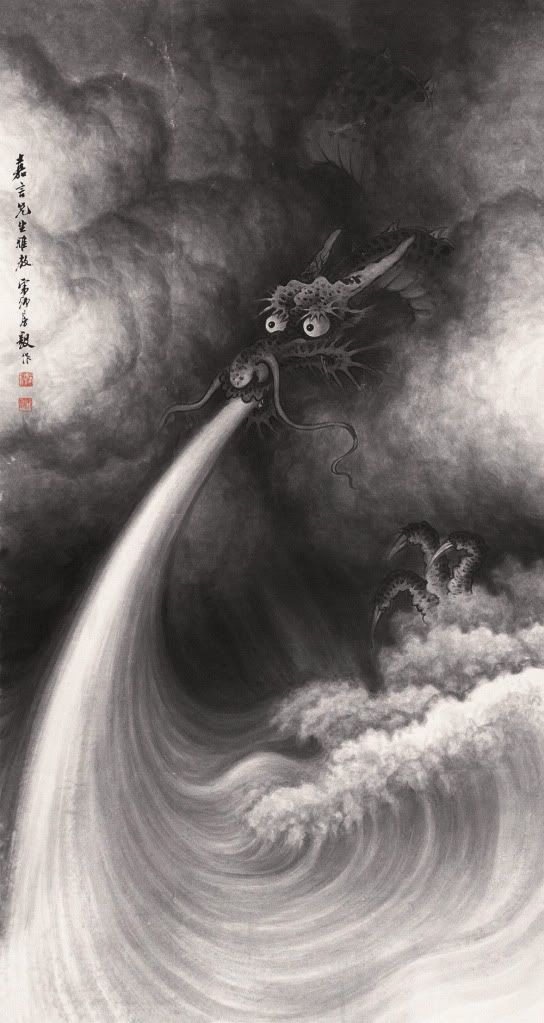

| 五:画家笔下的龙 上面讨论了龙画的“道”,还讨论了龙的相貌,接下来就可以讨论古人画龙的习惯了。  《九龙图》之四:劈流遏漩 (宋代 陈所翁)美国波士顿美术馆藏 讨论整幅画的布局之前,得先说道一下古人是如何画龙身和相貌的。有人总结出“三个三和一个九”: 第一个“三”就是上面说过的“三停”,即“自首至项,自项至腹,自腹至尾” 地把龙分成三段儿,而龙的扭曲姿势,一定要符合这“三停”的解剖原理。第二个“三”是“三挺”:即脖子挺、腰挺、尾挺。第三个“三”是“三不”:即不低头、不闭嘴、不闭眼。最后“一个九”自然是上面说过的“九似”,即:“头似牛,嘴似驴,眼似虾,角似鹿,耳似象,鳞似鱼,须似人,腹似蛇,足似凤”。 - 泼墨 泼墨是中国水墨画的独特技法,俺虽也见过画油画的把成吨的颜料堆到画布上再拿铲子一通乱抹,可那跟泼墨有着本质上的区别,主要体现在颜料和纸的不同。泼墨依靠的是墨中的水和宣纸或绢纸的渗透性,以达到浓淡浮沉的效果;而油画则是砖墙上抹水泥,和渗透的效果毫无关联。 为什么画龙的墨要泼呢?因为泼墨最能体现出云的浮、水的湿和龙的润。泼墨很好玩儿,端起半碗墨,往宣纸上一泼,一会儿纸上就自己形成了一片云,那模样有点跟小儿尿床相似。前苏联的戈尔巴乔夫脑门儿上有张地图,笔者常跟德国鬼子玩笑说是小儿尿床,一时成为圈内笑谈。说起来简单,但泼墨很考验技巧,比如想在云中推出一轮明月,该怎么办?很简单,先在纸上扣个瓶子盖儿再泼。等墨稍干,把瓶盖儿拿起来即可。还有,墨自身的浓淡,个别地方是否先/后泼※喷点儿清水等等,都能相应地改变云的模样。另外,先把墨浇注在小面积上,再提起丹田气来吹墨,也能达到某种别样的效果。 和泼墨相反的还有焦墨,枯笔或渴笔等技法,多用于画龙的头爪鳞角。墨极浓且上笔少就成了焦墨,用焦墨画一个小球儿,再在上面滴上一滴水,就变成了发光的珠子,如画禅和蜻蜓的眼睛。墨焦不等于墨干,墨干了就成了枯笔,常用来画龙的须髯。当然也更多地用来画山石树木,如画山峦时的皴法,画松梅的枝干等。顺便一提的是,文人画里还常用松和龙来相互比喻。如用龙身的盘曲来比喻树根,用龙爪的攫取来比喻孤枝等等。而反过来也常用松树枝干的屈伸来比喻龙。在作画是,甚至可以在尚未加枝叶的松干上稍加修改,插首接爪,就能改画成龙。(甚至有人说,龙的起源也可能来自于古人对松树的崇拜。)个别画家还有把枯笔放进嘴里吮的习惯,此时落纸的笔触里就有了枯而不死的生意,如画古树冬石。渴笔则与枯笔略有不同,枯笔指的是墨浓而干,而渴笔指的是笔头湿度小,而不涉及墨的浓淡。比如在画完鳞甲之后,要给龙身增加质感,则多用渴笔淡墨,在龙身上一抹而过。 古人的龙画皆以水墨画为正,尤以泼墨枯笔为常,几乎不用它色。坚持这样做的原因如其说是对艺术效果的追求,倒不如说是对画龙传统的固守。好像不用水墨画出的龙就没有了灵气似的。 - 龙从云 龙从不离开云。韩愈在《龙说》里讲到: 龙嘘气成云,云固弗灵于龙也。然龙乘是气,茫洋穷乎玄间;薄日月,伏光景,感震电,神变化,水下土,汩陵谷,云亦灵怪矣哉!云,龙之所能使为灵也;若龙之灵,则非云之所能使为灵也。然龙弗得云,无以神其灵矣!失其所凭依,信不可欤!异哉!其所凭依,乃其所自为也。《易》曰:“云从龙。” 既曰龙,云从之矣。 这篇文字的中心思想便是这句:“然龙弗得云,无以神其灵矣!” 即“龙要是没有云,就不能施展它的灵异了!” 其实强调的还是阴阳变化,即:龙是阳,云是阴,阴阳之间相互变化依存。云虽是龙生化出来的,但龙却不能离开它而独存。而反过来,云霓里也孕育着龙。所以,龙画必有云。 云凝而落雨,水蒸而腾云。云水的不可分也决定了龙和水的不可分。龙画中,云水龙同时出现的占很大比例。画中的龙,或喷水,或吸水,或跃水接云。高人的龙画,多以气势求胜。若凝神观之,觉天海之间,飙风顿起,滚云中龙首探海,云山重重似坠。其意境之惊人,恰如古语之“天地变色”,颇类西方人所称之“世界末日”。现代画家房毅的龙画,则时常达到这种意境。  龙吸水 - (当代画家 房毅)  龙喷水 - (当代画家 齐白石) 明代大医学家李时珍说:“龙颌下有明珠。”而龙画之中,明珠多不在颌下,而悬浮于龙嘴不远处,似供吞吐之戏,名为“龙戏珠”。常见的还有雌雄二龙同戏一珠,名为“二龙戏珠”,甚为壮观。 评话《武松》曾描述过这个“二龙戏珠”,说那好汉武二郎过蜈蚣岭,定要除掉恶道人飞天蜈蚣,那飞天蜈蚣也十分了得,双臂穿锁子甲套袖,纵武松两口镔铁戒刀钢锐无比,也不能伤。趁武松双刀上举余势未尽,此贼跨步俯身,双臂横轮,似蜈蚣口中双钩,待从中盘左右圈击好汉的双肋。武松瞥得仔细,疾忙撤步,合刀中落两分,那贼方收双臂,双刀又陡然上甩,从左右对削那恶道人首级 ... 这招式有讲啊,按刀谱就称为:“二龙戏珠”。那双刀从下往上甩起,恰如双龙破海腾空,而那恶道人的头颅正是龙珠,被这双龙一戏,躲闪不及,顿时坠落尘埃。从这段儿描述也可看出,“二龙戏珠”这个概念已经渗透到中华文化的各个角落。 龙珠还象征着个人修为或命运中的造化,龙与珠的关系大多出现在神话传说或民间故事中。在这类故事中,龙珠常常是龙舍命获得或自己修炼出来的,故珍贵无比,从而也成了人人欲得而甘心的宝物,能得到的,自然是一生的造化。(笔者常跟熟人玩笑说龙珠就是龙的胆结石。)宝珠自有龙护,古画中常见明珠被龙握在爪中正喻此意。于是传奇故事里常有这样的俗套:深潭大泽或古洞秘窟,必有明珠,而明珠所在必有龙护。记得小时候听老人讲,夜明珠的近处必有毒蛇,听了觉得神奇。长大了看科技书才得知,蛇之所以喜欢藏在发光体附近,是为了捕食趋光而来的小动物,像青蛙老鼠什么的。看来要找夜明珠,就得多养毒蛇去找啊。 郭沫若少年时曾留学日本,他有一首咏《富士山》的诗,颇令人对龙性产生神秘之感: 仙客来游云外巅,神龙栖老洞中渊。 说心里话,笔者对小日本儿那座光秃秃的富士山不怎么感冒,但郭沫若这句“神龙栖老洞中渊” 却真得给那座小火山增加了不少仙气,算是抬举日本人了。  《九龙图》之五:拥身旋跃 (宋代 陈所翁)美国波士顿美术馆藏 上面的“见”字训为“现”,说这龙吧常常只是再云里探出个头儿,却很少露出尾巴。这句话在中华文化传统里大致有这么几个含义: 一是比喻大哲巨子、隐士高人,说他们的行藏非常人可比,正如海上仙山,偶露峥嵘;恰似闲云野鹤,暂驻即逝。像那位秦代敢让张良给他穿鞋的老儿黄石公,必是此类人物。 二是比喻刀侠剑客、英雄豪杰,赞颂他们有济困扶危,杀奸除恶,功成而不图报的品格。这类传说,不仅咱们中国很多,国外也屡见不鲜。有趣的是,在美国西部牛仔影片里,常出现这样的英雄好汉。影片的结尾几乎都是拔枪决斗,一声枪响,恶人毙命。而那位除暴安良的好汉呢,也总是置警长的职位或心仪他的美貌女郎于不顾,决然策马奔去,渐渐地融没在远山大漠之中, 美国著名演员 Clint Eastwood 曾演过一个西部牛仔电影的三部曲: 1-“A Fistful of Dollars / 黄昏大镖客” ,他一人演主角; 而这三部曲的导演则都由意大利人 Sergio Leone 担任,而Clint Eastwood都是扮演好汉型的正面人物。当然在结尾时,也都是策马马飘然而去。由此可见,“神龙见首不见尾” 的处世精神实乃普世敬仰的品格。  《九龙图》之六:矫躯疾驰 (宋代 陈所翁)美国波士顿美术馆藏 |

| 这三呢,“神龙见首不见尾” 还可以来比喻奇人侠士随缘离合的洒脱人生。这类故事可就多喽,就单说《聊斋志异》里《侠女》这篇吧: 一位艳如桃李冷若冰霜的妙龄女侠为寻杀仇人不得已携老母赁居在陋巷里,恰住一穷书生家对面儿,因资斧匮乏,就找书生他妈借了几次米。一次书生碰见了,顿生爱心,后来两人相好,还生了个儿子。书生多次求婚,侠女不允,说:“枕席焉,提汲焉,非妇伊何也?业夫妇矣,何必复言嫁娶乎?” 意思是说:“已经同床共枕过了,还帮你妈干过家务活儿,不就是你的媳妇了吗?既然已经是夫妇了,又何必再说什么结婚呢?” 想想看,清朝是什么社会?封建社会也。而这位侠女的豁达洒脱,足令今人佩服。杀仇之后,侠女该走了,于是就跟书生明说。那书生还在婆婆妈妈地留恋不舍呢,问她要往何处去?说时迟,那时快,只见“女一闪如电,瞥尔间遂不复见”。无疑,这篇故事应该是《聊斋志异》这一大盘明珠中最具别样光彩的一颗。 如果单从画龙这个角度来看,“神龙见首不见尾”的效果不可忽视:既体现了中华传统文化理念中的出世风格,又揭示出阴阳变化的哲理,如前面章节所说的:龙为阳,云为阴,阴阳相互生化依存。那么在画面上,龙尾隐于云中,云烘托出龙首,寓意极为鲜明;若连尾巴一起画出条整龙,则失去了龙融于云的感觉。而“不见尾”所体现的却是一种引人想象的含蓄。 记得有个轶闻:某人出了个“深山古寺”的题目,请画家们作画。最后,凡画面上出现山寺的都未能入选。因为一眼就能看到寺的话,那山自然也就不“深”。而入选的那幅画呢,画面上根本就没有寺,只画了个小和尚到山下的小溪边挑水。能理解这个故事,其实也就明白了为什么画龙不画尾了。 当然“画龙不画尾” 常常也是救画家的功力不足。若只画个龙头,空白处再以山海云水衬托,则既突出了气势,亦可藏笔力之拙。若强要画出全龙,立马就挑战画家驾驭“三停” 的功力了:画“长软”了就成了蛇,画“粗硬”了又成了兽。上面已经说到了,一条全龙与云雾烘托更难:龙近则云不险,云重则龙无势。最后还有个如何塑造意境的难题:一条龙,全须全尾儿,都在这儿了,那么画中还有什么能引起观者的想象呢?所以在此劝告咱们好龙的叶公们,除非已具陈所翁的独门功力,否则且勿给龙画整身儿。  《九龙图》之七:搏风淹浪;之八:扑云坠雾 (宋代 陈所翁)美国波士顿美术馆藏 不知道从什么时候开始,长着五个爪儿的龙都住进皇帝家成贵族了,而普通老百姓家里呢,只剩下四个爪的。这个现象,估计最晚从宋朝就开始了,因为陈所翁那时画的龙,已经是四个爪儿的了。当然了,皇家的龙大多为工笔装饰画,不是画在柱子上、屏风上,就是绣在袍子上。 话说东边儿有个高丽国,当年也是咱们中国的属国啊,也算是中国皇帝的子民,所以,高丽的龙也全四个爪儿,一个不能多。再往东就是小日本儿了,都是武大郎的后代,人人小矮个儿,个个罗圈腿儿。算起来,他们不过是中国人的后辈,所以他们再画出龙来,就剩三爪儿了。不过日本人学东西很认真,非常推崇陈所翁,画出的龙虽只三个爪儿,却粗合宋代画龙古法。 再奔南呢,还有个越南国,当年也是咱们的属国,按规矩,他们自然也只能画四爪龙,可越南人脑袋后面都有反骨啊,竟也常偷摸地画几幅五爪儿的。其实,就连越南王宫都是偷着模仿了北京故宫,只不过个头小多了,像个模型。深知越南蛮子忘恩负义本性的,莫过于毛太祖和邓大人。当年胡志明老跟太祖套近乎,竭力装出个老实巴交样儿,太祖这才耐着性子,没收拾他们。到了邓大人当政,越南蛮子们以为太祖既去,一下胆儿肥了,反相毕露。这下算把邓大人给惹怒了,急拜大将许世友挂帅平南,一下打到越南谅山,距他们都城也就百十公里了,此时南蛮们才知天威难犯。为避免跑题儿,本文就不细说了。  《九龙图》之九:伏山伺望 (宋代 陈所翁)美国波士顿美术馆藏(这里有一幅小尺寸的全图 传统龙画,通常只画一条龙。且皆以水墨为之,寓意多为“天人合一,阴阳变化,风云际会 ”等哲理。当然也有画两条龙的,最常见的是“二龙戏珠”,雌雄两条龙,嬉戏地争夺一颗明珠。这类画则不光有水墨的,也有彩色的,更多是装饰画的,红底金线工笔,画在墙上或屏风上求个吉利。 如果想画一群龙,则只画九条,也有画五条龙的,不过极少。但从未有画三、四、六、七或八条龙的。为什么只能画九条呢?首先因为“九” 是个阳数,且是数之最大。而龙呢也属阳,这么一来,九条龙就成了“至阳” 或“纯阳”,是传统阴阳理念中的最高境界。此外,还有“龙有九子”的传说,这九位龙子是:囚牛、睚眦 (Yázì)、嘲风、蒲牢、狻猊 (Suānní)、赑屃 (Bìxì)、狴犴 (Bì'àn)负屃、 (Fùxì)螭吻。估计这个传说也是画龙大师们喜欢画九龙的原因之一,多子多孙代表的总是兴盛。 - 画龙点睛 在国人当中,谁个不知“画龙点睛”?那么画龙是不是必须等到最后才可点睛呢?回答是:这只是个传说,也许果真有些画家习惯如此,但“必须” 这个概念是不对的。说起来,在画作中不仅龙的眼睛重要,人或其它任何动物的眼睛都非常重要。生命的存在全靠“精气神”,这三个字里“精”是生命的内在基础,“气” 是新陈代谢的功能,而“神” 则是精神状态,具体地说,“神” 就是眼睛,俗语中有“两眼无神” 的说法。为什么不说“两耳无神” 呢?因为眼睛才是“神”,是心灵的窗户。画不好眼睛,就揭示不出生命的内涵。因此,无论什么题材的画,画好眼睛都是成功的关键。传有人画了幅“正午之猫”,另一个人说他画错了,因为画中猫眼的瞳仁是圆的,而正午时猫眼的瞳仁都是一条立线。画眼不可不慎哪。 其实不光眼睛,一幅好画,在任何细节上都得下工夫,才能逼真。如画酷暑中的狗,那狗舌一定要伸出来方可;画寡妇哭坟,要唇齿相合,因为她哭出来的是个“夫” 字。  指画:画龙点睛 (当代画家 野石) “画龙点睛”之脍炙人口,皆因它揭示了一个真理:观察和分析事物必须洞探其真髓;而解决问题则更应点到牵一发而动全身的命门。道家都很喜欢龙,前面说过,他们当中常出画龙高手,每以道教理论为龙,并以其精髓为龙睛。老子《道德经》五千余言,反复讨论了生死祸福这类对立概念之间的相互生化和依托,其实其精髓只有两个字:“阴阳”。故评论《道德经》的人常说:“五千余言尽画龙,负阴抱阳是点睛”。最有意思的是:“阴阳”二字在整部《道德经》里只出现过一次,真真是画龙点睛啊。 道德经为什么与龙有这么深的关联?因为老子本人就是“龙”。 史书记载,孔子拜会老子归来跟学生们说: “鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙吾不知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!” (详见《史记·老子韩非列传》) 译成白话: “我知道鸟会飞,鱼能游,兽善跑。跑的可以用网拦,游的可以用钩钓,飞的可以用箭射。而龙却驾驭风云直上苍穹,该怎样对付我可就不知道了。今天见到老子才发现,他就是龙啊!” 这里,孔子所说自然不是画中之龙,乃人中之龙啊。 那么人中之龙和人中之虫又有什么本质上的区别呢?孔子还这样说过: “龙食于清,游于清,龟食于清,游于浊;鱼食于浊,游于浊。”(详见《吕氏春秋·举难》) 笔者把这几句话引申如下不知当否: 灵魂干净,言行也干净,就是人中之龙;灵魂干净,而在言行上不得不逢场作戏来适应污浊的环境,勉强算是个君子;灵魂污浊,言行也污浊,就肯定是人中之虫了。 当一个文人画龙自娱之时,心绪大致是在这三种境界里转悠吧。 最后让俺写一幅对联为本文作结: 为人慎莫蛇添脚,处事但求龙点睛。 |