一场关于文学创作的父女对话:当女儿成为作家的文学批评家(三)

对话背景:

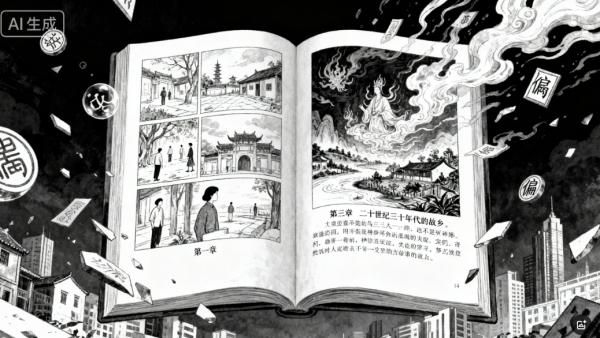

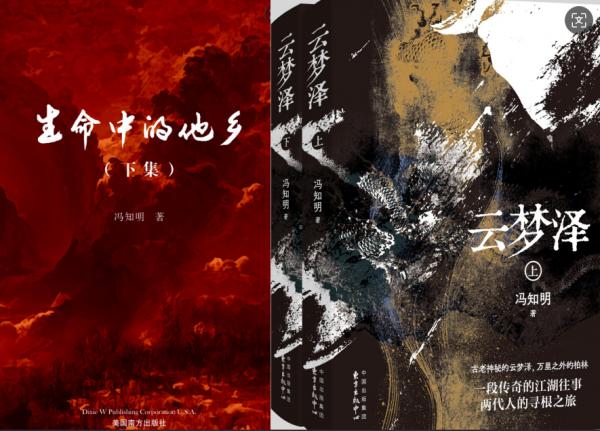

2020年盛夏,身处法兰克福的作家,正伏案创作长篇小说《生命中的他乡》。在完成了第三章的初稿后,他将稿件发给了留学的女儿,希望能听到最真实的反馈。一场跨越代际、充满真诚与思辨的文学对话,就此展开。

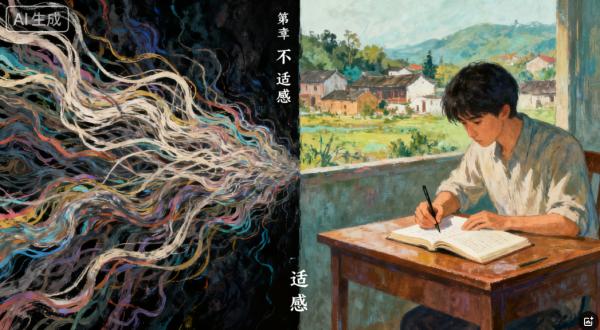

第一幕:第三章引发的“不适感”与创作的“偏离”

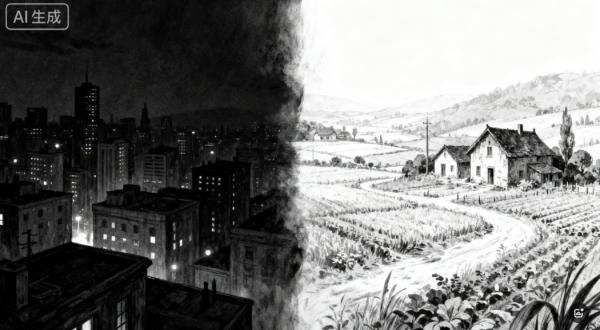

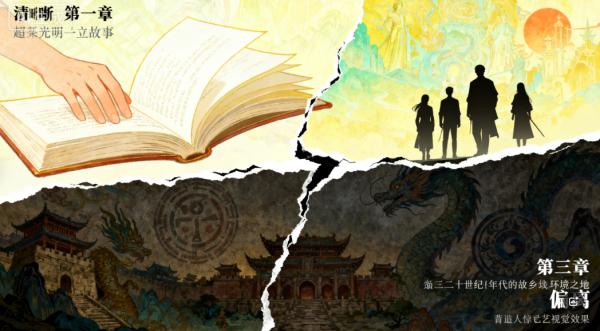

作家:“还是与你交流创作愉快。因为你看得认真,稿子交你手上,我要反复修改。第3章有26000字了。显然,每章都会达到这个字数…… 第3章也许给你另一种不适感。跳到上个世纪的三十年代,写这个龙兴之地的环境和神话与传说,就有两节。这种写法,大大地推销了我的故乡,对作品是不是有所伤害,尚没考虑清楚。”

女儿:“首先说实话,第三章的观感真的不好,看得非常出戏,哪怕我是有心理准备的,看的过程中依然不舒服,看不进去的那种不舒服感,会想着怎么还没看完。”

女儿毫不讳言地表达了初读第三章的强烈感受,她认为,这不仅是简单的阅读不适,更是一种叙事上的“偏离”。

女儿:“它更像另外一个故事的开篇或者是《生命中的他乡》的一个番外篇,但是和第一章放一起看,已经让人不知道这个长篇的主题是什么了。而如果读者看到第三章仍然搞不清楚这个故事的主线是什么,就不是一件好事。”

在她看来,第一章的悬念和叙事线索在第三章中完全被打破。故事没有向前,而是一直在“往回走”,被大量细致入微的描写所淹没,包括李光宗的回忆、村庄的详细描绘,甚至环保议题的加入。

女儿:“我感觉我爸想写进去的内容非常多,但是不一定每个点都适合放在一篇作品里的…… 主题还是寻根吗?或者是要重点写湾子的三十年代?那第一章就完全没意义了?”

她指出,第三章对人物的塑造也陷入了困境,李如寄的奶奶三娘被描写得如同一个新的主人公,这让故事线索更加混乱。

女儿:“难道每一章都要出现一个新的像主人公一样的人?…… 作者会不会自己在写着写着也已经偏离自己的主题而去建立新的主题去了?”

她坦言,虽然作为女儿能理解父亲对故乡的深情,但这种情感的过度投入,让作品显得过于小众和私密,语言带有强烈的地域性,恐怕难以吸引年轻一代的读者。

第二幕:坚守与超越:一位作家的创作自白

面对女儿犀利的批评,作家不仅没有被打击,反而感到一种难得的欣喜。他将女儿的批评视为创作过程中的重要一环,并进行了一场关于自己创作理念的深情独白。

作家:“我试图理解女儿对作品的思路和期待…… 我这些年写了不少东西,没拿出来过…… 这次来德国,开始写这个长篇,一是环境使然…… 另一点,现在网文也好,武侠文学也好,基本上处在崩溃的状态…… 我坚守的这一块,今后有点出息了。这也是我要尽全力而创作的原因。”

他首先澄清了自己的创作动机,他不是为了迎合市场,更非为了名利。他将自己定义为“一个纯粹的写作者”,追求的是“心灵的高度”,并为此不断攀登。他承认自己是一个“地域类型的作者”,大部分作品都以老家为背景,他认为这并非局限,而是一种特色。

作家:“我偏偏没有那样写。你爸先搞今古传奇,是有名的通俗文字。再搞武侠文学…… 对通俗小说这一套,应该是非常了解的。但我坚决不走这条路…… 我一直在上升这个高度。”

他坚决拒绝走通俗小说的路线,尽管他深谙此道。这种选择源于他对文学现状的绝望,以及对纯粹创作的执着。他分享了两位对自己影响深远的文学偶像:

作家:“多年以前,我接触了《百年孤独》知道还可以这样写小说,他对我的影响很深。另外,还有一个童话《皇帝的新装》对我影响很大。我们所有的生活,太多不真实和荒谬了。另外给你起名的胡石言爷爷…… 他告诉我一点,越是荒谬的东西,越是要用真实的笔调来写,要写透,就写出深刻。这句话我一直记得很牢,到现在也在运用这个写法。”

他解释了自己叙事跳跃的用意:正是为了避免读者在从德国到20世纪三十年代的巨大跨度中感到不适。他认为这种打破常规的结构,正是作品的创新之处。

第三幕:关于“私心”与作品的“独立性”

女儿犀利的“私心论”,触动了作家最敏感的神经。她认为,作家在《学佛》和《隔壁有个大哥》等作品中,过度地将家族故事和身边人物融入其中,影响了作品的完整性。

女儿:“我爸的私心其实是想把他们的生平都记录下来,而觉得放在作品里也不突兀的…… 我打个比方吧,每个作品都像是作者的孩子一样,带有作者的基因,作者的影子…… 但是绝对不是作者…… 作者本人也不能强行阻碍作品的发展…… 写作的最高境界是写到一定程度时也完全地跳出了自己去写。”

这是一个极富哲理的类比。女儿认为,作品应该像一个独立的生命,拥有自己的发展轨迹,而作者的过度干预,只会让它变成一部“听大人话的小孩子”一样的作品。

作家对“私心”的说法感到不解,他认为女儿的观察虽敏锐,但理解有所偏差。

作家:“我之所以把什么兰兰跳跳梦梦写出来,其实他们只是一个参照,便于我写出一个个性格。因为小孩多了,搞不好,把性格写没了。这是让他们帮我忙的意思…… 我是想通过写小人物写出时代感来。这个结构没有半点问题。”

他将自己对小人物的描写视为一种创作技法,而非单纯的个人记录。这些人物并非主角,而是时代的切片,通过他们的命运,能更真实地反映出大时代的变迁。他强调,一个好的作品至少要有三层主题:表面的、深层的和象征的,只有这样才能经得起时间的检验。

作家:“实在说,我写的《生命中的他乡》,是不真实的,你却用真实眼光来看,这就是成功。”

这句话精辟地总结了他在创作中追求的“越是荒谬,越要真实”的理念。女儿以现实的眼光看这部非现实的作品,恰好证明了其叙事上的成功。

第四幕:反结构主义的创新实践

在对话的最后,作家再次审视了第三章,并坚定了自己的创作方向。

作家:“我着力描述过去云泽梦原貌,是与现在的污染对比来写。这是用心做的…… 写云梦泽着重写龙,龙本是天上之物,它现在处在尴尬的境地,上不能上,下不能下。这里其实也在写‘他乡’。”

他将第三章的详细描绘上升到象征的层面,指出对故乡原貌的描写不仅仅是为了“推销”,更是在通过环境的今昔对比,表达一种深刻的“他乡”之感。他坦言,这种写法是他在创作中寻求的突破。

作家:“这部作品,有几个特点,一是反结构主义,打破作品的套路,写出属于自己创新的结构。二是反主人翁主义,坚持写一个群体。把他们放在‘生命中的他乡’这个背景下进行历练、完善,观察他们的命运…… 如果我做成功了,就不得了了。”

他认为,自己的作品是在进行一种“反结构主义”和“反主人翁主义”的实验,这正是这部小说能够代表他最高水准的原因。他坚持不迎合读者,因为只有创新,作品才有长久的生命力。而女儿的批评,无疑给了他更多的启发,让他得以反复打磨和完善。

作家:“这种讨论,让我思路更清晰,谢谢我儿。”

女儿:“谢谢我爸认真回复,你提到的《百年孤独》我就可以明白了…… 我爸继续写下去吧,有空了再发第四章给我。”

父女间的这次对话,以理解和鼓励告终。女儿的批评,不是为了否定,而是为了帮助父亲的作品变得更好。而父亲的解释,也让女儿领悟到了一种更高层次的文学追求。

2020/9/6 法兰克福501

2025年9月15日星期一 维也纳石头巷