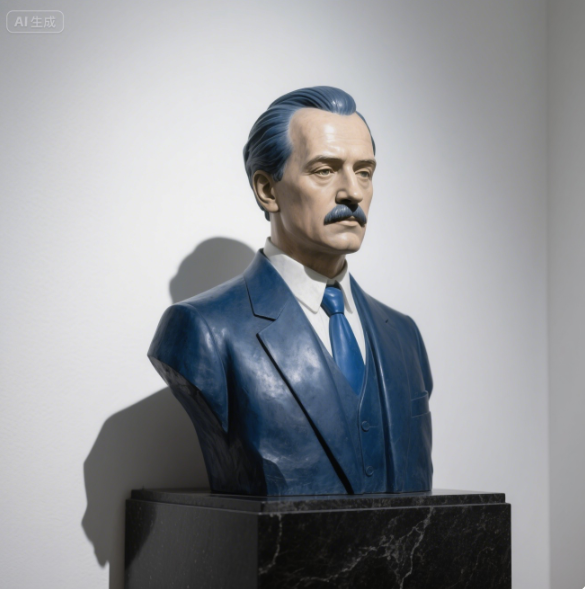

勋伯格:颠覆与传承的音乐巨匠​

1874 年的维也纳,秋意渐浓,利奥波德区的一间普通公寓里,犹太鞋商塞缪尔·勋伯格迎来了他的幼子阿诺德·勋伯格。谁也未曾料到,这个在拮据家境中诞生的婴儿,日后会以雷霆万钧之势,彻底改写 20 世纪音乐的发展轨迹,成为无调性与十二音体系的开山鼻祖。他的一生,如同一部跌宕起伏的交响乐,充满了挣扎与突破、痛苦与执着,在音乐的殿堂里留下了不可磨灭的印记。

一、生命的序曲:成长、爱恋与家庭的变奏

阿诺德·勋伯格的童年,是在维也纳街头的喧嚣与家中的清贫中度过的。尽管物质条件匮乏,但音乐的种子却早早在他心中生根发芽。八岁那年,他与小提琴结下不解之缘,指尖流淌出的稚嫩音符,成了他童年最珍贵的慰藉。稍大一些,他又自学大提琴,凭借着一股不服输的劲头,很快便能在业余乐队中崭露头角,用琴弦诉说着内心的喜怒哀乐。

然而,命运的考验总是不期而至。在他十六岁那年,父亲不幸离世,家庭的重担瞬间压在了这个少年的肩上。为了支撑全家的生计,勋伯格不得不放下心爱的乐器,走进银行,成为一名普通职员。冰冷的银行账本与滚烫的乐谱,在他的生活中交织碰撞,一边是为了生存的无奈妥协,一边是对音乐无法割舍的热爱。在那段艰难的日子里,银行的工作占用了他大量的时间,但他从未放弃对音乐的追求,总是在工作之余,挤出点滴时间钻研乐理、谱写乐章。

命运的转机,出现在他与作曲家亚历山大·策姆林斯基的相遇。那是在工人交响乐团的排练间隙,策姆林斯基偶然看到了勋伯格的早期习作,被其中蕴含的音乐天赋和独特的创造力所打动,当即决定收他为徒。这段短暂却宝贵的对位法课程,成了勋伯格一生唯一接受过的正规音乐教育。在策姆林斯基的悉心指导下,勋伯格如饥似渴地吸收着音乐知识,他的创作水平突飞猛进,音乐的世界在他面前愈发广阔。

1897 年,勋伯格的《D 大调弦乐四重奏》初试锋芒,在音乐界引起了小小的波澜。而此时,他与策姆林斯基的妹妹玛蒂尔德之间的情愫也悄然成熟。两人情投意合,很快便步入了婚姻的殿堂。婚姻初期的生活,如同一首和谐的二重奏,琴瑟和鸣,温馨而美好。玛蒂尔德为他生下了两个孩子,家庭的幸福让勋伯格感受到了前所未有的温暖,也为他的创作注入了新的灵感。

然而,平静的生活在 1908 年被一场突如其来的风暴打破。玛蒂尔德与画家格斯特尔私奔,这突如其来的背叛,如同一把利刃,深深刺痛了勋伯格的心。痛苦、愤怒、迷茫,种种情绪在他心中交织,最终化作了《空中花园之篇》的音符。在这部作品中,他大胆地打破了传统的调性束缚,用无调性的音响迷宫,尽情宣泄着内心的破碎与心碎。每一个音符,都像是他滴血的呐喊,充满了强烈的情感张力。

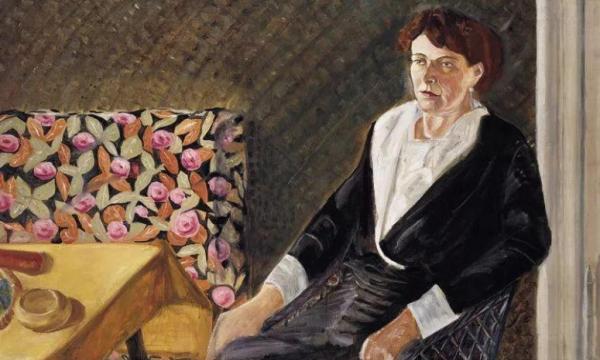

尽管玛蒂尔德后来选择回归家庭,两人短暂复合,但这段裂痕却始终无法完全弥合。不久后,玛蒂尔德便因病离世,给勋伯格留下了无尽的伤痛。十年之后,在人生的低谷中,勋伯格遇到了鲁道夫·柯立许的妹妹格特鲁德。或许是经历了太多的风雨,他格外珍惜这份来之不易的感情,两人携手步入婚姻。这段婚姻,成为了他日后流亡岁月里最坚实的依靠,如同一座稳固的锚,让他在漂泊的生活中找到了一丝安宁。

二、音乐的革命:天赋、探索与开创性的突破

勋伯格的音乐求学背景,虽没有接受过系统而漫长的专业训练,却丝毫不妨碍他音乐天赋的绽放。策姆林斯基那短短数月的指导,如同为他打开了一扇通往音乐秘境的大门,让他得以凭借自身的聪慧与执着,在音乐的海洋中自由遨游。他对音乐有着异于常人的敏感度和理解力,总能从看似平凡的声音中,捕捉到独特的音乐灵感。

他的创作历程,如同地质断层般清晰分明,每一个阶段都代表着他对音乐的不断探索与突破。在调性时期(1908 年前),勋伯格的作品中还残留着浪漫主义的余韵,但其中已经蕴含着反叛的种子。弦乐六重奏《升华之夜》便是这一时期的代表作,作品中,瓦格纳式的半音浪潮奔涌不息,情感的表达细腻而深刻,就连当时声名显赫的理查·施特劳斯也为之折服,主动推荐他到柏林斯顿音乐学院执教。这不仅是对勋伯格音乐才华的认可,更是他音乐生涯中一个重要的里程碑。

1908 年,成为了勋伯格音乐创作的分水岭,他毅然决然地踏上了无调性革命的征程(1908-1920)。当《空中花园之篇》横空出世,彻底撕裂了传统调性的枷锁时,观众席上一片哗然。有人惊叹于他的大胆创新,也有人对这种全新的音乐语言难以接受,争议声此起彼伏。但勋伯格并未因此退缩,他坚信自己所走的道路。1912 年,《月迷彼埃罗》的问世,更是将无调性音乐的探索推向了新的高度。这部作品以独特的“诵唱”技法惊世骇俗——人声在说话与歌唱之间自由游走,配合着室内乐的伴奏,生动地描绘出癫狂的月亮意象,仿佛将听众带入了一个光怪陆离的梦境。演出时,嘘声几乎要掀翻维也纳音乐厅的屋顶,但这也恰恰证明了这部作品所具有的强大冲击力。

进入 20 世纪 20 年代后,勋伯格的音乐创作迎来了更为成熟的阶段,他创立了影响深远的十二音体系(1920 后)。1923 年,《钢琴组曲》首次完整实践了音列矩阵,在这部作品中,半音阶的十二个音被平等排列,通过原形、逆行、倒影等数学变换,构建起一个严密而复杂的音响宇宙。这一体系的出现,彻底打破了传统音乐中主音的统治地位,为音乐创作开辟了一片全新的天地。

在纳粹阴影笼罩欧洲,勋伯格被迫流亡美国期间,他的创作充满了对时代的反思和对人性的呐喊。《华沙幸存者》便是这一时期的巅峰之作,他以十二音列的形式,爆发出犹太灵魂的不屈呐喊。这部作品仅用 12 天便一挥而就,朗诵者嘶吼着集中营的暴行,字字泣血,声声揪心,而男声合唱《听吧,以色列!》则如圣光般刺破黑暗,给人以希望与力量。作品一经问世,便引起了巨大的反响,成为了反法西斯的音乐宣言。

三、永恒的回响:作品传播、世界影响与维也纳的致敬

维也纳,这座孕育了无数音乐大师的城市,既是勋伯格音乐生涯的起点,也是他最终的精神归宿。1899 年,《升华之夜》在音乐协会大厅首演,争议与赞誉如影随形,人们对这部作品的评价褒贬不一,但它无疑为勋伯格在音乐界赢得了一席之地。1912 年,《月迷彼埃罗》在维也纳音乐厅上演时,更是引发了轩然大波,嘘声与掌声交织,成为了音乐史上的一段传奇。

然而,维也纳最终以最庄重的方式承认了这位音乐巨匠的价值。1998 年,阿诺德·勋伯格中心在兰德大街的范托宫揭幕,这里保存着两万页手稿、画作与日记,每一件物品都承载着勋伯格的音乐梦想与艺术追求。2011 年,这些珍贵的遗产入选联合国教科文组织《世界记忆名录》,向世界展示了勋伯格对音乐艺术的巨大贡献。如今,游客们可以在这里触摸到他洛杉矶书房的复原陈设,聆听《摩西与亚伦》未完成的第三幕残稿。这部歌剧在维也纳酝酿了十年,其中摩西与上帝对话的咏叹调,恰似作曲家对艺术神性的永恒追问,引人深思。 勋伯格作品的传播之路,并非一帆风顺,甚至屡遭劫难。2025 年 1 月,洛杉矶一场大火吞噬了贝尔蒙特音乐出版社,库存的乐谱瞬间化为灰烬。这家出版社是勋伯格之子拉里经营的机构,五十年来,拉里一直默默守护着父亲的遗产。面对如此沉重的打击,拉里坚定地宣言:“我们将以数字格式重建”,他的话语如十二音列般倔强,彰显着对父亲音乐遗产传承的决心。尽管历经波折,但勋伯格的音乐如同不灭的火焰,始终在世界的各个角落燃烧,影响着一代又一代的音乐人。

四、多彩的侧面:逸闻趣事与生活情调

在音乐之外,勋伯格还有着鲜为人知的另一面,他的画笔同样充满了激进的色彩。1908 年,他结识了著名画家康定斯基,两人一见如故,共同创办了“蓝骑士”画展。勋伯格的画作风格独特,他的自画像中,眼眶深陷,线条扭曲,如同他的作品《期待》中的无调性和弦,充满了强烈的表现力。康定斯基曾由衷赞叹:“他的画里有音乐的绝对精神!” 这跨界的艺术创作,不仅展现了勋伯格丰富的艺术细胞,更让人们看到了他对不同艺术形式的探索与融合。

在课堂上,勋伯格则展现出幽默可亲的一面。1918 年,他创立了维也纳私人音乐演出协会,并立下了一些奇特的规矩:禁止评论家入场、禁止节目预告、禁止鼓掌。这些规矩看似苛刻,实则是为了让听众能够不受外界干扰,纯粹地感受音乐的魅力。学生贝尔格回忆,勋伯格在讲解对位法时,会突然模仿螃蟹横走,风趣地说:“主题逆行就像这样!”生动形象的比喻,让抽象的音乐理论变得通俗易懂。而他的美国学生,则有幸收到他手绘的“和弦星座图”,他将抽象的音列化为璀璨的银河,让学生们在欣赏星空之美的同时,加深对音乐理论的理解。

勋伯格的未竟之作,仿佛是他命运的隐喻。歌剧《摩西与亚伦》停笔于第三幕,摩西的沉默仿佛预言了作曲家生命的戛然而止。1951 年 7 月 13 日,勋伯格因心脏病在洛杉矶的公寓中与世长辞。弥留之际,他紧盯时钟,低声呢喃:“和声还没解决……”当时针指向午夜,这位 77 岁的音乐巨匠,生命的乐章终止于一个未解决的属七和弦,给世人留下了无尽的遗憾与遐想。

五、不朽的遗产:后世影响、荣誉与评价

勋伯格的音乐成就,不仅在于他开创了新的音乐体系,更在于他对后世产生了深远的影响。在维也纳市中心,一条街道以他的名字命名,这是这座城市对他最高的敬意。在音乐史的坐标上,他无疑划分了一个新的时代,他与贝尔格、韦伯恩组成的“第二维也纳乐派”,将德奥音乐从浪漫主义的余晖中带入了现代主义的白昼,为 20 世纪的音乐发展指明了新的方向。

他的音乐思想如同播撒在五大洲的种子,在不同的土壤中生根发芽,绽放出绚丽的花朵。肖斯塔科维奇在苏联的铁幕之后,偷偷钻研他的乐谱,从中汲取创作的灵感;凯奇在纽约受到他的启发,创作了惊世骇俗的《4 分 33 秒》;就连斯特拉文斯基的晚期创作,以及武满彻的琵琶协奏曲中,都能看到十二音列的影子。勋伯格的音乐理论,打破了地域与文化的界限,成为了世界音乐宝库中不可或缺的一部分。

勋伯格的荣誉,不仅体现在街道的命名和作品的广泛传播上,更体现在后世对他的高度评价中。他的十二音理论手稿,与一帧家庭录像一起,被珍藏在维也纳档案馆中。录像里,1949 年的加州庭院,白发苍苍的勋伯格推着秋千架上的孙儿,笑声淹没了夏日的蝉鸣。这温暖的片段与他《和声学》中的冰冷法则形成鲜明的对比,揭示出现代音乐革命背后最人性的真相:一切颠覆皆源于爱——对生命不屈的爱,对艺术虔诚的爱。

如今,勋伯格墓碑上的乐句凝固在洛杉矶西木村,但他的音符早已挣脱了时空的束缚。当柏林爱乐奏响《升华之夜》,当东京歌剧院上演《摩西与亚伦》,那奔涌不息的半音之河,依然在诉说着这位音乐巨匠的传奇人生。正如他当年写在银行账本背面的预言:“我将迫使后世传承我的艺术遗产,”他做到了,他的音乐将永远在世界的舞台上回响,激励着后人不断探索音乐的无限可能。

2025年7月15日星期二维也纳石头巷