永恒的回响:于金色大厅邂逅威尔第《安魂曲》

1.维也纳金色大厅

与维也纳金色大厅结缘,是20世纪90年代一个初夏,我们从德国杜宾根大学城到维也纳,差不多武汉到南京的距离。计划搭乘顺风车,先在大学城群发信息,支付一定的车资。正好有个男孩去维也纳看望他的女朋友,我们可与他同来,记得我们自制卤菜请他午餐,他吃得津津有味,到了傍晚,见到他的女朋友,两人一见,便不管不顾地拥吻,当年妙儿只有五六岁,一副淡定的样子,至今给我留下印象。维也纳金色大厅新年音乐会享誉全球,来维也纳肯定要去金色大厅看看,我们是在紧闭厅门的上午来朝圣,请求管理员让我们进去看看,当年他看到我们远道而来,给予我们参观的便利。转了一圈,盲人摸象式地转一圈,坐在观众席上,拍了几张照片,了结了这个心事。上周去卡尔大教堂观摩音乐会时,还在金色大厅周围转悠,现在终于能在此参与一场音乐盛宴。

维也纳金色大厅蜚声海内外,它宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在维也纳音乐之友协会大楼之中,这是一座音乐圣殿的核心瑰宝。这座由建筑大师 T・冯・汉森于 1867 年精心雕琢而成的意大利文艺复兴风格建筑,以其独特的魅力吸引着世界各地的乐迷。其外墙红黄相间,色彩明艳而庄重,屋顶之上,音乐女神雕像傲然矗立,仿佛在守护着这片音乐的净土,让整个建筑宛如一座声音的圣殿,散发着神秘而迷人的气息。

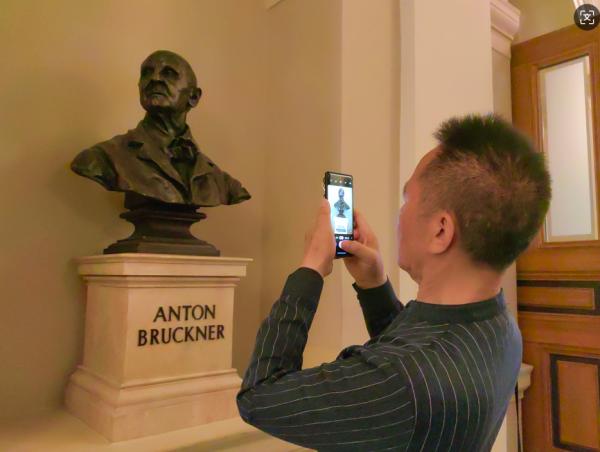

走进金色大厅,仿佛踏入了一个音乐的时空隧道,这里的满是著名音乐家的雕像,看看他们的大名,一个也舍不得落下,全部照了合影。上二楼进入演出大厅,还不忘在楼梯口拍照留念,坐在席位上,前后右右一阵连拍。

我们提前了半个小时,拍照留影后,便开始打量这个向往已久的金色大厅,名副其实的金碧辉煌,尽管只能看看热闹,从我提前做的功课中了解到,它的声学设计堪称建筑史上的奇迹。木质地板下巧妙设置的共鸣空间,如同一个巨大的声音容器,将每一个音符都精心收纳并放大;精密计算的包厢分割,让声音在空间中均匀传播,避免了任何一处死角;墙面女神柱的排列,不仅增添了艺术美感,更在无形中引导着声波的走向。正大厅的观众席顶上,还有两条走廊式的观众席俯视金厅。它的音乐设计高妙之处,无论身处哪个角落,听众都能享受到均质完美的音响效果,仿佛置身于音乐的中心,与每一个音符亲密接触。

自 1870 年首演以来,金色大厅不仅是维也纳爱乐乐团的常驻地,更凭借每年元旦向全球转播的新年音乐会,将那金碧辉煌的装饰与无与伦比的声学魅力,深深地铭刻在世界乐迷的心中,成为了音乐爱好者心中的圣地。

2.维也纳大学交响乐团

今晚,执棒的是维也纳大学交响乐团,尽管与同城的维也纳爱乐乐团相比,它在名气上或许稍显逊色,但却有着独特的艺术魅力与深厚的文化底蕴。

8点刚过,挂着红色标识交响乐团合唱团员入场,再就是乐队队员拿着各自的乐器入场,这是一个庞大的大学交响乐团,大约有250人,交响乐团汇聚了维也纳大学音乐专业的精英师生,他们怀揣着对音乐的热爱与执着,在知识的殿堂中不断汲取养分;同时,我注意到了多位亚洲面孔,还有左边男性合唱队的黑人面孔,大学交响乐团吸引了来自世界各地的优秀青年音乐家,他们带着各自的文化背景和音乐风格,为乐团注入了新的活力。这些音乐家们以对音乐的炽热追求与创新精神,在古典音乐领域不断探索前行。近年来,乐团凭借对经典曲目的精彩演绎,让那些历经岁月沉淀的旋律焕发出新的生机;同时,也积极挖掘推广小众作品,为古典音乐的发展注入了新的血液,逐渐在欧洲乐坛崭露头角。

担任指挥的印度裔指挥家维杰・乌帕德亚雅。他出生于印度勒克瑙,是奥地利指挥家、作曲家,现任维也纳大学爱乐乐团艺术总监。维杰与中国渊源颇深。2017 年至 2020 年,他作为中国文化和旅游部的外聘专家,负责为中国交响乐团及合唱团策划组织艺术项目。2016 年,他应中国国家交响乐团委约,创作了第二部交响曲《长安门》,该作品围绕中国古代丝绸之路上的代表性文化艺术创作而成,分为四个乐章,展示了中国音乐的丰富多彩和文化底蕴的博大精深的特点。他以其细腻且富有激情的指挥风格著称于世。他对作品有着深刻的理解与独到的诠释,每一个手势、每一个眼神都仿佛在与音乐对话,引导着乐团成员们将作品的内涵完美地呈现出来。他曾带领乐团成功演绎多部高难度交响作品,每一次演出都赢得了观众和业内人士的高度赞誉。

乐团中,2位首席小提琴手技艺精湛,其中一位是亚洲面孔,她们的琴弓在琴弦上轻盈舞动,演奏出的音色纯净如山间清泉,情感饱满似炽热火焰,每一个音符都仿佛带着生命的温度;2位首席大提琴手的演奏则沉稳大气,每一个音符都饱含深情。在指挥家维杰一左一右的2位女高音歌唱家和2位男高音歌唱家,其中一位是韩国裔,可惜我手中没有节目单,无法了解他们的音乐背景。他们与乐团成员默契配合,如同一个紧密相连的整体,为这场演出奠定了坚实的基础。

当交响乐队入席时,演出大厅中响起了观众长时间的热烈鼓掌,维杰走向指挥台,拿起话筒,告知这是一场慈善演出,所有收入将捐给联合国儿童基金会,他先做了答谢,主要是美国、中国等多家大使馆支持这次活动,有好几位大使亲临现场。

演出结束后,鉴于他与中国之间的友好关系,他在工作室接待许多中国朋友,并与大家一起合影留念。

3.威尔第:以安魂曲镌刻人间悲悯

据估计全世界有《安魂曲》高达1600多首,而意大利作曲家威尔第《安魂曲》首屈一指,影响力空前。这部宏大交响曲的出世,是作曲家的呕心沥血之作。

1873 年,当 58 岁的威尔第听闻精神导师曼佐尼逝世的噩耗时,这位刚刚完成《阿依达》这部歌剧巨作的巨匠,内心被悲痛所填满。他将五年前为罗西尼葬礼创作的《拯救我》手稿重新展开,那泛黄的纸页仿佛承载着他对逝者的无尽思念。1868 年,威尔第曾倡议 13 位作曲家共同创作安魂曲,以悼念罗西尼,然而,由于合作过程中出现了种种问题,这一美好的计划最终流产,这让威尔第黯然神伤,只能将手稿搁置一旁。但此刻,对这位被誉为“意大利灵魂”的曼佐尼的崇敬,如同星星之火,点燃了他独自完成整部《安魂曲》的信念。

作为一位公开的无神论者,威尔第创作《安魂曲》的动机纯粹出于人文情怀。他曾在致米兰市长的信中直言:“这不是宗教仪式,而是我对伟大人格的礼赞。”他希望通过这部作品,表达对逝者的敬意和对生命的尊重,让音乐成为连接生者与逝者的桥梁。

1874 年 5 月 22 日,在曼佐尼逝世周年纪念日这一天,《安魂曲》在米兰圣马可教堂首演。为了能让女高音登台演出,威尔第甚至争取到了破例许可——演唱者需佩戴黑色面纱。当百人乐团与百二十人合唱团在作曲家亲自指挥下倾泻出第一个音符时,这部融合了歌剧戏剧性与宗教庄严感的杰作瞬间震撼了整个乐坛。尽管维也纳指挥家毕罗曾讥讽它是“披着僧衣的歌剧”,多年后在亲历现场后,他被这部作品的魅力所折服,致信向威尔第道歉。威尔第仅冷淡回应:“可能你第一次就说对了。”这部作品真正实现了威尔第夫人朱赛皮娜的预言:“像威尔第这种人,就要写得像威尔第”——以炽热的人性超越宗教藩篱,让音乐成为人类情感的共同语言。

4.七重声浪:穿越生死的精神史诗

我是一个音乐盲,在维也纳这座音乐圣都,受到经典音乐的洗礼,我希望通过参与系列音乐活动,能够走进这个神秘而又魅力十足的音乐世界里,在网络上搜寻到台湾音乐人林伯杰对威尔第的《安魂曲》解读,从文字中体验音乐的神秘与奥妙。

《安魂曲》共分七幕,我选其中重点部分,讲述我在现场的感受。

第一幕:幽光初现(进堂曲)

弦乐如低语般的琶音,在黑暗中缓缓漫入,仿佛是夜的精灵在轻声诉说。合唱团轻吟着“主啊,赐他们永恒安息”,那柔和而庄重的声音,如同温暖的阳光,洒在每一个听众的心田。男高音领唱的《垂怜经》,如曙光穿透云层,明亮而充满希望,将祈求送至穹顶。四位独唱者以赋格交织攀升,他们的声音相互交织、相互呼应,如同天籁,在金色大厅中回荡。金色大厅的木质共鸣腔仿佛被唤醒,声波在女神柱间萦绕不息,营造出一种神秘而庄重的氛围,仿佛带领听众踏入了一个神圣的空间,开启了这段灵魂的旅程。

末日图景(继抒咏)

在指挥家激昂的手势下,定音鼓猛然击碎宁静,如同一道惊雷在夜空中炸响!《震怒之日》以排山倒海之势的合唱宣告审判降临,那强大的声浪仿佛要将整个世界吞噬。八支小号从厅堂高处奏响《末日号角》,铜管光芒如利剑劈开空气,尖锐而嘹亮的声音让人不寒而栗。男低音在《死亡战栗》中唱出“死者将起身应答”,那低沉而有力的声音,声浪撞击着镶金浮雕,仿佛是死神的召唤。当女中音独唱《审判书卷》,金色大厅的声学设计让每个单词清晰可辨,这是威尔第为强化戏剧性,将原合唱段落改为独唱的匠心独运。强烈的节奏与宏大的音响,将末日的威严与恐怖展现得淋漓尽致,令人仿佛置身于末日审判的现场,感受到心灵的强烈震撼,仿佛自己的灵魂也在这一刻受到了审判。

悲鸣与救赎(奉献曲至羔羊经)

《俯伏乞求》中三重唱如风中残烛摇曳,那微弱而颤抖的声音,仿佛是人们在困境中的挣扎与呼喊。而《痛悔我罪》的男高音独唱则迸发出歌剧式的激情咏叹,他的声音高亢而激昂,将内心的悔恨与痛苦尽情宣泄。最动人的《流泪之日》源自歌剧《唐卡洛》的弃用段落,威尔第将其熔炼成混声悲歌,那哀伤的旋律如泣如诉,让人不禁为之动容。当《奉献曲》四重唱化作女高音天使般的福音,维也纳大学交响乐团的弦乐组以丝绸般的音色托起希望,那柔和而温暖的声音,如同黑暗中的一盏明灯,照亮了人们前行的道路。难怪 1874 年斯卡拉观众高呼“再来一次!”。这一部分情感丰富多变,从悲伤的悲鸣到对救赎的渴望,再到希望的曙光,音乐如同一幅波澜壮阔的画卷,展现出人性在困境中的挣扎与对光明的向往,让听众在音乐中感受到了生命的顽强与不屈。

永恒之光(安所经)

女高音在《拯救我》中展开灵魂独白,恐惧、愤怒、祈求随音阶翻涌,她的声音时而高亢激昂,时而低沉婉转,将内心的复杂情感展现得淋漓尽致。当《震怒之日》主题最后一次轰鸣,合唱团以微弱气息反复吟诵“拯救”,直至女高音以悬浮般的高音消逝于寂静。90 分钟的灵魂跋涉在此刻凝结,金色大厅千余听众的屏息,成为作品最后的休止符。这一段将音乐推向了高潮,也为这场灵魂之旅画上了一个意味深长的句号,让听众在余韵中陷入深深地思考,仿佛自己的灵魂也在这场音乐之旅中得到了一次洗礼。

5.余震:当声波穿透躯壳

当最后一个音符在金色大厅的镶金穹顶下消散,我的指尖仍在座椅扶手上微微震颤。威尔第以歌剧的烈焰点燃宗教经文,而维也纳大学交响乐团让这火焰获得了焚尽一切的能量。《震怒之日》的定音鼓如重锤击打胸腔,那强烈的节奏仿佛要将人的心脏震碎;八支小号从环形包厢倾泻而下的号角声,几乎将身体撕裂,让人感受到一种前所未有的震撼。然而最致命的却是那些寂静时刻:女中音在《审判书卷》中低吟“每一件事都将揭示”时,木质地板传来的轻微共鸣,仿佛大地深处的叹息,让人不禁联想到生命的无常与神秘。

最具神性启示的当数《羔羊经》。两位女声无伴奏二重唱在金色大厅的声场中化作实体,她们的声音从勃拉姆斯曾工作过的档案室方向飘来(那里珍藏着他捐赠的数千册乐谱),纯净得如同月光穿透彩窗,那空灵的声音仿佛来自另一个世界,让人感受到一种超凡脱俗的神圣。此刻突然领悟威尔第悖论:这位无神论者通过对死亡的凝视,创造了最接近永恒的音乐圣殿。他用音乐表达了对生命的敬畏和对人性的思考,让人们在音乐中感受到了超越宗教的精神力量。

观众久久不愿离去,一次次热烈的鼓掌,表达他们对演奏的成功,即使大家离开大厅,出了音乐大门,依然在此逗留着。

我步出音乐厅时,仰望屋顶的音乐女神雕像在夜色中沉默。她们见证过 1870 年金色大厅的首演,见证了无数音乐巨匠在这里留下他们的辉煌;也见证过 1998 年中国民乐在此引发的东方风暴,让世界听到了来自东方的音乐之声。当然,我也听到了一些金色大厅的负面新闻,这几年他们“开放搞活”,只要给足经费,便可以租用场地进行表演,被不满的观众,戏称为“金钱大厅”,尽管这样,金色大厅的高水准演出是不用质疑的。

今夜,威尔第以人性烛照死亡的《安魂曲》,再次证明音乐才是超越信仰的通用语言。当合唱团最后的“Libera me”(拯救我)在空气中融化,我们都成了被赦免的人,仿佛在这场音乐之旅中,我们的灵魂得到了救赎。

这场音乐会不仅是一场听觉的盛宴,更是一次心灵的洗礼,让我深刻感受到了音乐的无穷魅力与强大力量,它将永远铭刻在我的心中,成为我生命中一段难忘的回忆。

2025年6月16日星期一 维也纳