阿尔卑斯东麓三日梦幻之旅:施拉德明周边的自然与人文之美(下)

目 录

1.连绵不断的绿色长廊

2.极地飞驰的山地自行车

3.别具特色的奥地利乡村之旅

4.雨中的蓝宝石项链——施泰尔马克湖

5.不同角度的镜湖之美

6.探秘阿尔卑斯的明珠

7.体验六月雪

8.在尖叫声中释放压力,在极速飞驰中感受心跳

9.艺术长河中的阿尔卑斯

10.东西方的山脉对话

6.探秘阿尔卑斯的明珠

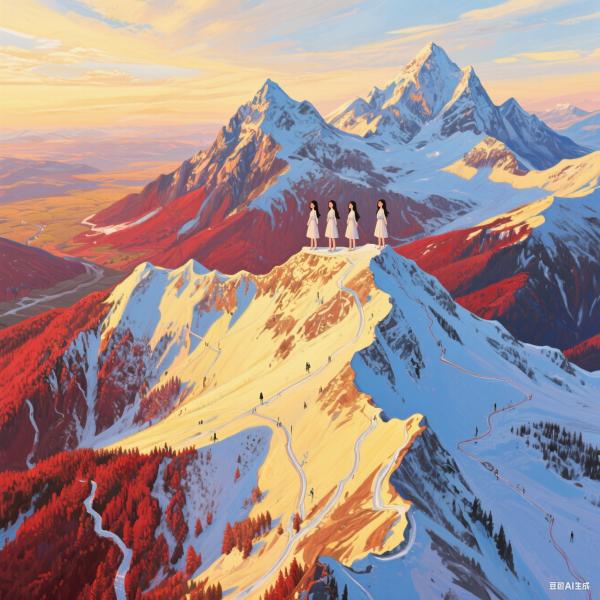

在奥地利阿尔卑斯山东麓,有一处宛如仙境般的胜地——施拉德明-达赫施泰因,它以其独特的魅力吸引着来自世界各地的游客,成为阿尔卑斯山区一颗璀璨的明珠。

当我们将车停在小镇停车场,换乘 960 大巴盘山而上时,海拔的逐渐攀升,眼前的景色也越发令人心醉神迷。沿途,黛绿的山峦连绵起伏,峰峦叠嶂,仿佛一幅徐徐展开的山水画卷。而在山脉的两侧,几十座山峰错落有致地盘踞其中,它们犹如铁血卫士,守护着这片神奇的土地。远远望去,这些山峰在阳光的照耀下,散发着一种冷峻而又威严的气息,让人不禁对即将展开的旅程充满了期待。随着海拔的升高,气温逐渐降低,空气中弥漫着一丝凉意。而此时,散落在山间的积雪面积越来越大,在阳光的反射下,闪烁着耀眼的光芒,宛如一片片璀璨的钻石。夏天的雪,本就是一种罕见的景象,而在这里,我们却有幸目睹这一奇观,心中的喜悦与震撼难以言表。单是这六月雪的景象,就足以让我们觉得此行不虚。

此地的缆车别具一格,并非常见的最多可坐 6 人的类型,而是分成上下两层,一部分人在缆车顶,一部分人则在缆车后,一辆缆车可容纳几十人同时乘坐。这样的设计,让游客们能够从不同的角度欣赏四周的风景。在缆车缓缓上升的过程中,我们仿佛置身于一个移动的观景台,将阿尔卑斯山的壮丽景色尽收眼底。远处的山峦连绵起伏,山顶上覆盖着皑皑白雪,与蓝天相映成趣;脚下的森林郁郁葱葱,绿意盎然,仿佛一片绿色的海洋。随着缆车的不断上升,我们离山顶越来越近,心中的兴奋之情也愈发强烈。终于,缆车抵达山顶,几乎所有的人都处于兴奋的状态。大家纷纷拿出手机,对着四面八方一阵狂拍,试图将这美丽的景色永远定格在镜头中。

站在山顶,阳光普照,山峦被染得金黄,仿佛披上了一层金色的外衣。环顾四周,这里的景色宛如人间仙境,令人陶醉不已。在观景台上,放置着一排置有顶篷的躺椅,我们将脚下的暗板拉开,然后半躺着,静静地欣赏这 2995 米处的旖旎风光。此时,微风拂面,带来一丝凉意,让人感到无比惬意。在这里,我想分享一个小小的体验:千万不要一窝蜂似的随大流。当第一波游客离开后,第二波人尚未到来的这个空档,是欣赏美景的最佳时机。此时,四周安静下来,我们可以尽情地眺望四周,将美景尽收眼底,身心也会感到无比愉悦。此行我还带有一个任务,便是要在群里分发一些视频和照片,分享关注我的亲朋好友,随手拍摄下来,引来热烈的回应,“风景绝佳之处”“美不胜收”“向往之中”……

这个高空观景处,分成 3 层,各有特色。我们刚上的缆车停靠处为一层,转过这个巨型平台,沿着铁栅格而上,便来到了第二层。这里有多处长椅供游人休息,旁边还有一个用玻璃相隔的高空餐馆,为兴奋疲乏的旅人提供了一个舒适的用餐环境。在这里,来自不同国家、不同肤色的人们汇聚一堂,由于座位有限,大家常常需要拼桌而坐。这种不同文化背景的人们相聚在一起的场景,充满了和谐与欢乐。我们 4 人打算自拍合影时,旁边一位热心的旅人主动接过我们的手机,为我们拍了一张合影,让我们的旅行增添了一份美好的回忆。在餐厅用餐时,送餐员送得很快。这里的食物或许是预制菜,但味道却十分可口。我点的那份食物,用中国食品类比,可以称之为牛肉汤汁泡馍,尽管使用刀叉食用,但我依然吃得津津有味。在用餐过程中,我本想隔着玻璃拍几张远景,却发现玻璃上均匀铺排着黑色点点。同行者判断,这主要是为了防止鸟撞上玻璃,这一小小的细节,充分体现了当地对细节的重视。在这几日的旅行中,我深刻地感受到,这里无论是人性化的设施,还是对细节的处理,都做到了极致。与国内许多景点不同,它不会做过多引导性的宣传,而是给旅客留下了足够的顿悟和想象空间,让人们能够更加自由地去感受和探索这片美景。

第三层是一个巨大的观景平台,平台上没有过多的设施,游人在四处转悠,更多的是向远处观景。景色与前两层又有所不同,山峦连绵,云海翻腾,仿佛一幅气势磅礴的山水画卷。在左手边,有一个可供冒险一照的小小平台,它翘上伸出去悬在空中,只允许一两个游人拍照留影。我鼓起勇气站上去,耳边山风呼呼地刮着,仿佛在耳边低语。此时,我克制住内心的恐惧,尽量不俯瞰下边,因为我知道,对于恐高症者来说,这样的高度和环境定会让人吓晕过去。

7.体验六月雪

一直以来,我都对六月雪充满了向往之情,武侠作品里,把它们描述得神奇之至,而在此,我终于可以近距离地与它互动了。站在山峦背后远远俯视,眼前是一个天然的滑雪场,雪地上行走或滑雪的人,肉眼看上去只有蚂蚁般大小。尽管他们身形微小,但在雪的映衬下却清晰可见。雪道上积雪甚厚,雪的颗粒粗大,想必是白天被阳光晒化,晚上又被冻雪覆盖形成的。我们沿着雪道下山,由于山势颇陡,滑滑溜溜而下,幸好一直携带的两根杵杆大派用场,帮助我们保持平衡。走了一半,或许是因为紧张,内衣已经湿透。我索性坐在雪地上,手抓一把雪留影一张,还嗅了嗅雪的味道,第一次冒出了一个自创名词 ——“雪香”。

我们首先来到冰湖旁,这里聚集了许多游客。有位不明国籍的半大男孩,从远处搬着一块石头,狠狠地往冰湖扔去。我本以为这里的冰层一定很厚,哪知石头所落之处,溅起了水花,显然冰湖上覆盖了一层雪珠,并无想象中的厚冰,更谈不上可以在冰湖上行走。我慢慢从冰湖旁的崖石上爬,俯瞰这个冰湖,脑海中不知怎么冒出它像个羞态可爱的美少女的想法。这没来由的想象,或许是因为它的神秘和高远所致,非如此形容难以表达我内心的感受。然而,在我顺崖石而下时,一脚捅进齐大腿深的雪里,“呀”的一声,右脚进水了。我慌忙抽出来,鞋面已经滴出水珠来,看来冰湖给我开了一个小小的玩笑。

同行者玩兴不减,而我则有了个借口要回到山顶处。顺着长长的雪洞回返,相对要轻松一些。在山路一半处,设有一个传送带,游人站着便可以往山顶送去。出了这个圆形口,重新回到观景平台,旁边有长椅可坐。我脱下鞋袜,对着阳光,享受着这片刻的宁静与舒适。在休息的过程中,我发现这是一个著名景点,在阿尔卑斯山有着举足轻重的地位。在观察访客的过程中,我发现不少于五波中国同胞与我们同时来到山顶。在国外,我对中国话十分敏感,听到乡音,总有一种“他乡遇故知”之感。有一拨同胞要照合影,其中一位说:“找个老外帮我们拍一张吧。”听到这句话,我不禁哑然失笑,心中希望有位懂汉语的老外对我的同胞讲一句:“这里,你们是老外。”

施拉德明-达赫施泰因地区的美景不仅在于其壮丽的自然风光,还在于其独特的地理特色。达赫施泰因山峰属于高山喀斯特地貌,最高海拔高达 2995 米。这里的山脉呈现出独特的形态,山峰陡峭,山谷幽深,冰川遗迹随处可见。在阳光的照耀下,山峰的轮廓显得格外清晰,仿佛是大自然精心雕琢的艺术品。而山间的湖泊,如施蒂里亚的博登湖,宛如一颗明珠镶嵌在这片土地上,湖水清澈见底,倒映着周围的山峦和天空,美不胜收。

在阿尔卑斯山众多的景区中,施拉德明-达赫施泰因占据着重要的地位。它所在的萨尔茨卡默古特地区,于 1997 年被联合国教科文组织收录进世界文化遗产名录,其哈尔施塔特 -达赫施泰因文化景观更是闻名遐迩。这里不仅有迷人的自然风光,还蕴含着丰富的历史文化底蕴。从古至今,人类在这里留下了许多痕迹,从古老的塞尔特人村庄到罗马人建立的城镇,这些历史遗迹见证了岁月的变迁。

施拉德明-达赫施泰因在国际上也具有广泛的影响力。它是著名的滑雪胜地,每年都吸引着大量来自世界各地的滑雪爱好者。莫扎特雪场就位于这片令人叹为观止的山脉全景中,包含萨尔茨堡运动世界、施拉德明-达赫施泰因等多个区域,提供 760 公里精心准备的雪道和 270 个最新款的缆车,为滑雪者们提供了极致的滑雪体验。此外,这里还有许多独特的观景平台,如被誉为世界十大惊险观景平台之一的达赫施泰因山观景平台,依悬崖而建,形状犹如人的五根手指,吸引着众多追求刺激和美景的游客前来挑战和观赏。

奥地利阿尔卑斯山东麓的施拉德明-达赫施泰因,以其壮丽的自然景观、独特的地理特色、深厚的历史文化底蕴以及广泛的国际影响力,成为了阿尔卑斯山乃至世界旅游地图上一颗耀眼的明星。它宛如一个梦幻般的童话世界,等待着更多的人去发现、去探索、去感受它的魅力。无论是雪山、湖泊、峡谷,还是历史遗迹、文化传统,这里的一切都让人陶醉其中,流连忘返,也让每一位到访的游客都深刻地感受到大自然的鬼斧神工和人类文明的源远流长。

乘缆车下行时,我们频频回顾,依依不舍。

8.在尖叫声中释放压力,在极速飞驰中感受心跳

三日旅行还有最后一站,便是奥地利里蒂斯贝格滑行飞速器,我们依然乘960大巴返程,在中途下车,下坡几百米的脚程,便到了一个长长排队处,这里应该更适应孩子游乐,我们看到许多家长携带孩子们耐心排着长队。活泼好动是孩子的天性,不同国籍的孩子,便集中在一起,欢快地玩耍起来。与我们同时上车的有个7口之家,年轻的父母带着5个孩子,最大的不足十岁,最小的孩子还在手推车里,5个孩子除怀中的孩子是男孩外,他有4个姐姐,想来他今后一定会在花团锦簇中成长,我的中国思维料想这对年轻的夫妻,一直想要个男孩才止住生育。他们下车时,车上的人窃窃私语同样露出了好奇的眼神。

奥地利里蒂斯贝格滑行飞速器堪称一场感官与勇气的双重盛宴,其刺激与惊险的体验足以让每个参与者心跳加速,却又在巧妙的设计中暗含着令人安心的安全感。当人坐上这由滑道固定的飞行器,仅仅是启动时的瞬间加速,就能让人感受到一股强劲的推力,仿佛瞬间被抛入一场速度的狂欢。上山时沿着直线攀升,看似平稳的过程却在为下山的惊险蓄力,当飞行器抵达山顶,即将开始盘山而下的旅程时,一种期待与紧张交织的情绪便在心底悄然滋生。 下山的瞬间,飞速器如同脱缰的野马,沿着环绕山头的滑道疾驰而下,坡度随着高度的下降愈发陡峭,速度也随之不断飙升。风在耳边呼啸而过,化作尖锐的声响,仿佛在为这场刺激的旅程呐喊助威。最让人肾上腺素飙升的,是那些精心设计的转弯处,飞行器会随着轨道的弧度向外倾斜,身体也不由自主地被离心力拉扯,那种仿佛要被甩出轨道的错觉,让许多旅客忍不住爆发出尖声大叫。此刻,视线所及是飞速掠过的山林景色,脚下是不断变化的陡峭坡道,身体感受着速度与离心力的双重冲击,每一个细胞都在叫嚣着刺激。

然而,这看似惊险的设施,却有着极为贴心的安全设计。大人只需将孩子拦腰扣紧,简单的操作便能确保亲子一同体验的安全。手动调节速度的功能更是一大亮点,让参与者可以根据自己的承受能力来掌控节奏,既能享受极速飞驰的快感,也能在感到紧张时适当放缓速度,这种张弛有度的设计,让不同胆量的人都能找到属于自己的乐趣。

从设施特点来看,它巧妙地融合了惊险与安全。陈旧的外观或许让人初看时有些疑虑,但正是这种历经时间考验的设计,更彰显了其稳定性。滑道的固定设计让飞行器的运行轨迹始终可控,避免了失控的风险;而环绕山头的盘山轨道设计,则在有限的空间内创造出丰富的速度与方向变化,极大地增强了体验的趣味性和刺激性。手动调速装置则体现了对不同参与者需求的考虑,赋予了体验更多的灵活性。

当人们在尖叫声中释放压力,在极速飞驰中感受心跳,在安全的保障下尽情冒险,奥地利里蒂斯贝格滑行飞速器便成为了旅程中令人难以忘怀的高潮,为我们三日之旅画上完美的句号。

它同样以其独特的魅力,为每一位参与者留下了关于刺激、欢乐与安全并存的深刻记忆。

9.艺术长河中的阿尔卑斯

如此仙境之地,难道没有美妙的神话与传说,这大概引出了我文学病症的思考。

阿尔卑斯山脉的神话传说,是其深厚文化底蕴的重要组成部分。在瑞士,冰川被赋予神性,阿莱奇冰川传说中居住着冰巨人,伯尔尼高地流传着 “野人”守护宝藏的故事;意大利阿尔卑斯山区保留着罗马时期的山神祭祀遗迹,融合了战神玛尔斯与泉水女神的崇拜;奥地利提洛尔地区有“巨龙法夫纳”守护黄金的传说,高山玫瑰被神化为“精灵之花”;德国巴伐利亚山区的“贝希特斯加登侏儒” 擅长采矿,楚格峰则有 “风暴女巫”霍尔达的故事;法国勃朗峰区域流传着“白夫人”的传说,萨伏依地区的中世纪叙事诗《罗兰之歌》与阿尔卑斯山隘口紧密相连;斯洛文尼亚尤利安阿尔卑斯山区将盲螈神化为“洞穴龙”,“佐拉特·罗格”是守护羚羊的金角神兽。

这些神话传说随着时代的发展,也在不断演变。基督教的影响使部分传说融入了新的元素,如奥地利圣乔治屠龙故事、瑞士山神朝拜活动与圣母玛利亚崇拜的结合。同时,它们也成为了生态保护的象征,斯洛文尼亚的 “金角羚羊” 传说被环保组织用于抵制过度开发。在旅游发展的浪潮中,这些神话传说也被符号化,成为了具有地域特色的旅游纪念品主题。

幼年时,我就是从文学名著中看到它的风姿,阿尔卑斯山脉不仅是自然的宝库,更是文学与艺术的灵感源泉。我多次拜读的法国作家司汤达在《红与黑》中,把其故乡之中,以“红黑相间花岗岩” 暗喻社会冲突,将阿尔卑斯山脉的雄伟与社会的复杂巧妙地交织在一起。浪漫主义诗人拜伦以日内瓦湖为灵感,赞颂其“抛离尘世忧愁”的美景,这一诗句也被李斯特引用在钢琴曲集《旅行岁月》中。

奥地利作曲家马勒在隐居蒂罗尔州期间,深受阿尔卑斯山景与唐诗的启发,创作出不朽之作《大地之歌》。而李斯特与情人玛丽隐居瑞士时,以瓦伦湖波光为灵感创作的钢琴曲集《旅行岁月》,更是他从炫技者向作曲家华丽转身的标志。这些文学与艺术作品,让阿尔卑斯山脉的魅力跨越了时空,成为人类文化宝库中璀璨的明珠。

10.东西方的山脉对话

早就听说,阿尔卑斯山对应中国的姐妹山,这也是我需要深入探究的,据说在遥远的东方,中国的川西横断山脉中的四姑娘山,与阿尔卑斯山脉有着惊人的相似之处,被誉为 “东方阿尔卑斯”。幸运的是,我多年前去过四姑娘山,记得我们乘坐大巴在崇山峻岭中穿行了五六小时之久,到了四姑娘山,只有幺妹山,她那千仞绝壁给我留下惊艳的印象,现在回想起来,脑海里还可以展现。

四姑娘山由四座相邻的山峰组成,大姑娘山山势较缓,二姑娘山峰顶狭窄如城堡,三姑娘山植被丰富,是大熊猫的栖息地,而幺妹峰则以其陡峭的岩壁和极高的攀登难度,成为四川第二高峰。四座山峰终年冰雪覆盖,宛如四位身披白纱的少女,故而得名。

四姑娘山的形成经历了漫长的地质过程。8000 万年前至今的板块碰撞与造山运动,使青藏高原东缘剧烈抬升,邛崃山脉由此形成。200 - 300 万年前的冰川雕刻,塑造了角峰、刃脊、冰斗等冰蚀地貌。之后,持续的隆升与侵蚀,造就了如今险峻深谷的独特景观。

在文化层面,阿尔卑斯山脉与四姑娘山也有着不同的魅力。阿尔卑斯神话强调自然力量的人格化,如瑞士的冰川守护者、意大利的巫术信仰等;而中国昆仑神话以 “人成神”为主线,四姑娘山的传说中,山神女儿降魔、护寨人之女化为雪山等故事,体现了藏民对自然的敬畏和改造自然的英雄主义精神。

这次阿尔卑斯东麓的旅行,让我们深刻领略到了奥地利自然风光的壮美和人文环境的魅力。霍赫沃尔岑山的雄伟、施泰尔马克湖的秀丽、赖特阿尔姆山和镜湖的独特,施拉德明-达赫施泰因山峰的奇诡,以及里蒂斯贝格滑行飞速器的惊险刺激,还有那周边小镇和村庄的宁静与温馨,都给我们留下了难以磨灭的印象。这里不仅是旅游的胜地,更是人们心灵的栖息地,让人不禁对这片土地充满了向往和眷恋。

2025年6月11日星期三 维也纳