永恒的追光者:纪念斯特凡·茨威格

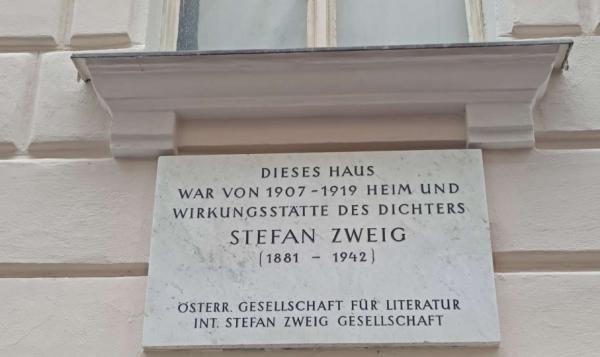

这座房子是1907年至1919年作家的避难所和活动场所

斯特凡·茨威格(1881-1942)

在历史的长河中,总有一些名字如璀璨星辰,照亮人类精神的天空。斯特凡·茨威格,便是这样一位伟大的作家。在奥地利期间,我列出的计划,他是我拜访的名家。在感恩教堂附近,我与陈博士用手机做向导,绕来绕去走了三公里的街道,怀着无比崇敬的心情,踏上了追寻他足迹的旅程,拜访了他 1907 年至 1919 年间的避难所与活动场所,还在斯特凡·茨威格文学学会立于维也纳市科赫加斯 8 号的纪念牌前伫立、拍照留影。思绪仿佛穿越时空,回到了那个风云变幻的时代,与这位文学巨匠进行了一场跨越时空的对话。

一、人生浮沉:在动荡中坚守的精神行者

1881 年,茨威格诞生于维也纳一个犹太富商之家。维也纳,这座被誉为“欧洲心脏”的城市,宛如一座艺术的殿堂,将浪漫与深邃完美融合。它用艺术的芬芳与思想的甘露,精心编织成摇篮,滋养着茨威格的成长。少年时期的茨威格,就像一块干涸的海绵,贪婪地汲取着知识的养分。霍夫曼斯塔尔那如梦如幻的诗意,如同春日里的微风,轻轻拂过他的心田;弗洛伊德深邃的哲思,则像一把钥匙,为他打开了探索人类内心世界的大门。年仅 16 岁,他便在诗坛崭露头角,19 岁时,诗集《银弦集》的出版,更是让他成为了众人瞩目的焦点。

1904 年,获得哲学博士学位的茨威格,带着对世界的好奇与探索的渴望,踏上了漫游之旅。柏林的理性光芒,如同一盏明灯,照亮了他对科学和逻辑的思考;巴黎的浪漫气息,如同一幅绚丽的画卷,激发了他对艺术和情感的感悟;伦敦的厚重历史,如同一本厚重的史书,让他领略到了岁月的沧桑与变迁。此外,异域的神秘文化,如五彩斑斓的颜料,不断丰富着他对人性认知的调色盘。他曾坦言:“年轻时,我的漂泊是为了求知,而非求生。”这段自由的时光,让他的精神世界变得愈发辽阔,如同广袤的宇宙,包容着世间万物,也为他以后的创作积累了丰厚的素材,成为他文学宝库中取之不尽的源泉。

然而,1914 年爆发的第一次世界大战,如同一场突如其来的暴风雨,无情地击碎了欧洲的理性幻梦。茨威格虽短暂服役,但战争的残酷与荒谬让他迅速觉醒,坚定地站在了反战的立场。在瑞士,他与罗曼·罗兰等志同道合者发起和平运动,用文字作为武器,创作了反战剧《耶利米》,大声疾呼“用理性对抗疯狂”。战后,奥匈帝国的崩塌与通货膨胀的肆虐,让他亲眼目睹了文明的脆弱与不堪一击,就像一座华丽的城堡,在狂风暴雨中摇摇欲坠。

1920 年代,茨威格选择隐居萨尔茨堡。这座宁静的城市,宛如一片宁静的港湾,成为了他创作的避风港。在这里,他迎来了创作的黄金时期,一部部经典之作从他的笔尖流淌而出,如同潺潺的溪流,滋润着读者的心田。但好景不长,1933 年纳粹的上台,如同一股邪恶的黑暗势力,彻底改变了他的命运。身为犹太人且持有反战思想的他,成了纳粹眼中的“危险分子”,如同一只被猎人追捕的羔羊,不得不开始了漫长的流亡生涯。他辗转英国、美国,最终落脚巴西。在巴西,他曾试图通过《巴西:未来之国》找寻新文明的希望,可战火的蔓延无情地扑灭了这微弱的光芒,就像一场无情的大火,烧毁了他心中的梦想。1942 年,当欧洲彻底沦陷于法西斯的黑暗统治之下,这位“失去精神故乡”的作家,在绝望中与妻子选择了服毒自尽,只留下绝命书中那令人心碎的话语:“我的母语世界已沉沦,我的精力在流亡中耗尽。”他的离去,如同夜空中一颗巨星的陨落,让整个世界都陷入了无尽的悲痛之中。

而 1907 年至 1919 年茨威格居住的避难所,宛如一座静谧的孤岛,在时代的惊涛骇浪中守护着他的创作热情。在这里,他常常整日沉浸于书海,书房的窗户永远朝着阿尔卑斯山的方向敞开,阳光透过百叶窗,在稿纸上洒下斑驳的光影,仿佛是大自然为他创作的画卷增添了一抹神秘的色彩。

二、文学宇宙:用文字雕琢人性的光辉

茨威格的文学创作犹如一座宏伟的宫殿,小说、传记、散文各成殿堂,而中短篇小说与历史传记则是其中最璀璨的明珠,散发着迷人的光芒。

《一个陌生女人的来信》堪称西方女性心理小说的巅峰之作。茨威格以一封临终信件为载体,细腻入微地描绘了一位无名女子一生痴恋的无声献祭。在字里行间,我们能感受到情欲的纯粹如同清澈的溪流,潺潺流淌,却又蕴含着足以摧毁一切的力量,如同汹涌的暗流。他将女性隐秘的情感世界毫无保留地展现在读者面前,让我们在震撼之余,对爱情有了全新的认知。原来,爱情可以如此深沉,如此无私,即使没有回应,也能在心底绽放出最绚烂的花朵。

《人类群星闪耀时》则带领读者穿梭于历史的长河,捕捉那些决定人类命运的瞬间。从拜占庭的陷落,到滑铁卢战役;从亨德尔的重生,到鲁热创作《马赛曲》,茨威格以戏剧化的叙事手法,生动地重构了 10 个“人类群星”的关键抉择。在他的笔下,历史不再是冰冷的史实堆砌,而是充满了人性的温度与戏剧性的冲突。我们仿佛能看到那些历史人物在关键时刻的犹豫、挣扎与坚定,深刻体会到个人意志与历史宿命之间的激烈碰撞,就像两颗流星在宇宙中交汇,迸发出耀眼的光芒。

《象棋的故事》创作于流亡巴西期间,是对纳粹暴行最有力的控诉。小说中的 B 博士在盖世太保的囚禁中,为了抵御精神上的折磨,通过自我对弈来保持清醒,最终却走向了疯狂。这一故事深刻地隐喻了极权主义对人性的异化与摧残,读来令人痛心疾首。它让我们看到,在极端的环境下,人性的光辉与脆弱是如何交织在一起的,也让我们更加珍惜自由与尊严的珍贵。

茨威格的写作风格独树一帜,堪称“手术刀与抒情诗的完美融合”。受弗洛伊德精神分析理论的影响,他擅长运用细腻如显微镜般的笔触,深入剖析人物的潜意识。在《情感的迷惘》中,他对老年教授同性爱欲挣扎的刻画,精准而又充满同情,将人物内心的矛盾与痛苦展现得淋漓尽致,仿佛将人物的灵魂赤裸裸地呈现在读者面前。同时,他的语言兼具精准与诗意,在《列夫·托尔斯泰》中,他通过对托尔斯泰“平庸外貌”的描写,反衬出其“灵魂的高贵”,运用精妙的比喻与夸张,赋予人物神圣的光辉,让读者在欣赏文字之美的同时,也能感受到人物内心的伟大。在文学式样上,茨威格的作品巧妙地融合了心理现实主义与现代主义的特质。他打破传统小说线性叙事的束缚,更加注重意识的流动与情感的瞬间爆发。

三、世界回响:永不熄灭的精神火炬

在文学史上,茨威格无疑是一座高耸的坐标。他被誉为“历史上最好的传记作家”,其独特的心理描写技巧与叙事风格,对后世作家产生了深远的影响。马尔克斯曾坦言,茨威格的作品让他领悟到如何在故事中注入灵魂,就像一位技艺高超的厨师,将各种调料巧妙融合,烹饪出一道道美味佳肴;村上春树也多次表示,从茨威格的文字中汲取了刻画人物内心世界的灵感,如同一位寻宝者,在茨威格的作品中找到了珍贵的宝藏。这两位作家都是我推崇备至的大家,他们对茨威格的评价,让我感到心意相通的默契,即使到现在,我在塑造一个人物时,十分重视剖析她的心理活动描述,希望直抵她们的灵魂深处。

他的《一个陌生女人的来信》被徐静蕾改编成电影后,在中国掀起了一股“茨威格热”,让更多的读者领略到了他作品的魅力;《人类群星闪耀时》更是被译成 50 余种语言,成为历史写作的典范之作,激励着无数后来者以全新的视角书写历史,就像一座灯塔,为后来者照亮了前行的道路。

在两次世界大战的黑暗岁月里,茨威格始终如同一座明亮的灯塔,坚守着理性与宽容的信念。他的反战宣言与对流亡者的声援,不仅展现了知识分子的良知与担当,更成为了那个动荡时代的精神支柱。巴西为他举行国葬,联合国将他的作品列为“反法西斯教育经典”,这些都充分印证了他精神遗产的普世价值。他的文字,如同穿透黑暗的光芒,照亮了人们前行的道路,让我们相信人性的美好与文明的力量,即使在最黑暗的时刻,也能给我们带来希望和勇气。

对于我个人而言,茨威格的作品是上世纪 80 年代“西方文学热”中最耀眼的光芒。那时的我,在故乡县城新华书店昏暗的角落里,偶然邂逅了他的文字,从此便深陷其中无法自拔。《一个陌生女人的来信》让我第一次真正领略到爱情的纯粹与残酷,那炽热而又绝望的情感,如同汹涌的潮水,将我淹没,直到如今,依然让我感受到了爱情的伟大与无奈;《人类群星闪耀时》则点燃了我对历史的敬畏之情,让我明白在漫长的历史长河中,每一个关键的瞬间都可能改变人类的命运,就像一颗小小的种子,却能长成参天大树。茨威格教会我,真正的文学不仅仅是精彩的故事,更是对人性深处的勇敢凝视,是对人类命运的深刻思考。如今,当我站在他的纪念牌前,耳边仿佛又响起了他在《昨日的世界》中的低语:“我们命该遇到这样的时代。”而他的文字,也将永远如暗夜中的星光,照亮我前行的道路,给予我精神上的指引与力量,成为我人生道路上的明灯。

茨威格的墓碑上镌刻着:“我曾真正活过,爱过,也写过。”这简短的话语,却道尽了他波澜壮阔的一生。他是欧洲文明的哀悼者,是流亡者的代言人,更是所有追求真理与自由之人的精神图腾。在当今这个战火与偏见依然存在的世界里,俄乌战争正在引爆第三次世界大战,重新拜读茨威格,他的文字依然在不断追问:人类能否以理性与良知,重建那个美好的“昨日的世界”?答案或许就藏在我们每一次对他作品的阅读与思考中,藏在我们对自由与正义的不懈追求里。让我们永远铭记这位伟大的作家,让他的精神火种在人类文明的长河中代代相传,永不熄灭,成为我们心中永恒的灯塔。

2025年5月26日 维也纳