老辈儿传奇 之 徐志摩的《留别日本》

2025-3-26

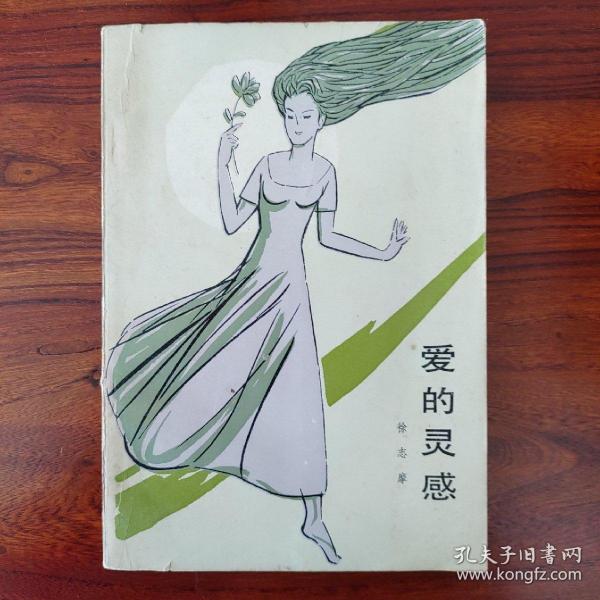

整理旧物,发现年轻时候买过的徐志摩《爱的灵感》一书。其中除了收有徐志摩的名篇《再见康桥》和《爱的灵感》等九十八篇之外,还有《留别日本》一篇。

留别日本

徐志摩

我惭愧我来自古文明的乡国,

我惭愧我脉管中有古先民的遗血,

我惭愧扬子江的流波如今混浊,

我惭愧--我面对着富士山的清越!

古唐时的壮健常萦我的梦想:

那时洛邑的月色,那时长安的阳光;

那时蜀道的啼猿,那时巫峡的涛响;

更有那哀怨的琵琶,在深夜的浔阳!

但这千余年的痿痹,千余年的懵懂:

更无从辨认--当初华族的优美,从容!

催残这生命的艺术,是何处来的狂风?--

缅念那遍中原的白骨,我不能无恫!

我是一枚飘泊的黄叶,在旋风里飘泊,

回想所从来的巨干,如今枯秃;

我是一颗不幸的水滴,在泥潭里匍匐--

但这干涸了的涧身,亦曾有水流活泼。

我欲化一阵春风,一阵吹嘘生命的春风,

催促那寂寞的大木,惊破他深长的迷梦;

我要一把倔强的铁锄,铲除淤塞与臃肿,

开放那伟大的潜流,又一度在宇宙间汹涌。

为此我羡慕这岛民依旧保持着往古的风尚,

在朴素的乡间想见古社会的雅驯,清洁,壮旷;

我不敢不祈祷古家邦的重光,但同时我愿望--

愿东方的朝霞永葆扶桑的优美,优美的扶桑!

这是徐志摩1924年5月陪印度大诗人泰戈尔一道第二次踏上日本的土地,又去了经历过1923年9曰1日关东大地震灾害之后满目疮痍的东京的上野公园,他回忆道:这回我又到上野去了,我又登山去望东京城了,那分别可太大了。房子,不错,原是有的;但从前是几层楼的高房,还有不少有名的建筑,比如帝国剧场、帝国大学等等,这次看见的,说也可怜,只是薄皮松板暂时支着应用的鱼鳞似的屋子,白松松的像一个烂发的花头,再没有从前那样富盛与繁华的气象。(《落叶》)……就东京一地说,二三百万的人口,几十百年辛勤的成绩,突然的面对着最后审判的实在,就在今天我们回想起当时他们全城子像一个滚沸的油锅时的情景原来热闹的市场变成了光焰万丈的火盆,在这里面人类最集中的心力与体力的成绩全变了燃料,在这里面艺术、教育、政治、社会人的骨与肉与血都化成了灰烬,还有百十万男女老小的哭嚷声,这哭声本体就可以摇动天地。

诗人感慨万千:十九的城子都是叫那大地震吞了去烧了去的。我们站着的地面平常看是再坚实不过的,但是等到他起兴时小小的翻一个身,或是微微的张一张口,我们脆弱的文明与脆弱的生命就够受。于是,全诗用了四个“我惭愧”开始,情绪高昂,情感真挚,充满了对日本的羡慕与期望,反之则加深了对祖国命运的担忧和惆怅。这与诗人在《落叶》(3)中的感喟一脉相承:

不等那大震灾的火焰缓和下去,我们邻居们第二次的奋斗已经庄严的开始了。不等运命的残酷的手臂松放,他们已经宣言他们积极的态度对运命宣战。这是精神的胜利,这是伟大,这是证明他们有不可摇的信心,不可动的自信力;证明他们是有道德的与精神的准备的,有最坚强的毅力与忍耐力的,有内心潜在着的精力的,有充分的后备军的,好比说,虽则前敌一起在炮火里毁了,这只是给他们一个出马的机会。他们不但不悲观,不但不消极,不但不绝望,不但不矮着嗓子乞怜,不但不倒在地下等救,在他们看来这大灾难,只是一个伟大的戟刺,伟大的鼓励,伟大的灵感,一个应有的试验,因此他们新来的态度只是双倍的积极,双倍的勇猛,双倍的兴奋,双倍的有希望;他们仿佛是经过大战的大将,战阵愈急迫愈危险,战鼓愈打得响亮,他的胆量愈大,往前冲的步子愈紧,必胜的决心愈强。这,我说,真是精神的胜利,一种道德的强制力,伟大的,难能的,可尊敬的,可佩服的。泰戈尔说的,国家的灾难,个人的灾难,都是一种试验:除是灾难的结果压倒了你的意志与勇敢,那才是真的灾难,因为你更没有翻身的希望。。。。再看日本人天灾后的勇猛与毅力。我们就不由的不渐愧我们的穷,我们的乏,我们的寒伧。这精神的穷乏才是真可耻的,不是物质的穷乏。我们所受的苦难都还不是我们应有的试验的本身,那还差得远着哪;但是我们的丑态已经恰好与人家的从容成一个对照。