参考文献

【1】亦明:《文史畸才方舟子》中篇《“装”出来的反叛诗人》,中国学术评价网,2010年12月8日。

【2】亦明:《文史畸才方舟子》下篇《“偷”出来的历史学家》,中国学术评价网,2010年12月8日。

【3】方舟子:《〈进化新篇章〉后记》,新语丝2001年4月14日新到资料。

【4】方舟子:《达尔文和上帝争到了网上--网站评点之六》,原载《中国青年报》电脑周刊,见新语丝1999年5月27日新到资料。

【5】方舟子:《天下文女一大抄》,作于1995年10月17日,见新语丝网站《方舟子诗文集•杂文》。

【6】见“新语丝之友”,1998-02-11 03:07:19。

【7】方舟子:《也谈“读史方法和态度”答都人先生——致〈华夏文摘〉编辑部》,作于1993年12月27日,见《方舟子诗文集•方舟子文史小品》。

【8】方舟子:《谁是千年第一人》,《新语丝》月刊2000年1月。

【9】方舟子:《达尔文、孟德尔以及科学发表方式——兼及颜青山〈从科学普及的角度看“孟德尔之谜”〉一文》,《自然辩证法研究》2001年11期52-55页。

【10】庄周:《齐人物论(续一)》,原载《书屋》2000年第9期24-30页,见新语丝2000年10月5日新到资料。

【11】方舟子:《达尔文晚年忏悔了吗?》,原载《科学世界》2002年8期67-70页,见新语丝2002年8月4日新到资料。

【12】方舟子:《关于萨默维尔和达尔文》,新语丝2010年1月27日新到资料。

【13】亦明:《方舟子抄袭剽窃100例之25——〈达尔文的兰花〉》,虹桥科技论坛,2010-12-01 04:11:33。

【14】亦明:《方舟子抄袭剽窃001号案评定原委》,中国学术评价网,2011年1月1日。详见:《方舟子抄袭剽窃专辑:001号档案》。

【15】亦明:《戳破老偷巨骗方舟子的新谎言》,中国学术评价网,2015年6月27日。

【16】亦明:《方舟子四年前曾抄袭一家英国医学院学报》,虹桥科教论坛,2010-11-21 06:10:59。

【17】Matthews, S. B., Waud, J. P., Roberts, A. G., and Campbell, A. K. 2005. Systemic Lactose Intolerance: A New Perspective on an Old Problem. Postgraduate Medical Journal 81(953):167-173.

【18】Campbell, A. K. and Matthews, S. B. 2005. Darwin's Illness Revealed. Postgraduate Medical Journal 81(954):248-251.

【19】Colp, R. Jr. Darwin's Illness. Gainesville, FL.: University Press of Florida, 2008. pp.173-175.

【20】Thomson, K. 2009. Darwin's Enigmatic Health. American Scientist 97(3):198-200.

【21】Hayman, J. and Finsterer, J. 2022. Diagnoses for Charles Darwin's Illness: A Wealth of Inaccurate Differential Diagnoses. Cureus 14(11):e32065.

【22】葛莘:《〈新华每日电讯〉继续充当贼窟黑店──给〈新华每日电讯〉的第五封公开信》,中国学术评价网,2012年11月30日。

【23】葛莘:《〈新华每日电讯〉是方舟子的匪窟贼窝──给〈新华每日电讯〉的第六封公开信》,中国学术评价网,2012年12月20日。

【24】亦明:《方舟子陷害肖传国始末》第一章《结怨》,中国学术评价网,2010年12月8日。

【25】Ge, X. Shamelessness Shouldn’t Be Anyone’s Nature──An Open Letter to Nature, Part XVI: The Science Case. China Academic Integrity Review, March 03, 2013 07:31PM.

【26】葛莘:《创作、翻译、编译、还是抄袭?——评方舟子的〈“智商”的误区〉》,光明网,2011-01-26 16:23:43。

【27】郑健阳:《“打假”名人方舟子被曝剽窃他人著作》,2011年2月25日《深圳商报》。

【28】李秀卿等:《方舟子涉嫌抄袭总调查》,2011年3月31日《法治周末》。

【29】练洪洋:《方舟子遭质疑,学术打假不能松(社评)》,2011年4月1日《广州日报》。

【30】宋学鹏:《方舟子后院起火:妻子硕士论文涉嫌抄袭》,2011年4月28日《法治周末》。

【31】“由于栏目调整,从这个月开始,我在中国青年报冰点周刊的专栏‘一言堂’就停了,结束了我与中青报长达7年的合作(从2004年12月4月刊出第一篇‘一言堂’《‘永动机’重现江湖》开始),以后是换别的报刊继续写这类科普小品文,还是暂时把精力集中于写书(现在手头上拖了三本书还没完成),还没有定。”(见方舟子新浪微博,2011-10-3 13:04。)

【32】亦明:《方舟子与〈中国青年报〉邪恶同盟的终结》,中国学术评价网,2011年10月5日。

【33】“回美国科普?别骂人了,方舟子的科普都是‘编译’美国人的文章,这种行为虽然对科学素养落后的中国人很有好处,但他到这些文章的原产国能科什么普呢?”(见罗永浩的微博,2012-1-14 11:15。)

【34】“罗永浩这段时间大概正在刻苦攻读亦明几百万字的方学研究著作。多年来那几百万字没能把我怎么着,他当二道贩子就能创造奇迹?接下来除了找‘知名的混混儿’让我消失,好像也没有别的什么招了。”(见方舟子的微博,2012-1-17 10:20。)

【35】亦明编著:《方舟子抄袭剽窃年谱》,中国学术评价网,2011年3月3日。

【36】方舟子:《装聋作哑是何罪?》,新语丝2004年9月11日新到资料。

【37】方舟子:《达尔文的葬礼》,原载2008年4月23日《中国青年报》,见新语丝2008年4月24日新到资料。

【38】方舟子:《〈大学语文〉也不告而取我的文章》,新语丝读书论坛,2009-07-25, 06:28:31。

【39】亦明:《方舟子2013年十大要闻》第九章《残菊败柳,争畸斗赝》,中国学术评价网,2014年1月4日。

【40】葛莘:《美国联邦政府雇员高小红伙同中国科邪教头子方舟子在2010年造谣陷害肖传国及其家人》,中国学术评价网,2014年4月16日。

【41】见新语丝读书论坛,2009-07-25 07:21:40。

【42】林楚方:《方舟子:我不需要聘请保镖》,原载《看天下》2010年24期,见新语丝2010年9月13日新到资料。

【43】见“方舟子”的推特,11:33 PM • Aug 18, 2017。

【44】见“kathleen wu”的推特,12:18 AM • Aug 19, 2017。

【45】方舟子:《大象为什么不长毛——方舟子破解科学谜题》,海豚出版社2010年版192-194页。

【46】王志安:《猫头鹰公司背后的方舟子魅影》,新浪王志安的博客,2016-09-20 23:03:02。

【47】亦明:《方舟子2014年十大要闻》第十章《左右逢元,抹扒滚打》,中国学术评价网,2014年12月30日。

【48】肖利军:《阅读训练一:〈达尔文的葬礼〉》,《新高考(高二语数外)》2008年9期8-9页。

【49】Ruse, M. 1996. The Darwin Industry: A Guide. Victorian Studies 39(2):217–235.

【50】Darwin, F. (ed.) The Life and Letters of Charles Darwin, Including An Autobiographical Chapter. 3 Volumes. London, UK.: John Murray, 1887.

【51】Rennie, J. 1994. ERNST MAYR: Darwin’s Current Bulldog. Scientific American 271(2):24-25.

【52】Haffer, J. and Bairlein, F. 2014. Ernst Mayr – ‘Darwin of the 20th Century’. Journal of ornithology 145(3):161-162.

【53】方舟子:《〈寻找生命的逻辑:生物学观念的发展〉前言》,新语丝2005年9月23日新到资料。

【54】Mayr, E. Toward a New Philosophy of Biology: Observations of an Evolutionist. Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1988.

【55】“Over the last ten years the number of books whose titles invoke Charles Darwin, the theorist of evolution by natural selection, has grown dramatically. ‘Darwinian’ and ‘evolutionary’ have become adjectives to attach to almost anything.”(Rose, H. and Rose, S. Introduction. In: Alas, Poor Darwin: Arguments Against Evolutionary Psychology. Rose, H. and Rose, S. (eds.) London, UK.: Jonathan Cape, 2000. pp.1-13.)

【56】“A conservative estimate derived from the British unified catalogue Copac indicates some 2,000 titles of this nature since 1882.”(Browne, J. 2010. Making Darwin: Biography and the Changing Representations of Charles Darwin. The Journal of Interdisciplinary History 40(3):347-373.)

【57】Moore, J. Darwin Legend. Grand Rapids, MI.: Baker Books, 1994.

【58】The Life and Letters of Charles Darwin, Including An Autobiographical Chapter. Volume III. Darwin, F. (ed.) London, John Murray, 1887.

【59】Litchfield, H. E. (ed.) Emma Darwin, Wife of Charles Darwin. A Century of Family Letters. Volume 2. Cambridge, UK.: University Press, 1904.

【60】Litchfield, H. Recollections of Charles Darwin's Death. The Complete Work of Charles Darwin Online.

【61】Darwin, C. R. 1881-1882. Last Will and Testament of me Charles Robert Darwin. The Complete Work of Charles Darwin Online.

【62】The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882. With the Original Omissions Restored. Edited and with Appendix and Notes by His Grand-Daughter Nora Barlow. New York, NY.: W. W. Norton & Co., 1958.

【63】“肘子67万美元换了300万人民币,体育老师教肘子算术,算术老师教肘子生物,生物老师教肘子诗歌,诗歌老师看肘子脸皮过厚,啥也没教。”(见崔永元的腾讯微博,2014年1月10日 16:45。)

【64】“我说的是300多万,399万也是300多万,崔永元就能给说成300万,他这不是算术问题,而是眼睛问题。有人说根据现在美元汇率应换算成刚好400万,我又不像崔永元,天天关心美元汇率,算错了有什么关系?而且发现后马上就认错改正,总比崔永元天天造谣、骂街还死不认错的好。”(见方舟子的腾讯微博,2014年1月10日 19:01。)

【65】Brent, P. L. Charles Darwin: "A Man of Enlarged Curiosity." New York, NY.: Harper & Row, 1981.

【66】王艳红:《方舟在线——网络斗士方舟子访谈》,新语丝2000年7月25日新到资料。

【67】碧声:《带上你们的眼睛——访达尔文故居Down House》,原载《三思科学》电子杂志创刊号,见新语丝2001年7月2日新到资料。

【68】葛莘:《一种寄生虫引起的连环抄袭案 ──给〈新华每日电讯〉的第七封公开信》,中国学术评价网,2014年6月12日。

【69】方舟子:《父亲的精神遗产——悼念我的父亲》,新语丝2015年8月15日新到资料。(注:在被“前方粉”指出其错误之后,方舟子修改了相关网页,但其原始文字却被铁杆方粉姚树启(网名“灯塔与小舟”)裱糊固定。详见“夕拾朝花2010”的新浪微博:2020-4-27 10:04。)

【70】Keynes, R. Darwin, His Daughter & Human Evolution. New York, NY.: Riverhead Books, 2001.

【71】“Darwin never felt well enough to visit Annie's grave.”(Jalland, P. Death in the Victorian Family. Oxford, UK.: Oxford University Press, 1996. p.348.)

【72】Browne, J. 1990. Spas and Sensibilities: Darwin at Malvern. Medical History. Supplement 10:102-113.

【73】方舟子:《达尔文的姻缘》,原载2009年11月25日《中国青年报》,见新语丝2009年11月25日新到资料。

【74】《方舟子就读书问题答〈北京晨报〉记者问》,新语丝2010年11月16日新到资料。

【75】方舟子:《达尔文的子女》,原载2007年11月21日《中国青年报》,见新语丝2007年11月21日新到资料。

【76】Legan, M. S. Hydropathy, or the Water-Cure. In: Pseudo-Science and Society in 19th-Century America. Arthur Wrobel, A. (ed.) Lexington, KY.: University Press of Kentucky, 1987. pp.74-99.

【77】Weiss, H. B. and Kemble, H. R. The Great American Water-cure Craze: A History of Hydropathy in the United States. Trenton, NJ.: The Past Times Press, 1967.

【78】Bradley, J. and Depree, M. 2003. A Shadow of Orthodoxy? An Epistemology of British Hydropathy, 1840-1858. Medical History 47(2):173–194.

【79】 Legan, M. S. 1971. Hydropathy in America: A Nineteenth Century Panacea. Bulletin of the History of Medicine 45(3):267-280.

【80】Hillier, H. B. C. and Catherwood, W. 1842. THE WATER-CURE QUACKERY. The Lancet 38(974):156-157.

【81】“It is high time that the ‘WATER CURE’ should be known by another title, and we would suggest that of the Water Death as the most appropriate.”(anonymous. 1846. LONDON, SATURDAY, JUNE 13, 1846. The Lancet 47(1189):661-664.)

【82】“The London Lancet gives to the fashionable water treatment of disease , the name of ‘water-death,’ instead of water- cure as called by its advocates.”(Anonymous. 1846. Medical Miscellany. Boston Medical and Surgical Journal 34(26):527.)

【83】Kinder, S. A. The Struggle for Legitimacy in Victorian Alternative Medicine: The Case of Hydropathy and Mesmerism. Ph. D. Dissertation, University of London, 2004.

【84】Marchand, L. A. The Athenaeum: A Mirror of Victorian Culture. Chapel Hill, NC.: University of North Carolina Press, 1941.

【85】“Hydropathy is, in fact, but one head of the great hydra Quackery, and is sprouting up at the expense of its scotched sisters, Mesmerism, Phrenology, and Homoeopathy.”(Anonymous. 1848. Hydropathy.— Letters from Græfenberg. Athenaeum 1072:482–483.)

【86】“……in almost every page we find evidence that the author has arrived at a foregone conclusion. …… we are sorry to find in it so little evidence of candid inquiry into the subject.”(Anonymous. 1848. Hydropathy.— Letters from Græfenberg. Athenaeum 1072:482–483.)

【87】The Life and Letters of Charles Darwin, Including An Autobiographical Chapter. Darwin, F. (ed.) Volume I. London, John Murray, 1887.

【88】胡学博士:《胡适对待中医的态度:恩将仇报》,原载天涯社区关天茶舍,2005-07-19 23:38:00,链接已失效;转载帖见搜狐网,2020-09-26 08:40。

【89】Anonymous. Obituary Notice: Sir Henry Holland. in Eminent Persons: Biographies reprinted from The Times. Vol. I: 1870-1875. London, UK.: Macmillan and Co., 1892. pp.186-194.

【90】The Correspondence of Charles Darwin. Volume 4: 1847-1850. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1989.

【91】Stone, I. 1982. The Origin: A Biographical Novel of Charles Darwin. London, UK.: Cassell Ltd., 1980. pp.501-502

【92】Czeranko, S. 2019. Vincent Priessnitz (1799-1851). Integrative medicine 18(4):25.

【93】“Priessnitz saw his system as a negation of orthodox therapy; it was intended to make medicine redundant.”(Bradley, J. Medicine on the Margins? Hydropathy and Orthodoxy in Britain, 1840–60. In: Plural Medicine, Tradition and Modernity, 1800–2000. Ernst, W. (ed.) London, UK.: Routledge, 2002. pp.19–39.)

【94】Hydropathy. Encyclopædia Britannica. 11th edition. Vol. 14 . Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1911. pp.165-166.

【95】方舟子:《为什么要做临床对照试验》,原载2005年6月15日《北京科技报》,见新语丝2005年6月17日新到资料。

【96】Buijze, G. A., Sierevelt, I. N., van der Heijden, B. C., Dijkgraaf, M. G., and Frings-Dresen, M. H. 2016. The Effect of Cold Showering on Health and Work: A Randomized Controlled Trial. PLoS One 11(9):e0161749.

【97】“the judicious use of the water treatment reduces the harassing evils of consumption, the hectic, sweatings, bad sleep, and languor, and prolongs existence to some extent.”(Gully, J. M. The Water Cure in Chronic Disease. New York, NY.: Wiley and Putnam, 1846. p.149.)

【98】何祚庥:《在“高举科学旗帜深入揭批‘法轮大法’”报告会上的讲话》,新语丝1999年8月9日新到资料。

【99】陶世龙:《科学在中国的悲哀》,新语丝2001年6月28日新到资料。

【100】陈祖甲:《当心被迷信搅昏头脑》,新语丝2004年5月27日新到资料。

【101】《郭正谊访谈:警惕有关非典的迷信活动和谣言》,新语丝2003年5月25日新到资料;

【102】方舟子:《常用中成药的真相——王老吉凉茶》,新语丝2008年8月27日新到资料。

【103】方舟子:《悼念我的母亲》,新语丝2015年4月22日新到资料。

【104】方舟子:《再说说达尔文的“近亲结婚悲剧”》,新语丝2009年11月29日新到资料。

【105】方舟子:《霍金是第几等的科学家?》,新语丝2019年4月2日新到资料。

【106】彭金海:《何祚庥:“陈晓旭就是被中医害死的!”》,原载科学网,见新语丝2007年5月26日新到资料。

【107】方舟子:《以“科学精神”的名义》,原载2007年6月13日《中国青年报》,见新语丝2007年6月14日新到资料。

【108】高明勇:《方舟子:对待中医,我主张“废医验药”》,原载2007年6月26日《江南时报》,见新语丝2007年6月27日新到资料。

【109】“her case seems to me an exaggerated one of my Maer illness.”(The Correspondence of Charles Darwin. Volume 5: 1851-1855. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1985. p.14.)

【110】“I have now six Boys!! & two girls; & it is the great drawback to my happiness, that they are not very robust; some of them seem to have inherited my detestable constitution.”(The Correspondence of Charles Darwin. Volume 7: 1858-1859. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1985. p.60.)

【111】The Correspondence of Charles Darwin. Volume 18: 1870. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1985.

【112】Darwin, G. H. 1875. Marriages Between First Cousins in England and Their Effects. Journal of the Statistical Society 38(2):153-184.

【113】姚荷生编:《人类遗传和遗传疾病》,江苏科学技术出版社1979年版91-100页。

【114】Westermarck, E. The History of Human Marriage. London, UK.: Macmillan and Co., 1891. Chapters 14-15.

【115】方舟子:《〈进化新篇章〉序言》,新语丝2001年4月14日新到资料。

【116】方舟子:《达尔文一家十“院士”》,原载2009年11月11日《中国青年报》,见新语丝2009年11月11日新到资料。

【117】Mayr, E. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1982.

【118】Berra, T.M., Alvarez, G., and Ceballos, F. C. 2010. Was the Darwin/Wedgwood Dynasty Adversely Affected by Consanguinity? BioScience 60(5):376–383.

【119】Berra, T.M., Alvarez, G., and Ceballos, F. C. 2010. Was the Darwin/Wedgwood Dynasty Adversely Affected by Consanguinity? BioScience 60(5):376–383.

【120】Álvarez, G., Ceballos, F.C. and Berra, T.M. 2015. Inbreeding Depression in the Darwin Family. Biological journal of the Linnean Societ 114(2):474-483.

【121】Álvarez, G., Ceballos, F. C., and Tim M. Berra, T. M. 2015. Darwin Was Right: Inbreeding Depression on Male Fertility in the Darwin Family. Biological Journal of the Linnean Society 114(2):474–483.

【122】亦明:《方老偷,还在偷──给〈新华每日电讯〉总编辑解国记先生的第四封公开信》,中国学术评价网,2012年11月2日。

【123】方舟子:《对克隆人的误诊》,原载2001年3月28日《中华读书报》,见新语丝2001年3月28日新到资料。

【124】方舟子:《假如照片上的华南虎是真的》,原载2007年11月12日《经济观察报》,见新语丝2007年11月10日新到资料。

【125】方舟子:《神农架会有“野人”吗?》,原载2010年12月8日《中国青年报》,见新语丝2010年12月9日新到资料。

【126】方舟子:《矮象和硕鼠》,原载2010年1月20日《中国青年报》,见新语丝2010年1月20日新到资料。

【127】方舟子:《厮守还是分离,是个问题》,原载2010年4月7日《中国青年报》,见新语丝2010年4月13日新到资料。

【128】“如果不是自我感觉过于良好跳出来要教我逻辑,我可能也就随他去了。我以前说过,能教我逻辑的人还没生出来,读者网却生出了一堆,什么疯和尚、段海新、寻正、西风独自凉,都是想用屁股的逻辑来挑战脑袋的逻辑。”(见新语丝读书论坛,2008-10-31 15:58:36。)

【129】方舟子:《凄风苦雨学彷徨 ——1989-1990书信摘录》,《新语丝》1998年11月。

【130】“24年前我发誓过,我信守了诺言,然后被赶走。‘总有一天我终将归来,不管以什么方式,因为在我的内心深处可悲地无可奈何地深爱着这个多灾多难一点也不可爱的民族。’”(见“方舟子”的推特,1:10 PM • Oct 22, 2014。)

【131】方舟子:《最后的预言》,作于1989年12月,见新语丝网站《方舟子诗文集•诗歌》。

【132】Emma Darwin, Wife of Charles Darwin. A Century of Family Letters. Volume II. Litchfield, H. E. (ed.) Cambridge, UK.: University Press, 1904. Chapters 8-9.

【133】方舟子:《进化论推荐书目》,新语丝之友,2000-04-12 14:30:43。

【134】Desmond, A. J. and Moore, J. The Life of a Tormented Evolutionist: Darwin. New York, NY.: Warner Books, 1991.

【135】Moore, J. 1982. Charles Darwin Lies in Westminster Abbey. Biological Journal of the Linnean Society 17(1):97-113.

【136】方舟子:《我的经典》,《新语丝》1999年4月(读书增刊)。

【137】“Adrian Desmond and James Moore are industry standards, and their ample biography, unquestionably the finest ever written about Darwin.”(Gould, S. J. 1992. The Paradox of Genius. Nature 355(3657):215-216.)

【138】“her biography of Darwin explains his achievements better than any previous work.”(Gould, S. J. 1996. Why Darwin? New York Review of Books 43(6):10-14.)

【139】见维基百科“Janet Browne”辞条。

【140】Gray, R. How Darwin Evolved. Chicago Tribune, Apr. 30, 1995. p.N5.

【141】Levine, G. 1996. Review of Charles Darwin: A Biography by Janet Browne. Victorian Studies 39(4):551-555.

【142】Wilkins, A. S. 2009. Charles Darwin: Genius or Plodder? Genetics 183(3):773-777.

【143】“Soon afterwards he lost consciousness, and at four o’clock, he breathed his last, his head still resting on the breast that had comforted him for forty-three happy years.”(Aydon, C. A Brief Guide to Charles Darwin: His Life and Times. Philadelphia, PA.: Running Press, 2008. p.270.)

【144】White, M. and Gribbin, J. Darwin: A Life in Science. New York, NY.: E. P. Dutton, 1995.

【145】Browne, E. J. Charles Darwin: The Power of Place. Princeton, NJ.: Princeton University Press, 2002.

【146】Loy, J. Emma Darwin: A Victorian Life. Gainesville, FL.: University Press of Florida, 2010. p.283.

【147】Brackman, A. A Delicate Arrangement: The Strange Case of Charles Darwin and Alfred Russel Wallace. New York, NY.: Times Books, 1980.

【148】More letters of Charles Darwin. A Record of His Work in a Series of Hitherto Unpublished Letters. Volume 2. London, UK.: John Murray, 1903. p.433.

【149】More letters of Charles Darwin. A Record of His Work in a Series of Hitherto Unpublished Letters. Volume 1. London, UK.: John Murray, 1903. p.395.

【150】Manier, E. The Young Darwin and His Cultural Circle: A Study of Influences Which Helped Shape the Language and Logic of the First Drafts of the Theory of Natural Selection. Dordrecht, NL.: D. Reidel Pub. Co., 1978. Chapter 1.

【151】“I am deeply rejoiced about Westminster Abbey, the possibility of which had not occurred to me when I wrote before. I did think that his works were the most enduring of all testimonials (as you say) to him; but then I did not like the idea of his passing away with no outward sign of what scientific men thought of his merits. Now all this is changed, and nothing can be better than Westminster Abbey.”【58, p.197】

【152】Oxford Dictionary of English. Oxford, UK.: Oxford University Press, 2010. p.615.

【153】亦明:《文史畸才方舟子》上篇《“吹”出来的语文状元》,中国学术评价网,2010年12月8日。

【154】亦明:《方舟子早在1995年就抄袭MSU教授的英文文章》,虹桥科教论坛,2010-10-14 06:00:54。

【155】Dennett, D. C. Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. New York, NY.: Penguin Books, 1995.

【156】“If I were to give a prize for the single best idea anybody ever had, I'd give it to Darwin for the idea of natural selection - ahead of Newton, ahead of Einstein - because his idea unites the two most disparate features of our universe: the world of purposeless, meaningless matter and motion, particles jostling on the one side, and the world of meaning and purpose, design on the other.”(Clear Blue Sky Productions and WGBH/NOVA Science Unit. 2001. Evolution, Part I: Darwin's Dangerous Idea. Starting from 00:02:46.)

【157】“Let me lay my cards on the table. If I were to give an award for the single best idea anyone has ever had, I'd give it to Darwin, ahead of Newton and Einstein and everyone else. In a single stroke, the idea of evolution by natural selection unifies the realm of life, meaning, and purpose with the realm of space and time, cause and effect, mechanism and physical law.”【155, p.21】

【158】Clear Blue Sky Productions and WGBH/NOVA Science Unit. 2001. Evolution, Part I: Darwin's Dangerous Idea. Starting from1:22:52.

【159】方舟子:《科学普及塑造第一科技强国》,原载1999年12月15日《中华读书报》,见新语丝1999年12月16日新到资料。

【160】方舟子:《科学奥德赛——愉快的发现之旅》,原载2000年5月17日《中华读书报》,见新语丝2000年5月17日新到资料。

【161】刘华杰:《生物化学家•诗人•网民——网上访科学/人文两栖学人方舟子》,新语丝2000年2月9日新到资料。

【162】Gould, S. J. 1997. Darwinian Fundamentalism. New York Review of Books 44(10):34-37.

【163】van Wyhe, J. and Pallen, M. J. 2012. The ‘Annie Hypothesis’: Did the Death of His Daughter Cause Darwin to ‘Give up Christianity’? Centaurus 54(2):105–123.

【164】“Perhaps it was the ‘bitter and cruel’ death in 1851 of ten-year-old Annie, his favourite child, just a month after he had read the moral challenge to that doctrine in Francis Newman's ‘excellent’ spiritual Autobiography Faith, that prompted Darwin, as he later said, to give up Christianity once and for all.”(Moore, J. R. 1859 and All That: Remaking the Story of Evolution-and-religion. In: Charles Darwin 1809–1882: A Centennial Commemorative. Chapman, R. G. and Duval, C. T. (eds.) Wellington, NZ.: Nova Pacifica Publishing, 1982. pp.167-194.)

【165】方舟子:《关于中国科大的现状和未来》,新语丝2000年1月31日新到资料。

【166】“Time after time, the topic of inbreeding arose. An undercurrent of worried self-interest ran through his researches into plants and animals, for he was never sure if reproduction between close relatives might inadvertently bequeath to the offspring a series of innate weaknesses, infertility, or a tendency towards disease (‘diathesis’ in the terminology of the period).”【137, p.255】

【167】方舟子:《奇哉怪也,鲁迅的儿子说鲁迅一直相信中医》,新语丝2008年3月18日新到资料.

【168】方舟子:《再说周海婴厚诬鲁迅相信中医》,新语丝2008年4月6日新到资料。

【169】亦明:《关于中央人民广播电台为虎作伥造谣诽谤的严正声明》,中国学术评价网,2011年5月1日。

【170】“平安北京,这里有一个造我谣言的,请把他抓起来。”(见方舟子的腾讯微博:2013年9月16日 22:16。)

【171】“这个台湾骗子怎么还没被抓起来?”(见方舟子的腾讯微博:2013年9月17日 22:07。)

【172】“公安部、山东省公安厅、滨州市公安局:滨州市公安局警察吴黎明在网上为已被定罪的督办要案的罪犯叫屈,造谣说肖传国雇凶是被我逼的。这种败类不清除出警察队伍,受害人还敢去公安局报案吗?现在正在到处抓网上造谣的,那么造谣的警察是不是首先应该抓起来?难道知法犯法的警察有造谣的豁免权?”(见方舟子的腾讯微博:2013年9月28日 13:06。)

【173】Allison, R. and Riddell, S. (eds.) The Royal Encyclopedia. London, UK.: Macmillan Press, 1991. p.197.

【174】Rejected petition: We should have a State Funeral for Professor Stephen Hawking. petition.parliament.uk, March 14, 2018.

【175】Banks, A. 1992. John Dalton: An Account of His Funeral. Journal of the Friends Historical Society 56(3):244-247.

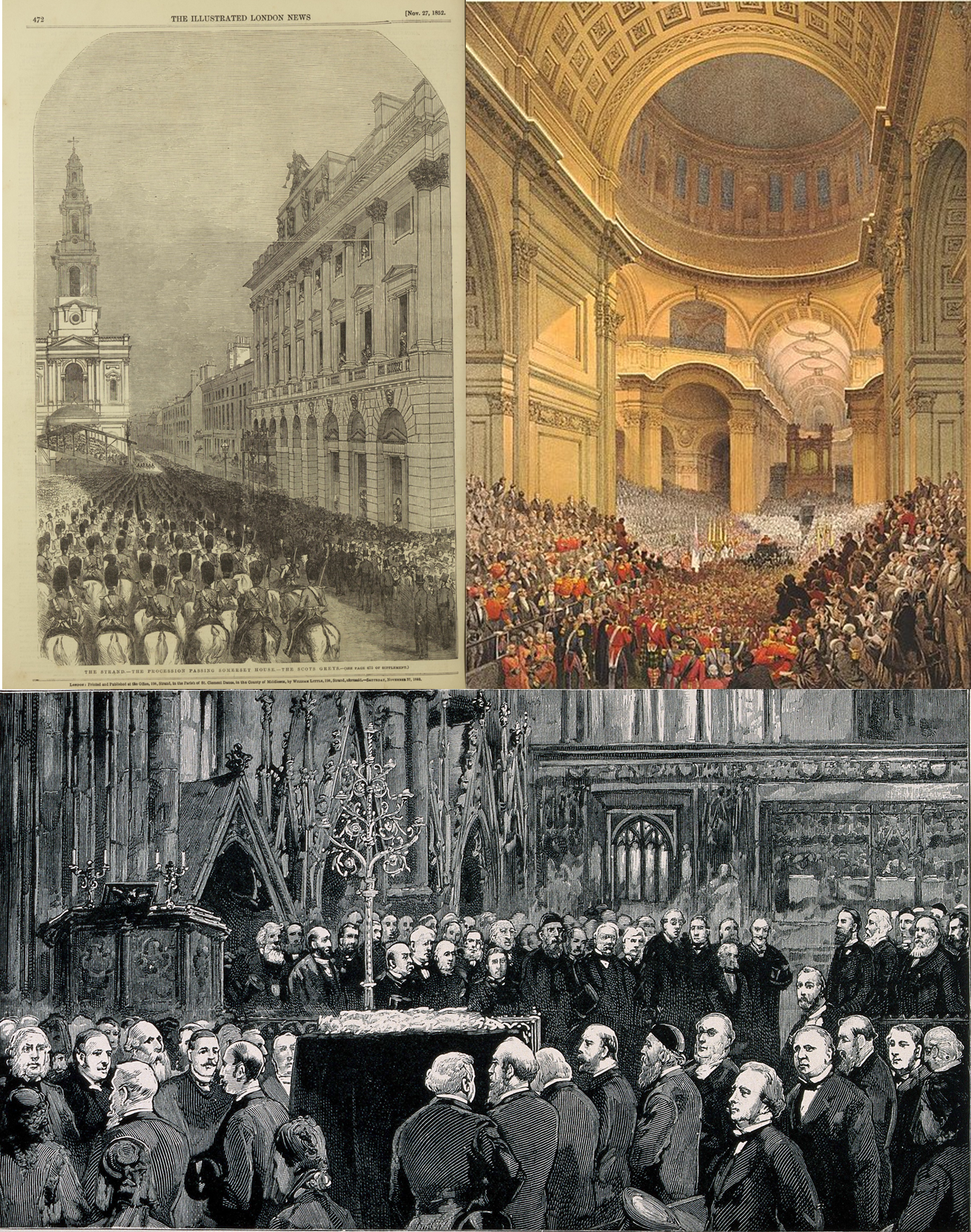

【176】Anonymous. 1852. State Funeral of the Duke of Wellington. The Illustrated London News 21(588):392.

【177】Anonymous. 1852. The Grand State Funeral of Arthur Duke of Wellington. The Illustrated London News 21(593/594):469-475.

【178】Anonymous. 1852. Grand State Funeral of Lord Nelson. The Illustrated London News 21(589):422.

【179】Anonymous. 1882. The Late Mr. Darwin. The Illustrated London News 80(2243):416-418.

【180】Ridgley, P. “The Duke is Dead.” waterlooassociation.org.uk, 2019/04/12/.

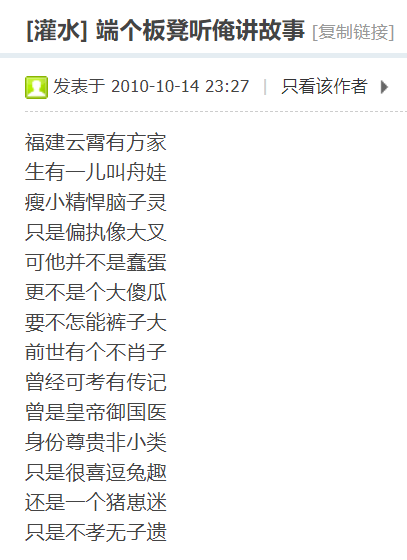

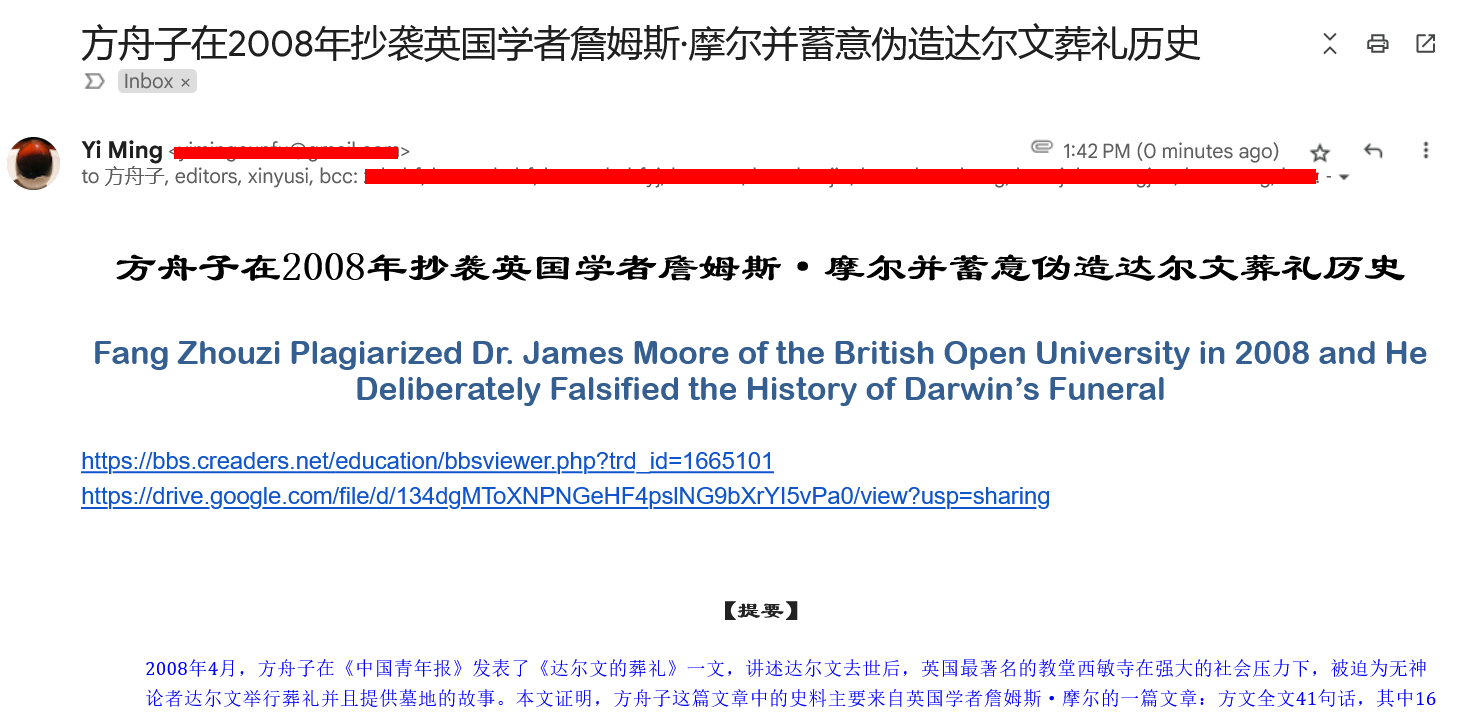

【181】The funeral ceremony of Charles Darwin at Westminster Abbey, 26 April 1882. Wood engraving. Wellcome Collection.

【182】Darwin, C. R. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London, UK.: John Murray, 1859.

【183】“The Queen's carriage and the Prince of Wales's were among those which followed the hearse.”(Anonymous. Funeral of Sir Charles Lyell. The Annual Register: A Review of Public Events at Home and Abroad for the Year 1875. Part II. p.14.)

【184】Anonymous. 1871. The Late Sir John Herschel. The Illustrated London News 58(1652):511.)

【185】Anonymous. 1875. The Church. The Illustrated London News 66(1856):215.

【186】Stanley, A. P. The Religious Aspect of Geology. Good Words for 1875. London, UK.: Daldy, Isbister, & Co., 1875. pp.273-279.

【187】Anonymous. 1882. The Royal Wedding. The Illustrated London News 80(2243):398, 402.

【188】范春旭:《于光远遗体告别仪式举行》,2013年10月1日《新京报》。

【189】陈戍国点校:《周礼》,岳麓书社1989年版470页。

【190】《天宝十三载册尊号赦》,见宋敏求编、洪丕谟等点校:《唐大诏令集》,学林出版社1992年版50-51页。

【191】《平徐州制》,见宋敏求编、洪丕谟等点校:《唐大诏令集》,学林出版社1992年版618-619页。

【192】章夫:《探访地球另一半——西欧:一个记者的旅行札记》,四川科学技术出版社2003年版50-59页。

【193】Lebeurre, A. The Pantheon: Temple of the Nation. Paris: Éditions du Patrimoine, 2000.

【194】方舟子:《谁是科学的敌人》,新语丝2000年3月22日新到资料。

【195】“one of the grandest and most expensive state occasions of the nineteenth century , exceeding in magnificence the obsequies of all recent sovereigns.”(Wolffe, J. Great Deaths: Grieving, Religion, and Nationhood in Victorian and Edwardian Britain. Oxford, UK.: Oxford University Press, 2000. p.29.)

【196】见维基百科:100 Greatest Britons. 另见:100 Greatest Britons (BBC Poll, 2002).

【197】Smith, A. M. The Roll-call of Westminster Abbey. London, UK.: Smith, Elder & Co., 1903. pp.238-241.

【198】Life and Letters of Thomas Henry Huxley. Volume II. Huxley, L. (ed.) London, UK.: MacMillan and Co., 1900. p.18.

【199】The Britannica Guide to the 100 Most Influential Scientists: The most important Scientists from Ancient Greece to the Present Day. London, UK.: Encyclopædia Britannica, Inc., 2008.

【200】Scientists with memorials in Westminster Abbey. physicshistory.org, 14 Aug 2014.

【201】“Darwin’s cousin and friend Francis Galton, in alliance with Huxley, was the first to initiate a plan to have the great scientist buried in Westminster Abbey. Galton and Huxley pulled strings at the Royal Society and through the auspices of the politically influential team of Thomas Farrer and John Lubbock, they managed to generate enough support from MPs to sign a petition to be sent to the Dean of Westminster. At the same time Farrer tackled the Dean - personally and through the X Club’s media contacts the papers made a big show of the fact that, if the country had been unable to honour one of its greatest figures during his lifetime, then it must not fail to do so after his death.”【144, p.278】

【202】“Janet Browne, in her admirable biography of Darwin, writes that: ‘Dying was the most political thing Darwin could have done. As Huxley and others were aware, to bury him in Westminster Abbey would celebrate both the man and the naturalistic, law-governed science that he, and each member of the Darwinian circle, had striven, in his way, to establish’(Browne 2002). The plan was engineered principally by his cousin, Francis Galton, and his friend and colleague, Thomas Henry Huxley, who used their connections to have a petition signed by a number of parliamentarians and persuaded the appropriate church officials to approve the event.”(Weyant, R. G. 2006. Why Did They Bury Darwin in Westminster Abbey? Skeptical Inquirer 30(1):32-36.)

【203】王昌盛编:《虚妄的智慧:破译柯云路与伪科学》,中国社会科学出版社1998年版。(关于中国科学纳粹与美国科学警察的关系,见亦明:《司马南在世纪末的两次悬赏骗局》,万维读者网教育学术论坛,2020年10月24日12:52:02 。)

【204】“He had a seizure in March 1882 and died of a heart attack on 19 April. Influential groups wanted a grander commemoration than a funeral in Downe, and Galton had the Royal Society request the family's permission for a state burial. Huxley convinced the canon of Westminster Abbey to bury the diffident agnostic there. And so Darwin was laid to rest with full ecclesiastical pomp on 26 April 1882, attended by the new nobility of science and the state.”【199, pp.184-185】

【205】Anonymous. Death of Professor Darwin. Aberdeen Evening Express. April 20, 1882. p.3.

【206】Anonymous. Death of Professor Darwin. Manchester Evening News. April 20, 1882. p.2.

【207】Anonymous. Death of Professor Darwin. Globe. April 20, 1882. p.4.

【208】刘锡鸿:《英轺私记》,岳麓书社1986年版148页。

【209】“Galton tackled William Spottiswoode, the President of the Royal Society, and arranged for him to telegraph the Darwins asking if they would consent to burial in Westminster Abbey. The request was more official coming from the scientific ‘Woolsack,’ and more proper from a scientist unrelated to the family.”【134, p.665】

【210】Anonymous. 1866. The Science of Man In the British Association. Popular Magazine of Anthropology 1(1):31-35.

【211】Barton, R. The X Club: Science, Religion, and Social Change in Victorian England. Ph. D. Dissertation, University of Pennsylvania, 1976. p.164.

【212】Life and Letters of Thomas Henry Huxley. Volume I. Huxley, L. (ed.) London, UK.: MacMillan and Co., 1900.

【213】The Letters of John Fiske. New York, NY.: Macmillan, 1940.

【214】Irvine, W. Apes, Angels, and Victorians: The Story of Darwin, Huxley, and Evolution. New York, NY.: McGraw Hill, 1955. p.318.

【215】MacLeod, R. M. 1970. The X-Club a Social Network of Science in Late-Victorian England. Notes and Records of the Royal Society of London 24(2):305-322.

【216】Moore, J. 1991. Deconstructing Darwinism: The Politics of Evolution in the 1860s. Journal of the History of Biology 24(3):353-408.

【217】“Hooker’s address was a wild success for the Xs, a stew of hot topics cooked in a Darwinian pot: orchids, tendrils, origins, and ‘Tom Tiddler’s Ground,’ a prehistoric diorama on which he observed the rise of ancient man and demise of archaic theology. He praised Lyell’s heroism, and Darwin’s more, and damned ‘that most dangerous of all two-edged weapons, Natural Theology.’ The Variation was applauded, the Athenaeum abused, and natural selection made out to be part of the mental equipment of every ‘philosophical naturalist.’”【134, p.559】

【218】Bartholomew M. J. 1976. The Award of the Copley Medal to Charles Darwin. Notes and Records of the Royal Society of London 30(2):209-218.

【219】Burkhardt, F. H. 2001. Darwin and the Copley Medal. Proceedings of the American Philosophical Society 145(4):510-518.

【220】Ge, X. Shamelessness Shouldn’t Be Anyone’s Nature──An Open Letter to Nature, Part XXXI: Fangangsters (I): Yu Guangyuan, the God Father. China Academic Integrity Review, September 25, 2013 08:01PM.

【221】亦明:《科邪教父于光远之四:“主持”青岛遗传学座谈会》,万维读者网教育学术论坛,2022年7月24日07:20:45。

【222】Ge, X. Shamelessness Shouldn’t Be Anyone’s Nature ── An Open Letter to Nature, Part XXVIII: Why Fang Shi-min Was Awarded the John Maddox Prize? (III): Who Is Albert Yuan the Nominator? China Academic Integrity Review, August 04, 2013 02:49PM.

【223】亦明:《评〈三联生活周刊〉主笔袁越的科学背景与科学报道,兼答陈廷超博士》,中国学术评价网,2013年8月7日。

【224】亦明:《许志强:方舟科邪教的头号奸商》第三章《贼窝里的一把大茶壶》,第五章《方舟恶犬》,万维读者网教育学术论坛,2020年12月31日06:35:45。

【225】方舟子:《immusoul〈达尔文的局限〉的一些错误》,新语丝2009年2月24日新到资料。

【226】The Correspondence of Charles Darwin. Volume 30: 1882. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 2023.

【227】Galton, F. Memories of My Life. London, UK.: Methuen & Co., 1909. p.213.

【228】“So the duty of a General Secretary in those days was to consult a few of the more eminent persons at first, and again at the close, with the almost complete assurance that whatever names were suggested with their approval, whether as President, Presidents of Sections, or Lecturers, would be accepted by the Council.”【227, p.216】

【229】Desmond, A. Huxley: From Devil's Disciple to Evolution's High Priest. Reading, MA.: Addison-Wesley, 1997.

【230】“A fellow member of the Athenaeum and an X Clubber, he was one of the Huxley-Galton group and perfectly placed to expedite the plan.”【134, p.665】

【231】“You will have received a telegram from the President of the Royal Society & I sincerely trust in reply that the consent of the family will be given to interment in Westminster Abbey, by the side of other great Englishmen who have passed away.”【226, p.421】

【232】“On Thursday the Pall Mall Gazette published a letter from ‘F. G.’ with the heading, ‘The Late Mr. Darwin : A Suggestion’.”【135】

【233】“In pursuance of the same idea, let me add that a stained glass window in Westminster Abbey, symbolizing these and other verses of the same canticle in its several panels, would be a beautiful monument to the memory of Charles Darwin, and quite in harmony with the surroundings. It would afford a desired opportunity for other countries to share in the erection of a memorial without merging their several contributions indistinguishably into one, as each country might contribute a separate panel. I suggest this window in addition to, and not in substitution of, any bust or tablet that may hereafter be decided upon, and towards all of which I, for one, am prepared to subscribe liberally.”(F. G. 1882. The Late Mr. Darwin: A Suggestion. Pall Mall Gazette, April 27, 1882.)

【234】The Life, Letters and Labours of Francis Galton. Volume II. Pearson, K. (Ed.) Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1924. p.199.

【235】“He found a great truth, trodden under foot, reviled by bigots, and ridiculed by all the world.”(Huxley, T. H. 1882. Charles Darwin. Nature 25(652):597.)

【236】“Still, they made it clear that they would not consent if there were ‘any opposition or discussion’.”【134, p.669】

【237】“On Saturday, The Standard made an emotive plea – a request, as it were, from ordinary people to Emma and the children. Darwin died, as he had lived, in the quiet retirement of the country home which he loved; and the sylvan scenes amidst which he found the simple plants and animals that enabled him to solve the great enigma of the Origin of Species may seem, perhaps, to many of his friends the fittest surroundings for his last resting place. But one who has brought such honour to the English name, and whose death is lamented throughout the civilized world, to the temporary neglect of the many burning political and social questions of the day, should not be laid in a comparatively obscure grave.”【134, pp.667-668】

【238】“By deliberately avoiding too much open propaganda for natural selection in the more orthodox scientific societies and their publications, the Darwinists ensured that less enthusiastic naturalists would not be alienated during the early phases of the debate. As their numbers increased, they were able to permit more open discussion through their control of the editorial process.”(Bowler, P. J. Scientific Attitudes to Darwinism in Britain and America. in The Darwinian Heritage. Kohn, D. (ed.) Princeton, NJ.: Princeton University Press, 1985. pp.641-681.)

【239】“With Darwin busy in the background writing letters, these four recruited a standing army, commandeered the journals, invaded the learned societies, monitored the universities, dominated dinner parties and penetrated the byways of empire. ”(Browne, E. J. Darwin's Origin of Species: A Biography. London, UK.: Atlantic Books, 2006. p.89.)

【240】方舟子:《〈溃疡:直面中国学术腐败〉代跋——就“学术打假”答记者问》,新语丝2001年6月27日新到资料。

【241】徐筠:《越洋采访:学者•斗士•诗人•方舟子》,原载2002年1月30日《天津日报》 ,见新语丝2002年2月13日新到资料。

【242】Anonymous. Mr. Charles Darwin. St. James's Gazette. April 21, 1882. p.5.

【243】亦明:《方老偷,老是偷》,中国学术评价网,2012年1月21日。

【244】“His proper place is amongst those other worthies whose reputations are landmarks in the people’s history, and if it should not clash with his own expressed wishes, or the pious feelings of the family, we owe it to posterity to place his remains in Westminster Abbey, among the illustrious dead who make that noble fane unrivalled in the world.”【134, p.668】

【245】Anonymous. Death of Professor Darwin. Aberdeen Evening Express. April 20, 1882. p.3.

【246】Anonymous. Death of Professor Darwin. Globe. April 20, 1882. p.4.

【247】Anonymous. Death of Professor Darwin. Manchester Evening News. April 20, 1882. p.2.

【248】Anonymous. Death of Charles Darwin, F.R.S. Birmingham Daily Post. April 21, 1882. p.4.

【249】Anonymous. [Obituary of Darwin]. Morning Post. April 21, 1882.

【250】见方舟子的推特:3:40 PM • Aug 24, 2023。

【251】亦明:《〈方舟子抄袭剽窃年谱〉序》,中国学术评价网,2011年3月3日。

【252】“While Spottiswoode approached the family, and Farrar the Dean of Westminster, Lubbock summoned support in the corridors of power. He was President of the Linnean Society, and when word of Darwin’s demise reached him on the Thursday, he adjourned the Society out of respect. His own wish had been for a local burial, among their friends and neighbours. But duty came first. He bowed to ‘the will of the intelligence of the nation,’ as Huxley called it in his Nature eulogy – and as a City banker and Liberal MP he had long since deferred to professional middle-class opinion.6 On Friday, hearing that a petition would be needed, he went to the Houses of Parliament. In the Commons, Ireland had been dominating the debates. The Liberal Party was divided as Fenian atrocities continued, and Gladstone was deeply involved in his Irish Land Act. That Friday, with 150 members on the benches, Lubbock moved among his colleagues collecting signatures, and Ireland was pushed aside for a moment in favour of Darwin and English pride. Lubbock left the House with a petition stating that ‘it would be acceptable to a very large number of our countrymen of all classes and opinions that our illustrious countryman Mr. Darwin should be buried in Westminster Abbey.’7 ‘It was very influentially signed,’ he told Frank Darwin after sending the petition to the Dean the next morning. Leading the twenty-eight signatories in this essentially Liberal document were four Fellows of the Royal Society, including the education minister, and Lyon Playfair, now the Deputy Speaker. ……”【134, pp.666-667】

【253】“For thirty years & more your father has been one of my kindest & best friends & I cannot say how I shall miss him.”【226, p.xxiv】

【254】“memorial to G. Bradley, 21 April 1882, DAR 215 (copy showing twenty signatories) and in Hutchinson, Life, 1:184 (inaccurate transcription but with eight additional names).”【134, p.737】

【255】Hutchinson, H. G. Life of Sir John Lubbock: Lord Avebury. Volume I. London, UK.: MacMillan and Co., 1914.

【256】穆小琳:《方舟子:我为什么痛击学术腐败》,原载《三月风•中国新闻人物》2004年3期,见新语丝2004年3月15日新到资料。

【257】陈照日格图:《内蒙古师范大学生命科学与技术学院院长、教授齐宝瑛博士承担的课题中有严重的造假行为》,新语丝2006年11月8日新到资料。

【258】“我只是义务打假,又不是纪检部门要管尽天下的假,当然只能选择性打假。你造谣传谣污蔑我老婆,我拿你当一辈子仇敌,就要选择性一辈子打你的假,如果说这就叫拿‘刀’,你颤抖去吧。网络恐怖分子散布关于林树坤、周卫东的谣言,我已多次澄清过,崔永元还好意思翻出来,自己被打脸不觉得疼吗?”(见方舟子的腾讯微博:2014年2月13日 16:23。)另见:亦明:《方舟子打假的“四项基本原则”》,虹桥科教论坛,2010-09-27 23:34:57。

【259】“When Darwin died, I happened to see Professor Huxley and Mr. W. Spottiswoode in deep and earnest conversation at the Athenaeum. I asked them why no memorial had been sent to the Dean of Westminster, requesting that one who had been an honor to his age should be buried in the great historic Abbey. ‘There is nothing which we should like so much,’ said Professor Huxley. ‘Nothing would be more fitting; it is the subject on which we were talking. But we did not mean to make the request, for we felt sure it would be refused.”(Farrar, F. W. 1897. Men I Have Known. New York, NY.: Crowell, 1897. pp.147-148.)

【260】“What has Darwin to do with the Abbey or the Abbey with him?”(Smalley, G. W. 1890. London Letters and Some Others. Volume 1. New York, NY.: Harper & Brothers, 1891. p.82.)

【261】Hamilton, J. A. STANLEY, EDWARD HENRY, fifteenth Earl of Derby. Dictionary of National Biography. Volume 54. London, UK.: Smith, Elder, & Co., 1898. pp.61-64.

【262】Peel, G. CAMPBELL, GEORGE DOUGLAS, eighth Duke of Argyll. The Dictionary of National Biography. Supplement Volume 1. Oxford, UK.: Oxford University Press, 1901. pp.385-390.

【263】方舟子:《评〈中国记者被美国“驱逐”真相〉》,新语丝2001年11月17日新到资料。

【264】“Strictly speaking, therefore, Mr Darwin's theory is not a theory on the Origin of Species at all.”(The Duke of Argyll. The Reign of Law. London, UK.: Alexander Strahan, Publisher, 1867. p.230.)

【265】“No one knew better than Mr. Darwin that the weakest part of his theory is that which assumes variations to be accidental, and the successful variations to be the mere "selected" survivors of thousands which have arisen and died because they did not happen to coincide with favouring conditions.”(The Duke of Argyll. The Unity of Nature. New York, NY.: A. L. Burt, 1883. p.159.)

【266】“In the course of that conversation I said to Mr. Darwin, with reference to some of his own remarkable works on the Fertilisation of Orchids, and upon The Earthworms, and various other observations he made of the wonderful contrivances for certain purposes in nature—I said it was impossible to look at these without seeing that they were the effect and the expression of Mind. I shall never forget Mr. Darwin's answer. He looked at me very hard and said, ‘Well, that often comes over me with overwhelming force; but at other times,’ and he shook his head vaguely, adding ‘it seems to go away.’”(The Duke of Argyll. 1885. What Is Science. In: Good Words of 1885. Macleod, D. (ed.) London, UK.: Isbister & Co., 1885. pp.236-245.)

【267】Darwin Family. Funeral of Mr. Darwin, Westminster Abbey. April 26th, 1882. Order of Procession. CUL-DAR215.2d.

【268】“Stupidly, Huxley forgot to ask Wallace. Wallace, that perennial afterthought in the Darwinian story, was hastily contacted and it was agreed that he would bring up the rear.”【134, p.669】

【269】“Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Court of St. James.”(Celebration of the Two Hundred and Fiftieth Anniversary of the Settlement of Newbury, June 10, 1885. Newburyport, MA.: Historical Society of Old Newbury, 1885. p.17.)

【270】“The Embassies of France, Germany, Italy, and Spain were represented.”(Anonymous. The funeral of Mr. Darwin. The Times. April 27, 1882. p.5.)

【271】“Our Minister is here as representative of the United States, and General Merritt, our Consul-General, stands near. Mr. Lowell is representative of literature also.”(Smalley, G. W. 1891. London Letters and Some Others. Volume 1. New York, NY.: Harper & Brothers, 1891. p.84.)

【272】“美国式卖官:到现在川普已任命6个富豪当部长,这些人共给他的竞选捐了1200万美元。美国历史上从没任命过这么多大捐款人当部长,惯例只是给不重要的大使之类的职位。美国历史上第一个成功的煽动者安德鲁.杰克逊以反腐败煽动愚民当选总统后,首创卖官制度,成为美国最腐败的政府之一,历史在重演。”(见方舟子的推特:9:38 PM • Dec 9, 2016。)

【273】Hale, E. E. James Russell Lowell and His Friends. Boston, MA.: Houghton Mifflin & Co., 1899.

【274】Scudder, H. E. James Russell Lowell: A Biography. Boston, MA.: Houghton, Mifflin & Co., 1901.

【275】Greenslet, F. James Russell Lowell, His Life and Work. Boston, MA.: Houghton Mifflin & Co., 1905.

【276】Duberman, M. James Russell Lowell. Boston, MA.: Houghton Mifflin & Co., 1966.

【277】方舟子:《进化论简史》,新语丝1999年6月18日新到资料。

【278】方舟子:《长颈鹿的脖子为什么那么长?》,原载2010年5月12日《中国青年报》,见新语丝2010年5月13日新到资料。

【279】“And so, it seems, he mooted evolution too, but again she must have startled him by asking awkward questions about ultimate origins.”【134, p.259】

【280】van Wyhe, J. 2007. Mind the Gap: Did Darwin Avoid Publishing His Theory for Many Years? Notes and Records of the Royal Society of London 61(2):177-205.

【281】“What Huxley had begun to proclaim from the housetop, Darwin was meditating in secret.”(Bettany, G. T. Life of Charles Darwin. London, UK.: Walter Scott, 1887. p.65.)

【282】“He had been corresponding with the botanist J. D. Hooker for only two months when the latter was told about the theory. Darwin barely knew Hooker and was, as so often, humorously melodramatic in telling his correspondent that he held an unconventional view.”【280】

【283】“You will, perhaps, think it paltry in me, when I ask you not to mention my doctrine; the reason is, if anyone, like the author of the Vestiges, were to hear of them he might easily work them in, & then I shd have to quote from a work perhaps despised by naturalists & this would greatly injure any chance of my views being received by those alone whose opinion I value.”(The Life and Letters of Charles Darwin, Including An Autobiographical Chapter. Darwin, F. (ed.) Vol. II. London, John Murray, 1887. p.122.)

【284】Darwin, C. To J. S. Henslow [November 1839]. The Correspondence of Charles Darwin. Volume 2: 1837-1843. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1987. pp.237-238.

【285】“far from keeping his speculations completely private, as historians had thought, Darwin mentioned his work on the ‘origin & variation of species’ to his Cambridge patron J. S. Henslow as early as November 1839.”(Desmond, A. 1987. The Kentish Hog. The London Review of Books 9(18):13-14.)

【286】“though I cared in the highest degree for the approbation of such men as Lyell and Hooker, who were my friends, I did not care much about the general public.”【87, p.67】

【287】“When thus reflecting I feel compelled to look to a First Cause having an intelligent mind in some degree analogous to that of man; and I deserve to be called a Theist. This conclusion was strong in my mind about the time, as far as I can remember, when I wrote the 'Origin of Species;' and it is since that time that it has very gradually, with many fluctuations, become weaker.”【87, pp.312-313】

【288】The Life and Letters of Charles Darwin, Including An Autobiographical Chapter. Darwin, F. (ed.) Vol. II. London, John Murray, 1887.

【289】Darwin, C. R. The Foundations of The Origin of Species. Two Essays Written in 1842 and 1844. Darwin, F. (ed.) Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1909.

【290】“Darwin in 1844 still believed in perfect adaptation. Perfectly adapted forms are not capable of further improvement. They vary little; so, among them, natural selection has little material on which to work.”(Ospovat, D. 1979. Darwin after Malthus. Journal of the History of Biology 12(2):211-230.)

【291】Ospovat, D. The Development of Darwin's Theory: Natural History, Natural Theology, and Natural Selection, 1838-1859. New York, NY.: Cambridge University Press, 1981. pp.60-86.

【292】Desmond, A. 1984. Robert E. Grant: The Social Predicament of a Pre-Darwinian Transmutationist. Journal of the History of Biology 17(2):189-223.

【293】Desmond, A. 1984. Robert E. Grant's Later Views on Organic Development: The Swiney Lectures on ‘Palaeozoology’, 1853-1857. Archives of Natural History 11 (3):395-413.

【294】Secord, J. A. 1991. Edinburgh Lamarckians: Robert Jameson and Robert E. Grant. Journal of the History of Biology 24(1):1-18.

【295】“Lastly, you refer repeatedly to my view as a modification of Lamarck's doctrine of development and progression.”(Darwin, C. To C. Lyell, 12th [March, 1863].)【58, pp.13-14】

【296】“Darwin was always a Lamarckian: he was one before he discovered natural selection, he remained one after he discovered selection, and the mechanism appeared throughout his published work, including the Descent of Man.”(Ruse, M. 1980. Social Darwinism: The Two Sources. Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies 12(1):23-36.)

【297】“the first to betray Darwin's insights was Darwin himself.”(Goodman, L. 2019. Darwin's Heresy. Philosophy 94(1):43-86.)

【298】“The Darwin of 1859 was a pioneer, forced into the role of an iconoclast. He would bravely state a new heresy on one page, then lose courage, begin hedging, and on a later page almost withdraw it altogether.”(Mayr, E. Introduction. In: On the Origin of Species: A Facsimile of the First Edition. Mayr, E. (ed.) Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1964.)

【299】方舟子:《“人类学研究”的难兄难弟》,新语丝1999年8月1日新到资料。

【300】“the Vestiges had magnificent sales, eleven editions being necessary between 1844 and 1860, the sales in the first ten years (24,000 copies) greatly exceeding those of Lyell's Principles of Geology or Darwin's Origin of Species (9,500) in a corresponding ten-year period after publication.”【117, p.382】

【301】Moore, J. R. The Post-Darwinian Controversies: A Study of the Protestant Struggle to Come to Terms with Darwin in Great Britain and America, 1870-1900. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1979.

【302】Anonymous. 1854. Review of Vestiges of the Natural History of Creation, Tenth Edition. London 1853. The British and Foreign Medico-Chirurgical Review 13(26):425-439.

【303】Wallace, A. R. 1855. On the Law Which Has Regulated the Introduction of New Species. Annals and Magazine of Natural History (2nd Series) 16(93):184–196.

【304】Charles Darwin's Natural Selection: Being the Second Part of His Big Species Book Written from 1856 to 1858. Stauffer, R. C. (ed.) Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1975.

【305】方舟子:《科学史上著名公案——达尔文-华莱士之让》,原载2008年4月28日《经济观察报》,见新语丝2008年4月28日新到资料。

【306】方舟子:《我们向何处去?》,新语丝2001年5月11日新到资料。

【307】Mayr, E. 1977. Darwin and Natural Selection: How Darwin May Have Discovered His Highly Unconventional Theory. American Scientist 65(3):321-327.

【308】Eiseley, L. C. Darwin's Century: Evolution and the Men Who Discovered It. Garden City, N. Y.: Doubleday & Co., 1958.

【309】“We now know that Darwin could not have ‘happened to read’ the Rev. Thomas Malthus, as he later claimed, let alone simply ‘for amusement.’”(Moore, J. Wallace's Malthusian Moment: The Common Context Revisited. In: Victorian Science in Context. Lightman, B. (ed.) Chicago, IL.: University of Chicago Press, 1997. pp.290-331.)

【310】Darwin, C. and Wallace, A. R. 1858. On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection. Zoological Journal of the Linnean Society 3(9):46-62.

【311】“而在科学上,我们却必须追求简洁,挥动奥卡姆剃刀将上帝这个多余的概念剃掉。”(方舟子:《起源之战没有中立者》,原载2001年2月14日《中华读书报》,见新语丝2001年2月14日新到资料。)

【312】Beddall, B. G. 1988. Darwin and Divergence: The Wallace Connection. Journal of the History of Biology 21(1):1-68.

【313】庚镇城:《达尔文新考》,上海科学技术出版社 2009年版。

【314】“For the biologist the principle is something Darwin got wrong. Since the biologists have, at least in the past, maintained a claim to be Darwinians, they have wanted to either sweep Darwin's error under the rug or figure out where Darwin made his mistake.”(Kohn, D. Darwin's Principle of Divergence as Internal Dialogue. In: The Darwinian Heritage. Kohn, D. (ed.) Princeton, NJ.: Princeton University Press, 1986. pp.245-258.)

【315】Løvtrup, S. Darwinism: The Refutation of a Myth. New York, NY.: Croom Helm Ltd.,1987.

【316】“This quotation, as revised by Darwin, forms part of the joint publication by Darwin and Wallace in the Journal of the Linnean Society in August 1858, and it is assumed to have been included to vindicate Darwin's priority as concerns the problem of divergent evolution. However , the emphasised statement shows that he had not achieved this goal at the time, for what he explains is the survival of the new forms through ecological isolation, once they have arisen, without accounting for their origination in the first place. In fact, if each new species exterminates the parent species then the basis for divergent evolution seems to be lacking.”【315, p.213】

【317】Sober, E. 2009. Did Darwin Write the Origin Backwards? Proceedings of the National Academy of Science, USA. 106(supplement_1):10048-10055.

【318】Abbot, F. E. 1868. Review of The Principles of Biology by Herbert Spencer. The North American Review 107(221):377-422.

【319】“For, whatever be the ultimate verdict of posterity upon this or that opinion which Mr. Darwin has propounded; whatever adumbrations or anticipations of his doctrines may be found in the writings of his predecessors; the broad fact remains that, since the publication and by reason of the publication, of ‘The Origin of Species’ the fundamental conceptions and the aims of the students of living Nature have been completely changed.”(Huxley, T. H. 1885. The Darwin Memorial. Popular Science Monthly 27(4):532-535.)

【320】方舟子:《科学史上著名公案——达尔文-华莱士之争》,原载2008年7月7日《经济观察报》,见新语丝2008年7月7日新到资料。

【321】方舟子:《假如没有达尔文》,原载2009年2月18日《中国青年报》,见新语丝2009年2月18日新到资料。

【322】Darwin Memorial Fund. Report of the Committee. London, UK.: SPOTTISWOODE & CO, 1888.

【323】摩尔在1982年将赫胥黎“忘记”邀请华莱士这件事先是说成“very stupid”,并且打上了引号【135】;但到了1991年,“very”没有了,引号没有了,“stupid”也从形容词变成了副词“Stupidly”【134, p.669】,结果给人以赫胥黎好像真的“忘记”了邀请华莱士给达尔文抬棺。

【324】Brooks, J. L. Just Before the Origin: Alfred Russel Wallace’s Theory of Evolution. New York, NY.: Columbia University Press, 1984.

【325】Davies, R. The Darwin Conspiracy: Origins of a Scientific Crime. London, UK.: Golden Square Books, 2008.

【326】“The Huxley who in April 1860, in the Westminister Review, had been the first person anywhere to use the term ‘Darwinism’ with reference to the views expressed in the Origin of Species.”【216】

【327】Anonymous. 1860. Review of On the Origin of Species by Charles Darwin. Westminster Review 17(144):541-570.

【328】Hutton, F. W. 1861. Difficulties of Darwinism. The Geologist 4(7):286-288.

【329】Advertisement. 1867. METAMORPHOSES. The Illustrated London News 50(1426):458.

【330】Advertisement. 1867. Metamorphoser. Athenaeum 2063:626.

【331】“I am going to Norwich on Tuesday to hear Dr. Hooker, who I hope will boldly promulgate ‘Darwinianism’ in his address.”(Marchant, J. Alfred Russel Wallace: Letters and Reminiscences. Volume I. London, UK.: Cassell & Co., LTd., 1916. p.219.)

【332】Howorth, H. H. 1871. A New View of Darwinism. Nature 4(87):161-162.

【333】Howorth, H. H. 1871. A New View of Darwinism. Nature 4(89):200-201.

【334】Wallace, A. 1871. A New View of Darwinism. Nature 4(88):181.

【335】Wallace, A. 1871. Mr. Howorth on Darwinism. Nature 4(90):221.

【336】Wallace, A. R. Darwinism: An Exposition of the Theory of Natural Selection with Some of Its Applications. London, UK.: Macmillan and Co., 1889.

【337】Schleicher, A. Darwinism Tested by the Science of Language. Translated by Alex V. W. Bikkers. London, UK.: John Camden Hotten, 1869.

【338】Fiske, J. Darwinism and Other Essays. London, UK.: London, UK.: MacMillan and Co., 1879.

【339】O'Neill, T. W. The Refutation of Darwinism. Philadelphia, PA.: J. B. Lippincott & Co., 1880.

【340】方舟子:《进化新篇章》,湖南教育出版社2000年版。

【341】方舟子:《寻找生命的逻辑》,上海交通大学出版社2005年版。

【342】Report of the 30th Meeting of the British Association for the Advancement of Science Held at Oxford in June and July 1860. London, UK.: John Murray, 1861.

【343】Draper. On the Intellectual Development of Europe, Considered with Reference to the Views of Mr. Darwin and Others, that the Progression of Orgauisms is Determined by Law.【342, pp.115-116】

【344】Fleming, D. John William Draper and the Religion of Science. Philadelphia, PA.: University of Pennsylvania Press, 1950.

【345】Draper, J. W. History of the Conflict Religion and Science. New York, NY.: D. Appleton and Co., 1875.

【346】Ungureanu, J. C. 2016. A Yankee at Oxford: John William Draper at the British Association for the Advancement of Science at Oxford, 30 June 1860. Notes and Records of the Royal Society of London 70(2):135-150.

【347】Anonymous. 1898. A Grandmother’s Tales. Macmillan's Magazine 78(6):425-435.

【348】“It was something like this: ‘Is it on your grandfather's or your grandmother's side that you trace your descent from an ape?’ And then my grandfather was overheard to say, as he slapped his thigh, ‘The Lord has delivered him into my hands.’ He had not wanted to speak at the meeting, but after that he felt he had to. And this, so far as I recollect, is what he said: ‘It seems to me that one has no reason to be ashamed of having an ape for an ancestor. If there were an ancestor whom I should feel shame in recalling, it would rather be a man—a man of restless and versatile intellect—who, not content with success in his own sphere of activity, plunges into scientific questions with which he has no real acquaintance, only to obscure them by an aimless rhetoric and distract the attention of his hearers from the real point at issue by eloquent digressions and skilled appeals to their religious prejudice.’ After that there was nothing left for Wilberforce to say.”(At Random: A Television Preview. In: Evolution after Darwin: the University of Chicago centennial. Vol. IIII. Issues in Evolution. Tax, S. (ed.) Chicago, IL.: University of Chicago Press, 1960. pp.41-65.)

【349】Chadwick, O. The Victorian Church. Part II. London, UK.: Adam, & Charles Black, 1970.

【350】Lucas, J. R. 1979. Wilberforce and Huxley: A Legendary Encounter. The Historical Journal 22(2):313-330.

【351】“Samuel Wilberforce, Bishop of Oxford, whose debate with Thomas Huxley in June 1860 was one of the most celebrated confrontations between Darwinism and the religious establishment”. 【155, p.62】

【352】“It is little wonder that the Wilberforce/Huxley fight, at the annual meeting of the British Association for the Advancement of Science in Oxford in 1860, one year after Charles Darwin had published his On the Origin of Species, has become the stuff of legend. In the history of science it ranks right up there with Archimedes stepping into his bath and with the aged Galileo down on his knees, recanting his Copernicanism while defiantly whispering: ‘But it does move, after all!’”(Ruse, M. Can a Darwinian Be a Christian?: The Relationship between Science and Religion. New York, NY.: Cambridge University Press, 2001. p.2.)

【353】Wilberforce, R. G. Life of Samuel Wilberforce, Bishop of Oxford and Winchester. London, UK.: Kegan Paul, Trench, & Co., 1888. p.244.

【354】Anonymous. 1860. Review of On the Origin of Species. Quarterly Review 108(225):225-264.

【355】“Further, the embalmed records of 3000 years show that there has been no beginning of transmutation in the species of our most familiar domesticated animals; and beyond this, that in the countless tribes of animal life around us, down to its lowest and most variable species, no one has ever discovered is single instance of such transmutation being now in prospect; no new organ has ever been known to be developed—no new natural instinct to be formed—whilst, finally, in the vast museum of departed animal life which the strata of the earth imbed for our examination, whilst they contain far too complete a representation of the past to be set aside as a mere imperfect record, yet afford no one instance of any such change as having ever been in progress, or give us anywhere the missing links of the assumed chain, or the remains which would enable now existing variations, by gradual approximations, to shade off into unity.”【354】

【356】“It is uncommonly clever; it picks out with skill all the most conjectural parts, and brings forward well all the difficulties.”【288, p.324】

【357】“Huxley’s way of defending Darwin was to assert that opponents were non-scientific, and to identify them with theological ‘prejudice’.”【349, p.12】

【358】“Ironically, even if one accepts the myth as fact, this great moment in the ascendancy of Darwinism culminated in a retort, by Huxley, that said nothing about natural selection, but only castigated a bishop for being rude.”(Caudill, E. Darwinian Myths: The Legends and Misuses of a Theory. Knoxville, TN.: University of Tennessee Press, 1997. p.45.)

【359】“He complained that scoffing was ‘in fashion at that meeting,’ and ranting and ridicule were the Darwinians’ stock ‘weapons.’”【134, p.537】

【360】“Then, again, the polemical writings of the school abound with the strained emphasis, eager word-catching, the rhetorical denunciations and appeals which characterise the lower forms of religious controversy.”(Baynes, T. S. 1873. Review of The Expression of the Emotions in Man and Animals by Charles Darwin. Edinburgh Review 137(280):492–528.)注:该文发表时没有署名,达尔文曾追查作者身份。该文作者的身份据Darwin Correspondence Project: To George Cupples 28 April [1873]。)

【361】“Professor Huxley has accepted the principle of evolution more absolutely than any other man of science except Mr. Darwin himself, and that consequently he represents what may be called its religious spirit in the most concentrated form, and partly also to the fact that his nature is essentially Puritanic, if not Calvinistic.”(Baynes, T. S. 1873. Review of The Expression of the Emotions in Man and Animals by Charles Darwin. Edinburgh Review 137(280):492–528.)

【362】黄元起:《1923年的“科学”与玄学的论战》,《史学月刊》1957年9期8-12页。

【363】邓艾民:《“五四”时期关于科学与人生观的论战》,《北京大学学报(人文社会科学版)》1959年3期45-60页。

【364】丁文江:《玄学与科学:评张君劢的“人生观”》,《努力周报》1923年48期1-2页。

【365】于光远:《要灵学,还是要自然辩证法?》,《自然辩证法通讯》1982(1):8-15.

【366】方舟子:《中国需要一场新无神论思想运动》,新语丝2012年8月31日新到资料。

【367】“follow your reason as far as it will take you, without regard to any other consideration.”(Huxley, T. H. 1889. Agnosticism. The Eclectic Magazine 49(4):433-450.)

【368】胡适:《介绍我自己的思想》,见《胡适文选》,亚东图书馆1930年版前言页。

【369】“韩寒及其支持者试图把所有作家都拖下水,声称每个作家都会无缘无故被指控有代笔,而且没法自证清白。指控是需要有证据的,而作家要自证清白也很简单,与质 疑者公开对质逐条解释各个疑点,甚至不妨开一个作品讨论会大谈自己的作品。韩寒敢吗?做得到吗?”(见方舟子新浪微博,2012-2-23 23:38。)

【370】“慕容雪村也声称作家无法自证清白,让人也不能不怀疑其小说是否他自己写的。哪有真正的作家会担心无法自证清白?有很多方法可以自证,因为没有谁比作家本人 更熟悉其作品了——韩寒除外,如此不熟悉不敢谈自己作品的作家,找不出第二个了。”(见方舟子新浪微博,2012-2-24 00:03。)

【371】实际上,西方科学纳粹丑化对方、伪造历史的代表作,就是好莱坞在1960年——即达邪教大张旗鼓地纪念《物种起源》出版一百周年的第二年——出品的电影Inherit the Wind。

【372】方舟子:《无知所以无畏--评Philip Zhang〈进化论的进化〉》,新语丝1999年8月10日新到资料。

【373】方舟子:《驳斥〈华夏文摘〉的反进化论谣言》,新语丝1999年6月27日新到资料。

【374】“until selective breeding is definitely proved to give rise to varieties infertile with one another, the logical foundation of the theory of natural selection is incomplete.”(Huxley, T. H. Preface to Darwiniana. In: Darwiniana. London, UK.: MacMillan and Co., 1893. pp.v-vii.)

【375】Huxley, T. H. On the Methods and Results of Ethnology. In: Huxley, T. H. Collected Essays. Volume VII. Man's Place in Nature and Other Anthropological Essays. London, UK.: MacMillan and Co., 1893. pp.209-252.

【376】“The attitude of Huxley towards Natural Selection was, I shall endeavour to show, remarkable and unusual. Although no one strove so nobly and against such odds in its defence from unfair attack, although no one ever fought the battle of science with more complete success, Huxley was at no time a convinced believer in the theory he protected.”(Poulton, E. B. Thomas Henry Huxley and the Theory of Natural Selection. In: Essays on Evolution. Oxford, Oxford : Clarendon press, 1908. pp.193-219.)

【377】“And Mr. Darwin's position might, we think, have been even stronger than it is if he had not embarrassed himself with the aphorism, ‘Natura non facit saltum,’ which turns up so often in his pages. We believe, as we have said above, that Nature does make jumps now and then, and a recognition of the fact is of no small importance in disposing of many minor objections to the doctrine of transmutation.”【327】

【378】Huxley, T. H. 1864. Criticisms on "The Origin of Species." Natural History Review n.s. 4: 566-580.

【379】“that his own scientific work took no revolutionary new direction after 1859,” “his own scientific work underwent no radical change in 1859.”(Bartholomew, M. 1975. Huxley's Defence of Darwin. Annals of Science 32(6):525-535.)

【380】“A cursory examination of Huxley's scientific work reveals that he began to deploy the idea of evolution only in 1868, nine years after publication of the Origin, scarcely the response one would expect upon receipt of a blinding inspiration.”(Di Gregorio, M. A. 1982. The Dinosaur Connection: A Reinterpretation of T. H. Huxley's Evolutionary View. Journal of the History of Biology 15(3):397-418.)

【381】Bowler, P, J. The Non-Darwinian Revolution: Reinterpreting a Historical Myth. Baltimore, MD.: Johns Hopkins University Press, 1988.

【382】方舟子:《中医理论的非科学性》,新语丝2007年8月5日新到资料。

【383】Popper, K. Darwinism as a Metaphysical Research Programme. In: The Philosophy of Karl Popper. Vol. I. Schilpp, P. A. (ed.) LaSalle, Ill: Open Court, 1974. pp.133-143.

【384】At Random: A Television Preview. In: Evolution after Darwin: the University of Chicago centennial. Vol. IIII. Issues in Evolution. Tax, S. (ed.) Chicago, IL.: University of Chicago Press, 1960. pp.41-65.

【385】Gould, S. J. 1981. Evolution as Fact and Theory. Discover 2(5):34-37.

【386】方舟子:《进化不仅仅是“一种理论”》,原载2005年3月2日《中国青年报》,见新语丝2005年3月4日新到资料。

【387】Huxley, J. Evolution in Action: Based on the Patten Foundation Lectures Delivered at Indiana University in 1951. London, UK.: Chatto & Windus, 1953. p.149.

【388】Huxley, J. Transhumanism. In: Huxley, J. New Bottles for New Wine. London, UK.: Chatto & Windus, 1957. pp.13-17.

【389】Huxley, J. Introduction. In: Huxley, J. Evolution: A Modern Synthesis. London, UK.: Allen & Unwin, 1963.

【390】“The original source of my interest in genetics had been my long-harbored idea of the control of the evolution of man by man himself. I had intentionally, however, devoted most of my efforts to the investigation of the general genetic basis, being convinced that this would provide a surer foundation and backing for a later attack on more specifically human problems. Only so could the necessary knowledge, as well as the authority, be obtained.”(Muller, H. J. 1936-1937. Autobiographical Notes. Unpublished. Muller Papers, Lilly Library, Indiana University. p.9.)

【391】van Wyhe, J. 2019. Why There Was No ‘Darwin’s Bulldog.’ Linnean 35(1):26-30.

【392】亦明:《方舟子在2008年抄袭美国“反伪斗士”迈克尔•谢尔默•附录:“大脑惟先”理论与“皮尔当人”骗局:前因与后果》,万维读者网教育学术论坛,2020年7月14日。

【393】Osborn, H. F. 1896. Memorial Tribute to Professor Thomas H. Huxley. Science 3(57):147-154.

【394】方舟子:《原教旨基督教是极毒教(上)——“无神论与美国”系列》,原载《侨报》,见新语丝2000年7月11日新到资料。

【395】“基督教《摆布经》说耶稣:‘你们不要论断人,免得你们被论断。’但是网上基督徒最喜欢论断人,正如网上佛教徒最喜欢谩骂、诅咒人。谁说宗教信仰能提高人的 教养的,到网上看仔细了。”(见方舟子新浪微博,2011-2-7 15:29。)

【396】“It was a ceremony that would have pleased Charles Darwin. What would not have pleased him was that the following day a company of clockmakers in Fleet Street, Barraud and Lunds, closed its long-time account with Martin's Bank because R. B. Martin had attended the funeral, thereby giving the impression of endorsing Darwin's heretical theories.”【Stone, I. 1982. The Death of Darwin. New Scientist 94(1300):91-93.】

【397】Wasman, E. and Muckermann, H. Evolution. In: The Catholic Encyclopedia. Volume 5. New York, NY.: Encyclopedia Press, 1909. pp.654–670.

【398】Gray, A. Natural Selection not Inconsistent with Natural Theology: A free Examination of Darwin's Treatise on the Origin of Species, and of its American Reviewers. London, UK.: Trübner, 1861.

【399】“He considers that the theory of Evolution is quite compatible with the belief in a God.”【87, p.307】

【400】Singh, B. N. 2012. Darwin of the 20th Century – Mayr or Dobzhansky? Current Science 103(2):125-125.

【401】Ayala, F. J. 1976. Theodosius Dobzhansky: The Man and the Scientist. Annual Review of Genetics 10:1-7.

【402】Greene, J. C. and M. Ruse. 1996. On the Nature of the Evolutionary Process: The Correspondence between Theodosius Dobzhansky and John C. Greene. Biology and Philosophy 11(4): 445–491.

【403】Shermer, M. and Sulloway, F. J. 2000. The Grand Old Man of Evolution. Skeptic 8(1):76–82.

【404】Gould, S. J. 1987. Darwinism Defined: the Difference between Fact and Theory. Discover 8(1):64-70,

【405】Dobzhansky, T. 1973. Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution. American Biology Teacher 35(3):125–129.

【406】杜布赞斯基著、方舟子译:《若无进化之光,生物学毫无道理》,新语丝1999年7月28日新到资料。

【407】“Root-Bernstein甚至怀疑美国著名生物学家Stephen Gould也可能也抄袭他了,‘著名作家古尔德也为一家杂志写了一篇科普文章。他使用了相同的论证方式、顺序,但他更换了全部的事例。对于这是否是抄袭, 罗伯特觉得不好界定。’Gould已去世,无法为自己辩护。本人能和Gould同列,真是荣幸。”(见方舟子的新浪微博,2011-8-23 00:16。)

【408】Anonymous. 1882. [On the funeral of Charles Darwin in Westminster Abbey.] The Times (26 April): 11.

【409】王彬彬:《汪晖〈反抗绝望〉的学风问题》,2010年3月25日《南方周末》。

【410】“The Morning Post, as its High Church conservatism would lead one to expect, was less extravagant in its view, calling upon its own hero to set out the terms of its praises. ‘If, as Lord Beaconsfield said, a great man is one who changes the spirit of his age, then Darwin was a great man, and we who cannot respect all his theories can admire his life.’”【64, p.518】

【411】Anonymous. Without Title. The Morning Post, April 21, 1882.

【412】亦明:《方舟子三百万诈骗案纪实》第五章《徐黑方舟子》,中国学术评价网,2015年12月31日。

【413】Anonymous. Charles Darwin. Liverpool Diocesan Gazette, May 1882.

【414】中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆2016年版。

【415】方舟子:《“文史哲科学家”伪造孟德尔文献——学术腐败新例子》,新语丝2002年1月5日新到资料。

【416】方舟子:《就怒江建坝争议答〈纽约时报〉记者问》,新语丝2005年12月27日新到资料。

【417】葛莘:《给福建省教育厅负责人的一封公开信》,中国学术评价网,2012年2月16日。

【418】亦明:《方舟子2012年十大要闻》第十章《中华败类,走向世界》,中国学术评价网,2012年12月25日。

【419】亦明:《方舟子2013年十大要闻》第十章《大不劣癫,啊美丽奸》,中国学术评价网,2014年1月3日。

【420】“There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.”(Darwin, C. R. On the Origin of Species. London, UK.: John Murray. 2nd Edition, 1860, p.490; 3rd Edition, 1861, p.525; 4th Edition, 1866, p.577; 5th Edition, 1869, p.579; 6th Edition, 1872, p.429.)

【421】Greene, J. C. 1994. Science, Philosophy, and Metaphor in Ernst Mayr's Writings. Journal of the History of Biology 27(2):311-347.

【422】 Greene, J. C. 1975. Reflections on the Progress of Darwin Studies. Journal of the History of Biology 8(2):243-273.

【423】Дарвин, Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера (Автобиография). Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1957.

【424】Dupree, A. H. Asa Gray: American Botanist, Friend of Darwin. Baltimore, MD.: Johns Hopkins University Press, 1988.

【425】Anonymous. 1874. Evolution and Theology. The Nation 18(446):44-46.

【426】“We have never been able to reclaim a drunkard, but through your services I do not know that there is a drunkard left in the village.”(Fullerton, W. Y. J. W. C. Fegan: A tribute. London, UK.: Marshall, Morhan & Scott, Ltd., 1930. p.30.)

【427】方舟子:《可咒詛的教義》,chinese.text.unicode, Nov 26, 1996, 3:00:00 AM.

【428】方舟子译:《达尔文评基督教》,新语丝1999年6月12日新到资料。

【429】“‘我很难明白人们怎么能够希望基督教是真实的,因为果真如此的话,其经文以明明白白的语言表示了,凡是不信仰基督的人们,其中包括我的父亲、兄弟以及几乎 一切我的最好的朋友,都要永世受到惩罚。这真是一种可咒诅的教义。’(达尔文自传)”(见方舟子新浪微博,2011-9-30 18:14。)

【430】“‘美国大兵’说我批基督教的文章都是从英文几乎一字不差抄的。我举我最著名的《从来就没有救世主》《古怪的家谱》《原教旨基督教是极毒教》《可咒诅的教义》这几篇好了,他要是能找到英文原文,我提拔他当‘美国军官’,否则请他自绝于网别再招摇。”(见“方舟子”的推特,9:40 AM • Jul 5, 2015。)

【431】“Mrs. Darwin annotated this passage (from ‘and have never since doubted’…. to ‘damnable doctrine’) in her own handwriting. She writes:—‘I should dislike the passage in brackets to be published. It seems to me raw. Nothing can be said too severe upon the doctrine of everlasting punishment for disbelief—but very few now wd. call that ‘Christianity,’(tho' the words are there.) There is the question of verbal inspiration comes in too. E. D.’ Oct. 1882. This was written six months after her husband's death, in a second copy of the Autobiography in Francis's handwriting. The passage was not published. See Introduction.—N. B.”【62, p.87】

【432】苗德岁:《〈物种起源〉:版本学及其他》,2014年1月29日 《 中华读书报 》。

【433】野鹤:《关于方舟子现象的反思与断想(四)——非此即彼的“科学小买卖”》,作于2002年12月29日-2003年4月9日,原拟发表于《探索与争鸣》2003年第6期,但因方舟子以起诉相威胁、敲诈而被拒稿。见张三のBlog,2006年3月25日。

【434】方舟子:《学术争端不能依靠法律解决》,原载2007年6月1日《法制晚报》,见新语丝2007年6月3日新到资料。

【435】“《本草纲目》比《药物学》晚1500年,插图简陋,大部分都是迷信、巫术内容。”(见方舟子的新浪微博,2011-7-11 20:00。)

【436】“李时珍不是徐霞客,他只是钻故纸堆搜集归纳古人关于某东西的药用的种种传闻,本草纲目充斥着神话鬼话。”(见方舟子的新浪微博,2011-12-10 15:12。)

【437】亦明:《方舟子与〈中国青年报〉邪恶同盟的终结之七:当一个无知被捧为全知》,中国学术评价网,2011年11月11日。

【438】方舟子:《转基因食品为什么不做人体试验?》,新语丝2018年5月25日新到资料。

【439】“Nor must we overlook the probability of the constant inculcation in a belief in God on the minds of children producing so strong and perhaps an inherited effect on their brains not yet fully developed, that it would be as difficult for them to throw off their belief in God, as for a monkey to throw off its instinctive fear and hatred of a snake.”【62, p.93】

【440】方舟子:《怎样看待个别的大科学家信教?》,原载2005年9月7日《北京青年报》,见新语丝2005年9月13日新到资料。

【441】土摩托:《牛顿信教吗?》,新语丝2011年7月17日新到资料。

【442】“One of his friends once asked Mr. Darwin's gardener about his master's health, and how he had been lately. ‘Oh!’, he said, ‘my poor master has been very sadly. I often wish he had something to do. He moons about in the garden, and I have seen him stand doing nothing before a flower for ten minutes at a time. If he only had something to do I really believe he would be better’.”(Darwin-Wallace Centenary Celebrations. Linnean Society, 1908. pp.57-58.)

【443】“But the fact that Darwin was a great assembler of facts and a poor joiner of ideas was of great importance in making his general views prevail.”(Barzun, J. Darwin, Marx, Wagner: Critique of a Heritage. Boston, MA.: Little, Brown and Co., 1941. p.81.)

【444】Himmelfarb, G. Darwin and the Darwinian Revolution. Garden City, NY.: Doubleday and Co., 1959.

【445】"The more one studies paleontology, the more certain one becomes that evolution is based on faith alone; exactly the same sort of faith which it is necessary to have when one encounters the great mysteries of religion.”(More, L. T. The Dogma of Evolution. Princeton, NJ.: Princeton University Press, 1925. p.160.)

【446】Gould, S. J. More Things in Heaven and Earth. In: Alas, Poor Darwin: Arguments Against Evolutionary Psychology. Rose, H. and Rose, S. (eds.) London, UK.: Jonathan Cape, 2000. pp.85-105.

【447】Eldredge, N. and Gould, S. J. Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism. In: Models in Paleobiology. Schopf, T. J. M. (ed.) San Francisco, CA.: Freeman Cooper, 1972. pp.82–115.

【448】Editorial. 1993. Darwinian Fundamentalists: Believe It, or Else! Creation 15(3):4.

【449】方舟子:《罗永浩为什么要骂“支那猪”?》,新语丝2014年5月24日新到资料。

【450】方是民、李洪林、饶毅等:《关于“陈晓宁带回三大基因库”事件的公开信》,新语丝2000年9月7日新到资料。

【451】饶毅:《对肖传国起诉方舟子一案的意见书》,新语丝2006年9月7日新到资料。

【452】饶毅:《猜猜谁造假?》,新语丝2010年7月24日新到资料。

【453】方舟子:《达尔文为什么没能发现遗传规律》,新语丝2018年12月18日新到资料。

【454】方舟子:《为什么饶毅没有水平和能力识别学术骗子》,新语丝2019年4月14日新到资料。

【455】方舟子:《饶毅的学术造假》,新语丝2022年11月25日新到资料。

【456】“You care for nothing but shooting, dogs, and rat-catching, and you will be a disgrace to yourself and all your family.”【62, p.28】

【457】“The Autobiography has been found and now surpassed.”(Churchill, F. B. 1982. Darwin and the Historian. Biological Journal of the Linnean Society 17(1):45–68.)

【458】“Why was it given to Darwin, less ambitious, less imaginative, and less learned than many of his colleagues, to discover the theory sought after by others so assiduously? How did it come about that one so limited intellectually and insensitive culturally should have devised a theory so massive in structure and sweeping in significance?”【444, p.8】

【459】Mayr, E. 1959. Review of Darwin and the Darwinian Revolution by Gertrude Himmelfarb. Scientific American 201(5):209-216.

【460】Mayr, E. 1971. The Nature of the Darwinian Revolution. Science 176(4038):981-989.

【461】Gould, S. J. 1992. The Paradox of Genius. Nature 355(3657):215-216.

【462】Gould, S. J. 1996. Why Darwin? New York Review of Books 43(6):10-14.

【463】苗德岁:《天不生达翁 万古长如夜》,2019年8月9日《中国科学报》。

【464】方舟子妻:《过洁世同嫌》,新语丝2012年3月5日新到资料。

【465】Powell, B. On the Study of the Evidences of Christianity. In: Temple, F. et al. Essays and Reviews. London, UK.: John W. Parker and Son, 1860. pp.94-144.

【466】“After performing this kind of reductio, Colenso, like the authors of Essays and Reviews, called for a more liberal interpretation of the Bible. And like them he became the center of a storm of theological controversy.”(Ruse, M. The Darwinian Revolution: Science Red in Tooth and Claw. Chicago, IL.: University of Chicago Press,1981. p.240.)

【467】“Essays sold 22,000 copies in two years (as many as the Origin in two decades) and provoked a ferocious paper war. Four hundred books and pamphlets contested and defended the issues over five years, hardening attitudes on both sides.”【134, p.500】

【468】“the impact usually associated with Darwin, Spencer, Wallace, Huxley, Essays and Reviews, and John Tyndall, was part of a larger movement embracing a number of naturalistic approaches to the earth, life, and man - in utilitarianism, in population theory, in geology, phrenology, psychology, and in theology itself.”(Young, R. M. The Impact of Darwin on Conventional Thought. In: The Victorian Crisis of Faith. Symondson, A. (ed.) London, UK.: Society for Promoting Christian Knowledge, 1970. pp.13-35.)

【469】方舟子:《达尔文何过之有?》,新语丝2003年11月26日新到资料。

【470】方舟子:《达尔文的革命》,2009年2月25日《中国青年报》第11版,见新语丝2009年2月25日新到资料。

【471】见“三思逍遥”的新浪微博,2012-4-19 13:03。

【472】Hayek, F. A. v. 1951. Comte and Hegel. Measure 2(3):324-341.

【473】关于迈尔的搅混水诡辩术,最典型的一次发生在1966年:当时一组数学家通过计算证明,基于随机突变的新达尔文主义进化论根本不能成立;而迈尔则辩解说,数学不能证否达尔文主义——尽管“新达尔文主义”几乎完全是建立在数学论证之上的。方舟子说“在晚年,迈耶转而研究生物学的历史和哲学思想”(方舟子:《生物学是什么?》,原载2000年2月16日《中华读书报》,见新语丝2000年2月16日新到资料)确实不假,但他却没有说其老祖父改行的原因:

在相当程度上就是源自那场遭遇的刺激。详见:Mathematical Challenges to the Darwinian Interpretation of Evolution: A Symposium Held at the Wistar Institute of Anatomy and Biology, April 25 and 26, 1966. Morehead, P. S. and Kaplan, M. M. (eds.) Philadelphia, PA.: Wistar Institute Press, 1967.

【474】Mayr, E. 1990. The Myth of the Non-Darwinian Revolution. Biology and Philosophy 5(1):85-92.

【475】Huxley, T. H. 1870. Address by the President. Report of the 40th Meeting of the British Association for the Advancement of Science Held at Liverpool in September 1870. London, UK.: John Murray, 1871. lxxi-lxxxix.

【476】方舟子:《科学大争论——生命能否自发产生?》,原载《经济观察报》,见新语丝2009年9月21日新到资料。

【477】胡适:《先秦诸子进化论》,《科学》1917年3卷1期19-41页。

【478】胡适:《〈中国古代哲学史〉台北版自记》,见:《中国古代哲学史》,台湾商务印书馆1958年版。

【479】Needham, J. and Leslie, D. 1952 Ancient and Mediaeval Chinese Thought on Evolution. Bulletin of the National Institute of Science of India 7:1–18.

【480】李斌:《清代郑光祖的生物进化观》,《自然辩证法通讯》1993年3期52-57,80页。

【481】“In a series of essays written ca. 1741-51, Maupertuis put forward, for the first time, a completely evolutionary explanation for the whole existing range of organisms by differentiation from common ancestors.”(Bromley, J. S. (ed.) The New Cambridge Modern History. Vol. 6. The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1715/25. London, UK.: Cambridge University Press, 1971. p.62.)

【482】方舟子:《从“绝不退却”到“百家争鸣”——遗传学痛史》,2000年5月《新语丝》月刊。

【483】方舟子:《评〈名人精子库是怪胎〉》,新语丝2000年12月13日新到资料。

【484】“In short, virtually every idea of the Mendelian mechanism of heredity and the classical Darwinian reasoning from natural selection and geographic isolation is here combined, together with De Vries’ theory of mutations as the origin of species, to a synthesis of such genius that it is not surprising that no contemporary of its author had a true appreciation of it.”(Glass, B. Maupertuis, Pioneer of Genetics and Evolution. In: Forerunners of Darwin: 1745–1895. Glass, B., Temkin, O. and Straus, W. (eds.) Baltimore, MD.: The Johns Hopkins Press, 1959. p.51–83.)

【485】“Buffon saw clearly that both father and mother made a genetic contribution, but it was P. M. de Maupertuis, more than anyone else, who developed a theory of inheritance that can be considered as foreshadowing later developments (Glass, 1959; Stubbe, 1965). Maupertuis espoused a theory of pangenesis, based on the thought of Anaxagoras and Hippocrates, postulating particles (‘elements’) from both father and mother as responsible for the characters of the offspring. Most components of his theory can be found in the later theories of Naudin, Darwin, and Galton.”【117, p.646】

【486】方舟子:《我要为达尔文辩护》,1999年12月29日《中华读书报》;见新语丝1999年12月29日新到资料,《勿把神创论的垃圾当科学宝物——为达尔文辩护》。

【487】方舟子:《哪门子的“现代生物学”?——答颜青山〈没有达尔文也一样!〉》,新语丝2001年5月9日新到资料。

【488】“All animals therefore , I contend , have a similar cause of their organization , originating from a single living filament.”(Darwin, E. Zoonomia, Or the Laws of Organic Life. Volume 1. London, UK.: J. Johnson, 1796. p.503.)

【489】“I am getting more savage against him , even than Huxley or Falconer — He ought to be ostracised by every naturalist in England.”(The Correspondence of Charles Darwin. Volume 11: 1863. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1999. p.114.)

【490】“昨天和@张志安 聊天时想到,中国的科学记者应该成立一个联盟,集体监督,类似于‘同行评议’。凡是犯了严重的错误,又死不改悔的科学作者,比如@寻正 这样的,我们应该集体抵制,逼其离开这个岗位,不再继续害人。”(见土摩托的新浪微博,2010-9-3 09:45。)

【491】亦明:《方舟子懂中医吗?》中国学术评价网,2011年5月28日。

【492】郑守曾主编:《中医学》,人民卫生出版社1999年版20页。

【493】“Indessen verspreche ich mir doch von denjenigen, welche die Grade der Wahrscheinlichkeit zu schätzen im Stande sind, dass eine solche Karte der Unendlichkeit, ob sie gleich einen Vorwurf begreift, der bestimmet zu sein scheint, dem menschlichen Verstande auf ewig verborgen zu sein, nicht um deswillen sofort als ein Hirngespinst werde angesehen werden, vornehmlich wenn man die Analogie zu Hülfe nimmt, welche uns allemal in sochen Fällen leiten muss, wo dem Verstande der Faden der untrüglichen Beweise mangelt.”(Kant, I. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Königsberg und Leipzig: Johann Friederich Petersen, 1755. s.116.)

【494】“But wherever you depart, in the least, from the similarity of the cases, you diminish proportionably the evidence; and may at last bring it to a very weak analogy, which is confessedly liable to error and uncertainty.”(Hume, D. Dialogues Concerning Natural Religion. London, UK., No Publisher Name, 1779. p.50.)

【495】Kant, I. Universal Natural History and Theory of the Heavens. Translated, Introduced and Noted by Stanley L. Jaki. Edinburgh, UK.: Scottish Academic Press, 1981. p.285.

【496】“A formal demonstration of the Universal Common Ancestry hypothesis has not been achieved and is unlikely to be feasible in principle.”(Koonin, E. V. and Wolf, Y. I. 2010. The Common Ancestry of Life. Biology Direct 5:64.)

【497】Lawton, G. 2009. Axing Darwin's Tree. New Scientist 201(2692):34-39.