数字“985”和“211”引出的联想

数字“985”和“211”引出的联想

中国传统文化似乎对数字一直有着特殊而持着的偏好,例如有“四面八方”、“十全十美”、“七情六欲”、“七上八下”、“四快一慢”、“十大关系”、“六不怕”、“四个坚持”、“五讲四美”、“五不搞”,等等,不胜枚举。这个语言现象,放在世界文化的背景里看,也可以称得上是奇芭独秀,天下无出其右者。

近年来,高等教育圈子也不甘寂寞,也积极参与到各种数字游戏中来,乐此不疲,方兴未艾,人才辈出,成就卓然(还有很多溢美词在这个时候都排队喷涌而来,这里省略)。

在这些数字中,可能最为家喻户晓的,就是给一些优质高校冠以的“985”和“211”标签,让这些学校可以完全名正言顺地傲立高校群雄,也为亿万学子和他们的父母所景仰,因此引来全社会持久的关注、追捧、攀比、羡慕。

这里,我无意对这些高校的社会贡献和教育成就做评论,而只谈论985和211这两个数字本身所带有的含义问题。

事实上,由于我本人对数字的敏感,从一开始看到这两个数字时,就产生了滑稽的联想。一直没说,是觉得这个不值得较真儿。

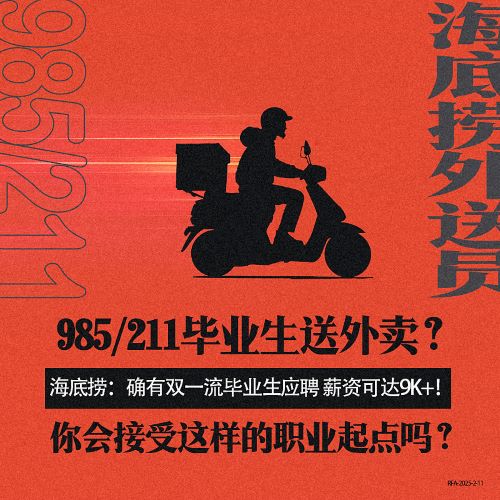

而现在想较一点真儿,是因为不久前(中国新闻网,2月12日)的一篇报道,说“海底捞”连锁火锅店招聘送餐员,对应聘的985和211高校毕业生有福利优惠。

这个让人看不懂了:究竟是“海底捞”牛,还是985和211毕业生牛?这些毕业生不是本应该在科技和产业前沿部门搞创新、创业、开发吗?怎么会被“海底捞”的送餐员工作所吸引?

无论谁真的牛,在毕业生的父母和社会大众眼里,这无疑与他们对“985”和“211”这样的光环的期待相去甚远。

这件事,又一次让我回忆起过去对这两个数字产生的滑稽联想。在我看来,抛开体制方面的宏论不提,就数字本身来看,问题已经相当显然和严重了,觉得还是应该说道说道。毕竟,这些学校后面还有源源不断的新生和毕业生跟进。如果在我的提醒下,他们注意到这两个数字的负面含义可能产生的效果,能及时自去标签脱钩止损,也不失为一种聪明和善举。

首先,从纯粹的数字谐音角度来看,"985" 可以被读作 “就八五”,而其中“85”产生的联想包括:

“85” 与 “八五夯(发音: hāng)货” 在口语上常常同时出现。 “夯货” 这个词主要源自 东北方言,也在一些北方地区流行。其本义是指 “笨重的货物” ,但在口语中常被用来形容 头脑不太灵光、思维迟钝或者愚蠢的人,类似于 “傻大个” 或 “蠢货” 的意思,但带有一定的戏谑色彩,通常用于调侃,并非特别恶毒的骂人话。因此, “985” 可能被戏谑地解读为 “就85了” ,意指 “再怎么样也就这样了” ,带有一种自嘲或贬义色彩。

在商业界, “85” 往往指 “八五折” ,即并不算很大的折扣,可能带有 “不够完美” 或 “还差一点” 的含义。因此, “985” 或许可以被戏称为 “就八五折” ,隐含某种 “不完全理想” 或 “次一等” 的意味。

在学校氛围中,说 “985” 可联想为 “就85分” 吧。特别,在考试分数的语境下,"85" 可能被认为是一个 “不够满分但也不算低” 的分数。如果说 “985” 谐音 “就85” ,可能被调侃为 “再怎么努力也就85分” ,带有 “永远达不到满分” 或 “差一点点” 的意味,带有一些不够完美的联想。

另外,”985“还读作 “913“(8+5=13)或者” 就一三 “。这个“13”也是问题多多。它带来的联想包括:

“13点” —— 傻、幼稚、疯癫

在 上海话和部分江浙方言 里,“十三点”用来形容 行为幼稚、脑子不清楚、傻里傻气的人。这个说法带有一定的戏谑或贬义,类似于普通话中的“神经病”、“傻乎乎”、“幼稚”、“不靠谱”。

“13” 与 “幺三”

在部分地区的麻将术语中,“幺三” 指的是最小的点数(1和3),有时可以被引申为 “小气、微不足道” 的意思。

【更久远的联想】文革时期,在知青下乡洪流来临前、红卫兵运动退潮后,北京城里出现了一大群整日无所事事,以打架斗殴、“拍婆子”、“混圈子”为生活内容,虽然懵懂却情窦初开的青年男女。他们中的佼佼者,往往行事豪爽仗义、义无反顾、逞一时之快。他们的一些故事,至今还留在许多人的记忆里。在三里河一带,当时有这么一位豪放少女(其个人定位就是当时江湖上俗称的“圈子“)在这群人里非常亮眼。她有一个响亮的绰号,叫“100分”,据说是她给自己起的,因为她对自己的相貌很自信(绝对超过演员刘某庆对自己相貌的自信)。那时,一些已经扬名立万的男青年(俗称“顽主”),见到“100分”时常显得恭敬有加,而没见过“100分”的人,无论男女,也想着什么时候能一睹芳容开开眼。即使对于那些没见过她本人的人来说,其名也早已如雷贯耳先声夺人不怒自威。可见,名字,即使用数字表达,同样非常重要。

记忆中当年的“100分“印象

【画外音】如此看来,“985”这个名号的确起得寒碜了点儿。像是在自嘲、自损。

下面让我们再来看看“211”。这个数字读起来同样直白,就是“二要要”。

“2” 在口语中,经常被用来形容 傻、笨、缺心眼(类似于 “二百五” ),比如 “你真2” 通常是带有调侃意味的说法。 “2”还让人联到 “二愣子”这个词,形容那种既有点“二”,又很固执的人,不听劝,非要坚持自己的错误观点或做法,也类似于东北话的“轴”。“2” 还形容某些人虽然蠢,但又 特别自信,总觉得自己很行,很想要证明自己,但实际上总闹笑话。

而 “11” 读作“要要”,可以理解为 “很想要”,或者强调某种 执着、固执的需求。

这样组合起来,“211” 可能会有以下戏谑解读:

顺着说是“傻傻地非要不可” ,形容某些人头脑不够灵活,却很执着、死心眼,非要去追求某些看似不太合理的东西。

反着说是“非要当“2”(傻子)”。

另外,“211”又读作 “二幺幺” 或者 “二” 加 “幺幺”,意思是幼稚、傻乎乎,因为 “幺” 本身带有小的意思,比如“幺儿”在四川话中指 最小的孩子。结合起来看,“二幺幺”可能可以理解成 “又二又小”,用来形容 既傻又幼稚的人,类似于“憨憨”或者“小傻瓜”。

所以,从上面的解读看,985 和 211 两个数字在含义上有殊途同归之妙。

事实上,它们从数字本身来看,本来就是一回事。

985的数字和为:9+8+5=22;22的数字和为:2+2=4

211的数字和为:2+1+1=4

所以,在数字层面,它们也的确是殊途同归的。

难怪它们一荣俱荣、一损俱损,同时被“海底捞”看中、捞起,真不意外。

【画外音】还真未见过有哪个正经学者,带着一个不正经的名字混世界。有吗?有哇,你以前没有听说过一个叫“郭摸肉”的?

【画外音】从更深的层次看,中国教育和学术界的等级和标签制度,事实上造成了许多超稳定的“躺平“层和固步自封族。它们的存在,制约了社会的正常活力和健康发展。

2024年全国高校毕业生总数约为1179万人,其中985和211高校毕业生总数约为108万人。

【背景】据维基百科的介绍,“211”高校和“985”高校这两个称号分别来源于1995和1998年:

“211工程“,全称是“面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程”。1995年11月18日,经中华人民共和国国务院批准,原国家计委、原国家教委和财政部针对中国高等教育发展,实行了此项政策。211工程的目的在于将中国的高等学校系统化。随着工程的实施,许多过去被国家其它部门管辖的高等院校被纳入教育部的管辖范围,许多高校被合并;从全国各地挑选出的约112个高等学校被设立为重点高校,这些学校在资金上和政策上获得优先对待。”

【画外音】啊?112所高校被定为211高校?怎么在数字上也搞得这么“寸“和富于美感?

(是啊,当时被列入“211工程”高校名单中的共有112所,其中普通院校109所、军事院校3所。)

世界一流大学建设项目,简称“985工程“,是指中华人民共和国教育部为了建设若干所世界一流大学和一批世界著名高水平研究型大学而实施的教育计划。此名来自于1998年5月时任中共中央总书记江泽民在北京大学百年校庆上提出的想法。最初入选985工程的高校有九所,称九校联盟。该工程至2010年第三批建设结束后共有39所高校入选,这些高校也均在”211工程 “建设高校名单内。2016年6月29日,教育部宣布原985工程文件失效,并表示将推出新的计划建设新时期的高等教育,将 “985工程” 、 “211工程” 、 “优势学科创新平台” 、 “特色重点学科建设” 等计划纳入 “世界一流大学和一流学科建设” 。

(截至2024年6月20日,中国共有3117所高等学校,其中,普通高等学校2868所,包括本科院校1308所,高职(专科)院校1560所;成人高等学校249所。)