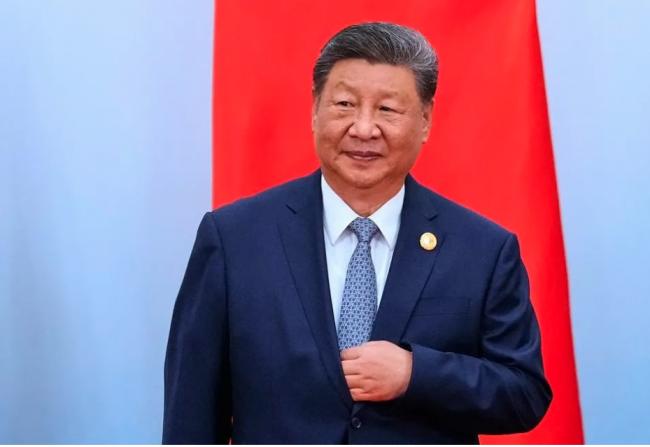

习近平“全国统一大市场”背后的担忧

王丹评论文章:最近,中共权威媒体《求是》刊登了习近平的一个“重要讲话”, 题目是《纵深推进全国统一大市场建设》。这篇讲话,应当被看作是习近平经济政策核心理念的展示,代表中国经济宏观治理的发展方向,值得我们注意。

在中国政治与经济的语境中,“改革开放”几乎是一个带有神圣色彩的词汇。自 1978年以来,它被视为中国经济奇迹的起点,亦是中国社会巨变的关键。然而,随著习近平在近年来反复提出“建设全国统一大市场”,我们看到的并不是对改革开放传统的直接延续,而是一种逻辑上的转向:改革开放不再意味著“最大限度地放权与放开”,而是被重新定义为“统一与规范”下的有限开放。这一转向不仅涉及经济政策的技术层面,更折射出中共在新时代的政治考量——在危机与风险面前,中央权力需要比以往更加集中,以便掌握全局与化解挑战。

回望改革开放的最初阶段,其核心精神在于“对外开放”与“对内放权”的结合。一方面,中国向世界打开大门,设立经济特区、引入外资与技术,依靠国际市场推动国内产业的成长。另一方面,中央放手让地方探索,形成了地方政府之间的竞争格局。谁能吸引投资、创造产值,谁就能获得更多资源与发展空间。这种分权与竞争的逻辑激发了经济活力,推动珠三角、长三角、环渤海等沿海地区率先崛起,也形成了“一部分地区先富起来”的现实格局。可以说,地方自主与灵活竞争是改革开放的核心机制,而这种机制本质上是中央有意“松绑”,将经济发展的动力交给市场与地方。

全国统一大市场的提出,带有鲜明的集中化特征。它强调统一市场规则、统一监管执法、统一要素配置、统一基础设施建设,甚至连政府行为本身也要“统一尺度”。这种强调在逻辑上与改革开放初期形成鲜明对比。那时,中央鼓励地方在政策与实践上“摸著石头过河”,哪怕各地出现差异与试错,也被视为推动全国改革的动力。而如今,“差异化”不再被鼓励,“统一化”反而成为政治正当性的象征。换言之,习近平主张的改革不再是“让地方各显神通”,而是“由中央制定标准,地方全面跟进”。这意味著改革开放原有的分权活力被压缩,取而代之的是中央主导下的秩序性规范。

这种政策转向的背后,显然有更深的政治动机。习近平执政以来,始终强调“安全”与“风险”,无论是政治安全、意识形态安全,还是经济金融安全,都被视为政权稳定的关键。地方过度放权在过去几十年曾带来经济奇迹,但同时也削弱了中央对经济运行的直接控制力。当社会矛盾积累、财政风险暴露、国际环境恶化时,中央若不能牢牢掌握资源配置与政策执行的主动权,就可能在危机来临时陷入被动。因此,全国统一大市场不仅仅是经济制度改革,更是中央在政治上预设防线的一环:通过统一规则和集中权力,确保一旦政权面临冲击,可以调动全国资源应对,而不是陷入地方各自为政的内耗。

讨论这些风险时,我们会发现习近平的担忧并非空穴来风。首先是经济层面的风险。地方债务高企,若任由地方继续以激进方式竞争,可能导致系统性金融危机。其次是社会风险。地方政府在长期分权体制下形成强烈的自主性与利益格局,一旦中央需要地方严格执行紧缩或安全政策,地方可能消极应付,削弱中央政策效果。再加上中美战略竞争升级,中国需要在科技、能源、粮食、供应链等方面形成全国协调的战略能力,而地方分散的发展模式显然难以支撑这种“国家整体安全”的需求。因此,强调统一大市场,本质上是为政权的长期安全筑牢一道制度防线。

另一方面,习近平之所以在此时提出“全国统一大市场”,还有对内政合法性的考虑。过去几十年中共执政的合法性,很大程度上建立在“经济增长—社会稳定”的逻辑之上。但随著经济进入中低速增长区间,单靠增长来换取合法性已不可持续。中央必须寻找新的叙事框架,来说明中共依然是国家发展不可替代的核心。统一大市场的概念正是这样的叙事:它宣称中国的优势不在地方自由竞争,而在中央的整体协调与战略动员;它将制度优势从“地方活力”重新定义为“全国集中”。这样一来,即使增长速度放缓,中共仍然可以通过强调“安全、统一、规范”来维系其执政的合法性。

当然,这样的转向并非没有代价。统一大市场确实可以减少市场割裂和恶性竞争,提升全国资源配置效率,但也可能导致地方创新动力的丧失。过去,中国的制度活力很大程度上来源于地方试验与多样化探索,比如深圳的特区经验、浙江的民营经济模式、江苏的乡镇企业发展等。如果未来地方缺乏自主空间,而只是机械执行中央政策,创新土壤将被削弱,市场主体活力可能逐步下降。此外,统一规则在中国幅员辽阔、区域差异巨大的现实下,难免会出现“一刀切”的问题,使得政策在具体执行中失灵。更大的问题在于,若统一被过度行政化理解,统一大市场就可能沦为行政集权的另一种表述,而非真正的市场化改革。

从这个角度看,全国统一大市场既是改革开放的一种延续,也是对改革开放的再定义。延续在于它仍然以市场为核心制度,强调要素流通与市场规则的重要性;再定义则在于,它将改革的重点从“放权放开”转向“统一规范”,不再强调地方的自主竞争,而是中央的统一协调。这一转变的政治逻辑很清楚:面对经济下行压力和国际环境的不确定性,习近平选择用集中化来增强中央对未来的掌控力。换句话说,他并不是要全面终结改革开放,而是要将其转化为一种“安全导向型改革”,以确保政权在可能的风浪中屹立不倒。

未来的走向如何?如果统一大市场能够真正做到“规则统一而非行政集权”,那么它可能为中国经济创造新的公平竞争环境,消除地方壁垒,提升市场效率。

但如果统一大市场成为加强中央管制、压制地方活力的工具,那么它就可能带来与初衷相反的结果,削弱经济的创造力与韧性。习近平的选择,折射出一种风险管理型治理思路:优先确保政权安全,而不是单纯追求增长效率。问题在于,若安全逻辑无限扩张,经济效率可能被边缘化,最终损害的正是中共赖以维系合法性的基础。