全球“最强大脑”对AI的真实想法是什么?

在一家海滨酒店顶楼的派对上,研究人员们喝着“Burning TPU”等鸡尾酒放松身心,这款以谷歌(Google)的定制AI芯片命名的鸡尾酒由蜂蜜、波本威士忌和撒丁岛香桃木利口酒调制而成。

他们闲聊的话题五花八门,既包括埃隆·马斯克(Elon Musk)麾下xAI的工作时长(很长),也包括外国间谍潜伏在顶级AI实验室的可能性(很高)。

一位风险投资家详尽地描述了英伟达(Nvidia)最近对他的人工智能(AI)初创公司的一笔投资背后的资金循环流动,他对资本主义真正运作方式的解释让在场的人听得入了迷。

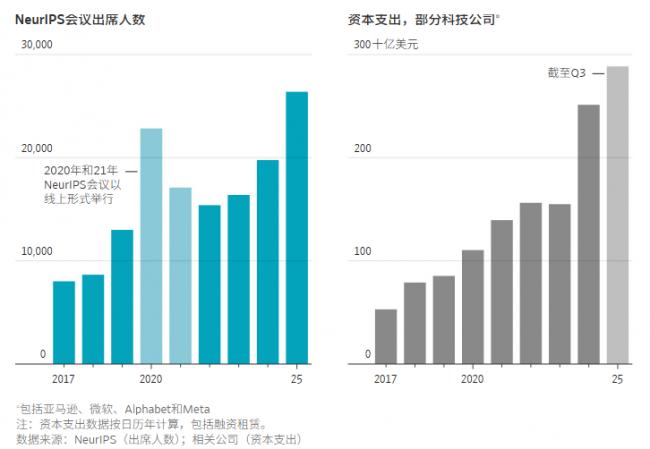

今年的会议有超过24,000人参加,本月早些时候他们涌入圣迭戈,使这里成了科技世界的中心。在花了今年大部分时间竞相重塑文明之后,他们挤在一个巨大的会议中心,一边吃着Auntie Anne’s的碱水结,一边惊叹于展示最新AI研究的展台。到了晚上,他们在餐馆、酒吧和墨西哥玉米饼店里,聊着这个有望改变全球经济的行业的八卦。

这场为期一周的盛会标志着自AI热潮开始以来,这个曾经默默无闻、被忽视的科技角落发生了多么大的变化。曾经对ChatGPT赞不绝口的与会者,现在则在窃窃私语OpenAI因竞争对手实验室威胁其主导地位而宣布的“红色警报”。大学研究人员抱怨企业界如何彻底占领了他们的学术领域,转头又打探起需要多少钱才能让他们接受科技巨头的工作邀约。几乎每个人都在试图弄清楚这股热潮会持续多久。

他们的交谈空间并不局限于挤满了佩戴白色会议挂绳的研究人员的会议大厅。真正的活动发生在数百场欢声笑语、仅限受邀者参加的晚宴和专属游艇派对上;在这些场合,书呆子们从未如此风光。

社交日程的一大亮点是由加拿大顶尖AI初创公司赞助的、在“中途岛”号(USS Midway)航空母舰上举行的派对。向企业销售AI软件的Cohere用节日彩灯装饰了这艘著名的航母,NeurIPS与会者爬上几段楼梯到达舰顶,就会看到一个巨大的舞池。

但这群人中跳舞的并不多。在震耳的音乐声中,年轻的派对参与者们在辩论AI是否能完全复制人脑,以及山姆·阿尔特曼(Sam Altman)是否值得信赖。

在私下交谈中,研究人员们低声议论哪个实验室可能率先打造出比人类更聪明的AI“超级智能”——以及他们是否正处在一个巨大的泡沫之中。

他们还抱怨越来越多的风险投资家、投资银行家、律师和顾问在会场里到处活动,试图在硅谷这场淘金热中分一杯羹。

一些与会者则试图将这些研究人员从硅谷吸引到华尔街。今年,该会议最高级别的赞助商中包括Jane Street和Susquehanna等量化交易公司,它们正在物色可能在金融市场中为它们带来优势的AI精英。

从许多方面来看,这一周呈现了贯穿全年的AI主题的机遇与风险。

在这一年里,AI投资和初创公司估值飙升——对AI经济可能崩溃的担忧也升温。在短短一个财季内,微软(Microsoft)、Alphabet、亚马逊(Amazon)和Meta就承诺投入超过1,000亿美元用于昂贵的基础设施。亏损的OpenAI制定了筹集大量资金的计划,并达成协议要花掉更多钱。英伟达在2022年ChatGPT发布时市值不到5,000亿美元,在2025年底回落前,市值一度突破5万亿美元。

在这一年间,马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)发起了一场搅动业界的招聘闪电战,向顶尖研究人员提供高得令人难以置信的薪酬,邀请他们加入他在Meta内部的AI梦之队。对一些人来说,薪酬可能高达数十亿美元。随着竞争对手各自用诱人的薪酬方案来反击他的挖角行为,人才争夺战导致AI人才的薪酬超过了NBA球星。

也许今年最重要的进展发生在NeurIPS大会前夕,当时谷歌发布了Gemini大语言模型的一个版本,该版本在业界密切关注的排行榜上迅速攀升。此后不久,OpenAI员工的Slack上收到了来自阿尔特曼的消息,这位首席执行官宣布进入“红色警报”状态以改进ChatGPT。

在接下来的一周大部分时间里,该公司的研究人员们都在距离旧金山数百英里之外的圣迭戈。

在今年的大会上,与会者戴着耳机聆听谷歌首席科学家杰夫·迪恩演讲。图片来源:Meghan Bobrowsky/WSJ

极客狂欢与暴富

长期以来,NeurIPS一直是科技界最重要人物的聚会,而圈外人对这些人闻所未闻——这是一个供研究人员与少数真正懂得他们在说什么的同行分享最新发现的地方。

1987年创立之时,诸位创始人设想的是一个供学者们交流关于大脑和机器如何学习的看法的怪咖聚会。他们选择的AI研究领域是古怪教授和他们的研究生的一个小众领域。在第一次会议上,只有几百名科学家出席。

随着会议多年来的发展壮大,NeurIPS成为AI历史上一些里程碑时刻的发生地。2015年,与会者热议一个名为OpenAI的非营利组织的成立。2020年,OpenAI凭借其开创性的GPT-3模型获得了最佳论文奖。而在2022年,该公司在NeurIPS期间发布了首款爆红产品,再次成为会议的焦点。这款产品名为ChatGPT。

会议本身也经历了类似的转变。在有人抱怨“NIPS”这个缩写助长了对该领域女性不友好的环境后,它甚至将简称更名为“NeurIPS”。在今年男性占绝大多数的会议上,女厕所几乎不用排队。

随着官方参会人数创下新高,一些资深研究人员感叹会议变得多么臃肿。不久前,他们还能轻松读完所有论文。现在,即使他们想看,也看不完全部5,000张研究海报。

但是,长期以来为会议注入活力的认真的学术探究,在会议中心内依然举目可见。

研究人员们分享了他们对一个机器可能主宰人类的世界的担忧,并辩论当今改进AI的方法是否足以推动未来的突破。他们热烈讨论持续学习(AI在吸收新信息时变得更聪明)和强化学习(或称“RL”,一种模型通过试错来学习的技术)。

有几十个研讨会的标题对没有博士学位的人来说简直是天书。在一个周末的会议上,题为《大型语言模型中基于RL的推理数据演进》(Evolving RL-Based Reasoning Data in LLMs),一位专注于该深奥研究领域的初创公司创始人问一名记者,为什么他们会来听这么无聊的讲座。

29岁的玛戈特·瓦格纳(Margot Wagner)是加州大学圣迭戈分校(University of California, San Diego)的博士后研究员,她已经参加过四次NeurIPS。这一次,她注意到了一些变化。

其一,大公司在分享真正新颖的研究方面不像过去那样开放了。一种解释是,当研究被提交、接受和展示时,可能已经过去了几个月,而前沿实验室现在认为几个月前的事已经是老黄历了。

今年,没有像往年那样出现杰出的产品或新的研究范式。瓦格纳观察到,随着人们更多地关注推动AI热潮的大语言模型,关于神经科学的海报变少了。“这很有趣,”她说,“因为那正是NeurIPS中的‘neur’(神经)。”

离研究论文不远处,是一个巨大的展览大厅,两旁是科技巨头和希望挑战它们的资金雄厚的初创公司设立的招聘展位。在谷歌的展位,有一系列紧凑的座谈会,重点介绍其最新研究。特斯拉(Tesla)展示了其Optimus机器人,它不断向人群扭动着逼真的手指。

到了晚上,活动转移到豪华酒店,这些公司在屋顶酒吧和泳池边举行私人招待会。

在那里,谈话的技术性有所减少——也变得有趣得多。

26岁的阿什温·拉马斯瓦米(Ashwin Ramaswami)是斯坦福大学(Stanford)毕业生,他联合创办了一家名为Corridor的AI初创公司。在意识到他所有在旧金山的朋友都会去圣迭戈后,他临时决定前往。他在NeurIPS的五天让他深受鼓舞,因为即使在秘密实验室主导AI研究的今天,与会者仍然热衷于公开讨论他们的工作。“你可以看到AI革命的源头在哪里,”他说。

他还参加了一个有超过600人排队等候的家庭派对,其中许多人试图挤进一个后巷入口,这让他有了另一个感悟。

“我从没意识到研究人员们在派对上玩得这么疯,”拉马斯瓦米说。

一晚最火爆的派对是仅限受邀者参加的环湾游轮。门票一票难求,专为“那些构建、资助和研究定义智能的技术的人”保留。在三层游艇上,乘客们喝着香槟,一连几个小时玩着定制版的“猜猜是谁”(Guess Who)游戏,游戏卡片上印着AI传奇人物的脸。

这个人是加拿大人吗?他们得过图灵奖(Turing Award)吗?他们是卷发吗?

是……约书亚·本吉奥(Yoshua Bengio)吗?

在陆地上的另一个派对上,NeurIPS的与会者们在悄悄地问另一个问题:“你的数字是多少?”

他们不是在要对方的联系方式。这些AI研究人员心中的数字是一个美元金额:让他们离开学术界、加入“业界”所需的钱数,他们说出“业界”这个词时带着一丝不适。

即使是那些不为金钱所动的学者也发现业界的机会难以抗拒。除了令人瞠目结舌的薪水和股票期权,他们还能获得他们真正关心的资源:先进制程芯片和算力。随着联邦削减开支威胁到大学资金,科技公司日益丰厚的邀约变得更具吸引力。

一名研究人员不太好意思地说出他的数字,1亿美元。

AI界的大腕

在会议大厅内,那些在世界其他任何地方都不会被认出的AI名人,在NeurIPS不管走到哪里,都会引发人群围堵。

谷歌的著名首席科学家杰夫·迪恩(Jeff Dean)就最新的Gemini模型发表了多场演讲,每次都座无虚席。在人群后方站着做笔记的人中,有一些来自OpenAI的研究人员。前一天,背着背包的与会者们围着强化学习先驱理查德·萨顿(Richard Sutton),他也背着一个背包。而在会议上,可能没有人比播客主持人莱克斯·弗里德曼(Lex Fridman)更频繁被人拦下求自拍了,从阿尔特曼到扎克伯格,他采访过AI界的每一个人。

“不仅仅是自拍,”他说。“还有很多善意、爱和超高技术含量的研究对话。”

随着议程接近尾声,成群的AI研究人员开始返回会议中心参加闭幕式。但当一列货运火车在市中心一个关键交叉口抛锚时,他们发现自己被困在街道的另一边近30分钟。他们不知道该怎么办——也不知道该去哪里。如果他们试图从车厢间的空隙穿过,火车又随时可能再次开动。

这个场景仿佛是他们在直面AI行业更广泛的困境:是该大胆进入不确定的领域,还是等待明朗化,虽然那样可能会落于人后。

一些不耐烦的研究人员爬过火车车厢,安然无恙地穿过了街道。其他人则决定沿着一英里长的人行道绕到火车前方。

那些选择昏暗小路的人,遇到了他们心目中的A级名人:被称为AI教父的那个人。

杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)自NeurIPS第一次会议以来就一直是这里的常客,当时这位未来的诺贝尔奖得主正在发表为现代AI时代奠定基础的著作。多年来,他多次参加该会议,发表开创性论文并因其研究而获奖。两年前辞去谷歌的工作后,他成为AI日益增长风险的直言不讳的批评者,甚至对自己的毕生事业表示了某种悔意。

当他们沿着那条小路走向前方的黑暗时,辛顿被与会者们包围着,他们聚精会神地听着他的每一句话。