谷歌新AI炸场!设计师/前端又失业?

这两天,大伙儿的朋友圈、视频号、X 上,应该都被谷歌刷屏了。

Gemini 3,史上最强多模态模型;Nano Banana Pro,4K 级 AI 画图神器;

再加上一堆“吊打”“逆袭”“炸裂”的标题,仿佛只要点点按钮,我们马上就能一键变身:

设计师圈的,海报、PPT、LOGO 信手拈来;

我们也上手测试一番,必须承认 AI 这次把各种技能的门槛再度拉低。

然而,门槛并没有消失,只是悄悄挪了个位置。

过去的门槛,是“你会不会做”; 现在的门槛,变成了“你会不会问、会不会审、会不会改”。

这就是今天我们想跟你聊的:在 Gemini 3 + Nano Banana Pro 时代,AI 放大的,不只是生产力,还有人与人之间的差距。

媒体口中的“全民专家时代”

先把时间拨回过去两天。

Gemini 3 发布,Nano Banana Pro 跟着亮相,媒体们的兴奋程度,几乎可以用“嗓子都喊哑了”来形容。

官方给出的宣传点,大概是这样的:

Gemini 3 Pro: 多模态推理更强,能看视频、读长文、写代码,还能一步步展示“Deep Think”推理过程;

基准测试: 在复杂推理、定理证明、新一代 ARC-AGI 测试上,分数很漂亮;

Nano Banana Pro: 基于 Gemini 3 Pro 打底,不只是“画得好看”,还能生成信息图、数据可视化,号称 4K 级图像生成与编辑。

面对这样惊艳的效果,国内外社交媒体基本分两拨。

一拨是兴奋派:“这下真是人人都是设计师了!” “Gemini 3 这推理能力,感觉已经是‘会思考的同事’了。”

另一拨是焦虑派:“那我这种刚学完 PS、刚入门数据分析的,是不是直接毕业了?” “前端用 AI 就能搞定了,前端程序员要失业了?”

不管你属于哪一拨,这些想象,非常符合人性:

我们希望工具能帮我们跳过枯燥的训练,直接抵达“出结果”的那一刻;

我们也本能地害怕:如果人人都拿到了同一把“神器”,那我还有什么优势?

看似矛盾的看法,背后都有同样的假设:只要把 AI 工具升级到足够强大,门槛就会被彻底抹平。

真的如此吗?

谷歌AI这次很强,但大家的期待可能有点离谱

不妨先看几个比较“扎心”的现场案例。

The Verge 的编辑拿到 Nano Banana Pro,做了几组很接地气的测试: 把一张节日家庭合照,背景从室内换成海滩;给人物换套衣服;调整光源方向。

听上去都不难,是吧?这可是号称 4K 图像、专业级编辑能力的模型。

结果呢?

有的图片里,人物衣服被莫名其妙“减料”,多出了一些尴尬的裸露细节;

有的画面,手脚比例怪异、脚趾数量不对、阴影方向和光源完全对不上;

有些场景,你让它加一句文字,它给你加了,但字体、位置、对比度,怎么看怎么别扭。

你要说它不行吗?也不至于。 光影的大致方向,它能理解;大场景切换,它也能完成。

问题在于:它给出的结果,从“60 分能用”到“95 分惊艳”,取决于谁在用、怎么用。

同一套工具: 在专业设计师手里,它是“加速器”; 在完全不懂构图、色彩、信息密度的人手里,它是“放大器”——放大的是混乱和审美灾难。

再看 Gemini 3 本体。 虽然官方成绩单耀眼,但在真实开发者手里,同样不是简单的遥遥领先。

前端生成效果非常强大,但在不同场景仍然没有那么完美。

有人在 GitHub 吐槽,如果不先把需求拆解清楚,直接一句话丢给它,输出质量依然不稳定。Deep Think 模式虽然厉害,但并不适合所有任务。

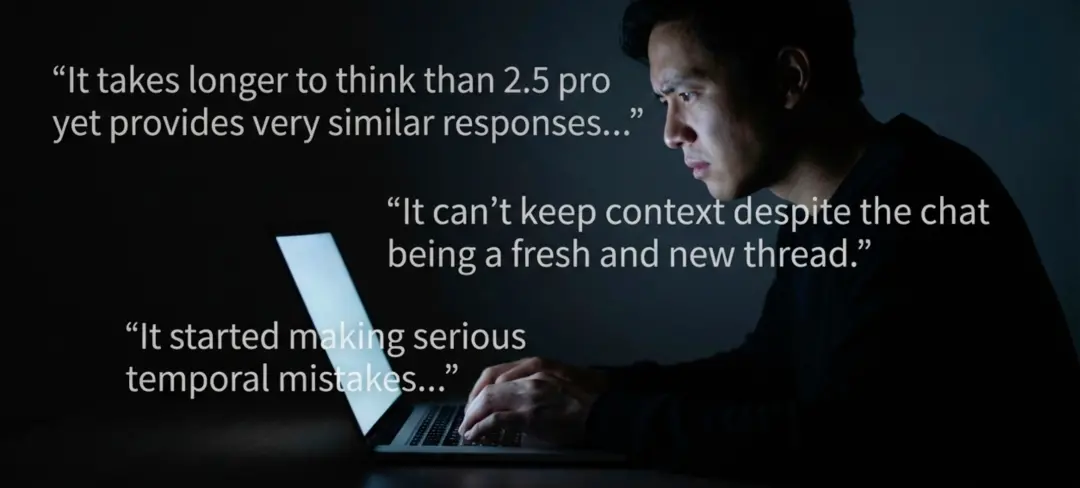

Reddit用户吐槽

总结一下就是——AI 没辜负你,但你对“神器”的期待,可能有点离谱。

这就像你给一个刚学会骑电动车的人,塞了一辆 F1 赛车钥匙: 车确实更快、操控确实更强;但如果不懂路线、不懂规则、不会控制油门,再好的车也只会把你送进护栏。

真正的问题,根本不在“工具有没有变强”,而在另外一件事: 工具变强之后,门槛到底迁移到了哪里?

门槛迁移与普通人的机会

咱们换个角度看。 在 Gemini 3 + Nano Banana Pro 之前,做一份像样的内容,大概是这样:

1.想清楚要表达什么;

2.查资料、做分析、写大纲;

3.打开 PPT/PS,从空白页开始排版;

4.一版版改,靠自己审或同事提意见。

过去的门槛,是“你会不会做”,现在工具变强了,流程变成了:

1.依然要想清楚要表达什么(甚至要更清楚,因为 AI 需要结构化输入);

2.依然要做资料与逻辑梳理;

3.把需求翻译成机器能懂的提示词:目标、对象、限制、示例;

4.审 AI 给出的版本:逻辑对不对?重点有没有淹没?哪里怪怪的?

你会发现,AI 并没有让你省掉“脑力劳动”,而是把重心从“你会不会做”迁移到了“你会不会问、会不会审、会不会改”。

会问: 能不能把模糊想法拆成明确要求?

会审: 能不能看出图表或文本的逻辑问题?

会改: 能否精准告诉 AI 哪里需要优化?

过去这些能力是“隐性的”,大家默认做事要从软件技能开始。现在有了 AI,这些反而成了体现差距的关键。

同样用 Gemini 3: 有结构化思维的人能从 70 分提升到 95; 不具备这套能力的人也许从 40 分提升到 60,但差距反而被拉大。

对了写到这,你有没有发现这篇文章的配图全部都是Nano Banana生成的?

普通人怎么破局?

AI时代,最危险的不是“你不会用哪个模型”,而是你依然把自己当成“工具的操作者”。

这不仅仅是我们这一代职场人的突围战,更是下一代教育的分水岭。