世纪传奇沃森去世:DNA成就了他,也毁了他

现代生物学史上最著名的科学家之一、DNA双螺旋之父沃森,逝世了。

因一系列偏激的言论,沃森在职业生涯晚年陷入巨大争议。但无论如何,他的贡献开启了分子生物学的全新时代,并永远改变了人类科学。

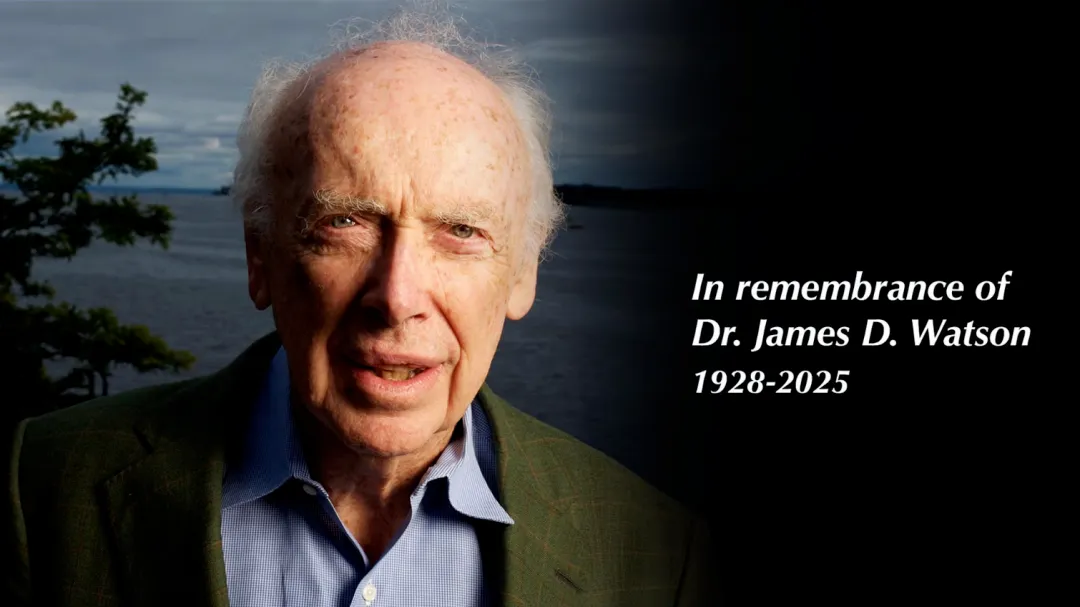

11月6日,全球知名分子生物学家、诺贝尔奖得主詹姆斯·沃森(James Watson)在美国纽约州病逝,享年97岁。

沃森是现代科学界最具影响力的人物之一,因在1953年共同发现DNA的双螺旋结构而闻名全球——这一成就永远地改变了生物学、现代医学等领域。

得益于这一发现,人类开始深刻理解DNA对遗传信息的复制和储存机制,就此掀开了探索生命奥秘的一个又一个篇章。三位合作者也因这项20世纪最伟大的科学成就之一,共同获得1962年诺贝尔生理学或医学奖。

天才、傲慢、伟大、冷血……这些描述沃森的正反两面词语几乎贯穿了他的一生。但人们确信的是,他的逝世标志着一个时代的终结:在这个时代,生物学从一门描述性科学转变为实证科学。

美国冷泉港实验室发文悼念詹姆斯·沃森

开启分子生物学的新时代

1928年4月6日,沃森出生在美国芝加哥。得益于父亲的影响,年幼的沃森很早就树立了自己的人生信条:“知识可以使人脱离迷信。”

他也确实展现出了过人的科学天赋。15岁时,沃森就以资优生的身份被芝加哥大学录取,主修动物学,并在19岁获理学学士学位。

大二那年,沃森接触到奥地利物理学家埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)关于细胞运作的演讲集《生命是什么?》,这让年轻的沃森确信基因是生命的核心,从此对遗传学产生了深厚的兴趣。

新的兴趣促使沃森在毕业后前往美国印第安纳大学,开始接触遗传学研究,并在22岁时获得了博士学位。当时,学界对于基因本质的认知主要分为两派。

传统学说认为,蛋白质才是遗传物质,20种氨基酸能构成无限多样的排列组合,足以承载生命的复杂性。相比之下,仅由4种核苷酸组成的DNA显得过于简单。

但也有越来越多全新的科学研究,包括著名的“埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂”实验等,开始指向DNA是遗传物质。

对沃森来说,他显然更愿相信新的科学证据,而非迷信权威。“与其成长为一个思想僵化、从未冒险思考过的学者,不如想象自己功成名就。”沃森后来回忆道。为了找寻证据,1950年他获得资助,进一步前往位于丹麦哥本哈根的实验室推进研究。

1951年,在一场学术会议上,沃森结识了生物物理学家莫里斯·威尔金斯(Maurice Wilkins),对方汇报了团队拍摄的DNA分子晶体衍射图。这场会议也改变了沃森的研究方向,随后他离开丹麦,来到剑桥大学卡文迪许实验室,并在那里遇见了物理学出身的生物学家弗朗西斯·克里克(Francis Crick)。

沃森(左)和克里克在剑桥。图源:美联社

沃森和克里克志同道合且各有所长。沃森擅长构建模型,克里克则精通解读图像中斑点图案的角度和强度等细节。同时在研究期间,威尔金斯也给俩人提供了一系列关键的影像数据,包括那张被称为“照片51号”的传奇图像。

事实上,当时DNA是遗传物质之所以难获得共识,很大原因在于学界对DNA结构的错误认知,认为其只是单调重复的聚合物。

但沃森和克里克则通过模型搭建,证实了一个全新结构——DNA双螺旋,当4种碱基序列沿着螺旋骨架排列,互补配对,完全有能力编写一部复杂的“生命之书”。

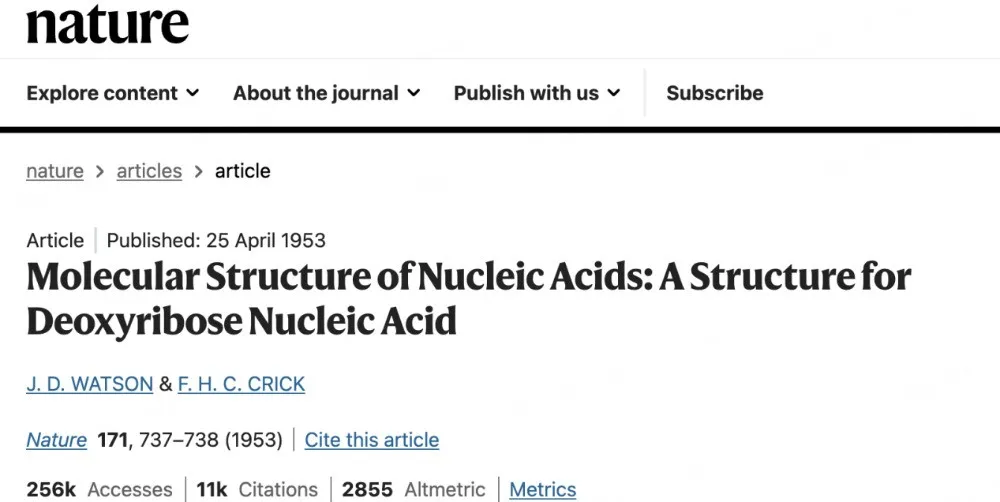

1953年4月25日,25岁沃森和37岁克里克的研究成果发布在《自然》上,这篇名为《核酸的分子结构:脱氧核糖核酸的结构》、仅仅一页纸篇幅的论文,从此开启了分子生物学的新时代。

DNA双螺旋结构的问世,如同一张指导未来的蓝图,催生了众多颠覆性技术的发展。从修正遗传缺陷的基因编辑技术,到基于基因分型的靶向药物研发;从祖源检测到刑事鉴定,它已成为现代生物医学与技术创新的核心范式,其影响无处不在。

沃森、克里克和威尔金斯也因此在1962年荣获诺贝尔生理学或医学奖。

曾领导人类基因组计划,研究合作破裂

在取得革命性的科学发现后,沃森和家人在1956年回到美国,在哈佛大学担任生物学教授,此后与众多学者一同完成了RNA在蛋白质合成中的作用等重大研究,并于1965年联合出版了划时代的教科书《基因的分子生物学》。

1968年,沃森受邀担任位于纽约州的冷泉港实验室主任。事实证明,他不仅是一位天才科学家,也是一位杰出的管理者。

在沃森的领导下,这家历史悠久,却在当时面临发展危机的研究机构重获新生,如今被誉为是全球生命科学的圣地与分子生物学的摇篮。

沃森带领实验室进入肿瘤研究领域,为学界理解致癌基因与癌症分子奠定了坚实的基础。他还拓展了实验室的教育计划,并为高中生创建了一个DNA研究平台,现已成为全球最大的高中遗传学和生物学实验室项目。

因在科研、管理上的双重成就,沃森于1990年被任命负责一项庞大的国际研究项目——人类基因组计划(HGP)。HGP在美国以国立卫生研究院(NIH)为中心,旨在对人类基因组进行完整测序,是生物学领域迄今为止最为雄心勃勃、具有前瞻性的项目。

然而在1992年,NIH宣布将对脑特异性ctDNA序列申请专利,沃森因观念不合而离任,因为他反对任何人以任何方式将“自然法则”申请专利。

离任前,沃森已和各国的研究伙伴达成共识:他们的发现将每天及时发表,向全世界开放,防止有人试图为人类基因申请专利,并转化为商业利益。“各国应该明白,人类基因组属于全人类,而不是属于各个国家。”沃森说。

2003年,在DNA双螺旋结构发现的50周年,美、英、法、德、日和中国六国科学家联合宣布,人类基因组序列图绘制完成,这意味着人类成功构建出一个完整个体所需的全套遗传“指令手册”,为从根本上理解生命运作、疾病机制和人类进化奠定了基石。

2007年,沃森成为全球第二位公开完整个人基因组的人。他表示,将自己的基因序列公开,“是为了推动精准医疗时代的到来,让基因信息用于疾病风险的辨识与预防,为个体量身打造治疗方案。”

但也正是在2007年,因为多年来一系列言论引发的巨大社会舆论,冷泉港实验室撤销了沃森包括主席在内的所有行政职务。从哈佛到冷泉港实验室,沃森一共培养出了4位诺贝尔奖获得者。

顶级科学家的双面人生

除了他那几乎人尽皆知的杰出成就,沃森的一生还伴随着巨大争议。

1968年,沃森出版《双螺旋》一书,书中对女科学家罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)在发现DNA双螺旋结构中的贡献轻描淡写,甚至使用了被认为是略带性别歧视的语言。

富兰克林是“照片51号”的拍摄者。此前,威尔金斯曾多次尝试拍摄DNA晶体衍射图,但均未获得令人满意的图像。直到1951年,在富兰克林不知情的情况下,威尔金斯将该图像提供给沃森和克里克。

“照片51号”包含了解析DNA结构所需的关键数据,促成了《核酸的分子结构:脱氧核糖核酸的结构》的发表,但论文却对富兰克林只字未提。1958年,富兰克林因卵巢癌病逝,享年38岁。她也未能一同获得诺贝尔奖。

富兰克林在DNA双螺旋结构中的“缺失”,被不少人认为是对女性研究者的“学术压迫”。和当时大多数女性一样,女科学家收入微薄,不受尊重,还经常遭到男性同事的贬低。

但也有人辩解称,富兰克林的研究成果当时尚未发表,且由于实验室中本就经常共享数据,这张图像早已是“公开秘密”。

但对沃森而言,最大的“声誉危机”还不止于此。

多年来,沃森数次发表被认为具有性别、种族、智商歧视的言论,他曾暗示性欲和肤色有关,主张“愚蠢是一种疾病”,应该让“最底层10%的极度愚蠢者”获得治疗。同时沃森还提到,自己在面试超重的求职者时,会感到难过,因为他不可能雇用一个胖子。

直到2007年,舆论被彻底引爆。

沃森在接受媒体采访时发表了智力与种族相关的歧视性言论。2019年,他又在纪录片中表示,自己对种族和智力的看法并未改变。

这一系列言论也让沃森在晚年彻底被学界边缘化,冷泉港进一步撤销了沃森所有的名誉头衔。

2014年,沃森以410万美元的价格卖掉了自己的诺贝尔奖奖章。他在接受采访时解释,自己被多家公司解雇,除了学术收入外,没有其他收入来源。但也有人猜测,这是他对科学界的一种反抗。

在《自然》发布的讣告中,现任冷泉港实验室所长布鲁斯·斯蒂尔曼(Bruce Stillman)不认为沃森是种族主义者。

他表示,沃森早在上世纪末就牵头对人类基因组测序的伦理、法律和社会影响进行研究,同时在20世纪50年代,“沃森也是哈佛大学里唯一培养女性科学家的导师。”

美国麻省理工学院的分子生物学家南希·霍普金斯(Nancy Hopkins)同样提到,在当年女性科学家寥寥无几的情况下,沃森说服她攻读博士学位。而在她担心无法获得终身教职时,沃森也鼓励她坚持下去。

之所以会发表那些近乎有悖伦理的言论,有一种声音认为,这是因为沃森对基因研究近乎偏执的信仰,认为DNA能完全决定一个人的特征,“DNA成就了他,也毁了他”。

斯蒂尔曼对《自然》表示,沃森后来发表了一些自己并不认同的言论,但他和同事们思考的是,这些言论是否会比沃森的学术遗产更受关注。

“一百年后,我认为人们还会记得双螺旋结构。”斯蒂尔曼说。