硅谷裁员真相:AI没想取代你,是老板想干掉你

算法主宰时代来临:从出版业AI仿写传记,到科技公司全员AI化,美国经济押注奇点革命,胜者通吃,败者失业?

美国正把经济的未来放在AI这同一个篮子里!

一边是“4%的投入贡献92%的增长”,一边是美国科技公司大裁员。

美国经济就像被一只看不见的算法之手攥住了咽喉:巨头豪赌算力,资本开闸冲向数据中心,岗位却在寒风中成片凋落。

出版业、互联网、硬件商与云服务在同一条战线上:一边用AI提效、压缩人力,一边承受现金流与负债表的拉扯。

赌局已开,注码空前,胜负未决。

今年9月,经济学家Jason Furman发推,是这样的:

信息处理设备和软件的投资,占美国GDP的4%。

但它却贡献了今年上半年92%的GDP增长。

扣除这些类别后,GDP在上半年以0.1%的年化增长率增长。

这意味着美国经济几乎将全部赌注都押在了算法这一个篮子里。

那些疯狂押注AI的美国的科技巨头,他们如何想?

面对如此巨资押注AI的局面,可以说投资者正在期待颠覆性变革——

比如开启人类文明的全新时代,比如技术奇点。

许多经济学家、记者和风险投资人认为,这场AGI革命的终极目标并非财富积累,而是实现全面岗位自动化。

简而言之,当AI新时代真正来临之时,无论结局好坏,最终掌控局面的赢家将成为至高无上的主宰。

这个观点,出版业大亨、Ulysses出版社CEO Keith Riegert显然早有感触。

他在出版人大会上直言,AI的未来只有两个版本:要么是全民失业的地狱,要么是增长停滞,最终引发经济崩盘。

他不知道会是哪一个,“但如果只能二选一,我宁愿选金融崩盘。”

在沙迦国际书展“出版人论坛”上,Riegert发表了这番锐评。

这个一年一度的行业盛会汇聚了来自全球120多家出版机构的代表,而他主持的论坛议题直指当下最令出版人焦虑的问题——人工智能冲击。

这位首席执行官在论坛上告诫同行:“要么主动拥抱,要么被时代抛弃”。

据报道,他将AI形容为“既充满变革力量又令人不安的存在”,并直言“对其降临并不感到欣喜”。

然而,Riegert最终选择将疑虑埋进心底,转而追逐商业世界的终极目标——利润。

他详细介绍了与OpenAI达成的战略合作,其中包含一项硬性规定:

全体员工每日使用ChatGPT时长不得低于一小时。

更令人咋舌的是,这位出版巨头现场演示了AI的“变革力量”。

这绝非戏言——他仅用五分钟就生成了一本达到亚马逊上架标准的图书。

尽管他承认这本自动生成的书籍“不堪入目”,但仍在Kindle直接出版平台完成实际上架操作后,才将其删除。

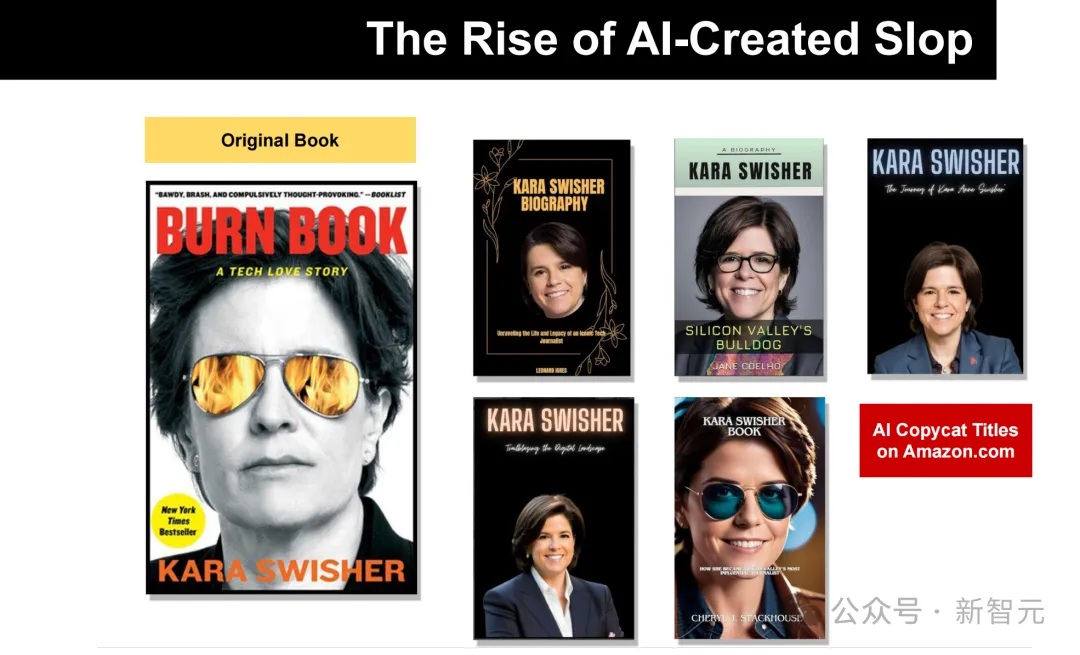

“Kara Swisher的传记刚宣布出版,市面上就冒出六本AI仿写版,全都抢在正版前面世,”他竟将此作为AI优势的例证向与会者展示,语气中透着赞赏。

果然,亚马逊早已沦为AI生成书籍与机器人农场的重灾区——而这个出版巨头,似乎正乐见在这片狼藉的“电子粪坑”里打滚,全然不顾后果。

尽管对效率提升充满期待,Riegert对AI的发展方向却深度警惕。

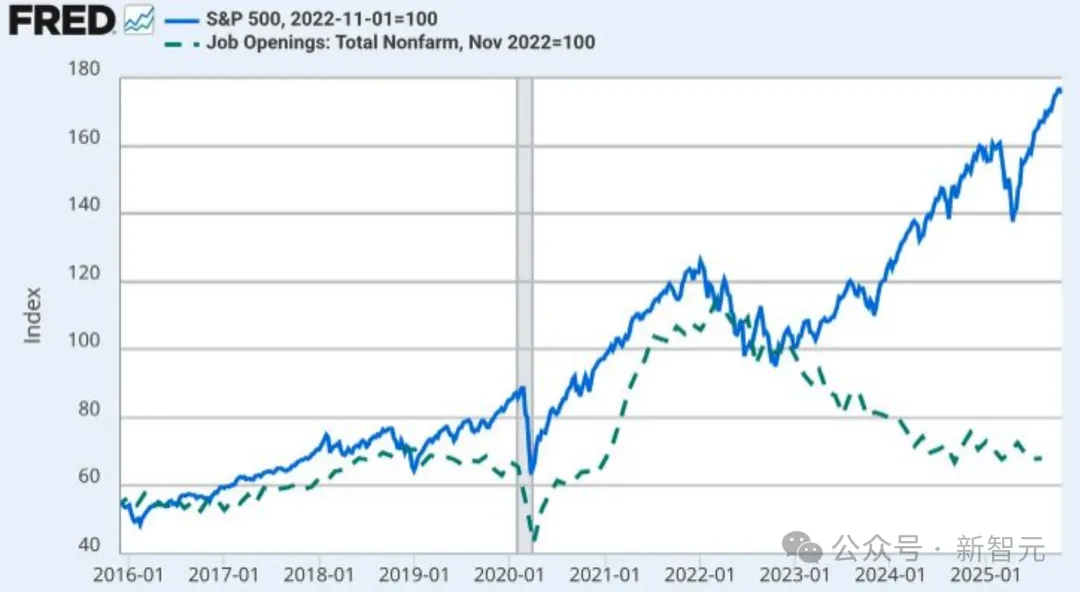

他展示了一张图表:过去20年,标普500指数与美国职位空缺数量走势高度一致,但AI兴起后,两者出现明显脱节。

他指出“科技行业的裁员潮已经开始。讽刺的是,最先被波及的,正是那些构建AI系统的人。”

谈及未来,他描绘了两种可能走向:要么是AI指数级发展,催生类人机器人并引发大规模失业;要么是AI发展触顶,引发经济系统性崩溃。

“我个人更倾向第二种结果,”他说,“但到底会是哪一个,我也不知道。”

美国科技大裁员

Meta用AI打绩效

无人知道,未来到底是无处不在的“AI大裁员”,还是AI引起“大萧条”。

一边是科技从业者困难重重,裁员之后更难找到工作;另一边是Keith Riegert这里管理人员,越来越倾向使用AI介入日常工作,甚至是绩效管理。

受AI热潮、过度招聘和经济低迷影响,科技企业裁员正呈爆炸式增长。

多年来,任何寻求稳定、前景好职业的美国年轻人都会被告知“去学编程吧”。

如今到2025年,听从这一建议的人正面临严峻现实:持续十年的计算机专业报考热潮,导致大量毕业生涌入惨淡的就业市场。

根据人力数据分析公司Challenger,Gray&Christmas发布的新报告,美国科技行业10月裁员人数高达33,281人,是所有行业中最高的。

而9月,这一数字还只是5,639人——短短一个月内暴涨近六倍。

报告称,2025年前10个月,科技公司已累计宣布裁员141,159人,远高于2024年同期的120,470人。

更糟的是,这波裁员潮可能还没到头。报告写道:

“如果11月利率下调、经济表现良好,企业或许会在年底做出一波迟来的招聘努力。但就目前来看,我们并不认为2025年会有强劲的季节性招聘行情。”

《旧金山门户网站》指出:当前美国科技公司裁员数量已创下自2020年以来最高。

但从全行业看,单月裁员总数已经高于2008年金融危机,回到了2003年的水准。

换句话说,哪怕是全球金融危机,都没这次“血流成河”。

而这场令人沮丧的经济危机,却恰恰发生在科技公司率先将AI引入内部流程的节点——

这些公司正在用自己的员工做“AI革命”的试验田。

上周,亚马逊在企业办公部门裁掉了约14,000个岗位,后续可能还会有新一轮裁员。

而在今夏,微软裁员9000人时,CEO还建议刚刚失业的员工“尝试用AI聊天机器人,缓解因失业带来的情绪与心理负担”。

但AI真的能接替成千上万名员工的工作吗?这一点令人质疑。

更关键的是,正是这些高管最有动机维持“AI取代人类”的叙事。

Meta让AI为员工打绩效

Meta正悄然把AI深度融入员工绩效管理——

如今,员工在做年终绩效时,已可调用内部开发的AI助手Metamate来生成工作总结和反馈内容。

在上周举行的TechEquity AI峰会上,Meta超级智能实验室产品总监Joseph Spisak透露:

年末要写绩效总结时,我就喊Metamate,它会自动搜我全年写过的文档,把我做过的事情、成绩、收到的反馈都整合成一份报告。

特别好用。

Metamate是一款内部类ChatGPT工具,由Meta自研,用于辅助员工完成绩效评估、工作记录等内容生成。

当被问到是否有人会“贿赂AI提升评分”时,他笑着回应:有员工可能想走偏门,“黑掉系统”(reward hack)。

除了绩效,Spisak表示Meta内部AI工具也在被广泛应用于构建产品、开发应用等其他场景。这些工具均基于公司内部数据进行训练。

事实上,Meta早已将AI技术嵌入多个运营层面,从Devmate代码助手,到追踪员工AI使用情况的游戏与仪表板,可谓“全员AI”。

不过,使用体验并不完全一致。

有匿名员工告诉媒体,部分同事确实尝试用Metamate辅助写绩效总结,但生成内容“参差不齐”。特别是缺乏项目背景时,AI表现就不够理想。

“用AI评估人类”是否公平、准确,也在逐渐引发更多职场反思。

这下AI似乎变成了完美的“裁员专家”。

AI成了裁员“替罪羊”

虽然AI常被当作本轮裁员潮的“替罪羊”,但Challenger,Gray&Christmas也指出,还有更多复杂因素加剧了裁员压力:

10月裁员节奏远高于历年同期平均水平。一些行业正在纠正疫情期间的疯狂扩招。

而与此同时,AI加速落地、消费者和企业支出放缓、运营成本上升,共同促使企业收紧开支、冻结招聘。

Fast Company认为,AI并没有能力取代人类的工作,但AI支出可以。

早在60年前,诺贝尔经济学奖与图灵奖得主Herbert Simon就预测:“20年内,机器将能够完成任何人类能做的工作。”

到了2020年,经济学家Daniel Susskind出版的获奖著作甚至直接将书名定为《没有工作的世界》(A World Without Work)。

而如今,ChatGPT已三年,很多人认为大语言模型(LLM)将成功取代人类。

这些模型能写邮件、写报告、总结文档,完成大量原本属于管理者的任务;其他GenAI也能用于创作广告图像、视频甚至编写代码。

从亚马逊、通用汽车,到博思艾伦咨询公司,越来越多企业的裁员都被归咎于AI。

例如,亚马逊宣布将裁撤1.4万个企业岗位;UPS过去22个月削减约1.4万个管理岗位;塔吉特也表示将裁掉1,800名办公人员。

然而,这些裁员真的都是AI惹的祸吗?

记者Danielle Kaye指出,之前美联储将利率降至接近零的水平,引发科技行业疯狂扩招。这轮“盲目增长”本身就埋下了裁员伏笔,与近三年AI热潮并无直接因果关系。

此外,还有经济学家指出,裁员背后隐藏着对经济衰退的担忧:包括关税上升、外国劳工签证减少、政府停摆、对多元化政策与清洁能源支出的反弹、联邦债务激增,甚至是联邦军队进驻美国城市。

烧钱的AI基建才是“看不见的大山”。

科技巨头巨额AI投资带来的财务压力,才是更可能的“幕后推手”。

没有实质性营收的情况下,公司只能靠“削减成本”来维持利润——

裁员,就是最直接的方式。比如:

亚马逊的资本支出(CapEx)从2023年的540亿美元,飙升至2024年的840亿美元,预计2025年将达1,180亿美元;

Meta正筹集270亿美元信贷用以建设数据中心;

Oracle未来几年将每年借款250亿美元,以履行AI相关合同。

AI创业公司Narravance的产品负责人Pratik Ratadiya就在X平台上直言:

公司在找到可持续商业模型前,就已经在LLM上花得太狠了。我们已经没什么办法再融资,只能开始裁员。

AI裁员:旧瓶装新酒的把戏

这种套路我们早见多次:公司陷入财务困境时,最简单的解决方案就是裁员——

然后要求留下的人加倍努力,还要心存感激。

AI,只不过是个“听上去合理”的借口。

就拿亚马逊来说,当他们宣布裁掉14,000人后,一位高管还大谈“AI让公司创新速度前所未有”。

可没多久,另一位发言人却匿名对NBC承认:“绝大多数裁员其实跟AI没关系。”

CEO Andy Jassy更在财报电话会上坦言,这轮裁员并不能归咎于AI。

现实很冷酷:AI带来的收入既不足以支撑这么多裁员,也撑不起那近乎失控的AI基建支出。

预计2025年,全球AI相关基础设施支出将逼近1万亿美元,而GenAI所带来的总营收却不会超过300亿美元。

我们真要相信,这区区3%的回报就能掀起整个行业的“裁员海啸”吗?

投资人对此也左右为难:对OpenAI这种买方平台公司来说,AI营收小得可怜;但对像Nvidia这样的基础设施卖家来说,却是巨额利好。

Nvidia市值已冲破5万亿美元,而OpenAI则预计到2029年将累计亏损1150亿美元。

更麻烦的是,AI领域普遍缺乏财务透明。

OpenAI、Anthropic等AI公司并非上市公司,无需季度披露;大多数科技巨头也不单独披露AI相关营收(唯一例外是微软)。

没有透明,就没有答案——

在这种信息黑箱中,我们只能像无头苍蝇“盲目飞行”。

美国大学文凭贬值

裁员何时了?

如今,很多大学毕业生找不到工作,一些年轻人甚至被“工作将消失”的叙事吓退,不再为就业做准备。讽刺的是,正是这种放弃准备的选择,让他们更难被雇佣。

《经济学人》支持类似的观点,美国白领就业寒冬更多与经济有关,而不是科技。

尽管目前AI还未真正大规模抢走年轻人的饭碗,但长期来看,问题或许才刚刚开始。

美国大学学历的“收入溢价”已经停滞近二十年。如今,长期失业半年以上的失业人群中,大学毕业生已占1/3,而几十年前这一比例仅为1/5。

AI尚未全面取代年轻职场人,但当下一轮经济回暖时,留给他们的岗位,可能真的会更少。

眼下的问题是:美国裁员还会裁到多深?这恐怕只有少数掌握权力的企业高层才知道答案。