8年烧光50个亿!中国又一行业批量倒闭

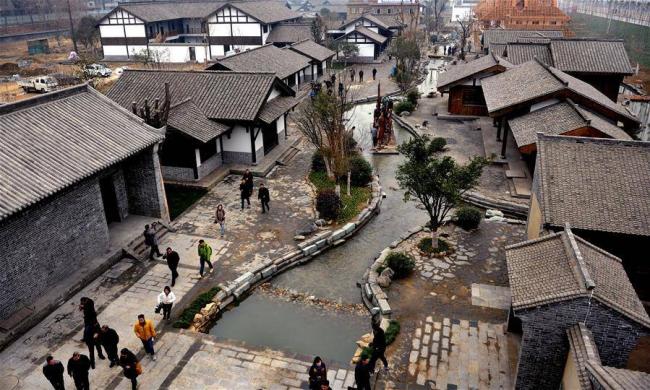

近些年来,随着城市快节奏生活的发展,古镇旅行深受年轻人喜爱,在经历过凤凰古城和乌镇的突然爆火后,全国各地更是一夜之间,蹦出来无数真真假假的万年古镇旅游区。

然而令人没想到的是,仅仅几个月的时间里,这些古镇竟接二连三的亏损倒闭,甚至于一家8年投资了50亿的古镇,也被迫歇业。

原本人满为患的古镇为何突然间无人问津?全国古镇批量倒闭的背后究竟隐藏着什么猫腻?

古镇集体倒闭

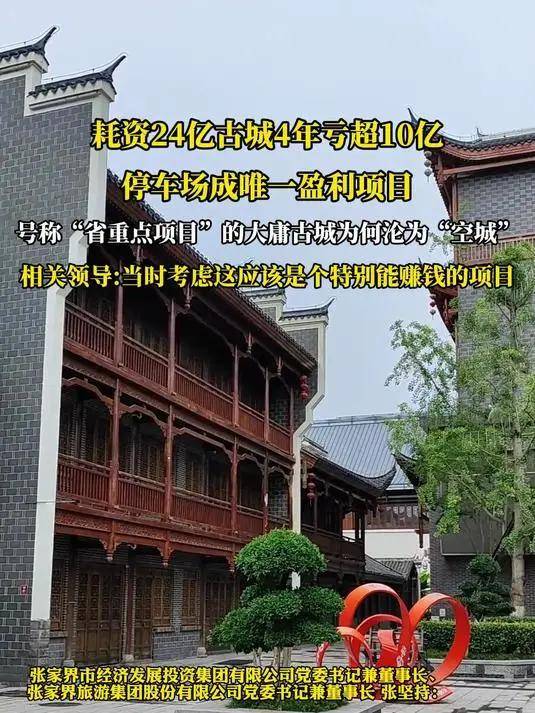

2024 年上半年,湖南大庸古城每天买票进园的不足 20 人,有时候景区里的工作人员比游客还多,4 年时间直接亏了 10 亿,最后净资产负 3 亿,彻底成了烂尾工程。

曾经挤得人挪不动脚的古镇,落到这份上,纯纯是自己作出来的。

三个“大坑”逼走游客

第一个坑是“复制粘贴”,全国古镇长一个样。

火着没两年,游客就发现不对劲:去湖南的古镇是粉墙黛瓦,到青海的古镇还是这模样;进门必见仿古牌坊,街上全是臭豆腐、烤肠、竹筒奶茶这“三件套”,连墙上“想你的风”的标语都没换过字。

中国旅游研究院的数据更扎心:93.4%的游客觉得古镇“相似”或“非常相似”,有人发朋友圈的古镇照片,自己都分不清是在哪拍的。

开发商只抄“古装壳子”,不挖当地文化,把古镇变成了换个地名就一模一样的小商品市场,游客看一次就腻了。

第二个坑是宰客没底线,专坑外地游客。

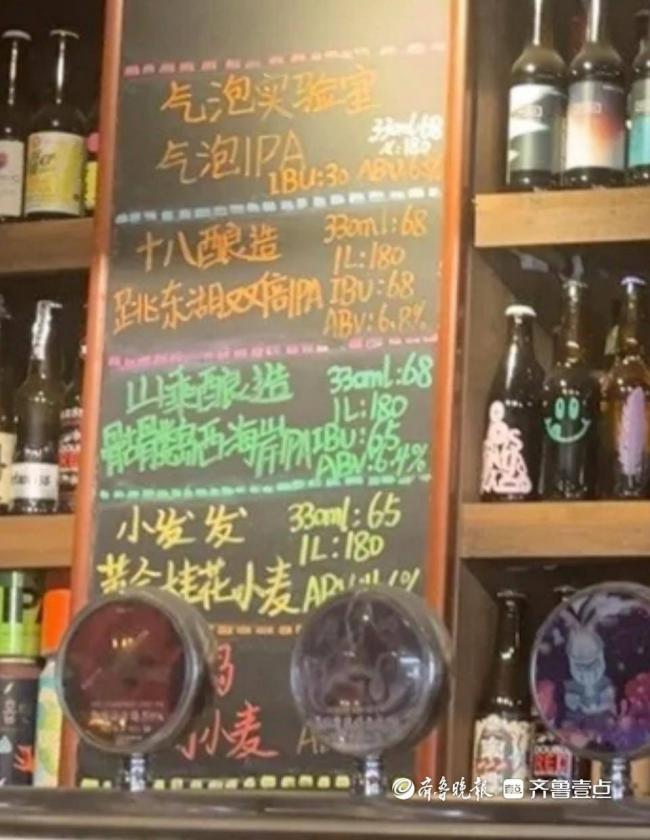

2025年6月,游客刘先生在丽江束河古镇的酒吧点了4扎精酿啤酒,结账时被报出2160元,当场懵了。

商家还嘴硬“明码标价”,可那价格表藏在酒柜角落的小黑板上,字又小又歪,不凑到跟前根本看不清。

要知道,同款啤酒在网上买,一升才50块,这里直接翻了3倍多。

这种事不是偶然:周庄两份普通冰粉卖150元,重庆某古镇6块散装糖要收466元,商家全拿“你自己不看价”当借口。

游客吃了亏就往网上说,满屏都是“再也不来”的吐槽,古镇的口碑一下就崩了——谁愿意花钱找气受?

第三个坑更要命:卫生差、安全没保障。

不少古镇的河道里飘着塑料袋、饮料瓶,水浑得发臭,厕所脏得下不去脚,游客们原本美丽的旅游心情也被毁得差不多了。

但最吓人的是隐私安全。

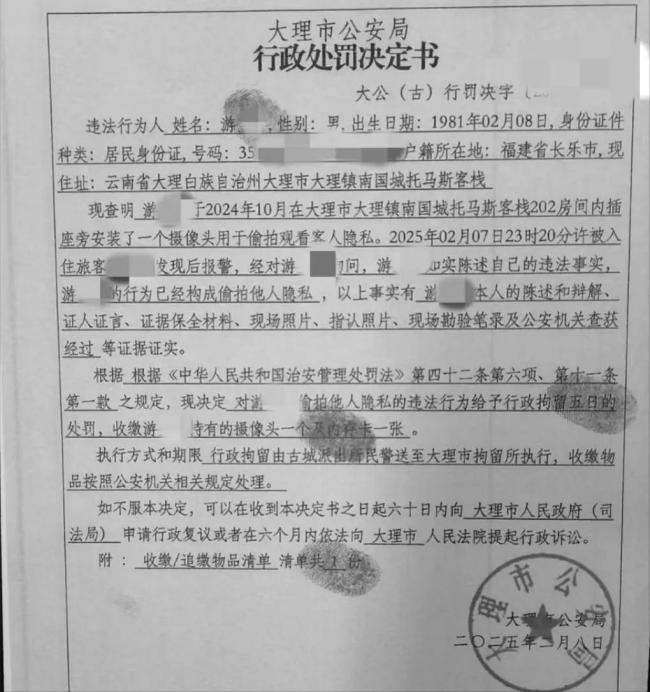

2025年2月,有游客住大理南国城托马斯客栈,总觉得床头不对劲,抬头一看,插座上贴着的胶带给里竟藏着个摄像头,镜头正对着床铺。

老板一开始狡辩“是家里看小孩的,忘拆了”,可警方一查,摄像头能连手机远程监控,内存卡里还存着之前住客的画面。

最后老板被拘5天,民宿也下架了,但这事传开后,游客都怕了:连睡觉都可能被偷拍,谁敢再来?

这三个坑,一个让游客“没兴趣来”,一个让游客“来了就吃亏”,一个让游客“来了就心慌”。

慢慢的,愿意去古镇的人越来越少。

没几年,“古镇泡沫”说破就破。

前前后后 8 年,全国古镇砸进去的钱至少有 50 亿,可大多都打了水漂:有的古镇刚建好就倒闭,有的撑了几年亏光家底,开发商、小商户没几个能捞着好,全是血本无归的下场。

其实游客要的一点都不复杂,不是那些披个 “古装壳子” 的 “假古镇”,而是能记住的 “真体验”—— 比如乌镇办戏剧节让人看演出、西塘留着原住民能听乡音唠嗑这种。

还在硬撑的古镇真该醒醒了:别再瞎砸钱建仿古牌坊、铺青砖路了,不如沉下心挖点自己的特色。

要知道,没人会再为 “换个地名都一样” 的千篇一律,掏第二次腰包。