从天才少女到被全网骂,22岁谷爱凌活成了笑话

国内挣钱国外花?曾经的天才滑雪少女谷爱凌,为何一夜之间风评急剧下降。

原来人人吹捧的学习对象,为何会成为大家口中的争议人物。

前言

2022 年北京冬奥会自由式滑雪大跳台决赛现场,19 岁的谷爱凌在最后一轮选择了从未尝试过的 1620 度转体动作,落地瞬间全场沸腾。

彼时的她身上叠加着多重光环:3 岁接触滑雪,8 岁成为全美少年组唯一女队员,9 岁斩获首个全美冠军,14 岁已累积 50 块金牌,SAT1580 分(满分 1600)考入斯坦福大学,同时还精通钢琴、芭蕾,时尚表现力备受奢侈品牌青睐。

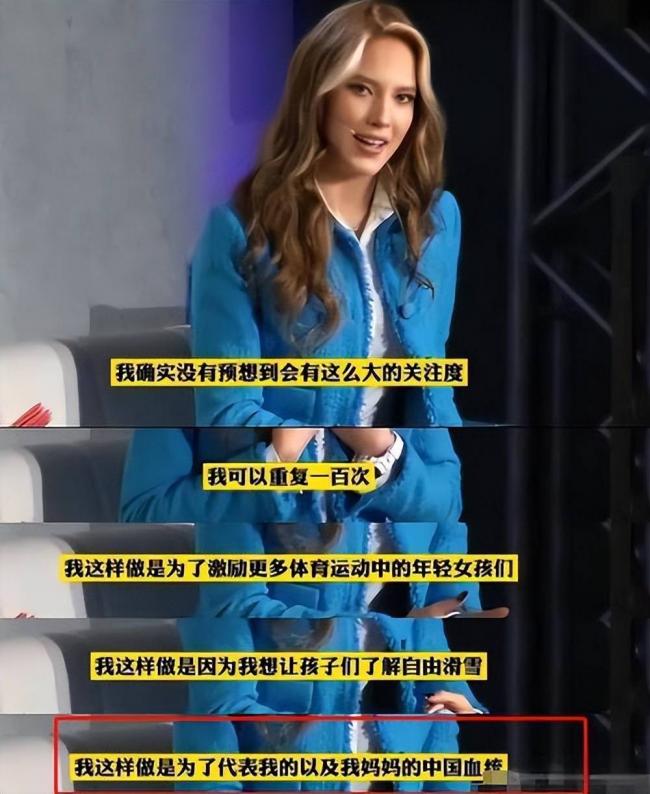

赛场之外,她的 “中国联结” 更让公众倍感亲切。母亲谷燕来自北京,曾是北大滑雪队教练,从小坚持让她学说中文,每年夏天带她回北京逛胡同、吃糖葫芦。

2019 年,16 岁的她在社交媒体宣布加入中国国籍,直言 “外婆总讲长江黄河的故事,觉得中国才是根”,表示希望用自己的努力鼓励更多中国人参与冰雪运动。

这种 “天赋 + 努力 + 家国情怀” 的完美人设,让她成为全民偶像,商业价值随之暴涨,代言品牌从凯迪拉克、雅诗兰黛到路易威登,合约数量超过 20 个,单个代言费高达 2000 万元,一年代言收入超 4000 万美元。

身份言论与行程引发的质疑

舆论的转向始于一场跨国采访中的表述。北京冬奥会后,有美国记者询问她如何看待身份转变,谷爱凌回应 “在美国我就是美国人,在中国我就是中国人”,称体育运动应 “连接彼此而非制造对立”。

这番话被西方媒体解读为 “身份投机”,进而影响到国内舆论,部分网友开始质疑其立场坚定性,贴上 “精致的利己主义者” 标签。

更细致的争议点来自她的行程安排:冬奥会后她返回美国斯坦福大学深造,频繁往返于中美之间,恰逢疫情防控敏感时期,“在国内捞金、回美国生活” 的批评声逐渐滋生。

商业活动的密集开展进一步激化了矛盾。2023 年至 2024 年间,她先后出席 Met Gala 等多个时尚活动,参与二十余个品牌的代言拍摄,相关动态在社交媒体的曝光度远超训练与比赛内容。

有网友整理发现,她在 2024 年巴黎奥运会期间未参赛,却通过社交媒体发布多张与运动员的合照,被指 “蹭流量刷存在感”,而同期她 3 小时 24 分 36 秒完成全马的成绩与带伤参赛的背景,并未被这些批评声纳入考量。

更有细心的网友发现,她早期发布的合照中,曾将含有中国选手与国旗的部分裁剪,这一细节被放大后,成为 “立场不坚定” 的新佐证。

伤病应对与回应方式的连锁反应

2024-2025 赛季的伤病问题,让争议从 “立场质疑” 转向 “职业态度批评”。先是在阿斯本极限运动会上,她发烧参赛摔倒致严重挫伤,行走困难仍坚持训练,最终因肩部骨折退出亚冬会。

2025 年 8 月在新西兰训练时,又因被路人贸然打断发生意外,需用担架抬离雪场。频繁的伤病本应引发同情,但部分声音却将其归咎于 “商业活动过多挤占训练时间”,认为她 “本末倒置”,辜负了公众对运动员的期待。

面对持续发酵的质疑,谷爱凌的回应方式进一步激化了矛盾。起初她选择沉默,随后在 2025 年初宣布退网两三个月,直言 “网暴对运动员是致命打击”,但这种回避态度被解读为 “心虚”。

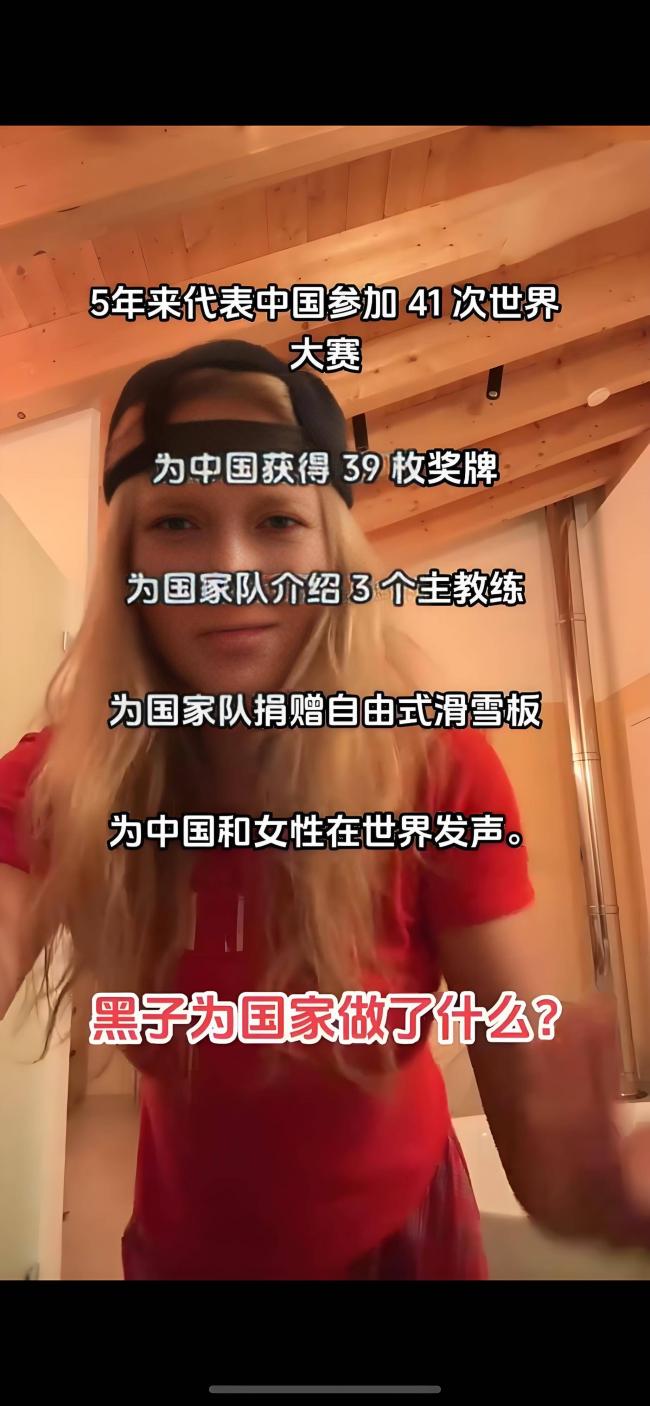

直到 2025 年 8 月,她终于在社交媒体发布视频硬刚黑粉,列举自己 5 年代表中国出战 41 次、斩获 39 枚奖牌的成绩,提及为中国引进顶级教练、捐赠运动器材的事实,反问黑粉 “为国家做了什么”。

然而,这番带着情绪的回应并未平息争议,反而被指 “态度傲慢”“用成绩绑架爱国评价”,更多负面标签随之而来,甚至出现 “22 岁活成笑话” 的极端言论。

成绩与行动的被忽略与被看见

在舆论漩涡中,谷爱凌的赛场成绩与公益行动往往被选择性忽视。2024-2025 赛季,她在伤病间隙仍拿下美国铜山站、瑞士莱克斯站等四站世界杯冠军,将世界杯冠军总数刷新至 17 个,用赛场上的表现回应 “商业废竞技” 的质疑。

2025 年 3 月,她以 “中国移动慈善基金会爱心大使” 身份重回首钢大跳台,带领 10 万跑友为先天病儿童募捐。

8 月成为 TCL 全球品牌代言人,强调 “用体育推动女性成长”,试图将公众焦点拉回体育与公益本质。

官方媒体与专业领域的声音则呈现出不同视角。2025 年 10 月,多家权威媒体发文支持,认为应更关注她作为运动员的拼搏精神,而非纠结于身份标签。

国际雪联相关人士评价她 “仍是自由式滑雪领域的顶尖选手”,2026 年米兰冬奥会她已确认代表中国队出战,还被任命为下一届冬青奥会全球大使,用行动明确了参赛立场。

结语

即便如此,网络上的争议仍未停歇,2025 年劳伦斯颁奖礼上,她身着红色高开叉长裙亮相时被裙摆绊倒的画面,被部分网友解读为 “完美人设崩塌的隐喻”,忽略了她当时正处于伤病恢复期的背景。

从全民追捧到争议缠身,22 岁的谷爱凌站在了舆论的十字路口。那些关于国籍、商业、职业态度的争论,本质上折射出公众对 “完美偶像” 的过度期待与个体复杂性之间的冲突。

而她仍在以自己的方式前行:在斯坦福大学兼顾量子物理学业与滑雪训练,在康复间隙推广冰雪运动,用 17 个世界杯冠军与持续的公益行动,对抗着网络喧嚣中的片面解读。