翁帆发声字字催泪 清华吊唁堂细节感人

清华园的菊花白了。

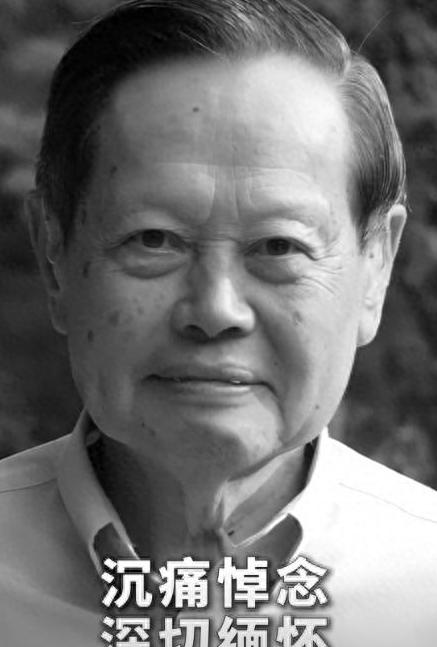

2025 年 10 月 18 日,103 岁的杨振宁先生走了。消息传来,清华官网瞬间变灰,高等研究院的科学馆 119 室摆满了素菊,照片墙上的他还穿着那件标志性的格子衬衫,仿佛下一秒就会拿起粉笔,在黑板上演算复杂的物理公式。

21 年相濡以沫:她活成了爱情最好的模样

谁也没想到,最先让全网破防的,是他的妻子翁帆。

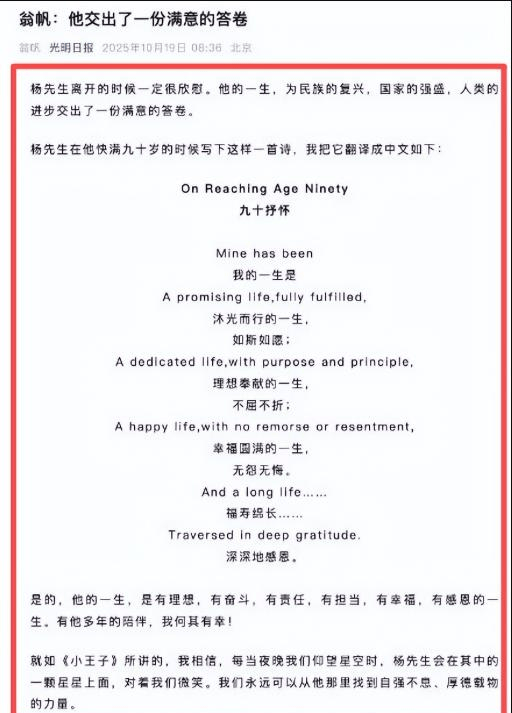

她还翻译了杨振宁 90 岁时写的诗:“我的一生是如斯如愿;幸福圆满的一生,无怨无悔。深深地感恩。” 最后,她用《小王子》里的话作结:“每当夜晚仰望星空时,杨先生会在其中一颗星星上面,对着我们微笑。”

这让人想起 21 年前那场轰动全国的婚礼。2004 年,82 岁的杨振宁迎娶 28 岁的翁帆,54 岁的年龄差,让这场婚姻从一开始就饱受争议。

有人说她 “贪图名利”,有人说她 “炒作博眼球”,甚至有人翻出她的学历背景 —— 汕头大学英语本科、广东外语外贸大学翻译硕士 —— 质疑她 “配不上” 这位科学巨匠。

但翁帆什么都没说。她只是默默搬进清华园的 “归根居”,陪杨振宁散步、读书、看《新闻联播》。杨振宁喜欢开车,85 岁才把方向盘交给她;他爱吃广东菜,翁帆就跟着厨师学做清蒸石斑;他偶尔会忘记带钥匙,翁帆就把备用钥匙挂在脖子上,像个贴心的小管家。

21 年过去了,当初的质疑声渐渐消散。人们发现,翁帆真的做到了她在婚礼上说的:“我要让杨先生的晚年过得像春天一样温暖。”

从清华园到诺贝尔奖:他用一生画了个圆

杨振宁的一生,本身就是一部传奇。

1922 年,他出生在安徽合肥一个书香门第。父亲杨武之是清华数学系教授,7 岁的杨振宁跟着父亲住进清华园西院 11 号,在科学馆的走廊里追着蝴蝶跑,在图书馆翻看《神秘的宇宙》,偷偷立下 “拿诺贝尔奖” 的誓言。

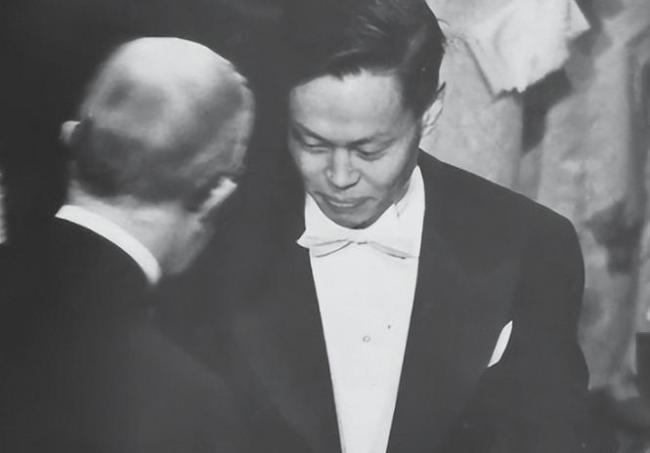

1945 年,23 岁的杨振宁赴美留学。在芝加哥大学,他跟着费米研究核物理;在普林斯顿高等研究院,他与李政道提出 “弱相互作用中宇称不守恒”,震惊世界。1957 年,两人站在诺贝尔奖领奖台上,成为最早获得诺贝尔奖的中国人。

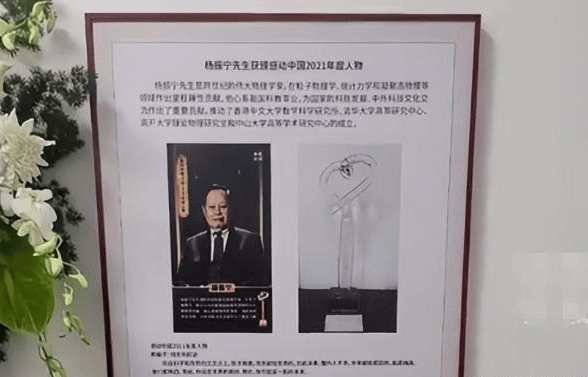

但他从未忘记自己的根。1971 年,中美关系解冻,他第一个回到祖国,见到周总理时,激动得声音发抖:“我终于回家了。” 此后几十年,他往返于中美之间,推动建立清华高等研究院,捐出美国房产,把 2000 多件手稿、图书捐赠给清华图书馆。

他常说:“我的一生是个圆,从清华园出发,绕了地球一圈,又回到了这里。”2015 年,他放弃美国国籍,正式成为中国科学院院士。那一刻,清华园的银杏叶正黄得透亮,仿佛在为这位游子鼓掌。

清华悼念细节:普通人的追思最动人

杨振宁去世后,清华园的悼念活动持续升温。

科学馆 119 室的缅怀室里,菊花丛中摆放着他的照片:年轻时西装革履,老年时穿着红毛衣笑出皱纹。

照片墙上,有他给本科生上课的场景,有他和同事讨论学术的瞬间,还有他抱着曾孙的全家福。

来吊唁的人络绎不绝。有白发苍苍的老教授,拄着拐杖在照片前鞠躬;有穿着实验服的博士生,偷偷抹眼泪;还有普通市民,带着孩子来感受 “科学家的气息”。

一位妈妈对孩子说:“杨振宁爷爷用一生告诉我们,什么叫‘家国情怀’。”

最让人感动的,是那些普通人的追思。有人在留言簿上写:“杨先生,您让我知道,原来科学家也可以这么有人情味。

” 有人画了一幅漫画:杨振宁坐在月亮上,身边围绕着星星,配文是 “您永远是我们的启明星”。

写在最后:真正的爱情,无关年龄

杨振宁和翁帆的故事,让我们看到了爱情最好的模样。

它不是偶像剧里的惊天动地,而是生活中的柴米油盐;不是世俗眼光中的 “般配”,而是两颗心的相知相惜。正如翁帆在悼念信中写的:“有他多年的陪伴,我何其有幸。”

如今,杨振宁化作了夜空中最亮的星。但他留下的,不只是 “杨 - 米尔斯规范场论” 这样的科学成就,更是一种对家国的热爱、对真理的追求、对爱情的坚守。

如果有一天你抬头看星空,记得对那颗最亮的星星说声 “谢谢”。因为它曾用一生,照亮了我们的世界。