2025诺贝尔经济学奖出炉!中媒长文抨击

2025年诺贝尔经济学奖今天出炉,3位学者因解释“创新驱动型经济成长”,获得殊荣。台湾学者认为,随著时代演变,更多关于研发、创新,以及其外部效果的讨论,这也呼应如今AI带来的变革。

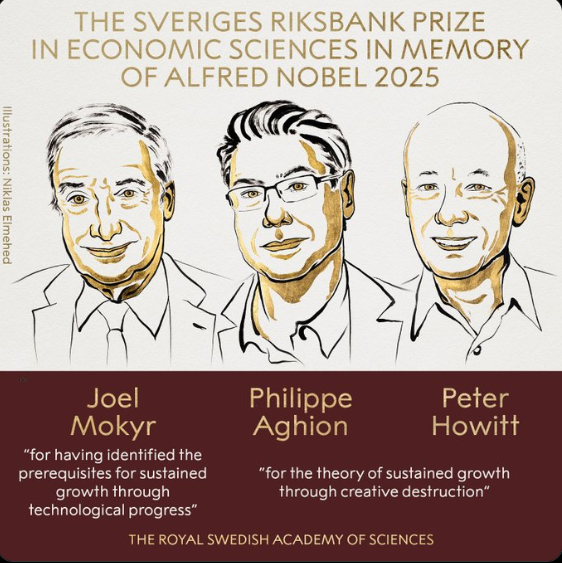

2025年诺贝尔经济学奖出炉,由美、以双重国籍学者莫基尔(Joel Mokyr)、法国学者阿吉翁(Philippe Aghion)、加拿大学者豪伊特(Peter Howitt)三位学者共享殊荣。

其中,一半奖金颁给莫基尔,表彰他“识别出透过技术进步实现持续经济成长的必要条件”,莫基尔利用历史资料,深入探究持续经济成长如何成为“新常态”的成因;另一半则由阿吉翁与豪伊特共同获得,以肯定他们“提出透过创造性毁灭(creative destruction)实现持续成长的理论”。

今年诺贝尔学奖得主,谈讨更多持续经济成长背后的机制,以及“创造性破坏”理论。

王健全以现今最夯的AI热潮为例,直言近年新兴科技蓬勃发展,创新对总体经济有助益,但对不同个体可能各有利弊;日本就是很典型的例子,传统汽车强势发展,导致对于引进电动车很犹豫,不敢全力发展,显示创新可能带来的冲击。

王健全接著说,AI是大势所趋,可以提高效率及生产力,但目前没看到明确的获利模式,而且可能导致失业人数扩增,这些都是创新伴随的议题。

2025年诺贝尔经济学奖揭晓,由莫基尔(投影幕左起)、阿吉翁、豪伊特3位学者共享殊荣。路透

王健全认为,对政府而言,要促进经济成长、保有动能,必须鼓励更多创新,但同时要考虑创新带来的外部成本,也因此,有人提到政府应该搭配社会福利相关措施,避免赢家通吃的局面。

清华大学科技管理学院荣誉教授梁国源则说,这波AI浪潮几乎被视为新一代的工业革命,外界期待重大技术突破可以改变社会样貌,但AI从学术研究、基础建设到普及,是很漫长的过程,可能以长期景气循环搭配经济成长的样貌呈现。

梁国源表示,已故经济学大师熊彼得早早提出创造性破坏(creative destruction)的洞见,如今经济学家将其概念延伸,又正好呼应近年AI大浪潮带来的种种改变。

延伸阅读:诺贝尔经济学奖:回避真问题,正滑向自娱自乐困境

来源:观察者网

周文(复旦大学特聘教授,中国媒体观察者网专栏作者)评论文章:当瑞典皇家科学院将2025年诺贝尔经济学奖授予莫基尔、阿吉翁和豪伊特,表彰他们对 “创新驱动型经济增长的阐释” 时,全球经济学界响起的并非一致喝彩,而是越来越清晰的质疑:

这个号称 “社会科学皇冠上的明珠” 的奖项,正在逐步退化为封闭圈子里的智力游戏,其自娱自乐的倾向在当下全球经济困局中愈发刺眼。

现实脱节:无法回应真问题的理论狂欢

2025年诺奖得主的核心贡献被概括为 “揭示创新如何推动持续增长”,但这种看似深刻的阐释,实则回避了当前全球经济最迫切的现实命题。

莫基尔强调的 “科学解释与社会开放是技术进步的先决条件”,不过是对工业革命史的重复性总结 —— 当人工智能已经引发就业结构崩塌、绿色转型遭遇技术瓶颈时,讨论 “为何18世纪的英国能实现持续增长” 更像是历史课堂的怀旧演说,而非对现实困境的回应。

阿吉翁与豪伊特的 “创造性破坏” 模型同样暴露了理论与现实的割裂。他们构建的数学模型完美演绎了 “新企业淘汰旧企业” 的抽象逻辑,却对当代 “破坏性停滞” 现象视而不见:全球范围内,科技巨头通过专利壁垒阻碍创新、金融资本脱离实体空转套利,这些违背 “创造性破坏” 规律的现实,在经济学诺奖表彰的理论体系中找不到解答。

当发展中国家面临技术卡脖子、发达国家陷入增长停滞时,诺奖评委们仍在为半个世纪前就已萌芽的理论框架欢呼,这种对真问题的集体回避,正是自娱自乐的典型表征。

更具讽刺意味的是,诺奖委员会主席哈斯勒宣称获奖者 “提醒我们避免陷入停滞”,但该理论既无法解释美国35万亿美元债务背后的增长悖论,也不能回应中国通过非西方模式实现八亿人脱贫的发展奇迹,更没有正视当今全球最大创新应用场景的中国伟大成功实践成果与经验。当一个理论体系连解释现实的基本能力都已丧失,却能获得经济学最高荣誉,足见经济学诺奖评选标准已与学科使命严重背离。

2025年三位诺贝尔经济学奖获得者,表彰其“对创新驱动型经济增长的阐释”

理论闭环:自我重复的学术内卷游戏

2025年经济学诺奖的评选结果,延续了经济学诺奖近十年的显著特征:在既有理论框架内进行精细化修补,却拒绝突破范式的创新思考。莫基尔的研究本质上是对诺思 “制度决定论” 的历史注解,而阿吉翁的模型不过是将熊彼特1942年提出的概念转化为复杂的数学语言——这种 “新瓶装旧酒” 的研究能获殊荣,折射出主流经济学界的创造力枯竭。

这种学术内卷在评选标准中体现得尤为明显。经济学诺奖委员会对 “数学建模能力” 的偏执追求,使得获奖理论越来越脱离普通人的认知范畴。阿吉翁与豪伊特1992年的奠基性论文充斥着微分方程与均衡分析,却被评委们赞为“突破性贡献”,而那些聚焦真实世界问题、缺乏数学包装的研究则被边缘化。正如新制度经济学的困境所揭示的,主流经济学更热衷于在新古典理论的“旧大厦”里添置家具,而非重建更贴合现实的分析框架。

评选过程中的意识形态偏向更让诺奖沦为价值站队的工具。2024 年诺奖将荣誉授予宣扬 “美式制度优越论” 的学者,无视美国贸易保护与科技封锁的自相矛盾;2025年的获奖理论虽未直接标榜意识形态,却暗含“创新只能在西方模式中发生”的隐性前提,对中国等新兴经济体的创新实践刻意忽视。当经济学诺奖成为西方中心主义的传声筒,其学术中立性早已荡然无存,剩下的只是圈子内部的价值自我确认。

学科异化:从经世济民到智力炫技

诺贝尔经济学奖的堕落,本质上是经济学学科异化的缩影。该奖项设立的初衷是表彰“对人类福祉作出突出贡献的研究”,但如今却陷入了“为理论而理论”的怪圈。莫基尔的《启蒙经济》虽被译成中文广为传播,但其对工业革命的解读无法为当代发展中国家提供可借鉴的路径;阿吉翁的“熊彼特增长模型”在学术期刊中被反复引用,却从未转化为解决贫富差距的有效政策。

这种异化在奖项导向中表现得淋漓尽致。近十年来,经济学诺奖先后授予博弈论、行为经济学等领域的纯理论研究,而那些聚焦粮食安全、普惠金融等民生议题的学者却鲜有问津。当全球有8亿人面临饥饿威胁,诺奖评委们却在为“创造性破坏”的数学证明击节赞叹;当发展中国家急需技术创新的实操方案,获奖者们仍在强调“社会开放”的抽象原则 ——这种价值排序的错位,彰显了经济学诺奖与大众福祉的彻底脱节。

更值得警惕的是,诺奖的自娱自乐正在误导经济学的发展方向。年轻学者为追求获奖可能性,纷纷投身纯理论建模与历史考据,将真实世界的经济问题抛诸脑后。这种 “向诺奖看齐”的学术生态,导致经济学逐渐丧失经世济民的传统,沦为少数精英的智力炫技游戏。可以推断,当经济学变成荒诞政治学,当经济学诺奖成为意识形态工具,这个学科离崩溃就不远了。

经济学诺奖的另一个最大挑战,是来自川普的关税经济学给世界带来的灾难后果。当全世界为经济学诺奖颁给“创新驱动经济增长”而“狂欢”时,现在川普政府做的每一件事,似乎都在跟经济学诺奖的颁奖词“创新驱动增长”相背离。

川普在经济舞台上一直有个“执念”,关税才是经济学的真谛。在他眼里,关税仿佛才是经济学的一把万能钥匙,只要挥舞关税大棒就能打开美国经济繁荣的大门。川普的“关税经济学”,就好比是在用旧时代的钥匙去开新时代的锁,注定是行不通的。川普一直试图通过关税政策来重现美国的“光辉岁月”,最终结果必然是“事与愿违”。关税经济学只能让美国经济陷入更深的困境。川普的关税政策,不仅伤害了美国自身,也对全球经济造成了负面影响。希望川普能够早日醒悟,停止这场“自嗨式”的经济实验,让美国经济回归正轨。

2025 年诺贝尔经济学奖的颁布,如同一面镜子,照出了主流经济学界的集体迷失。在全球经济面临增长停滞、贫富分化、技术瓶颈的多重危机时,诺奖评委们却沉浸在半个世纪前的理论遗产中自我陶醉。这种脱离现实、封闭内卷、价值偏狭的评选导向,不仅让经济学诺奖失去了应有的学术分量,更让经济学学科偏离了服务人类福祉的初心。

若诺贝尔经济学奖不愿彻底沦为自娱自乐的游戏,评委们亟需打破理论闭环与意识形态偏见,将目光投向那些真正回应时代命题的研究。毕竟,衡量一门社会科学价值的标准,从来不是理论的优美程度,而是解决现实问题的能力——这一点,本应是经济学最基本的常识,如今却需要向诺奖评委们重新普及。

诺贝尔经济学奖的光环,曾象征着人类对经济规律的深刻探索。但如今,当它固守的理论体系无法解释世界的新变化,当它推崇的研究脱离了现实的需求,这个奖项正站在自娱自乐的悬崖边。若不及时改革,随着更多国家走出符合自身国情的发展道路,随着多元经济实践不断冲击西方中心的理论体系,经济学诺奖终将沦为经济学学术史上一个尴尬的注脚。相反,若能打破封闭、拥抱多元、回归实践,它仍有机会重拾 “人类智慧灯塔” 的荣光,为全球经济治理提供真正有价值的方案 —— 这不仅是经济学诺奖的自我救赎,更是经济学学科应有的使命和担当。

也正因为如此,中国人获不获经济学诺奖已不重要,不以物喜,不以已悲。一个自信、自立、自强的民族,从来不需要用外人编织的“桂冠”去给自己“正名”而获得认可。