诺贝尔文学奖得主拉斯洛 有他自己的中文名字

在诺贝尔文学奖的官方网站,有对拉斯洛更为细致的评价:拉斯洛是中欧文学传统中一位伟大的史诗作家,其创作脉络从卡夫卡延伸至托马斯·伯恩哈德,作品以荒诞主义和怪诞的过度渲染为特征。但他并非仅此一技之长,其创作视野亦向东方延伸,在采用更具沉思性、精妙调校的笔调时,展现出多元的创作维度。

其实对于国内很多读者来说,拉斯洛并不陌生。2017年,其首部长篇《撒旦探戈》在出版32年后终于被译介到国内,许多读者在此前早已翘首以待。

相较于我们对拉斯洛的阅读与关注,他更早也更深入地熟悉了我们——1991年,拉斯洛第一次来到国内:“我在北京大街上游荡,像做梦一样, 跟不会英语的路人打听故宫在哪里”,回去之后,他说自己已经成为了中国文化的崇拜者和鼓吹者。更夸张地是,他将对中国的热爱带入了自己的生活中,“我从中国回来,一进门就向家人宣布:从今天开始咱们改用筷子!”

拉斯洛甚至有自己的中文名片,上面印有“好丘”,是他特意请一位汉学家朋友帮他起的中文名,一是取“美丽山丘”之意(他的家姓克拉斯诺霍尔卡伊就是一座山丘的地名);二是借“丘”字与孔夫子挂钩。

尽管拉斯洛在得知自己获奖后,回应瑞典广播公司 Sveriges Radio:“我很高兴,我很平静,但同时也很紧张。”

但是我们不得不留意到,拉斯洛在四年前接受国内媒体访谈,被问及如何看到诺贝尔文学奖时,早已给出一份带有批判性的回应:“我认为几乎所有的奖都是艺术最危险的敌人,就像毒药一样。因为成就会毁掉一位艺术家,诺贝尔奖尤其是一种摧残……痛苦总是会帮助艺术家,成就则会毁掉所有艺术家,就是这样。”

回看每年都不怎么靠谱的赔率榜,拉斯洛虽然也在榜单中出现,但也依然不是赔率榜上的大热门,相较于已经高达95岁的叙利亚诗人阿多尼斯、或者陪跑到我们已经不相信他会获奖的村上春树、或者看上去更为意想不到的选项歌手泰勒·斯威夫特,拉斯洛看上去依旧像是瑞典文学院小众的选择。

为什么在2025年,诺贝尔文学奖,颁给了拉斯洛?

精通音乐和电影的作家

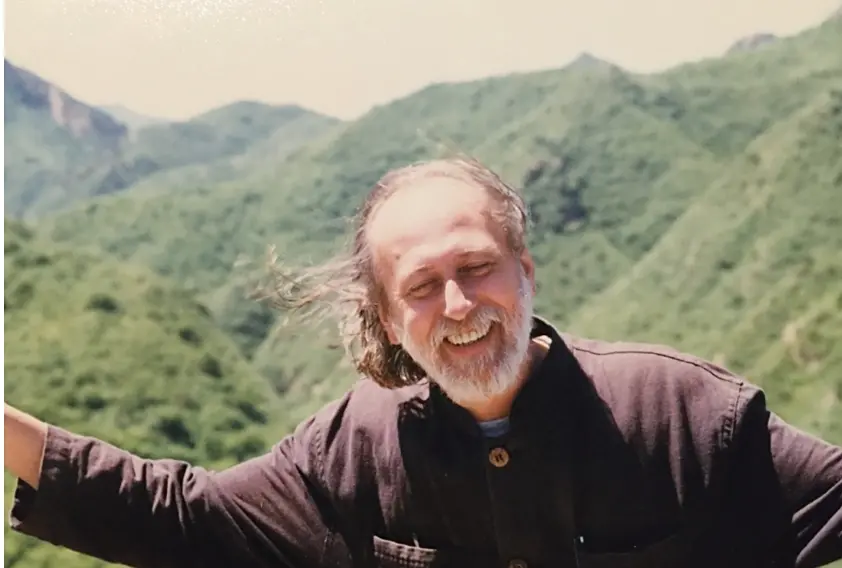

《撒旦探戈》的中文译者余泽民和拉斯洛相识多年,他这样描述拉斯洛——大凡第一次见到拉斯洛的人,都会被那双波斯猫般的眼睛和裘德·洛式的微笑迷住……虽然对一位不惑之年男人的面孔不适合用“漂亮”来形容,但他确实长了一副兼灵秀飘逸、浪漫敏感、深邃成熟于一体的漂亮面孔。

这是年近40岁的拉斯洛。彼时,他早已凭借《撒旦探戈》《反抗的忧郁》等作品闻名于世。

1954年1月5日,拉斯洛生于匈牙利与罗马尼亚接壤的边境小城久洛。拉斯洛的姓氏“克拉斯诺霍尔卡伊”来自一座城堡,这座始建于十三世纪的“克拉斯诺霍尔卡伊城堡”也毁于一场火中,据报道是一场“由两个男孩抽烟引发的大火”。

他的父亲是律师,母亲在地方政府做社保业务,他曾学习过两年法律专业,最终无法忍受法学的枯燥,转到罗兰大学文学院攻读大众教育专业。

年轻时,拉斯洛已经在当地小有名气,只不过是作为一名钢琴手。他精通音乐,当时是一支爵士乐队里唯一的未成年人。

23岁时,拉斯洛第一次在文学杂志上发表作品。音乐对他的写作有着很大影响:“我的句子越来越长,并经过细密的组构,是因为希望讲述的语言更加自然……当然还有一个重要的原因,我从很小就搞音乐,能够演奏多种乐器,连二胡都拉过,还有埙。”

29岁,大学毕业的拉斯洛主动跑到偏僻的山沟里做当地文化馆的的图书管理员,给孩子们开读书课,后来,一场大火将文化馆烧为灰烬,拉斯洛突然失业了。

他的作家生涯也由此开启。一年后,1985年,31岁的拉斯洛以他的首部长篇《撒旦探戈》引起轰动,成为匈牙利文坛的一座巅峰。

后来,同名电影被贝拉·塔尔搬上银幕,这部七个多小时的黑白片以及其中充斥的漫长的如同拉斯洛语言风格一般的长镜头,成就了影视上难以被忽略的史诗气魄。自此,两人合作完成的《鲸鱼马戏团》《伦敦人》《都灵之马》等其他电影也都成了影史经典。

“故事并不是最重要的,重要的是境况”

拉斯洛的首作《撒旦探戈》一举达到高峰,也确立了他后来作品的基调:压抑但引人入胜。

在拉斯洛职业生涯早期,秘密警察没收了他的护照。1987年,他第一次离开匈牙利,拿着奖金在西柏林生活了整整一年。后来,他先后旅居法国、西班牙、美国、英国、荷兰、意大利、希腊……还多次来过中国。

他尤为迷恋古代中国,崇拜李白。1998年,西欧的一家国际新闻组织邀请12位作家各选一位自己崇拜的人实地游访他们的足迹,拉斯洛毫不犹豫地选择了李白,在不到一个月的时间里走遍了泰安、曲阜、洛阳、西安、成都、重庆等近十座古城,然后穿过三峡,抵达武汉,沿着诗仙的足迹走一圈。

他在接受中国媒体采访时说道:“我喜欢他的豪放,我喜欢他谈醉酒,谈月亮,谈生活,谈分离,谈朋友——我喜欢他的律动,他无尽的能量,他流浪的心性——我喜欢李白,喜欢这个人。”

除中国之外,他还访问过蒙古、日本等亚洲国家,基于自己在东亚旅行的经历写下《乌兰巴托的囚徒》、以日本神话中的西王母为题写了《西王母下凡记》。耶鲁评论评价他的中后期作品“与亚洲艺术和哲学,特别是佛教有着深刻的联系”。

尽管无限接近“世界公民”,拉斯洛仍然坚持用“只有一千万人使用的语言”匈牙利语创作,因为母语有着一份“脆弱的本质”。他曾说:“匈牙利语很随便,我爱这种‘不堪一击’的脆弱的特性。”

拉斯洛最出名的文学标签大概是“克拉斯诺霍尔卡伊式长句”,接连两届美国最佳翻译图书奖都颁给了他的英文译本,评委认为其译者“发明了一种克拉斯诺霍尔卡伊式的英语”。

2015年,拉斯洛获得曼布克国际奖,也成为第一个获此奖项的的匈牙利作家。布克国际奖评委会称,拉斯洛史诗般的句子“像粘毛器一样,在不可避免地堆积成段落时,卷起各种千奇百怪又意想不到的东西”。

2017年,余泽民译成的《撒旦探戈》在中国出版,拉斯洛的作品开始进入中文世界。目前,《撒旦探戈》《反抗的忧郁》《仁慈的关系》《世界在前进》等书籍都已经被引进。余泽民曾打趣:“译稿发出去后,我跟责编抱怨:简直就要憋死我了!现在我真想跺脚,喊叫,砸东西,摔书,再也不想看到它!”

而拉斯洛这样回应过自己独特的写作方法:“故事并不是最重要的,重要的是境况,人活在什么样的境况里……我只是找到一种神秘的方式告诉读者:如何在这个世界上为自己遭到判决、孤独、被抛弃的生活找到位置。”

回归到伟大的、原始意义上的文学

作家鲁敏曾形容《撒旦探戈》一书“难读到可谓声名狼藉”,这可能也说出了很多读者的心声,获奖消息公布后,很多人都在用“晦涩”一词来形容拉斯洛,如果作品真的晦涩难读,又如何为其吸引到包括诺奖在内如此多的重要文学奖项呢?

拉斯洛的英文翻译、诗人乔治·西尔特斯在接受外媒采访时,道出拉斯洛作品的魅力所在:“他是一位具有催眠般魔力的作家,他把你吸引进去,直到他所创造的世界在你心中不断回响,直到它成为你对秩序与混乱的理解。”

新晋诺贝尔文学奖得主,有他自己的中文名:“好丘”

在回答凤凰网读书“为什么诺奖会颁给拉斯洛”这个问题时,著名翻译家、东欧文学学者高兴,首先对于“晦涩”有不太一样的看法——

“说他的作品晦涩,我不完全同意。他的作品虽然考验阅读,但是也经得起阅读,而且我觉得尤其对于那些有大量文学阅读经验的人来讲,没有那么难。因为讲述的是人类的普遍主题,关乎人性、关乎世界,所以几乎每个阅读到其作品的读者都会被触动出某一种感受,这种感受是动人心弦而回味悠长的。”

高兴也注意到拉斯洛作品对于现实的关注,“大家会给拉斯洛贴上一个后现代主义的标签,但我觉得他的作品对于现实的处理其实是极为出色的,他从现实的土壤出发,然后把现实提升到一个诗意的、文学的高度,所以我们在阅读过程中可以时刻感受到那种现实性。”

而关于诺奖为什么颁给拉斯洛,高兴觉得,这其中真的有太多偶然和多样的原因了:就在不太遥远的2019年,瑞典学院一下子公布了两位文学奖得主:托卡尔丘克和彼得·汉德克,他们都来自中东欧,好像按理来说中东欧作家得奖概率没那么大了;但是呢,中东欧有些作家尤其是匈牙利的几位作家,又确实是世界水准的,除了拉斯洛,还有《平行故事集》的作者纳道什·彼得。从文本角度来讲,拉斯洛有充分的实力,实至名归。

国内诗人欧阳江河在接受我们采访时,认为诺贝尔文学奖颁发给拉斯洛,是在“回归到伟大的原始意义上的文学”,是在试图树立一种“文学的终极标准”。

他详细补充道:

“文学有一个终极的标准,就是无论时代怎么变、无论某一个时代意识形态或是技术权力所代表的东西怎么变,都影响不了文学的作为一种真理甚至作为一种冒犯。

这是我所理解的拉斯洛这种复杂文学和真正文学建立的标准,它是一种有远见的、根本的、终极的、文学之为文学而且是伟大的文学一种东西——它里边可能包含了一些冒犯、包含了一些错误、包含了一些原罪、甚至包含了一些不合时宜,但这就是伟大文学的一种根本标准。”

而这种冒犯和不合时宜,贯穿于拉斯洛创作的始终。诺贝尔文学奖委员会将拉斯洛的作品描述为“对现实的审视达到了疯狂的程度”——在他今年初刚发表于《耶鲁评论》的短篇小说《天使从我们头顶飞过》中,他以乌克兰战争为背景,讲述两名垂死的男子在战壕中的故事,将战争中泥泞的战壕与技术全球化幻影般的承诺形成鲜明的对比。

在《耶鲁评论》为此文做的访谈中,拉斯洛谈及他此篇创作缘起,他鲜明直接地指出:“我无法接受人类互相残杀的事实。或许我该去看精神科。就在这一切发生的同时,数字空间里却描绘着未来图景——宣称技术惊人迅猛的进步即将带来美好新世界。这简直是彻头彻尾的疯狂。”

不管文学如何式微、每年诺奖颁完后的争议与喧闹如何,它总能提供一个让我们的目光重新聚焦到文学本身的契机,也总能让我们一次又一次认识到,阅读是重新理解或者重新审视世界的一种方式。

拉斯洛在接受外媒访谈时,对那些尚未阅读他的人所说的一句话,也可成为我们重新认识的一种方式——

“有人尚未读过我的书,我无意推荐任何读物;我只想建议他们出门,找个地方坐下——或许溪畔,无所事事,无所思虑,像石头般静默。终将遇见读过我书的人。”

参考资料:

宫子、余泽民:《不知怎么应对自己的生活,是悲剧也是喜剧》,新京报书评周刊;

南方都市报:《拉斯洛:这是一个全新的时代,这就是地狱》;

石剑峰、徐萧:《诺贝尔文学奖丨余泽民:拉斯洛始终沉重悲观,又始终怀抱希望》;

王鹏凯:《2025诺奖前瞻:澳大利亚作家杰拉尔德·默南领跑赔率榜》,界面文化;

赵冰:《引进翻译诺奖作品,竟只是他传奇人生中的一件“小事”?!》,出版人杂志;