“去中国化”最彻底的4个国家 有一个已完全西化

在世界的四个角落,一场有组织、有计划的“去中国化”运动,以四种不同的路径,深刻地改变了这些国家与中华文化数千年来的关系。

从禁止汉字到消灭方言,这不仅是文化的自然演变,更是为了实现政治独立和民族认同所付出的沉重代价。在两岸分治的政治现实下,台湾也从教育著手,新课纲删减中国史篇幅,试著建立台湾主体性,如今看来格外有既视感。

韩国:一纸政令摧毁数千年汉字根基 同音异义酿三年官司

韩国文字变革的核心,是由朝鲜世宗王于 1443 年创制的谚文(现称“한글/Hangul”)逐步取代汉字在日常书写中的地位。尽管直到 20 世纪早期,汉字仍在官方文书、学术、法律文本中使用。二战后韩国政府加速“去中国化”,透过政策干预加速其退出日常书写。

然而,这项激进的政策很快带来了文化后遗症。由于韩文是表音文字,失去了汉字的区分,大量的同音异义词引发了日常生活的混乱。最戏剧性的一幕发生在 1980 年代初的首尔地方法院,两家公司因合约中的韩文单词 “대리” 究竟是“代理”还是“地名”而产生争议,这场没有汉字佐证的官司,竟整整打了三年,凸显出缺乏汉字在法律和商业上的沟通障碍。

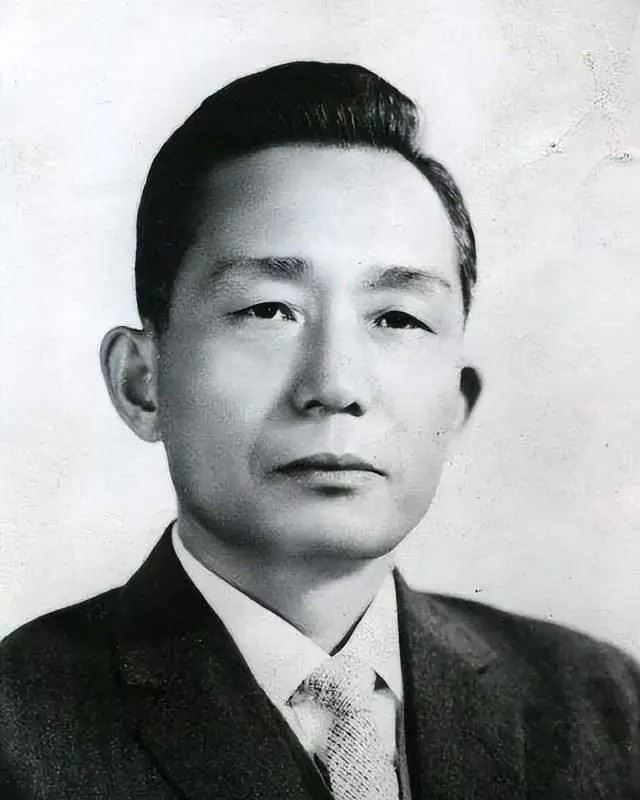

朝鲜世宗是朝鲜王朝的第4代国王,在位期间发明了训民正音,对韩国之后的语言和文化发展带来深远影响,被称为“海东尧舜”。(图/翻摄维基百科)

朴正熙是大韩民国第5至9届总统,是韩国宪政史上执政时间最长的国家元首,亦是韩国第18届总统朴槿惠的父亲。(图/翻摄自百度百科)

在文化理想主义与经济现实的拉扯下,韩国社会开始分裂为“废除汉字党”和“汉字复活派”。直到 2010 年修复光化门牌匾时,双方仍爆发激烈对峙,最终以汉字版本胜出收场。讽刺的是,虽然政坛一度大力推行废除,但政界人士如宣布戒严被罢免的总统尹锡悦在竞选时,仍引用“必死则生,必生则死”等汉字标语来展现决心。

韩国捷运指示,已恢复标注汉字。(图/翻摄自百度百科)

随著中国连续 18 年成为韩国第一大贸易伙伴,经济现实压倒了文化理想主义。1999年,总统金大中发表“汉字复活宣言”,加上三星等大企业在招聘中要求汉语六级证书,促使汉字教育在民间回温。今天,尽管首尔地铁站牌设有汉字标注,但仍有约 20% 的韩国大学生写不出自己的汉字名字,社会陷入一种文化分裂的状态。

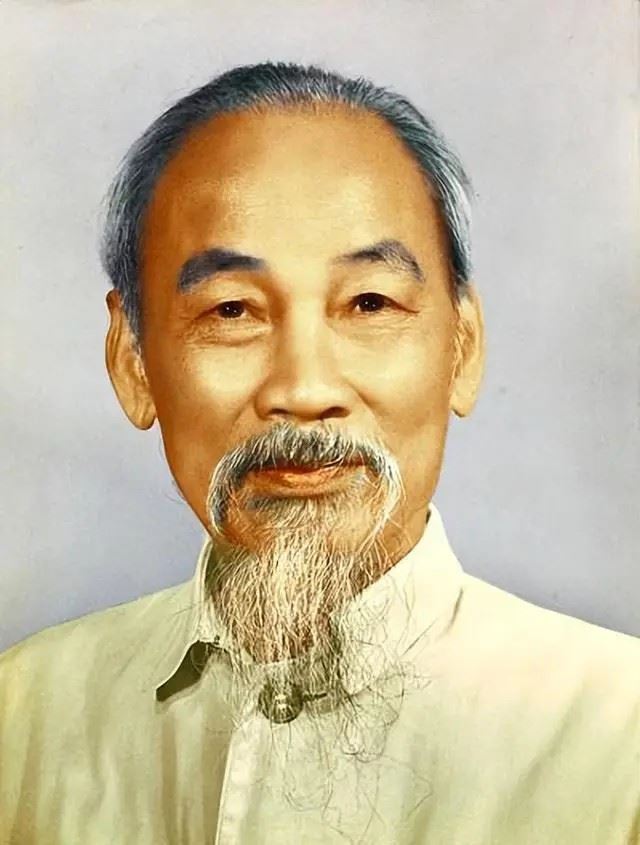

胡志明原名阮必诚,“胡志明”是他在第二次世界大战期间从事革命活动时使用的化名,后成为其常用名。胡志明是20世纪越南著名的社会主义革命家,也是越南民主共和国(北越)的主要奠基人。(图/翻摄自百度百科)

越南:拉丁化的政治选择 胡志明亲手斩断文化脐带

对于精通汉学、能写中国旧体诗的越南国父胡志明而言,1945 年手持用拉丁字母书写的《独立宣言》,是一个艰难但现实的选择。越南的“去中国化”始于法国殖民者的文化改造工程。

1862年法军占领西贡后,殖民政府颁布命令,强制推行以拉丁字母为基础的“国语字”,并关停所有儒学堂。法国殖民总督在报告中明确指出:“汉字是连接越南与中国的文化纽带,切断这条纽带,越南就彻底属于我们了。”法国人利用拉丁字母的易学性,在七十年的殖民统治中,成功让大多数越南人只认识“国语字”,看不懂传统的汉字和喃字(是一种过去在越南通行,以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字,其作用与朝鲜谚文、日语假名相同)。

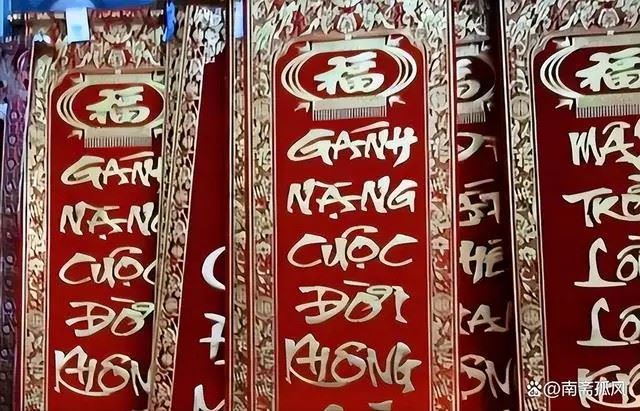

精通汉学的胡志明废除汉字,仅保留“福”字让越南民众贴春联使用。(图/翻摄自百度百科)

1945年越南独立后,胡志明基于民族独立的政治需求,正式下令废除汉字,将“国语字”定为国语。这个决定彻底改变了越南的文字生态,如今河内文庙里的汉字楹联已无人能解,古代典籍如《大越史记》沦为博物馆展品。

讽刺的是,虽然官方推行彻底的去汉字化,越南民间对中华文化的眷恋仍以一种奇特的方式延续。越南人取名字时,仍会找专人选择寓意好的汉字对应的越南文发音,但由于不识汉字,许多年轻人甚至无法分辨祖先牌位上的文字。胡志明只保留了唯一一个汉字“福”字,成为春节贴福字的习俗,或许是他对中华文化最后的妥协与保留。

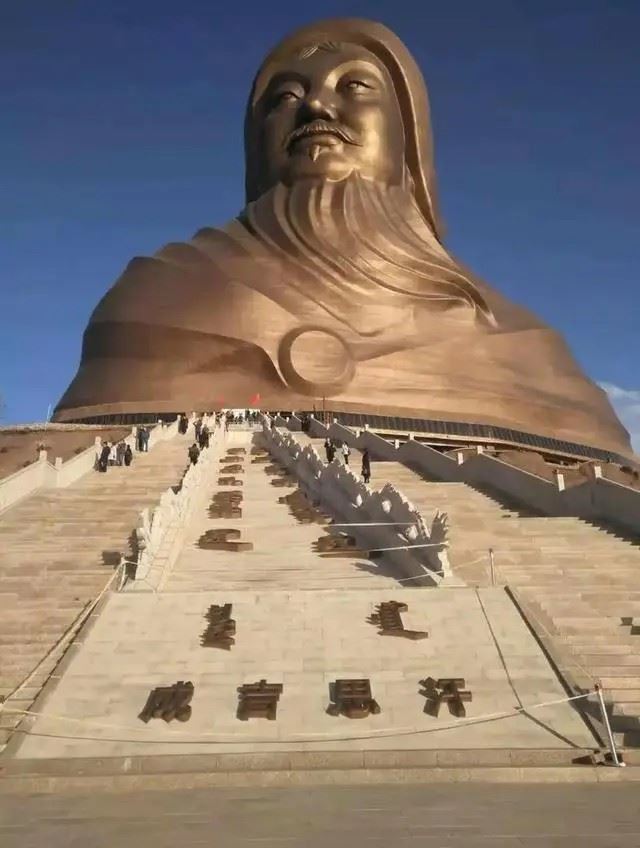

蒙古国的成吉思汗雕像面朝南方,基座上刻著“剑指长城”。(图/翻摄自百度百科)

蒙古国:苏联“文化清零”的暴力遗产 经济现实逼迫文字回归

在乌兰巴托市中心,成吉思汗的雕像面朝南方,基座上刻著“剑指长城”,象征著蒙古国对民族独立的极度渴望。蒙古国的“去中国化”是四国中最暴力、最彻底的。

1924年苏联扶持下的蒙古人民共和国成立,随之而来的是残酷的“蒙古大清洗”,大量亲中王公贵族和知识分子被消灭,同时苏联专门派人烧毁了回鹘式蒙古文典籍,进行文化清零。1946年,蒙古国宣布废弃回鹘式蒙文,开始使用以西里尔字母为基础的新蒙文。教科书也被篡改,将元朝描述为“蒙古帝国殖民中国”,清朝治理被污名化为“掠夺牧场”。

《蒙古国语言法》明定,自 2025年1月1日起,国家行政机关的公务活动应同时使用西里尔文和传统蒙古文两种文字。(图/翻摄自百度百科)

苏联解体后,蒙古国开始了漫长的“去俄化”和文字回归之路。2015年,蒙古国颁布《蒙古国语言法》,明确规定自 2025年1月1日起,国家行政机关的公务活动应同时使用西里尔文和传统蒙古文两种文字。恢复传统文字的目的是为了找回与传统典籍的连结,并与邻近的内蒙古同胞进行文化交流。

然而,这项回归之路阻力重重,根据《新京报》报道,2021年的调查显示,仍有近半公务员不支持同时使用两种文字。此外,蒙古国 90%的矿产输往中国,经济高度依赖南方邻国,这使得文化与政治的选择更加复杂。当乌兰巴托青年高举“驱逐中资”的标语时,他们烧煤取暖的锅炉和超市的日用品,却都贴著“中国制造”的标签,形成了极大的讽刺。

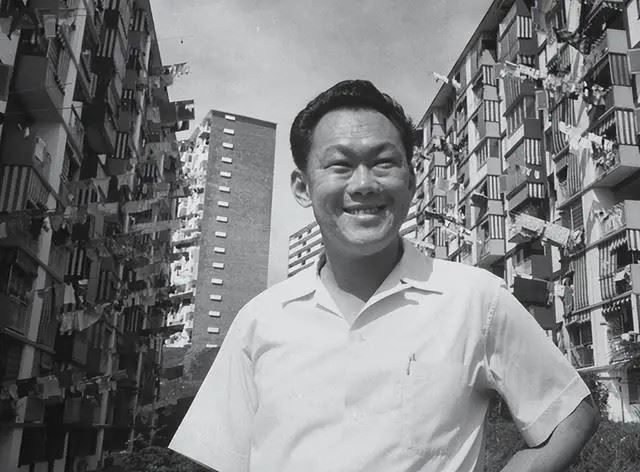

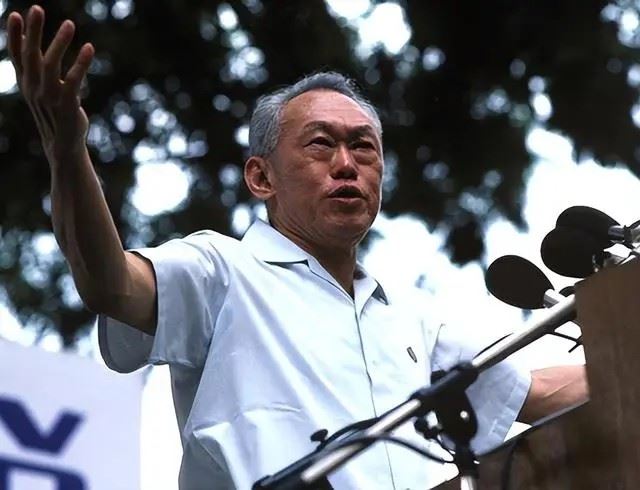

新加坡初独立之时,李光耀曾对外说了这么一段话。“我不是中国人,就如甘迺迪总统不是个爱尔兰人。”(图/翻摄自百度百科)

新加坡:李光耀的铁腕西化 以“文化空洞化”换取国家生存

1965年被迫独立后,华人占 74% 的新加坡面临严峻的生存挑战。时任总理李光耀做出了彻底“去中国化”的决定,其决心之坚定,从他“要把汉语当作国语,除非从我的身体上踏过去”的发言中可见一斑。李光耀认为,新加坡必须彻底西化,以获得西方的信任与投资,换取国家生存的空间。

华人海外建立的第一所大学南洋大学,被并入新加坡国立大学。(图/翻摄自百度百科)

“去中国化”最关键的一步,是关闭了华人海外建立的第一所大学——南洋大学。在李光耀眼中,这所华文大学是“毒瘤”,政府透过不承认学位、军警介入等手段打压。1980年,南洋大学被“并入”新加坡国立大学,其带有中国宫殿式建筑的校舍被拆除,只留下行政大楼和牌坊。1986年,最后一所华文小学关闭,“消灭中文”的教育计划取得完全胜利。

语言清洗还扩展到公共空间:电视台的方言节目全被取消,福建话、广东话等方言从此消失。李光耀甚至以身作则,放弃了自己流利的福建话。

然而,戏剧性的转折在 1979 年出现,中国改革开放后,李光耀开始推广“讲华语运动”。但为时已晚,经过二十多年的“去中国化”,新加坡的华文教育已彻底断根。

李光耀在回忆录中坦承,新加坡经济的成功,建立在文化空洞上,“如果时光到流,我仍会这样做”。(图/翻摄自百度百科)

新加坡的“去中国化”是最彻底的。在这里,年轻华人将月饼称为“mooncake”,祠堂祭祖改用英语祝祷。尽管政府努力推广华语,但在 2019 年的统计中,新加坡华人家庭在家中主要讲英语的比例仍高达 70%。李光耀在回忆录中承认:“如果时光可以倒流,我依然会坚持当初的决心,因为除此之外别无办法。”新加坡的经济成功,建立在文化空洞化的基础上,使其成为一个“华人面孔的西方国家”。