搭乘“黑飞机” 北大教授命陨巴西

“一代人的天才”,北大教授因“黑飞机”命陨巴西。

天色渐渐暗了下来,身着红色衬衣的北京大学(下称“北大”)教授俞孔坚,登上了一架“年龄”比62岁的他还要老的飞机。

那是一架赛斯纳175飞机,问世已经67年了,连黑匣子都没有,也没有夜间飞行设备。

行程并不顺利,飞行员似乎发现了一些异样。他选择先着陆,再复飞。就在飞机被重新拉起时,失控了。它向下坠落,撞击地面,爆炸起火。

9月23日,改变了中国城市规划理念的北大教授俞孔坚,殒命巴西。

就在几天前,《福布斯》杂志公布了一份“2025全球可持续发展领航者”榜单,在气候行动和绿色转型中具有全球影响力的50位人物中,俞孔坚是唯一的中国学者。

01“黑飞机”

潘塔纳尔湿地遍布沼泽,想要去另一个地方,最好搭乘“空中出租车”。

这是一种小型飞机,在巴西,这种交通工具很常见,一些偏远城镇、农场、矿区与旅游点都要靠它进行人员流通、物资运输。

而俞孔坚登上的这架飞机,除了老旧外,它还并未获准从事商业客运。也就是说,这是一架“黑飞机”。

2019年,当地警方重点打击灰色“空中出租车”产业时,这架飞机因不符合安全飞行规章被扣押,被吊销的飞行许可直到今年2月才恢复。

失事地距离市中心约110公里,救援队花了3个多小时赶到,由于地形复杂、视野不便,搜救时间又被拉长到约9个小时。

而飞机没有黑匣子,其速度、高度、飞机位置、系统运行情况和驾驶舱内机组人员的对话缺失,这给事故调查带来更多的困难。

法医只能通过DNA检测确认遇难者身份——巴西电影导演路易斯·费雷斯、纪录片导演鲁本斯·克里斯平、飞行员马塞洛·佩雷拉·德·巴罗斯,以及北京大学建筑与景观设计学院教授俞孔坚。事故原因仍在调查中。

很多人都是在这场事故中第一次听到俞孔坚的名字,在小红书“缅怀俞孔坚”的话题中,仅有3.1万的浏览量,对大多数而言,这个名字还是陌生的。

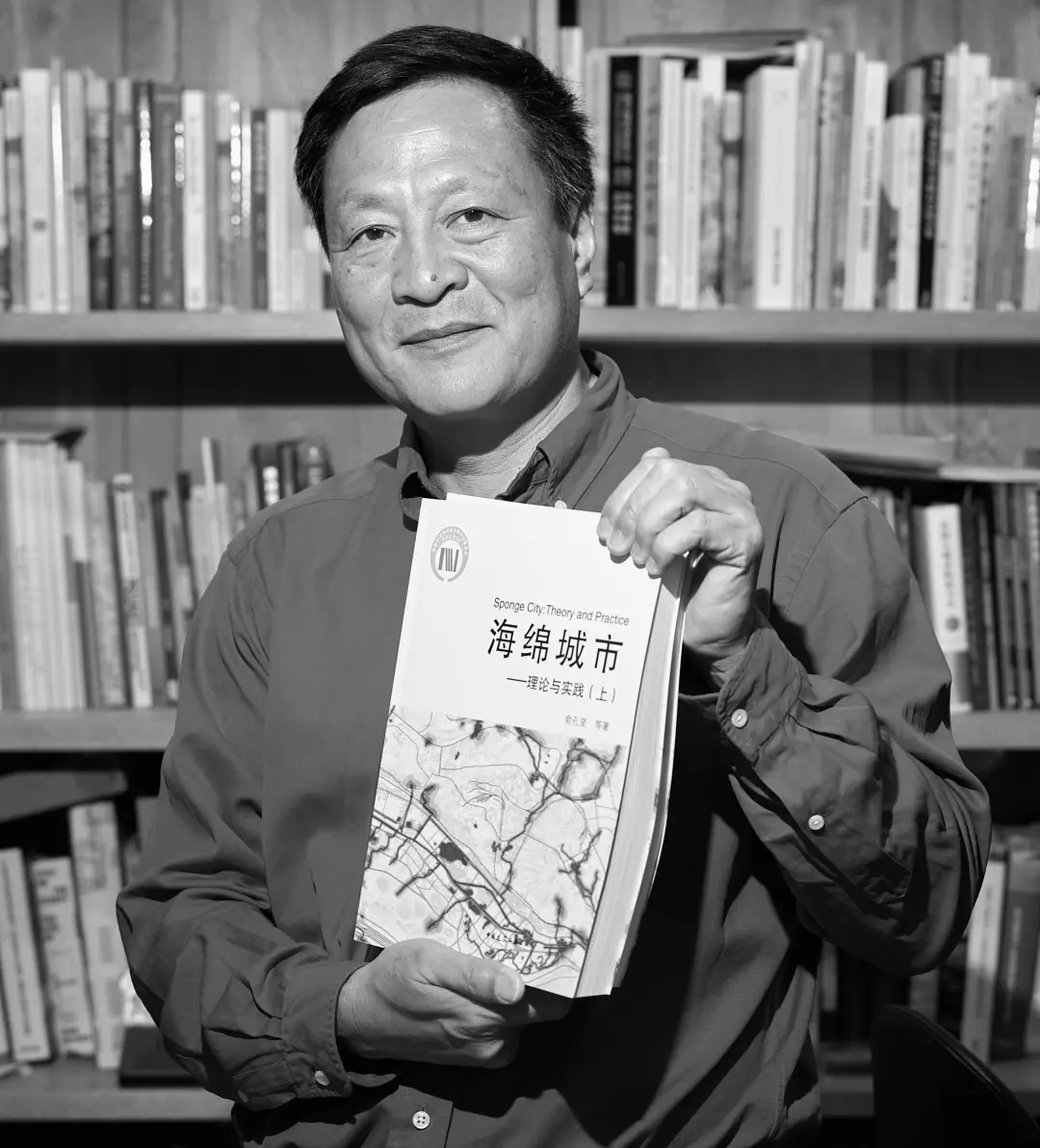

可他所做的事情,却影响着无数人的生活。俞孔坚在中国最早提出了“海绵城市”的理念,这最终被纳入中国城市管理的顶层设计,被视为解决城市内涝问题的重要方案。

不止中国。北大在讣告中写道,他和团队的研究及工程范例,“已成功应用于全球十余个国家、200 多个城市的 1000 余项城市生态修复工程”。

巴西总统卢拉听到他遇难的消息,也公开悼念称,在气候变化日益严峻的时代,俞孔坚提出的“海绵城市”理念已成为全球典范。

“鲜有哪位景观建筑师在国际上受到如此广泛的关注和认可,更不用说来自中国。”知名建筑师李虎接受澎湃新闻采访时说,“他有一种特别深厚真挚的与土地的情感和理解,并发展出一种上升到国家尺度,全球尺度的城市/景观和自然的理论。”

02“‘海绵’珍惜并留下每一滴雨水”

俞孔坚钟爱红色的上衣,红色衬衫、红色Polo衫,穿着它出入讲座、课堂、全球研讨会、媒体采访……

飞机失事前,他在自己的视频号上记录了一段影像,名为《海绵地球之旅:Pantanal-Ⅰ》。视频中俞孔坚头戴牛仔帽,镜头掠过牛群、夕阳,还有被夕阳穿透的大片灰尘,他的画外音在屏幕中响起:“今天,我踏上了《海绵地球》之‘潘塔纳尔探索之旅’”“而我的探秘,才刚刚开始”……

镜头转过来,依然是红色上衣。俞孔坚对准自己和身后的牛仔,他们正将上千头牛赶往市场。“太壮观了”,俞孔坚忍不住连着说了3遍。

“这里的水,这里的生命,这里的人类选择,将告诉我们一个迫切的问题:当最后的伊甸园也在退缩,人类还能从哪里获得生存的希望?”

极端天气频发,让本应是生命之源的水,变成了最难应对的灾难之源。无论是暴雨带来的城市内涝,抑或随暴雨而来的洪灾,发生的频率都越来越高。这也是俞孔坚试图要解决的问题。

据财新网报道,从1997年开始,俞孔坚及其团队就将城市水系统作为研究重点,继而用“海绵”概念来比喻自然系统的洪涝调节能力。2012年,北京发生“7·21”暴雨灾害后,俞孔坚向北京市相关领导提出“关于建立绿色海绵解决北京雨洪灾害的建议”。2013年到2014年,“海绵城市”逐渐成为国家战略。2015年,中国财政部、住房城乡建设部、水利部公布了第一批16个海绵城市建设试点城市名单。2017年3月5日,“海绵城市”首次写进《政府工作报告》,成为中国政府重点工作之一。

俞孔坚关于海绵城市的想法,一定程度上也和他的故乡浙江金华东俞村有关。

那里白沙溪与婺江交汇,土地肥沃到能轮种三季。村头有两棵巨大的樟树,树下流传着祖先的故事,让他从小就感到敬畏。故乡的溪水构成了他大部分的儿时记忆。夏天,他在溪里游泳;春汛,他在溪里抓鱼。他从小就知道如何种稻、施肥、灌溉,如何抗旱、抗洪、喂养牛羊。

故乡的天气总是捉摸不透,一次发洪水,他掉入白沙溪,正值雨季,河水暴涨,两岸都是茂密的柳树。他紧紧地抓住柳树和芦苇,才没有被洪水冲跑。俞孔坚在很多场合都讲述过这个故事,他曾说,如果当时掉下去,接住自己的是硬邦邦的水泥河道,自己肯定上不来了。

除了白沙溪还有水塘。村子里有7口水塘,里面蓄积的水用于村民日常饮用、洗菜、洗衣、灌溉农田、调节旱涝。雨季时,塘里蓄满了水;旱季时,这些水便是维持土地丰产和村民生活的关键资产。

每当出现严重的旱季,他会和村民们一起挖塘,农田上的塘就会被挖大。这让他悟到了“遍布山间盆地像海绵一样分布的坑塘水系,如同毛细血管一样渗透到整个大地”。

故乡被他视为“桃花源”,他想要留住“桃花源”,想要在更多的钢筋水泥城市修复“桃花源”。他固执地希望城市里可以为人们留一片天然湿地、河滩。在他看来,这是城市里的“海绵”。

据统计,截至2020年,俞孔坚已经为市政决策者和相关部委官员们做了300多场讲座。20多年间,俞孔坚和团队在中国200多座城市和世界10多个国家,试验并建设了超过500个项目。比如,浙江台州永宁公园、哈尔滨群力湿地公园、海南三亚东岸湿地公园……

哈尔滨群力湿地公园

2020年,俞孔坚斩获世界景观学和风景园林学术界终身成就奖——杰弗里・杰里科爵士奖(Sir Geoffrey Jellicoe Award),以表彰他“为改善人类社会与人居环境、提升人类福祉所作出的杰出且意义深远的贡献”。

获奖后,他在自己创办的期刊《景观设计学》2020年第8期中写道:“我想到了大禹,他有着改变世界、与自然和谐共生的大智慧和宏伟愿景;我想到了那些用自己的双手和简单的工具改造其生产和生活环境的农民;我因而希望像大禹一样思考,同时还能像农夫一样行动。”

03 完成的和未竟的

整个9月,俞孔坚非常繁忙,他两次来到巴西,参加完巴西建筑与城市规划国际大会,立马赶赴法国参加国际景观设计师联合会(IFLA)世界大会,再返回巴西参加圣保罗国际建筑双年展。

飞机坠毁的潘塔纳尔地区,有着闻名全球的生物群落——至少有3,500 种植物、650 种鸟类、80 种爬行动物、60 种两栖动物、260种淡水鱼和124种哺乳动物,包括“森林女王”美洲虎。

这套生物组合适应了那里的季节变化。在一年中的大部分时间,潘塔纳尔湿地就像一块巨大的天然海绵,吸饱了水。在旱季,路面多沙,地形复杂。随着气候变化和当地环境控制力度的减弱,自2020年以来,火灾数量显著增加。

俞孔坚此行的目的,正是探讨巴西在防洪排涝和水资源管理方面的现有成果和未来可能。

在巴西,他同当地政府交流,和建筑学家一起考察。尽管接触时间并不长,但人们对俞孔坚的描述中都是评价拉到定格的词——“最伟大”“再也没有人……”“一代人的天才”……

飞机失事几天前,当地建筑学家Nabil Bonduki和俞孔坚同游,他们一起拍摄纪录片《海绵地球》的潘塔纳尔片段、一起出席建筑双年展。Nabil Bonduki带着俞孔坚几乎走遍圣保罗,在城市的大街小巷、在地标建筑、在洪水泛滥的棚户区……俞孔坚举着手机,拍下城市、植物、下水井。见面时,俞孔坚也穿着那件红色衬衫。

俞孔坚和Nabil Bonduki同游截图

他们到了蒂夸蒂拉带状公园(Tiquatira Linear Park),20年前,这里还是一片荒地,如今,已有4万多棵树,成为一片都市森林。俞孔坚满是兴奋,几番畅谈“水”的作用、“水”应该如何发挥作用——“这不仅关乎水循环利用,更在于以水滋养植被,进而肥沃土壤、培育果木……”

俞孔坚遇难后,Nabil Bonduki忍着悲痛,连续几天在社交媒体上悼念这位亲密共事的同事。“俞教授的思想充满启迪,我们必将全力推动其理念落地生根。”“他让我们坚信将城市转变为更绿色、更具韧性、更可持续的空间不仅可能,而且迫在眉睫。”