压力下的中国成年人:流行“做回宝宝”

新唐人 2025-09-15 13:49+-

在中国,一个原本只用于婴儿或情侣之间的称呼“宝宝”,如今成了成年人日常用语。无论是在直播间,还是咖啡店,甚至刚认识的网友之间,都有人互称“宝宝”或“baby”。

这种“宝宝化”的现象不只出现在语言里,还延伸到生活方式。二三十岁的年轻人常常举著卡通水杯、穿著动漫服饰、抢购潮玩盲盒。南方网15日报道说,当前中国的经济社会环境,使许多年轻人难以实现传统意义上的成人标志,如经济独立、买房成家和职业稳定。在职场“内卷”、失业风险和不确定的未来下,很多人感到焦虑与无助,“做回宝宝”成为他们缓解压力的一种方式。

心理学上,这是一种“退行”现象。人在焦虑或挫折时,会放弃成熟的应对方式,退回到早期的行为模式。童年符号就成了情绪避风港。比如,办公桌上的毛绒玩具,不只是装饰,也是安慰;开盲盒寻找惊喜,也能带来短暂的掌控感。

与此同时,大学里的“新生家长会”也引发讨论。8月下旬,上海交大、同济等高校都举行了新生家长会,北京大学、浙江大学、中山大学也有类似安排。有人认为,这也是“成年人宝宝化”的一种表现。

反对者批评,大学是青年走向独立的关键阶段。如果家长过度介入,不仅会让“大学高中化”,还可能培养出“巨婴”,削弱年轻人的独立人格,让他们在未来缺乏应对挑战的能力。

短暂“做回宝宝”,或许能帮成年人在高压下找到一点情绪出口。但失业、资产缩水、延迟退休等现实问题,依然无法回避。

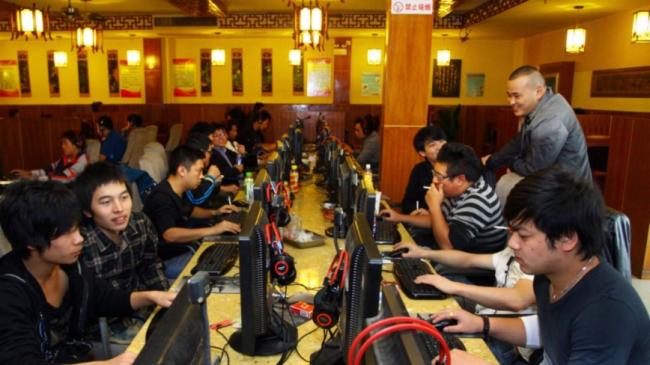

在中国,一个原本只用于婴儿或情侣之间的称呼“宝宝”,如今成了成年人日常用语。图为中国浙江省嘉善县一家网吧里。网民上网浏览资讯。(AFP/AFP via Getty Images)