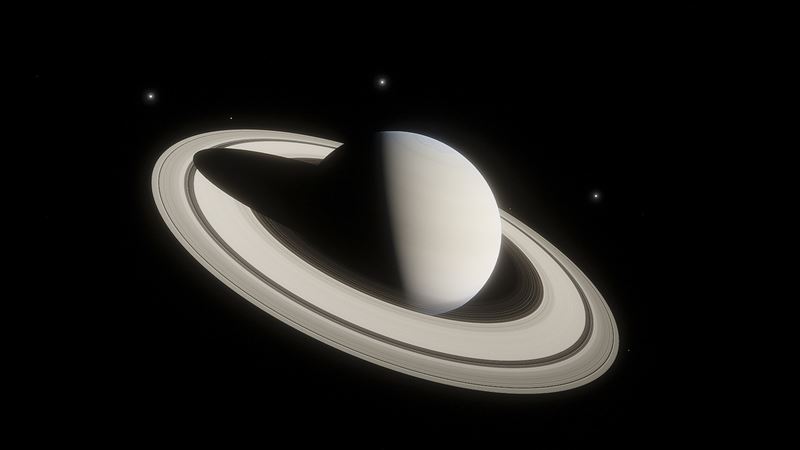

中国打算搬到离地球13亿公里外的地方?

中国又盯上一块自古以来不可分割、一点都不能少的神圣领土? 那么“幸运”被选中的,是土星旁的一颗冰卫星“土卫二”,这颗小小的冰球被认为可能藏有全球性海洋、甚至孕育生命。 如今,中国科学界已经开始规划一场庞大任务,要派轨道器、登陆器、甚至钻探机器人去直接挖开冰壳、探查暗海,说得更直白一点,是打算找到“宜居星球”。

土卫二又称为“恩克拉多斯”(Enceladus),是土星的第六大卫星,于1789年为威廉赫歇尔所发现,在旅行者号于1980年代探测土星之前,人们只知道土卫二是一个被冰覆盖的卫星。 如果土卫二真的存在某种外星微生物,它们知道中国人要来了,会是什么心情?

时间回到2005年,美国卡西尼号探测器飞掠土卫二时,科学家在数据里看到奇怪的讯号。 原以为是大气层,结果发现是从南极喷出的巨大水柱。 这些羽流里有水冰、有机分子,甚至还含有甲烷与氢氰酸,这些都被视为可能的生物迹象。

卡西尼号是继先锋11号、航海家1、2号后第四架前往土星的太空探测器,同时也是第一个环绕土星飞行的探测器。 从那一刻起,土卫二不再只是土星边缘的一颗小冰球,而成了天体生物学研究的焦点。 它冰壳下的海洋,成为人类梦想找到地外生命的热门候选地。

中国的计划书

据行星学会2025年8月的报道,中国深空探测实验室(DSEL)和上海卫星工程研究所(SISE)提出了一个土卫二任务蓝图。 虽然还只是“草案”,但内容相当雄心勃勃:

1、轨道器:先绕行土卫二,利用激光干涉仪和红外光谱仪绘制冰壳地图、分析磁场,并挑选最佳登陆点。

2、登陆器:降落后进行现场测量,验证轨道探测的结果。

3、钻探机器人:计划往下钻5公里,穿透冰层,直接接触海洋边界并取样。

换句话说,中国打算不只“看”土卫二,还要真正“挖”进去。

技术挑战:冰冷的试炼场

执行这样的任务,难度可谓多重叠加。 首先,土星系统距离地球13亿公里,太阳能极弱,航天器必须依赖核电源,如放射性同位素热电发电机(RTG)或小型核裂变反应器。 其次,与地球的单向通讯延迟可达70至90分钟,这意味着探测器必须具备高度自主决策能力,否则根本无法实时因应状况。

至于钻探,团队提出混合激光与热能钻探法:激光能避免冰快速汽化,热源则利用小型核反应器的废热来融化冰层。 这样能减少机械磨损和处理碎屑的问题。 钻探过程中,探测器还要利用惯性导航、激光雷达与声学定位系统,确保在冰层深处也能稳定运作,不至于钻着钻着就迷路。

假如真能抵达海洋边界,探测仪器将透过质谱、光谱检测碳、氢、氧、氮、磷、硫等六大生命必要元素,并寻找可能的生物标志分子。 这是任何行星探测中最令人振奋、却也最具挑战性的目标。

为何是中国?

有人或许会问:中国为什么要瞄准这样的高难度目标? 答案之一是“延续逻辑”。 中国已完成近地小行星、火星探测,正规划木星与海王星任务。 土卫二正好位于外太阳系探索的中继站,是检验与锻炼技术的理想场域。

另一个原因是科学魅力。 土卫二南极羽流提供“免费样本”,不必像钻探木卫二那样穿透数十公里厚的冰层。 这意味着,中国若能设计精准的飞掠或取样,就能以相对较低成本取得高科学价值成果。

科学界的回应

过去几年,中国研究人员已在土卫二相关领域有所突破。 2022年,中国科技大学牵头的团队就在《自然》期刊发表论文,证实土卫二海洋含有磷元素。 磷是 DNA、细胞膜与骨骼的关键元素,加上卡西尼号已发现的碳、氢、氮、氧、硫,六大生命要素完整齐备。 这些研究奠定了任务的科学合理性。

美国与欧洲科学界虽对中国的雄心抱以观望,但普遍认为外太阳系探索不该是单一国家的垄断。 若中国能带来独立的数据与样本,将是人类天体生物学的一大助力。

外星生命的想象

回到最初的问题:如果土卫二真有某种微生物存在,它们会如何看待来访的地球人、甚至是中国的探测器? 或许它们早在数十亿年前就学会在冰冷、黑暗、压力巨大的环境中安然生存。 当钻探机器人突破冰层,带来光与热时,它们可能完全无法理解这股“外来力量”,就像我们看待 UFO 一样充满困惑。 土卫二的探索,既是中国深空计划的野心展现,也是人类寻找生命足迹的共同冒险。