俄国有那么多思想家,可整个民族却无法走向文明

俄国一直是一个“特殊之地”,西欧世界口中的“欧洲”,很多时候甚至并不包括俄国,俄国人对“西方”也有着相当复杂的情绪。

《俄国思想家》一书中写道:“俄国对西方的感受:一方面,是思想上的尊崇、艳羡、仰慕,以及媲美与凌驾之心;另一方面,是情绪上的敌意、疑忌、鄙视,以及自我拙陋、不受欢迎、不获接纳——结果,对西方价值时或过度自备,时又妄行嘲弄。”

书中还写道:“几次拿破仑战争突然将俄国拖入欧洲,使俄国比先前更直接接触了西方的启蒙运动……一个半文盲、由国家支配、大体腐化的教会;一批人数微少、西化不完全、素养贫乏的官僚——这批官僚拼力压抑并控制大群原始、半中世纪、社会与经济俱欠开发,但精力旺盛而潜能未得培育,在桎梏里困挣的人民;一股遐迩传遍的自卑感——面对西方文明,三教九流都自觉社会与思想不如人;此外,上位者任意威福、在下着作令人欲呕的屈从与谄媚,造成一个扭曲变相的社会,凡稍具独立、创意或性格的人,都难以找到任何正常发展的出路。”

这个描述,实在太过熟悉。

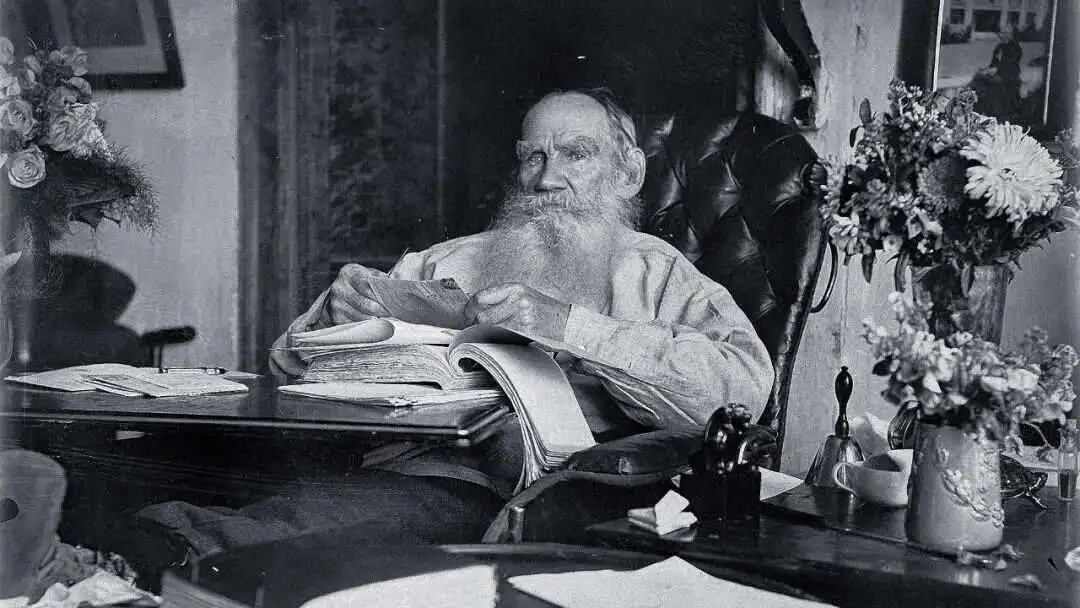

1909年出生于沙俄治下里加的以赛亚•伯林,对俄国思想界研究甚深。始终无意于系统理论营造的他,在《俄国思想家》中阐释了19世纪俄国知识分子的生活命运和思想状况,撷取这一时期各个阶段的代表人物,包括赫尔岑、巴枯宁、别林斯基、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰和屠格涅夫等,深入分析他们秉持的观念及其所代表的时代精神,并且进一步探究了俄罗斯民族作为一个群体所具备的思想特征。伯林对自由的探讨,始终离不开自己的犹太身份,也离不开俄国知识分子的思想和国家意识。

俄国从不缺思想家,但这个庞大群体始终无法将整个民族和国家引向文明,这不得不说是一出人类历史的悲剧。伯林写道:“三四十年代俄国自由分子与激进分子,是一群孤立的启蒙人物,一小群高度自觉的知识精英。他们在莫斯科或圣彼得堡的沙龙集会、争论,但没有平民支持,没有政党形式,也不具备范围广大的政治或社会架构。”

可反过来说,正是因为黑暗的笼罩,才让那么多知识分子坚守责任。当然,它也可被视为“专制下的低阶起步”,书中就写道:“我们对公共事务的态度都单纯、天真得多。自由主义者惟恐失去自由一一我们尚无自由可失;他们忧虑政府干预工业一一我们的政府任意事事千预;他们害怕丧失人权 我们仍待争取人权。”

托尔斯泰就是典型例子,即使他的思想观念仍有远离文明的一面。正如书中写道:

“托尔斯泰无法摆脱经验资料。再说,他当然毕生坚信经验资料为惟一真实之物。但是,他也怀抱着形而上意味极深的信念,认为有一个体系在,经验资料‘必定’归属于这个体系——无论表面上是否如此。这剧烈的冲突,即本能判断与理论信念——他的天赋和他的见解——之间的这项冲突,反映了道德生活的现实与主宰一切的定律之间一项永难解决的冲突。托尔斯泰说:道德生活带来责任感、喜悦、哀伤、罪恶感、成就感——但这些全是幻觉;至于主宰一切的定律,我们所能得知者不过是它们微不足道的一小部分,故凡自称知道这些定律、凡自称依循这些定律行事的科学家与历史学家,无非撒谎欺人——但这些定律仍是惟一真实之物。世人常取果戈里与陀思妥耶夫斯基的不正常,同托尔斯泰的‘清醒’相对照,实则比较之下,前二人是相当完整的人格,都具有连贯的看法与单一的灵见。不过上述的冲突,产生了《战争与和平》。此书之结体,固然妙造坚实,但是每当托尔斯泰记得,或者应该说,每当他提醒——即未能忘记——自己在做什么,以及为什么这么做,就必定有一道深邃的裂隙豁然展开。”

伯林对俄国革命一向是全盘否定的态度,认为它阻挠了现代世界积极自由的形成,而这种波及世界的政治悲剧,恰恰源于俄国知识分子的一元政治观念。19世纪中期,俄国知识分子出现了集体转向,从关注欧洲自由主义运动,转向关注本土问题,国家的封闭构筑了思想牢笼,也催生了不妥协的革命。

在严苛的审查制度下,以小说、诗歌和评论为农奴发声、为社会不公发声,是俄国知识分子的传统,这当然值得赞许,但对“民族荣光”的执着、对西方的复杂心理、俄罗斯专制底色的“熏陶”,又造就了俄国知识分子的局限。道德与勇气固然可贵,但有时也会成为专制的匕首,制造乌托邦。

伯林对俄国知识分子有着共情的一面,欣赏他们的道德和勇气。正如他在《俄国思想家》乃至其他著作中所描述的那样,因为政治的黑暗,文学必然成为俄国知识分子的舞台,成为一个真实的政治场域,“在俄国,社会与政治思想家变成诗人与小说家,具有创造力的作家则成为政论家。”伯林所真正反对的是一元论,他并不认为一个问题有且只有一个真正答案。当然,伯林并没有极端地将“俄国思想家”这一群体推向“一元论”,而是强调他们身上存在的怀疑精神和批判能力。正如书中所言,“一般认为俄国人是阴郁、神秘、自苦、略带宗教性的民族,但伯林认为:就其善于言论的知识阶层视之,他们是世人夸张而失实的十九世纪西方人;他们并没有动辄流于不理性、并没有神经质的自我;相反,他们拥有极端发达的推理能力、逻辑能力。”

只是俄国知识分子一方面对专制之痛有强烈感知,另一方面又因为强烈的道德感而过度关注于西方现代化进程中的那些问题和弊端,试图在“民族性”中寻找答案,才导致最终的走向。这一点在知识分子的自我要求中也能看出差异,书中就写道:“法国习惯认为,艺术家(作家)的道德水平高低及私生活情况与他的作品艺术水平高低没有直接关系;法国艺术家会认为自己是接受订单而创作作品的职业者。但俄国习惯认为,艺术家必须人格完整、整体献身;一旦作家站在公共领域发表言语,就意味着他不应自我放纵、心存任何谎言与欺骗,而是负有引导人民道德观念的完全责任。”

俄国的客观情况也推动了俄国知识分子的选择,相比英国这种宪政历史和民间自治传统悠久的国家,俄国知识分子在本国能看到的唯有黑暗,想以较小代价换取变革的空间几乎并不存在。可以说,俄国面对的是无解的历史走向。因此俄国民猝主义知识分子就会认为,“广大农民(或欧洲广大工人)所需者为衣食、人身保障,脱离疾病、无知、贫穷以及羞辱人格的不平等。至于政治权利、投票、议会、共和国形式,这些对无知、未开化、衣不蔽体、食难果腹的人没有意义;这类计划只有讽刺他们的惨状而已。”

伯林最欣赏的当属赫尔岑,盛赞其“政治观和社会观殊可谓原创独造,而所以为独造,兴其原因之一端即可。在他当代寥寥几位思想家里,他原则上拒绝一切全盘概括的解决法,而且掌握到为文而造文、为真实世界之人与事而作文的重要关键识别——能有此掌握的思想家,古往今来,笺笺之数而已。”

1812年出生于贵族世家的赫尔岑,母亲是德国斯图加特人,父亲在德国游历时将其带回莫斯科,但因母亲出身寒微,所以二人从未正式结婚,母亲形同奴仆。这种身世使得赫尔岑尝尽世态炎凉,连父亲姓氏都无法继承。

1825年十二月党人起义后,赫尔岑步入激进,1834年被捕,1835年被流放,1841年再次被流放。1847年,赫尔岑流亡西欧,从此再未回到俄国,直至1870年去世。

赫尔岑的流亡经历,与伯林的人生有契合之处。他对英国的赞赏,也与伯林相似。伯林作为坚定的宪政主义者,一直认为英国宪政既能保障个人自由,也能防止多数人的暴政。当俄国知识分子普遍转向,倾向于暴力时,赫尔岑始终反对盲目革命,认为革命者一夜之间推翻旧世界并制造新世界不过是一种幻想,只有破坏并无建设。这也使得伯林表达出这样的推崇:“他的道德观、他对人生价值的尊重,他的整个生活方式都和六十年代的激进派有别。”

赫尔岑与伯林都将个人尊严与自由放在第一位,也因此注定会反感强制和计划带来的高效与稳定。正如赫尔岑所说:“自然并无计划,历史亦无剧本;原则上,并无任何单一锁钥、任何公式能解决个人或社会问题;普遍的解决并非解决,普遍的目的绝非真实目的,每一个时代各自有其质地,各自有其问题;捷径与概念不能代替经验;自由——特定时地之个体的自由——是一种绝对的价值;起码的自由行动范围对一切人都是一种道德性的必需。不得假借任何时代伟大思想家随意调弄的抽象事物或普遍的原则,如永恒的赎救、历史、人性或进步,而予压制;国家、教会或无产阶级,更不成名义——凡此巨大名目,只堪为可憎的残酷与专制辩护而已,都是专为室扼人类感受与良知之声而设计的法术公式。”

但很显然,俄国的走向与他们期待的恰恰相反。