大庸古城4年亏10亿 中国文旅业三大病灶

耗资近25亿元建造的张家界大庸古城,自2021年试营运以来,四年累计亏损超过10亿元。这座曾被视为城市文旅标杆工程的古城,如今成了资金沉没的“空壳景区”,也是中国遍地烂尾的文旅产业的一个缩影。

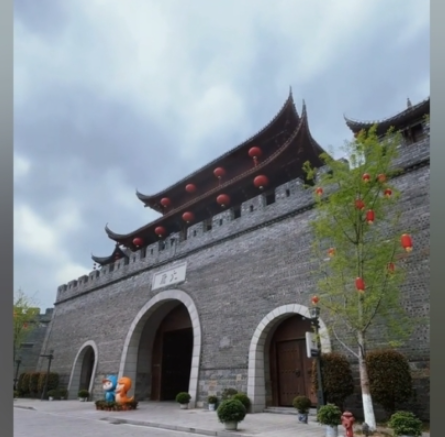

空荡荡的“仿古主题乐园”

近日,一名网友在人民网留言,为张家界文旅“支招”:可以跟别的景区合作搞套票,同时再提供观光车辆,带游客去别的景区,服务好游客,自然就吸引到更多的游客。张家界市政府回复“非常感谢”,引起关注。

张家界古称大庸,文旅项目称为“大庸古城”,由国企张家界旅游集团主导。原本定位为打造具有全国示范意义的文化旅游新标杆。建成后预计每年实现营收近5亿元,净利润近2亿元。

但是,张旅集团自运营就没有盈利过,四年累计亏损达10.8亿元。截至2024年底,大庸古城公司资产总额13.95亿元,负债总额16.97亿元,净资产额为负3.02亿元。

2024年9月大庸古城进入司法重整程序,计划通过债务重组等方式盘活资产。截至2025年7月,重整方案据称取得阶段性进展。

目前,最初设计的198间沿街商铺,均处于关闭状态。大庸古城门可罗雀,每天接待的游客不到20人,唯一盈利项目竟是景区停车场。

大庸古城只是中国文旅行业的缩影

“大庸古城”不过是中国众多烂尾项目中的一个。中国文旅行业开始于上世纪八九十年代,以历史景点、文化遗产旅游为主,各景点由政府管理,门票为核心收益。

2000年后,各地争相发展文化旅游景区、小镇、特色街区,并纳入GDP考核与招商项目。但由于建设过度、同质化严重,假古镇、仿街巷大行其道。“千镇一面”“文化失真”等批评的声音不断出现。

当2020年新冠疫情来袭,重创旅游业,客流骤减,大量文旅项目无法运营或停摆。大陆媒体“新旅界”曾盘点中国十大烂尾文旅项目,位居“烂尾榜”榜首的,是对外公布总投资超过950亿元的山水文园。

2025年7月29日《经济日报》刊文写道:“数据显示,全国曾建成超过2800个人造景区,至今存活下来的不足300个。”

中国文旅业的三大病灶

记者参考了多方观点,分析中国文旅业存在三大病灶:

1、不为游客而是“为钱而来” 资本驱动的政绩工程

大陆从南到北的“仿古景区”“文化小镇”层出不穷,然而开发模式从政府批地、房企承建、引入资金炒作,再转手收租,文旅只是表面包装,实质是政府操纵下的资本运作。

据“旅界”8月3日报道,根据业内人士许总的经历和感受披露,许总经营的文旅项目,是靠一整套EPCO(工程、采购、施工、运营)打包模式,横跨工程、融资、招商、运营。

许总说,能接EPCO 项目的运营团队不是因为懂文旅,而是“牌子多、会写招商册子”,最重要的是拿到政府的“乡村振兴款”。通过对许总访谈,

“旅界”报道,地方政府也知道文旅难做,但是他们为了政绩别无选择。乡村振兴要立功,大型古镇要落地,财政预算要花完。“所谓的EPCO文旅项目不是为游客建的,是为政绩闭环设计的。”

搜狐网报道说,大庸古城的母公司是张家界旅游集团股份有限公司,后者是当地市管上市企业,实际控制人为张家界市政府国资委。

中国问题专家王赫分析指出,“张家界本来是一个旅游景区,人流很多,大庸古城应该来说是有一定的市场基础的,但它是由政府拍脑袋决定的,而不是由市场运作的。”

“这是中共体制下政绩观扭曲的产物。地方政府相互之间的竞争,要GDP增长,要拿政绩,要拿市容作为它的脸面,这就导致大量的文旅项目出现。这些项目本身是政治的产物,而不是市场经济的产物,经济可行性很差,目的都是为了当政者,出于政治目的人为造出来的,所以造成了遍地鸡毛。”

张家界大庸古城投资24亿,但四年亏损近11亿,濒临破产。(视频截图)

2、大庸古城“拆真建假”,文旅变形发展

大庸古城所在区域,本有真实古街,然而在大庸古城项目启动前,这些历史街区被大量拆除,取而代之的是“仿古一条街”。

据《中国城市规划学会》和新华社在项目启动时的报道,大庸古城选址在张家界城南门口的明清古址原址,“保留修缮三元宫、朝天门、古城墙、古树名木等历史人文景观”,并恢复建设阳戏、古乐堂等非物质文化遗产表演场所,旨在重现大庸城明清鼎盛时期的十景风貌。

但是多家媒体报道指出,大庸古城实施过程中大规模“去旧改新”:老城区街区被拆除,诸多历史建筑遭推倒,除三元宫获保留外,其它南门码头、青石板街道、吊脚楼等传统元素均被替换成仿古建筑。

《腾讯新闻》《36氪》《环球旅讯》等均描述该做法为典型的“拆真建假”:真实的历史街区未能保留,换来高度商业化、缺乏地方文化特色的仿古景观。游客到访这类的古城后,常觉得“什么都假”“像在影棚里消费”。

王赫认为,“这就是一个扭曲。一个真的文物,它能使人产生敬仰之心。但是,中共把这些真文物都大肆破坏掉了,建立一系列假古董、假文物。这个事情它不仅欺骗消费者,它也欺骗市场。本质上是这个政权无法无天,这个政权就在推行文化虚无主义。”

3、缺乏生活感,只剩商业味

此外,大庸古城没有规划生活空间、公共空间,剩下的只是商业空间。长江研究报说,走到这一步,终究“它不是古城,而是现代人打造的一个商业街区”。

本该承载文化记忆古镇,如今却成了廉价的“快消品”。原居民被“迁走”,生活痕迹被清理干净,换上统一着装的“演员”假装古人表演。“文化被表演化、生活被景观化,这种割裂感日益强烈。”而真正有吸引力的古镇,如若干年前的凤凰、平遥、丽江,是有生活气息的,是“活着的文化”。

王赫说,“它一切都是“向钱看”,把这个项目表面上建的高大上,实际上是一个利益工程,一个政绩工程。它是一大片一大片建筑建起来,一批批官员倒下去,整个过程腐败问题无所不在。”

记者认为,中国不缺文化资源,缺的是敬畏与规划。未来,或许“少建几座仿古城,多留几条老街巷”才是真正可持续的路,游客真正需要的文化旅行之路。