急,是贪欲外显的相

哈喽啊,我是肥猫,我其实不肥,我的猫肥。

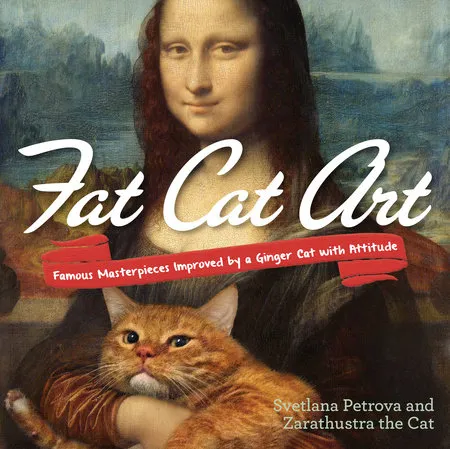

图片来自:fatcatart

写这个主题前,我满脑子都是那首《从前慢》——

从前日色变得慢,车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人。

如今是,各种培训班里,孩子不能输在起跑线上;写字楼的电梯间,白领对着按钮狂按,仿佛每多等一秒都会错过升职加薪;直播间里,网红用2倍语速嘶吼:3、2、1,上链接。

我们活在一个被“快进键”支配的时代,却很少有人意识到:这种集体性的焦躁,实则是贪欲在灵魂深处无声的躁动。

现代社会的效率崇拜,本质上是对“即时满足”的集体成瘾。这种病态追逐在脑科学中被称为“多巴胺劫持”——就像整天刷短视频的人,很难再安静下来读一本厚厚的纸质书,他们要的是大脑皮层的即时满足,受不了整个叙事像个大幕,徐徐展开……

韩炳哲在《倦怠社会》中尖锐指出:当生命被切割成无数个待优化的数据指标,“成为更好的自己”正在异化成一场永无止境的数字军备竞赛。

2016年,某共享单车企业疯狂投放千万辆单车,创始人坦言:我们知道烧钱不可持续,但谁都不敢先停下。结果几年后,城市垃圾场堆积的金属残骸,成了“唯快不破”信仰最讽刺的墓志铭。

扎克伯格在元宇宙项目投入百亿美金时,其决策团队的心理评估报告显示,高管们普遍存在“错失恐惧症”。

这种“病态”心理驱使Meta在三年内推出四代VR设备,用户留存率却一直下滑。急于求成就像在流沙中挣扎,越用力陷得越深。

更隐蔽的危机在于,“求快”正在摧毁深度思考的土壤。

心理学家卡罗尔·德韦克的实验证实:被即时反馈驯化的大脑,会逐渐丧失延迟满足的能力。据说,达芬奇从1503年开始绘制《蒙娜丽莎》,持续修改到1517年左右才算定稿。

对照当下短视频平台7秒定生死的算法,我们正在把人类进化百万年的大脑,驯化成只会条件反射的巴甫洛夫之犬。

要破除这种现代迷思,我们需要回归生命的本质节奏。

日本作家村上春树坚持35年“晨跑—写作”的韵律生活,在《当我谈跑步时,我谈些什么》中写道:长跑教会我重要的不是速度,而是找到属于自己的节奏。

“奥卡姆剃刀定律”给出更锋利的启示:砍掉多余动作,才能接近本质。

张一鸣开发今日头条时,刻意将团队隔离在一个老旧办公楼,他说:我们像钟表匠那样,每天只打磨“推荐算法”这一个核心齿轮。

这种战略定力让字节跳动穿越资本寒冬,而那些同时布局二十个赛道的竞争者,早已消失在泡沫里。

专注不是慢,而是把力量汇聚在针尖。

站在进化论的维度观察,人类本就不是为“即时反馈”设计的物种。考古学家发现,原始人制作燧石刀具需要敲击几千次,这种重复塑造了前额叶皮层的决策功能。

王阳明龙场悟道前经历了“五溺三变(“五溺”指的是他曾沉溺在任侠、骑射、辞章、神仙、佛老之中,“三变”是三次人生的转变),在深山洞穴静坐三年才顿悟心学真谛。

现代人却想用一分钟视频,参透人生哲理。

贝索斯曾问股神巴菲特:你的投资理念如此简单,为什么大家不直接复制你的做法呢?

巴菲特回答:因为没有人愿意慢慢变富。

我最喜欢的基金经理也有句知名的话:愿意慢,未必慢。

在投资上我也是秉持着这样的理念,这些年,虽然看上去慢,但长期年化收益远超通胀水平。

焦躁扼杀灵感,有时“无用”方为大用。

牛顿在花园发呆时,一个苹果掉到头上,引发思考,发现了万有引力。

传说阿基米德在洗澡时,看到水从浴盆边缘溢出,突然意识到物体在水中受到的浮力与排开的水的体积有关,就此发现了浮力定律。

化学家门捷列夫在长期研究元素的性质后,某天在极度疲劳下进入梦乡,在梦中他看到了元素按照原子量排列成表格,醒来后迅速记录,从而创建了元素周期表。

乔布斯在斯坦福演讲中分享的“connecting the dots”理论,也恰恰印证了缓慢积累的价值。

当年他旁听书法课纯粹出于兴趣,十年后这项“无用之学”成就了Mac的革命性字体设计。真正的智慧如同陈年佳酿,需要时间的窖藏。

或许我们应该重读《道德经》“企者不立,跨者不行”的警示——踮脚站立不稳、跨步行走不远,所有违背自然节律的冲刺,终将被重力拉回地面。

在这个万物狂奔的时代,真正的清醒者懂得:有时站在原地深耕,就是最智慧的跃进。

最后,以我最喜欢的那句投资名言作结:愿意慢,未必慢。

你我共勉。