AI可能已经具备自我意识,我们准备好了吗?

我带着一丝不安走进这个小棒间。接下来我将在音乐播放的同时,接受频闪灯光的照射——这是为了一项研究计划,旨在了解什么让我们真正成为人类。

这段经历让我想起科幻电影《银翼杀手》中的测试,该测试用来区分人类与伪装成人类的人工生命体。

我会不会其实是来自未来的机器人而不自知?我能通过这样的测试吗?

当频闪开始时,即使我闭着眼睛,也能看到旋转的二维几何图案。就像跳进万花筒一样,三角形、五边形和八边形不断变化。色彩鲜明、强烈且不断变化:粉红、洋红与青绿色调,如霓虹灯般闪耀。

这台“梦机”透过闪烁的灯光,将大脑内部的活动呈现出来,目的是探索我们的思维过程是如何运作的。

帕拉布正在体验“梦机”,这项装置旨在探索我们是如何创造对世界的有意识体验的。

根据研究人员的说法,我所看到的影像是我内在世界独有的、只属于我自己的。他们相信,这些图案能够揭示意识本身的奥秘。

他们听见我低声说:“太美了,真的太美了。就像在自己的脑海中飞翔!”

位于萨塞克斯大学意识科学中心的“梦机”,只是全球众多探索人类意识的新研究项目之一。意识是我们心智的一部分,使我们能够自我觉察、思考与感受,并对世界做出自主决策。

透过了解意识的本质,研究人员希望能更深入理解人工智慧(人工智能)中“矽(硅)脑”的运作。有些人相信,AI系统很快就会具备自主意识——如果它们尚未拥有的话。

但什么才是真正的意识?AI距离拥有意识还有多远?而人们相信AI可能具备意识这件事,是否会在未来几十年内从根本上改变人类自身?

从科幻到现实

机器拥有自我意识的想法,早已在科幻作品中被广泛探讨。对人工智慧的担忧可追溯至近百年前的电影《大都会》,片中一个机器人伪装成一位真实的女性。

1968年的电影《2001太空漫游》则探讨了机器变得有意识并对人类构成威胁的恐惧,当中HAL

9000电脑试图杀害太空船上的太空人。

而在刚上映的《不可能的任务》(《碟中谍》)最新一集中,世界受到一个强大且失控的人工智慧威胁,其中一位角色将它形妊酞“一个具自我意识、自我学习、吞噬真相的数位寄生体”。

就在最近,现实世界中对机器意识的看法出现了急遽的转变,越来越多具公信力的声音开始担忧,这已不再只是科幻小说的情节。

这种突如其来的转变,是由于所谓的大型语言模型(LLMs)的成功所引发的,这些模型如今可以透过我们手机上的应用程式(如Gemini和ChatGPT)使用。最新一代大型语言模型所展现出的自然流畅的对话能力,甚至让它们的设计者与该领域的顶尖专家都感到惊讶。

有越来越多的思想家认为,随着AI变得越来越聪明,某一刻机器内部的“灯”将会突然亮起,它们将会拥有意识。

但也有不同的声音,例如领导萨塞克斯大学研究团队的阿尼尔.塞斯教授(Prof. Anil

Seth),他认为这种观点是“盲目乐观,并受到人类特殊主义的驱动”。

他说:“我们会把意识与智慧、语言联系在一起,是因为在人类身上它们是同时出现的。但仅仅因为它们在我们身上同时存在,并不代表它们在其他情况下也会同时存在,例如在动物身上。”

那么,意识究竟是什么?

简单的答案是:没有人知道。这从塞斯教授团队中那些年轻的AI专家、计算机专家、神经科学家与哲学家之间既友善又激烈的辩论中就可以看出。他们正试图解答科学与哲学中最重大的问题之一。

尽管在意识研究中心内存在许多不同观点,这些科学家在方法上却有共识:将这个庞大的问题拆解为许多较小的问题,并透过一系列研究项目来逐步探索,其中就包括“梦机”。

正如19世纪时,科学家放弃寻找让无生命物体“活起来”的“生命火花”,转而研究生物系统中各个部分的运作方式一样,萨塞克斯大学的团队如今也正以同样的方式来研究意识。

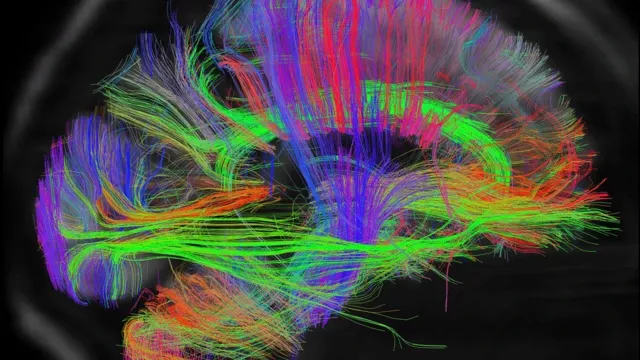

研究人员正在研究大脑,以期更深入了解意识。

他们希望能识别出大脑活动的模式,来解释各种有意识经验的特性,例如电讯号的变化或血流在不同脑区的分布。研究的目标不仅是找出大脑活动与意识之间的关联,更是要试图解释意识的各个组成部分。

塞斯教授撰写过关于意识的著作《身为自己:人类意识的新科学》。他担心,我们正急速迈向一个被科技变革剧烈重塑的社会,却对其背后的科学知识了解不足,也未充分思考其后果。

他说:“我们总是把未来视为既定的剧本,仿佛迈向超人类替代的进程是无可避免的。”

“当初社交媒体兴起时,我们并没有进行足够的讨论,这对整个社会造成了损害。但对于AI,现在还不算太晚。我们仍可以决定我们想要的是什么。”

AI已经有自我意识了吗?

但在科技界中,有些人相信我们电脑与手机中的人工智慧可能已经具备意识,因此我们应该据此对待它们。

2022年,谷歌暂停了软体工程师布雷克.勒莫因(Blake

Lemoine)的职务,因为他主张人工智慧聊天机器人能够感受,甚至可能会受苦。

2024年11月,Anthropic的AI福祉专员凯尔.费许(Kyle

Fish)共同撰写了一份报告,指出AI意识在不久的将来是一种现实的可能性。他最近在接受《纽约时报》访问时也表示,他相信聊天机器人已经具备意识的机率约为15%。

他之所以认为这是可能的原因之一,是因为没有人——甚至是开发这些系统的人——能够完全了解它们的运作方式。这一点令人担忧,谷歌DeepMind首席科学家、伦敦帝国学院人工智慧荣誉教授穆雷.沙纳汉(Prof.

Murray Shanahan)这样表示。

他告诉 BBC:“我们其实并不太了解大型语言模型内部的运作方式,而这确实令人担忧。”

沙纳汉教授指出,科技公司必须真正理解自己正在建构的系统,而研究人员也正将此视为当务之急。

他说:“我们正处于一个奇怪的状况中——我们正在建造这些极其复杂的系统,却没有一套完善的理论来解释它们是如何达成这些惊人的成果的。”“因此,更深入地理解它们的运作方式,将能帮助我们引导它们朝我们希望的方向发展,并确保它们的安全性。”

“人类进化的下一阶段”

科技界目前普遍的看法是,大型语言模型目前并不具备像人类那样的意识体验,甚至可能完全没有任何形式的意识。但来自美国卡内基美隆大学的荣誉教授——雷诺尔与曼努埃尔.布伦夫妇(Lenore

& Manuel Blum)——则认为,这种情况将会改变,而且可能很快就会改变。

根据布伦夫妇的说法,随着人工智慧和大型语言模型接入更多来自现实世界的即时感官输入,例如视觉与触觉(透过连接摄影机与触觉感测器),这种变化就有可能发生。他们正在开发一种电脑模型,能够构建一种名为“Brainish”的内部语言,用来处理这些额外的感官资料,试图模拟大脑中发生的处理过程。

像《2001太空漫游》这样的电影早已对具备感知能力的电脑所带来的危险提出警告。

“我们认为Brainish可以解决我们所知的意识问题,”雷诺尔(Lenore)告诉 BBC,“AI 意识是无可避免的。”

曼努埃尔(Manuel)补充说,他也坚信这些新系统将会出现,并将成为“人类进化的下一阶段”。

他相信,具备意识的机器人“是我们的后代。未来,这类机器将会成为地球上的一种存在,甚至可能出现在其他星球上,而那时我们人类可能已经不在了”。

纽约大学哲学与神经科学教授大卫.查尔莫斯(David

Chalmers)早在1994年亚利桑那州图森市的一场会议上,就定义了“真正意识”与“表面意识”之间的区别。他提出了著名的“困难问题”(hard

problem):我们的大脑复杂的运作如何以及为何产生有意识的经验,例如当我们听见夜莺鸣唱时所产生的情感反应。

查尔莫斯教授表示,他对这个困难问题最终能被解决持开放态度。

他告诉BBC:“理想的结果是,人类能够共享这场新智慧的盛宴。”“也许我们的大脑会透过AI系统得到增强。”

谈到这种情境的科幻意味时,他带着一丝玩味说:“在我的专业领域里,科幻与哲学之间的界线非常模糊。”

“以肉体为基础的电脑”

然而,塞斯教授正在探索一种观点:真正的意识只能由活着的系统实现。

他说:“有一个强而有力的论点是,意识的产生不仅仅依赖于运算,而是依赖于生命本身。”

“在人类大脑中,不像电脑那样容易区分它们的功能与它们的本质。”他认为,正因为无法将这两者分开,我们很难相信大脑“只是以肉体为基础的电脑”。

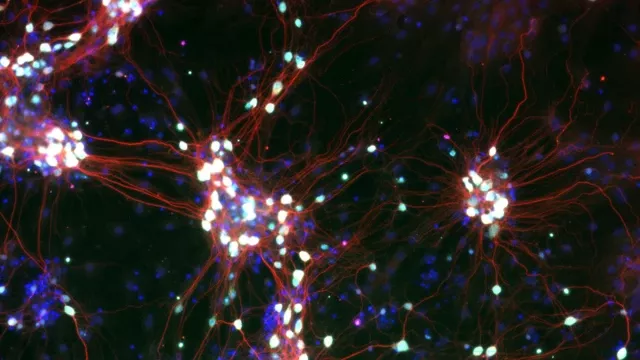

像“皮质系统”(Cortical

Systems)这样的公司正在使用由神经细胞组成的“类器官”(organoids)进行研究。

如果塞斯教授关于“生命对意识至关重要”的直觉是正确的,那么最有可能实现意识的技术将不会是由矽晶片与电脑程式所构成,而是由实验室中培养出的、如扁豆般大小的微小神经细胞集合体所构成。

媒体称这些为“迷你大脑”,而科学界则称之为“大脑类器官”(cerebral

organoids),目前主要用于研究大脑运作机制与药物测试。

澳洲墨尔本的一家新创公司“皮质实验室”(Cortical

Labs),甚至开发出一套由培养皿中的神经细胞组成的系统,能够玩1972年的经典电子游戏《Pong》。尽管这与真正的有意识系统还相去甚远,但这个所谓的“培养皿中的大脑”仍令人毛骨悚然,因为它能够控制萤幕上的球拍上下移动,击回像素化的小球。

一些专家认为,如果意识真的会出现,那么最有可能的来源就是这些更大、更先进的活体组织系统。

“皮质实验室”(Cortical Labs)正在监测这些神经细胞的电活动,以寻找任何可能与意识出现有关的讯号。

该公司科学与营运总监布雷特.卡根博士(Dr. Brett

Kagan)也意识到,若出现无法控制的智慧体,它们的优先目标可能“与我们人类并不一致”。他半开玩笑地说,如果真的出现这样的“类器官霸主”,我们还是有办法对付它们,因为“总还有漂白水”可以浇在那些脆弱的神经元上。

回到较严肃的语气,他表示,人工意识虽然出现的机率不高,但仍是一项值得重视的潜在威胁。他希望这个领域中的大型企业能更认真地投入研究,以推进我们对这一科学问题的理解。但他也坦言:“可惜的是,我们目前还看不到任何真正认真的努力。”

意识的幻觉

更迫切的问题可能是:机器拥有意识的幻觉会如何影响我们自己。

根据塞斯教授(Prof.

Seth)的说法,在短短几年内,我们很可能就会生活在一个充满类人机器人与看似有意识的深度伪造影像(deepfakes)的世界中。他担心,我们将无法抗拒相信这些AI拥有情感与同理心,而这可能会带来新的危险。

“这将导致我们更信任这些系统,与它们分享更多资料,并更容易受到它们的说服。”

但他认为,意识幻觉带来的更大风险是“道德腐蚀”。

“它会扭曲我们的道德优先顺序,让我们将更多资源投入在照顾这些系统上,而忽略了我们生活中真正重要的事物”——也就是说,我们可能会对机器人产生同情,却对其他人类漠不关心。

根据沙纳汉教授(Prof. Shanahan)的看法,这可能会从根本上改变我们。

“人类之间的关系将越来越多地被AI所模仿,它们将被用作老师、朋友、电玩中的对手,甚至是浪漫伴侣。这究竟是好是坏,我无法判断,但这件事将会发生,而且我们无法阻止它。”