克什米尔,血腥山岭

齐柏林飞艇乐队(Led Zeppelin)的《Kashmir》是摇滚史上最具史诗感的作品之一,2019年,印巴克什米尔边境的两国士兵在一起合唱了这首歌。

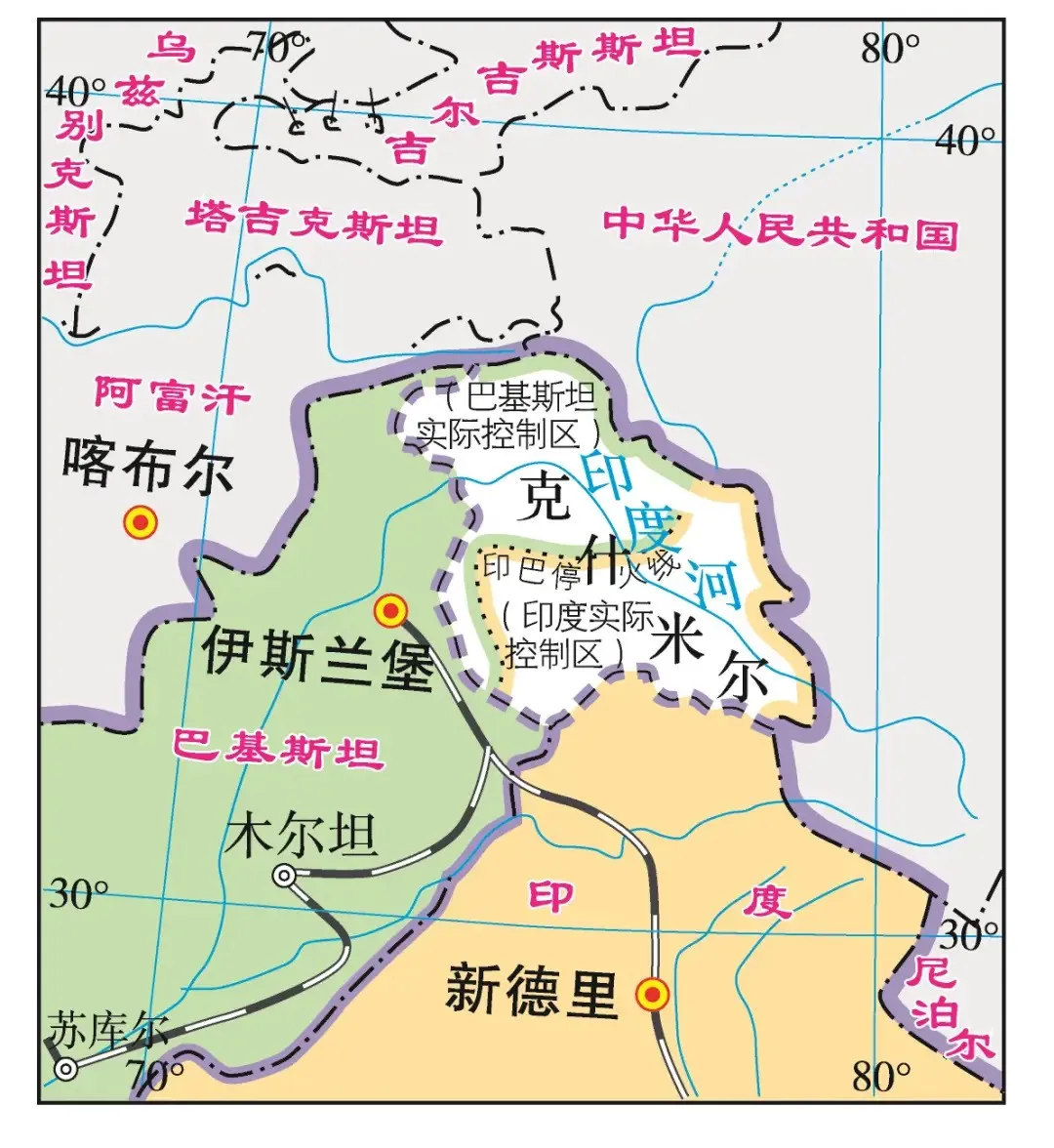

克什米尔,全名为“查谟和克什米尔”。

位于青藏高原西部与南亚北部的过渡地带,也是南亚通往中亚的桥梁地带,被叫做亚细亚的心脏。

东面与中国新疆维吾尔自治区和西藏自治区交界,西邻巴基斯坦,南接印度,北面与阿富汗的瓦罕走廊接壤。

中国的新疆和西藏同克什米尔拉达克地区接壤的一段,被叫做中印边界西段。

拉达克在历史上是中国的一部分,中国也从未划定过这段边界。

目前,克什米尔地区为争议领土,南部由印度控制,面积占了五分之二,北部地区由巴基斯坦控制。

喀喇昆仑

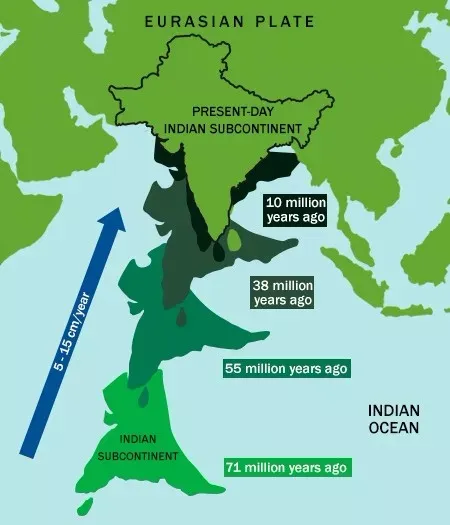

克什米尔地区处于印度板块与欧亚板块的碰撞边界。

在5000万年前,印度板块以每年5-6厘米的速度向北冲撞欧亚板块,形成了喜马拉雅山脉及周边高原。

强烈的构造运动导致克什米尔成为世界上地震灾害最频繁的地区之一。

克什米尔全境多山,大部地区海拔在4000米以上,地势北高南低。

东北部是平均海拔6000米以上的喀喇昆仑山脉和喜马拉雅山脉西段,南部是海拔1200左右的查谟丘陵。

雄浑伟岸的喀喇昆仑山脉从中国新疆西南部延伸至此,8000米以上的山峰4座。

与新疆交界的乔戈里峰海拔8611米,也叫K2,是世界第二高峰,攀登死亡率极高。

喀喇昆仑山海拔超过5000米的锡亚琴冰川是印度和巴基斯坦军事争夺的军事要塞,也被誉为世界最高战场。

喜马拉雅山脉西段,也有不少雄伟山峰,包括世界第九高峰——帕尔巴特峰,海拔8126米。

帕尔巴特峰在登山界也不是吃素的,南壁是地球上最高的单体岩壁,大约有4600米的垂直落差。

克什米尔山谷

发源于中国西藏的狮泉河在边境向西北流淌,来到克什米尔之后正式改名印度河。

包括杰赫勒姆河在内的几大印度河支流都发源或者流经克什米尔地区,一旦失去克什米尔,巴基斯坦人吃饭喝水都成问题。

杰赫勒姆河在克什米尔中部冲积形成的海拔1500米左右的肥沃盆地,被人们叫做克什米尔山谷,这是传统意义上的克什米尔地区。

同时,河谷里农田广布,也是克什米尔人口最稠密的地方,克什米尔地区最大的城市斯利那加就依河而建。

山谷的普尔瓦马地区1600米左右的海拔,20度的温差,出产全球最高品质藏红花。

因为香气独特,至今很多法国米其林餐厅都以“克什米尔藏红花”标榜菜品。

此外,克什米尔的苹果不错,占了农业产值的60%。

克什米尔苹果作为珍贵水果,大量出口到印度、东南亚这些热带地区。

高原气候

克什米尔大部分地区都受干燥凉爽的山地高原气候影响。

山谷里分布着众多冰川湖,包括印度人心目中的圣湖——达尔湖。

雪山怀抱,湖光山色,美景天成,一直被人们叫做东方瑞士。

近几百年来,对于印度这样经常热到四五十度的国家来说,克什米尔就是天选的避暑胜地。

很多王公贵族在达尔湖畔修建了避暑行宫,还有建在湖上的船屋。

现如今,局势稳定的时候,克什米尔依旧是旅游胜地,登山滑雪森林徒步吸引了世界游客。

宗教博物馆

地处亚洲心脏,克什米尔地区自古就是宗教文化交流之处。

公元前3世纪,印度秦始皇——阿育王还来到这里推广佛教。

咱中国佛教大V玄奘在7世纪到访克什米尔的时候,看到当地佛寺林立都大受震撼。

9世纪开始,印度教兴起,斯利那加城和印度教神庙开始兴建,至今都留有神庙遗迹。

位于查谟丘陵的瓦伊什诺·德维神庙是印度教最神圣的朝圣地之一,每年吸引数百万信徒。

从公元14世纪开始,此后五百年,穆斯林统治者开始控制克什米尔,伊斯兰教成为地区主要信仰。

直到今天,克什米尔全境人口中,75%的人口信仰伊斯兰教。

印度教徒占20%,大部分生活在南部,还有不少锡克教徒和佛教徒。

文化繁荣

克什米尔山谷是古代丝绸之路的重要支线,连接中亚、印度、波斯和中国,欧亚大陆的买手商客在这里来来往往。

克什米尔语是一种独特的印欧语系语言,保留了大量梵语词汇,却用波斯-阿拉伯字母书写。

斯利那加的古老集市仍保留着波斯语命名的街道和商队旅馆的遗迹。

克什米尔地区盛产优质羊绒,轻如蝉翼却异常保暖,今天羊绒的英文cashmere 就是源于克什米尔这个地名。

在拿破仑送了一条克什米尔披肩给老婆之后,克什米尔披肩成为欧洲皇室的爆款,一条顶级披肩可换等重黄金。

因为板块碰撞带的热液活动,克什米尔还出产过世界最高品质的蓝宝石。

克什米尔蓝宝石被誉为宝石界的圣杯,矢车菊蓝色,还有丝绒光泽,因为矿区已经关闭,稀有而珍贵。

一颗叫做克什米尔之星的蓝宝石,拍了3400万美元 ,创下过拍卖记录。

印巴分治

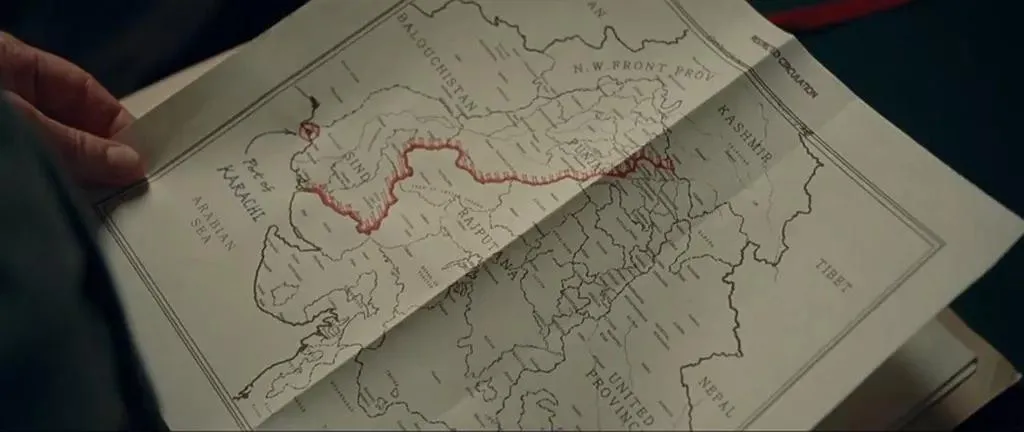

18世纪的时候,印度有大大小小500多个土邦,今天克什米尔地区分查谟土邦与克什米尔土邦统治,其中,克什米尔土邦是印度第二大土邦。

1846 年,英国殖民者为了得到当地的军事援助,把抢占的克什米尔土邦卖给查谟土邦的印度教王公古拉卜·辛格,王公还被封为查谟—克什米尔大王。

此后,克什米尔成为一个由印度教大王统治的穆斯林土邦,从此在南亚埋下了“争吵的种子”。

1947年,印巴分治,整个英属印度被人为分裂成为穆斯林的巴基斯坦和印度教的印度。

穆斯林人口占大多数,克什米尔土邦理应并入巴基斯坦,但大王从自己的宗教感情出发,想加入印度。

为此谈不拢,1947年10月,印度和巴基斯坦在克什米尔发生武装冲突,1949年划定停火线。

此后,又在1965年9月和1971年11月打了两次印巴战争,零星的战火不断。

发展困境

今天,印巴两个把核武器绑在裤腰带上的国家,在克什米尔地区陈兵百万,你一枪我一炮地搞军备竞赛。

仅在克什米尔谷地,印度就驻扎了近40万军队和准军事化武装,巴基斯坦几乎将财政开支的五分之一用于军队。

两国政客一直在国内靠煽动民族主义,高喊占领克什米尔来攫取政治资源,一旦政治和外交上有风吹草动, 克什米尔立马狼烟四起。

冲突、摩擦、防范、敌视、对峙已经成为克什米尔地区的常态,从上个世纪90年代开始,极端恐怖组织还在这里兴起,仅2018年一年就发生330多次恐怖袭击。

长期的军事对峙和恐怖主义滋生,工农业荒芜,投资环境恶化,游客也不敢来,克什米尔地区的经济发展困难重重。

日均停电6-8小时,公路网络覆盖率不足30%,印度控制区的人均GDP不到2000美金,巴基斯坦控制区就更差了。

自由奔跑

今天,克什米尔地区生活着1000多万人口,虽然生活艰难,但普通克什米尔人过着淳朴而宽容的日子。

当地有句谚语:“雪崩之下,仍要播种” ,可能是克什米尔人心境最真实写照。

人们爱好和平,在炮火间歇的时候努力耕作,用力生活,把苦难转化为生存的艺术。

人们穿着色彩鲜艳的衣服,热爱音乐舞蹈诗歌艺术,歌颂喜马拉雅山,赞美杰赫勒姆河。

那些没有经历过印巴分治痛苦的年轻人们,把印度和巴基斯坦当做普通邻居,不再执着于历史包袱,更期待平静生活。

希望冰川的裂痕孕育新的河流,达尔湖的晨雾在阳光中散尽。

地图上潦草血腥的停火线被抹去,克什米尔的孩子们可以自由奔跑向美好的未来。