“中国是全球最大消费市场”?这只是一种幻觉

最近,“中国是全球最大消费市场”的说法频频出现在很多自媒体当中。

我看了一下,持这个观点的作者总是列举各种宏大的数据,比如中国每年销售数以亿计的家电、手机、汽车,或者电商消费节日中创下的惊人交易总额,试图证明中国在全球消费市场中独一无二。

他们的进一步逻辑是,中国在贸易上可以不依赖全球市场,以及美国人也没有吹的那么有钱。

然而,这只是一种“总量幻觉”。

我可以举一个例子,中国GDP总量达到美国的65%,给人感觉很厉害。但当年日本经济巅峰时期,日本作为只有中国一个省的面积和人口体量,它的GDP总量其实也达到了美国的65%,人均GDP更是超过美国(中国只有美国的6分之1)。

如果进一步深入分析“消费市场”的真正含义,就会发现“中国是全球最大消费市场”这个说法其实存在明显误导。

首先,不要混淆“消费量”与“消费力”。

中国确实是一个人口大国,在许多消费品类中,销售数量居全球前列。比如,中国每年售出数千万台冰箱、空调、手机,在电动汽车市场也已进入全球前列。

但这些“量”本质上是人口规模带来的结果,而不是“人均消费力”的体现。

美国人口只有中国的四分之一,但美国消费者的平均购买力远超中国。根据世界银行的数据,2023年美国人均消费支出为约31,000美元,而中国的人均消费支出只有约4,700美元,差距达到6倍多(数据来源:CEIC)。

换句话说,美国的中产阶级可以买下两三辆车、定期旅行、购买高品质医疗和教育服务,而中国许多家庭还在精打细算基本生活开支。

从消费“质量”和“深度”来看,中国仍远落后于发达国家。

其次,“总量大”并不等于“市场强”。

有人可能会说:就算人均低,但中国市场总量大啊。这是一个常见的逻辑陷阱。

事实上,对于绝大多数国际品牌或高附加值产业来说,他们关心的是“愿意为价值买单的客户密度”。

这也解释了为什么许多高端品牌首选美国、日本、欧洲,而不是中国。苹果、特斯拉、LV、Gucci等公司的财报都显示:它们在中国的销量增长远不如在欧美市场的利润率高。

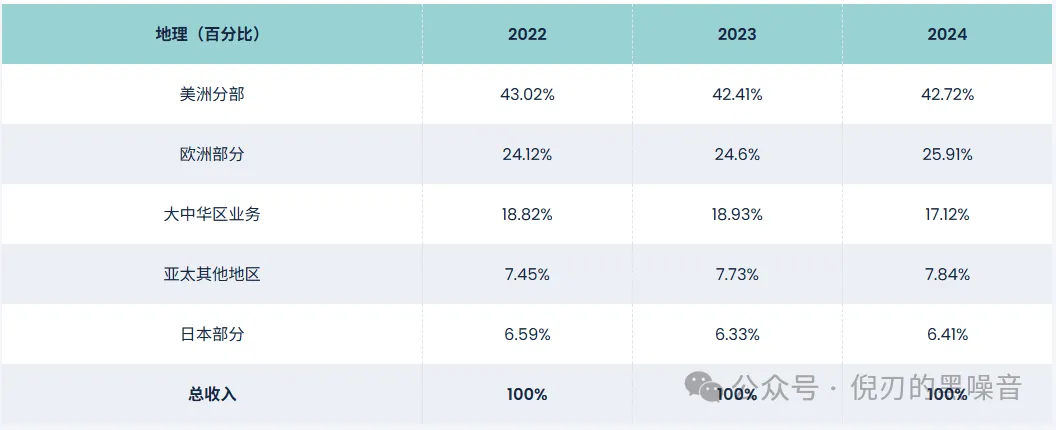

下图为苹果公司利润来源:

判断一个国家是不是消费大国,还有一个更核心的指标:消费在GDP中所占的比重。

根据中国国家统计局的数据,2023年中国最终消费支出占GDP比重约为53%,美国为82%。这意味着,中国的经济仍然高度依赖投资和出口,而非内需消费拉动。

屏蔽了“总量幻觉”以后我们需要认识到,“拼多多式消费”不是消费强国的象征。

近些年中国电商平台崛起,消费内卷加剧,价格战成为主旋律,问题在于,这实际上是一种消费降级,而非消费升级,更不是消费大国的标志。

相比之下,一个真正强大的消费市场,应当是消费者愿意为品质、品牌、设计、精神等非价格因素付费。

这种“愿意多花钱”的能力与心态,是经济成熟和中产阶层稳固的重要标志。从这个角度看,中国的消费结构仍然偏“价格敏感型”,而非“价值导向型”。

我个人在欧洲也深有感触,欧洲人普遍愿意为了高价值的消费支付更多,这也是为什么在欧洲城市,路边的店铺大多很漂亮精美,出售的东西品类也更细分。

别的不说,很多服装店、皮具店都在店内直接设立设计工作室,卖的是该店自有的设计品牌,价格也不菲,但生意照样火爆,因为设计确实好看,做工也优良。

最后我想说的是,不要用短期刺激误判长期趋势,“消费大国”不是一蹴而就的事情。

“双十一”、“黄金周”,还有现在的补贴刺激政策,随着这些短期效应中国消费额确实会突然爆量。但这种短期爆发与长期趋势并不能画等号。

很多时候,这些数据只是靠打折、囤货拉升的“数字繁荣”,背后却并不反映真实的、可持续的消费能力。

现在房地产下行、青年失业率高企、居民杠杆率上升,正在长期压制中国的消费潜力。在这样的背景下,一味强调“全球最大消费市场”其实是不负责任的自我安慰。

以此作为“可以不依赖全球市场”的理由,就更是一剂毒药。

所以,一定要警惕“巨量幻觉”,正视结构性差距。

当然,中国确实是一个拥有巨大人口基数和快速发展的市场,但“全球最大消费市场”这一说法,过于强调了“量”的表象,而忽视了“质”的差距和“结构”的问题。

真正理解消费市场的强弱,不能只看销售数据的绝对值,而要看人均能力、消费结构、品牌溢价、市场深度和可持续性。

一个成熟而有韧性的消费市场,不仅靠人口堆积,更靠信心、经济结构和中产阶层的稳定成长。