被美11所大学拒收的北京高考状元,他如今怎样了

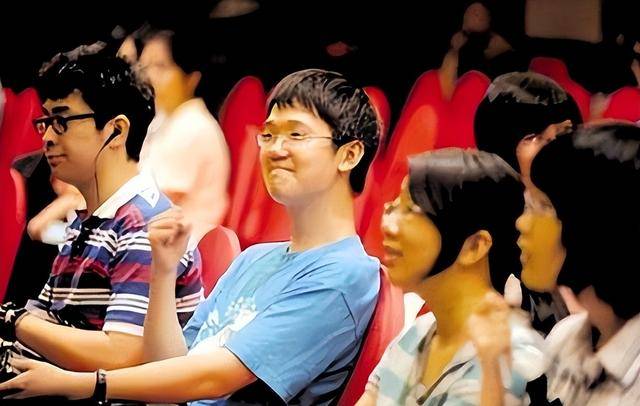

李泰伯,这个名字曾让人羡慕不已。2010年,他以703分成为北京理科高考状元,拥有清华、北大的保送资格,未来本应一片光明。

他却做出令人震惊的决定——拒绝了这些“黄金选择”,去追逐更大的梦想。此举引来了广泛的批评,甚至被指责为“狂妄自大”。

但当李泰伯被11所美国名校拒绝,成为全网笑柄时,谁能想到,这个曾被质疑的少年,最终以实力逆袭,获得麻省理工学院全额奖学金,并跨专业攻读医学哲学双博士,成为生命科学领域的先锋人物。

从高考状元到全网嘲笑

李泰伯的高考成绩几乎无可挑剔,703分,这个分数在任何一所顶级大学面前都足以当作“通行证”。

他理应走上属于他的金光大道,顺利进入清华或北大,然后进入一流的科研、企业圈。但李泰伯做出了一个当时几乎不可能理解的决定——拒绝清华北大的保送资格。

无论是家长、老师还是身边的朋友,都无法理解他放弃这些“保证未来”的机会。

在传统的中国教育体制里,高考状元就是最完美的存在。放弃保送资格,就意味着他自己在挑战未来的不确定性。

人们不禁开始怀疑:这样一个看似“完美”的孩子,真的能够承担起这种冒险吗?

事实上,李泰伯的“叛逆”并非一时兴起。他的选择,根植于对中国教育体系的深刻思考。

李泰伯深知,固守应试教育的框架,他可能成为一个应试机器,但这并不代表他能够实现自我价值的最大化。

于是,他决定冲出这个狭隘的框架,选择去美国申请名校,希望能够在全球顶尖的学术环境中找到真正的自我定位。

他的计划却遭遇了重大挫折。11所美国顶尖高校的拒信如雪片般飞来,哈佛、耶鲁、普林斯顿等曾被誉为“梦校”的名校毫不犹豫地将他拒之门外。

李泰伯曾在心中默默期待过的美国学术殿堂,却没有为他敞开大门,反而把他推向了全网嘲笑的风口浪尖。

当时,媒体和网友们开始对他进行大肆讽刺,批评他是“书呆子”“应试机器”的典型。

更有甚者,指责他“崇洋媚外”,认为他选择美国就意味着背叛了自己的祖国。他突然从一个无数人羡慕的高考状元,变成了全网的笑柄。

但李泰伯并没有因为外界的负面评价而气馁。他清楚地知道,自己并不是“高分低能”的标签,而是拥有着无限潜力的年轻人。

美国名校的拒信,虽然让他暂时跌入低谷,但也让他更加坚定了自己的信念:他的人生从来不应该被任何标签所束缚。

李泰伯的反击

李泰伯的逆袭并非一蹴而就,而是通过无数次自我挑战和不断跨界而实现的。

尽管他一度经历了失败,但他始终保持着对自己梦想的执着追求。

经过短暂的失落后,李泰伯决定将自己的目光放得更远。他没有停留在美国名校的拒绝信上,而是选择继续前行,进入了清华-港大的联合项目,并且在其中表现得异常出色。

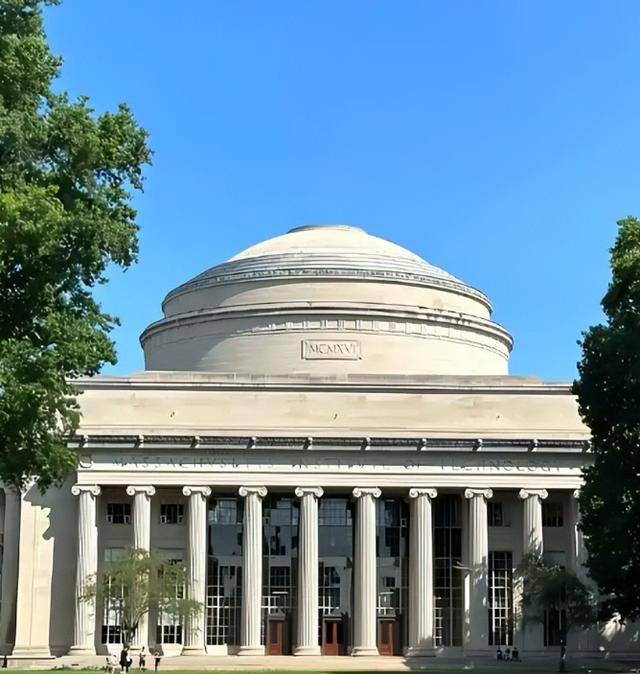

这时,麻省理工(MIT)这所世界顶尖的学府,终于看到了李泰伯的潜力,给了他全额奖学金的机会。

麻省理工,这个曾经拒绝过他的地方,竟然成了他逆袭的起点。李泰伯的强大不仅在于学术的天赋,更在于他不屈不挠、永不放弃的精神。

这份奖学金不仅是对他才华的认可,也象征着他在学术上的崭新起点。

进入MIT后,李泰伯的学术成就如火如荼地展开。尽管他的背景原本是电子工程和计算机科学,但他并没有止步于此,而是将自己的视野放得更宽广,进入了医学领域。

他在麻省理工期间,跨学科的优势使得他能够在不同领域之间游刃有余。

更重要的是,李泰伯通过将哲学、计算机科学与生命医学相结合,创立了自己的“混沌科研法”。

在MIT的学习期间,李泰伯的跨学科研究和创新性思维让他迅速崭露头角,成为了麻省理工最受瞩目的年轻天才之一。

他并没有选择留在美国继续追求高薪职位,而是选择了一个更具挑战性的道路——申请美国顶尖的医学院——约翰·霍普金斯医学院。

从MIT到《自然》

李泰伯的选择,再一次让人感到不可思议。许多人认为,他放弃了微软、IBM等大公司高薪职位,转而投身医学研究,是一场“自我放逐”。

李泰伯的选择却是非常有远见的。他不满足于传统的理工科成就,决定将计算机科学、基因编辑与医学伦理结合,力图打破领域之间的界限,实现真正的跨界创新。

进入约翰·霍普金斯医学院后,李泰伯迅速展现了他独特的科研天赋。

他不仅在传统的医学领域做出了巨大贡献,还在基因治疗、脑机接口、神经退行性疾病等领域提出了诸多创新的观点和理论。

他的跨学科成果,直接推动了阿尔茨海默症等疾病的研究进展。

最令同行震惊的是,他在短短18个月内开发出了新型的CRISPR技术,这项技术的出现,直接推动了神经退行性疾病治疗的革命。

李泰伯的科研成果被《自然》期刊广泛报道,并且被授予了大量的科研资助。

他的成功并不仅仅因为他掌握了某一领域的知识,而是因为他能够将多领域的知识交织融合,从而推动全新的技术突破。

李泰伯所展示的跨界能力,证明了创新的真正意义不在于某一领域的精通,而是将不同学科的精华结合,创造出前所未有的科研成果。

李泰伯用他的实际行动告诉我们,唯有不断突破自我,打破固有的框架,才有可能实现跨越式的成长。

今天的李泰伯,已经不再是那个曾经被群嘲的“高考神话”,而是用实际行动证明了,真正的学霸,不止于分数,而在于勇于改变、敢于创新。

结语

李泰伯的故事告诉我们,成功并非一蹴而就,逆袭并非偶然。他从高考状元到全网笑柄,再到今天的医学前沿人物,每一步都充满了挑战与不确定性。

而他最大的优势,不是从一开始就做对了什么,而是敢于在失败中重新定义自己,敢于走出舒适区,敢于做别人不敢做的选择。

在我们每个人的人生中,失败并不可怕,真正可怕的是失去重新站起来的勇气。

希望每一个人都能像李泰伯一样,不畏质疑,勇敢追求自己的梦想,让人生的每一个失败都成为通往成功的阶梯。