算法养猪场 批量生产AI排泄物

霓虹闪烁的数字荒野上,算法饲料车正24小时倾倒精神废料。

人类创作者蜷缩在数据垃圾山的缝隙中,用最后一点灵光对抗AI流水线的机械轰鸣——当AI开始批量制造“完美故事”,我们是否正在亲手埋葬那些照亮人类文明史的、带着毛边的真实?

当信息流变成下水道:我们正在被AI排泄物淹没

凌晨三点的手机屏幕前,数百万用户正在经历一场无声的窒息——他们划动着无穷无尽的AI生成内容,却找不到任何可供呼吸的缝隙。

这种现象早已蔓延至文学、影视、学术领域。

谷歌学术平台被曝出上百篇AI生成的“垃圾论文”,部分甚至保留着“作为AI语言模型,我无法直接访问研究”的露骨痕迹。

短视频平台充斥着批量生产的“职场阴谋论”剧本,连演员刘晓庆都遭遇AI深度伪造视频的困扰,观众已无法分辨画面中的“她”是真人还是数据幽灵。

数据显示,主流平台AI生成内容占比突破63%,但用户日均有效阅读时长却缩短42%。

这种荒诞的反差揭示了一个残酷现实:算法正通过“精准投毒”摧毁人类的信息消化系统。

当我们被迫吞咽由情绪值、完播率、相似度阈值调配的“饲料套餐”时,思考力正在退化成条件反射式的点击动作——这不是技术进步,而是一场集体认知系统的慢性中毒。

AI绞肉机与算法黑箱:工业化屠宰人类创造力的流水线

AI生成内容的恐怖,在于其构建了一套“工业化屠宰人类创造力”的完美系统。

这套系统由两个固定公式精密咬合:

一方面是内容癌变公式。

比如某头部MCN机构单日量产2.4万篇“原创”文章,但都遵循着一个特定套路。

先是情绪注射:愤怒值必须>0.7,确保触发杏仁核的本能点击;

再加点焦虑制造:每百字植入1个争议点,例如“80后死亡率突破5.2%”的AI幻觉产物。

最后进行洗稿净化:相似度精准控制在28%-32%,既规避抄袭判定,又实现“伪创新”量产。

如今这种“癌变公式”正在吞噬各领域创作。

知乎高赞回答呈现标准化“总分总”结构,某短视频平台剧情号复制32种固定脚本,微信公众号10万+爽文如同罐头生产线。

更荒诞的是,某些AI工具开始伪造学术论文数据——中科院研究者发现,用AI生成“更随机”的实验结果,连同行评审都难以识破。

另一方面是神经劫持系统

某短视频平台工程师透露的真相令人脊背发凉:AI内容完播率甚至比人类作品更高,因其更擅长操控多巴胺分泌。

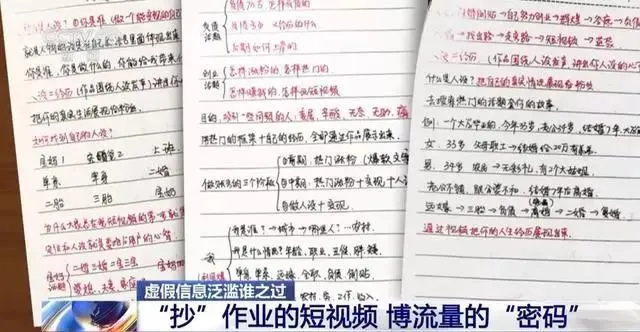

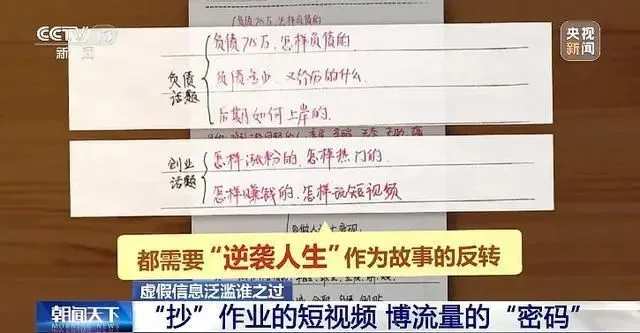

而短视频的套路显得更为简单直接。

开头就来1. 3秒暴击:家庭伦理剧变/职场阴谋论/两性战争必须在开场3秒引爆,超越人类编剧的节奏控制能力。

配上15帧视觉轰炸:每15帧插入夸张表情或性暗示,防止用户启动前额叶皮层进行理性思考。

最后留认知缺口陷阱:结尾预留道德绑架式悬念,例如“不转发生儿子没屁眼”,强迫用户参与传播链。

当10亿用户沦为“斯金纳箱小白鼠”,在无限滚动的信息流中重复“点击-分泌多巴胺-麻木”的机械行为时,文化生态正在发生基因突变。

文学创作退化为关键词填空,知识分享异化为信息搬砖,情感共鸣降级为情绪注射。

北京互联网法院审理的全国首例AI绘画侵权案,暴露出更深的危机——海量训练素材的权属模糊,导致原创作者不仅未获收益,反而要对抗AI生成的侵权内容。

创作基因的返祖:当所有故事都闻起来像ChatGPT

AI对创作生态的侵蚀已从“工具辅助”演变为“基因污染”。

这种污染也正在重塑人类的审美本能。

当观众习惯15秒一次的视觉暴击,当读者沉迷于情绪颗粒度>0.7的“精神快餐”,那些需要静心品味的深度内容将如同不适应气候的恐龙般灭绝。

最为直观的体现就是我们观察与理解世界的方式正逐渐从直观体验转向算法语法的解构。

斯坦福大学的一项实验中揭示了长期接触AI生成内容的大学生,其思维模式出现了显著异变。

首先,概念碎片化成为了一种趋势。这些大学生倾向于将复杂问题拆解成一系列“关键词+模板”的组合游戏,仿佛每个问题都能通过特定的框架来快速解决。

判断极端化的现象也愈发明显。学生们习惯用情绪颗粒度较高的二元对立框架来看待事件,如“不封杀AI就人类灭绝”这样的极端言论频现。

再者,记忆可替换的问题同样引人担忧。

随着AI技术的普及,一些被AI修正过的虚假历史信息开始影响人们的记忆。比如,有知乎用户坚称《蒙娜丽莎》原作中有二维码,让人哭笑不得。

以上这些由AI引发的“曼德拉效应”正在逐渐侵蚀人们的真实记忆。而这种认知畸变已经引发了一系列社会级病症。

在教育领域,有家长利用AI生成“高考满分作文模板”,逼迫孩子背诵,结果导致语文阅卷组发现了大量雷同卷。

在职场环境中,职场人过度依赖ChatGPT等工具撰写周报,使得汇报内容变得千篇一律,缺乏创新和个性。

更令人担忧的是,人类开始模仿AI的创作逻辑。

在网络小说平台上,出现了所谓的“AI仿生作者”,他们主动将章节切割为15秒阅读单元,并在每段故事中植入人工冲突点,以迎合读者的阅读习惯。

当我们用算法逻辑来反刍现实时,真正的创造力似乎正在被格式化为可批量复制的认知罐头。

数字文艺复兴:在算法的绞杀下寻找人类文明的火种

面对AI的全面围剿,人类创作正在经历一场“数字达尔文进化”。

美国作家协会推出的“人类创作”认证,试图在AI洪流中竖起一块救生浮板;《哪吒2》凭借传统文化内核斩获140亿票房,证明情感共鸣仍是算法无法复制的稀缺资源。

全国政协委员张颐武张颐武强调,AI应作为人类创作的辅助工具,而非替代者,唯有坚守人文内核的独特性,才能守护创作灵魂。

未来“人机共生”生态,或许能让人工智能回归工具本质——就像工业革命未曾消灭手工艺品,AI量产内容与人类原创或将找到生态位平衡。

但这场进化需要突破双重枷锁:既要对抗AI的“认知驯化”,又要警惕人类自身的“创作惰性”。

当某平台推出“AI写作神器”三天内吸引300万用户时,当大学生用ChatGPT生成课程论文导致查重系统崩溃时。

我们不得不承认:比算法更可怕的,是人性对捷径的贪婪。

正如古希腊神话中普罗米修斯盗火遭宙斯惩罚,人类在获取AI技术红利的同时,也必须承受重塑文明基因的阵痛。

现在AI背后的“创作者”用莎士比亚的语法写垃圾小说,将毕加索的笔触沦为擦边海报生成器,

我们失去的不只是优质内容,更是文明演进中最珍贵的“意外性”——那些在深夜迸发的灵感火花,在酒醉后涂抹的狂草,在痛苦中凝结的思想结晶。

下一次滑动屏幕时,或许该想起19世纪伦敦街头张贴的启示:“此处禁止随地大小便”——今天,我们同样需要为数字文明划定禁污区。