中国“威权主义”理论之父,对美国有话要说

萧功秦曾认为,在动荡时刻,强人可以架起通往民主的桥梁。现在,他不再那么确定了。

——作者:Chang Che;译者:苏利文

当俄罗斯和中国的精英谈论历史时,他们通常指的是“历史”——那种具有宏大意义的黑格尔式进程。自冷战结束以来,东方一直背负着弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)1989年发表的《历史的终结?》一文所宣扬的毫无说服力的论点,即民主已经战胜了20世纪的威权主义。如今,这一观点已经显得过时。

根据一项涵盖200多个国家的欧洲调查,2022年是二十年来全球封闭型威权国家数量首次超过自由民主国家数量的一年。

2023年3月,也就是俄罗斯入侵乌克兰一年多后,习近平访问了克里姆林宫,他告诉普京,世界正在以“我们一百年来从未见过”的方式发生变化。“让我们一起推动这些变化,”他说。普京伸出双手,点了点头,“我同意。”

唐纳德·川普今年11月的胜利,将2016年一些人认为的选举侥幸,变成了持久的政治现实。“我们赢了,”亚历山大·杜金(Aleksandr Dugin)在X上宣布,这位俄罗斯思想家被称为“普京的哲学家”。

“全球主义者已经失去了他们的最后一搏。未来终于敞开了。我真的很高兴。”中国博主任颐(Ren Yi),前共产党领导人的孙子,写道:川普的胜利以及他与埃隆·马斯克(Elon Musk)的亲密关系,已经形成了一种类似于东亚威权文化的“科技威权保守”联盟。任颐预测:“自由世界的‘灯塔’美国将引领各国走向非自由的民主。历史没有终结,只有福山主义的终结。”

美国大选后的第二天早上,我收到了上海一位名叫萧功秦的七十八岁历史学家的信息。他写道:“我在几个私人场合预测川普会赢。”他认为,川普是对“过度觉醒的左派”的必要纠正,后者“近年来确实有些过分”。

中国自由派对美国进步派的反感程度并不罕见,自2016年以来,他们纷纷转向支持川普,部分原因是为了反对民主党。民主党强调的政治正确——无论是真实的还是想象的——让他们想起了中国过去社会主义治理中的灾难。但萧并非自由主义者,他在中国政治中的反民主影响,使得他成为一个关于美国当前困境的有益声音。

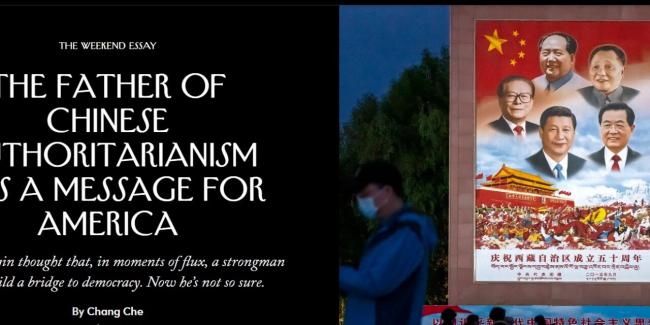

萧是“新威权主义”理论的奠基人,这一理论提倡强人政治。在八十年代,具有不同民主与资本主义倾向的改革派在共产主义国家巩固了权力。

米哈伊尔·戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)对苏联的计划经济进行了重组,并放宽了审查制度。在中国,邓小平开启了“改革开放”时代,尽管改革仅限于某些方面;他对异议的容忍度有限,认为完全的民主是不可行的。

在这方面,他得到了以萧和一位名叫王沪宁的上海学者为首的一群中国思想家的支持。“威权”一词在西方是贬义词,等同于暴政,但在二十世纪末的中国,萧和他的盟友却成功将其重新构建为一种理性、务实、适合东亚的现代化战略。这些知识分子从一系列来源中汲取灵感——中国历史、塞缪尔·亨廷顿的“现代化威权主义”理论、以及在威权统治下迅速崛起的新加坡和韩国等亚洲“小龙”——他们推动并提供了道德支持,使中国推迟了历史的终结。

王岐山1995年进入政府,并迅速晋升。他是习近平最亲密的顾问之一,也是习近平威权主义意识形态的出色设计师。萧在1988年的一次研讨会上提出了“新威权主义”概念,此后他作为上海的大学教授继续倡导这一理念,直到十年前退休。他关于民主是一种“无根政治”,与中国文化格格不入的论点,至今仍是中国主流思想之一。

萧教授是否影响了共产党的方向,还是只是为党提供了理论依据,这很难说。但1988年,邓小平听取了另一位中国领导人关于“新威权主义”的汇报,这位领导人将其描述为“政治强人稳定局势并发展经济”的模式。据说邓小平回应道:“这正是我所主张的”;他唯一的顾虑是这一概念需要重新包装。后来,随着中国经济腾飞,世界开始接受更多外交称谓——“国家资本主义”或更模糊的“中国模式”。

作为一名关注中国文化和政治的作家,我怀着不祥的预感目睹了美国开始表现出与长期主导中国的威权主义相似的迹象。二十一世纪的发展历程充满了宇宙般的讽刺:西方原本希望其对手变得更像自己,但结果却不可避免地变得更像对手。萧和他的盟友几十年前所宣扬的思想——强人的稳定力量和对文化传统的尊崇——似乎已经进入了世界上最强大的自由民主国家的控制中心。

在川普最近获胜后,我决定拜访萧。我想了解这位学者是如何帮助强人从历史的尘土中重现的,也想知道他对强人现状和未来可能的发展有何看法。令我惊讶的是,我发现他正在默默地应对自己思想带来的后果。萧有着根深蒂固的保守主义倾向——埃德蒙·伯克和迈克尔·奥克肖特对他的影响很大——但他过去和现在都是一个渐进主义者,梦想着中国能够实现“宪政民主”。

他的理论是开明的统治,即威权政权先战胜“激进分子”,创造经济奇迹,最终将权力理想地交还给人民。他列举了台湾等已有的例子,台湾领导人蒋经国在1988年去世前拆解了自己的专制政权。萧并没有完全否认威权主义,他似乎也支持美国的新右翼。但随着民主在中国的直接前景几近消失,他的政治理念也从反应转向反思。萧告诉我,威权主义“有其自身的问题”。

2012年,习近平上台后,利用新获得的权力发起了一场反腐运动,萧对此表示支持。但此后,习近平废除了主席任期限制,摧毁了民间社会,并加强了对言论自由的压制。作为一名中国大陆学者,萧小心翼翼地避免表露自己对政权的看法。他转而谈论了他现在认为无法解决的“困境”。

民主人士可能会将危险的思想引入社会——无论这些思想是否合法,都可能加速一个国家的灭亡。萧部分选择支持威权主义,因为他认为中国正朝着这个方向迅速发展。然而,“新威权主义领导人必须睿智,”萧略带恼怒地告诉我,“但他未必是。”一旦你把希望寄托在一个能实现正义的强人身上,换言之,他可能会走正义之路,也可能不会。唯一可以确定的是,他掌控了权力。

在一个阴霾密布的星期一晚上,我来到了萧和他的妻子居住的上海低层公寓楼。他是个精神矍铄的人,头发花白,刘海梳向一边。二十年来,他每天坚持高强度的锻炼——一百五十次深蹲和三百多次室内壁球或网球来回击打。在此期间,他一直在努力撰写一部厚达三卷的中国史,从古代到邓小平的“改革开放”(他希望能在2030年前完成)。

萧对古典音乐有着浓烈的痴迷。他经常带领客人进入一间简朴的客厅,展示他花费数万美元购置的一套超大音响系统。(“这是我一生的积蓄,”他说。)在我拜访期间,我们聆听了德国小提琴家安妮-索菲·穆特(Anne-Sophie Mutter)演绎的《卡门幻想曲》,音量开的非常大,适合听力不佳的人。

在美国大选后的几天里,萧在他的博客上写了一篇文章,对选举结果的地缘政治影响发表了看法。他担心川普的孤立主义言论会导致一些中国人低估美国对台湾的承诺,从而增加“中美直接冲突的可能性”。然而,在我们的会面中,他也阐述了两国之间的相似之处。他告诉我,中国八十年代的新威权主义与今天的共和党有着共同的敌人,由“激进自由派”所推崇的“浪漫主义”。

萧用“浪漫主义”一词来描述这种受启蒙运动启发而产生的信念,即人类可以通过理性设计出理想的社会。他批评这种观点无视历史和经验——或者套用一句老话,“使完美成为现实可行的敌人。”萧生于1946年,在毛泽东思想下长大,亲眼目睹了这种空想治国之道带来的最恶劣后果。1966年,毛泽东发动文化大革命时,萧刚刚高中毕业,在工厂工作。他没能考上大学,可能是因为怀有“资产阶级”的同情心——包括对西方哲学的热情——于是,他成为某机械厂的“工人造反派”领袖。但随着革命的深入,他自己也被批判为“修正主义者”,接下来的几年里,他都在工厂里从事最艰苦的劳动。

1976年毛泽东去世后不久,清算开始了。人们聚集在北京天安门广场附近的民主墙前,张贴呼吁自由和问责的诉求。知识分子呼吁“新启蒙”,1988年一部具有颠覆性的纪录片《河殇》将中国文明比作浑浊的黄河,需要“好好洗刷”。在一片否定过去的狂热中,萧看到历史正在重演。文化大革命坚定了他对自由现代性的信仰,但矛盾的是,它也让他对现代性的实际推动力量产生了本能的恐惧。受现代美国保守主义思想家威廉·F·巴克利(William F. Buckley, Jr.)的影响,萧站在“历史的十字路口,大声疾呼:停下”。

“新威权主义”种子1983年左右开始在萧的心中萌芽,那时他正在研究共和时期的中国——这个国家第一次尝试民主的重大实验。1911年,中国最后一个王朝被推翻,随后进行了民主实验,萧教授的许多同龄人视其为一次灵感的源泉。但萧发现当时的情况完全是一团糟。“国民大会除了把事情搞砸以外什么也做不了,”萧告诉我。“各党派只会相互争斗,完全不顾国家的利益。”

萧得出的结论是,中国缺乏实现民主的“软件系统”:公民社会、法治、政治谈判和妥协的文化。萧告诉我:“我并不是说从根本上反对西方民主。我个人非常羡慕美国和西方。”但他接着说,因为中国“缺乏那么多条件”,所以不可能改变制度。中国需要的是像最后一个皇帝那样的存在,打破暴政枷锁的人,通过法令召唤现代化。萧将民主反向推导回强人政治:“为了实现民主,必须有公民社会,”他告诉我。公民社会需要经济繁荣;经济繁荣需要政治稳定;而政治稳定“需要一个强人”。

1988年,萧在一场学术研讨会上提出了他的理论,“新威权主义”由此正式进入公共视野。这一观点遭到自由派知识分子的抨击,他们指责萧将现状合理化,甚至认为他是把中国拉回到刚刚挣脱的旧体制。但他的理论似乎映射了邓小平的气质,尽管邓有改革家的倾向,但同时也是一个冷酷无情的党内官僚。在他执政期间,这位被誉为务实改革者的领导人曾监禁民主墙活动人士,并将不受欢迎的外国思想斥为“精神污染”。1989年春天,学生们聚集在天安门广场,要求更多的政治自由。以文学评论家刘晓波为首的知识分子也加入了绝食抗议行动。邓小平宣布戒严,并批准了清场的最终命令。

萧告诉我,刘和示威者对当年6月4日的流血事件负有“相当大的责任”。那些绝食抗议者似乎感染了与世纪之交的改革派、红卫兵和戈尔巴乔夫相同的浪漫主义病毒。“新威权主义的头号敌人是激进自由主义。”他接着说,只有当激进自由主义者被“边缘化”后,中国社会才能稳定下来,并尝试政治自由。(刘晓波在监狱中度过了近十年后,于2017年因未获治疗的肝癌去世。)

在萧看来,如果像刘晓波这样的改革者将中国推向其难以承受的境地,那么美国进步派现在正在对美国做同样的事情。对萧来说,民主党、精英大学和西方企业董事会成了新的浪漫主义核心。开放边界忽视了文化同化的实际困难——正如他所说,这就像“将B型血混入一个A型血的身体”。在他看来,跨性别身份只是伪科学:“相信每个人都可以决定自己的性别——这是对人类经验的无视,”萧告诉我。萧似乎并不熟悉美国右翼的“激进主义”,从白人民族主义到QAnon组织。言外之意很明确:1989年,遏制激进派的人是邓小平;2024年,则是唐纳德·川普。

或许,威权主义重返美国的一个原因在于,这个国家的基本政治问题正开始与东方相似。美国历史的大部分时间里,政治围绕着如何限制政府展开。而在共产主义世界,问题往往是如何重建政府,并将其从恶意操纵者手中拯救出来。赌注似乎更高。导致我们向东漂移的原因有很多:全球化的失败、技术进步的背叛、文化迷茫,以及那些从世界即将毁灭的恐慌中获利的煽动者。无论起因是什么,如今美国的内部冲突让人联想到萧和他的自由派对手为中国的未来而斗争的那个关键十年。

在经历了许多美国人认为一生中最重要的选举之后,埃隆·马斯克发誓要“删除”一个臃肿的政府。川普承诺要消灭一支深层阴谋家组成的军队,他称这些人是“内部的敌人”。民主规范和法治只是美国救赎之路上的挡风玻璃装饰。这种强调结果的做法对中国的威权主义者来说并不陌生。当我问萧为什么他认为川普会赢时,他告诉我:“人民不需要浪漫主义,他们需要的是绩效。民主党没有取得业绩,他们既没有确保边境安全,也没有改善经济状况。

尽管萧花了很多时间研究“激进自由派”的心态,但最令我印象深刻的却是他自己的心态。在八十年代的刘晓波身上,萧看到了带有红卫兵气息的浪漫主义。从这个角度来看,一位在天安门广场上为保护学生免受坦克碾轧而彻夜守候的和平民主变革倡导者,与暴力革命者有某种相似之处。当然,萧本人也是一位革命者——谁能比一位康复中的激进分子更能识别出另一个激进分子呢?如今的中国共产党领导人的观点其实大同小异。澳大利亚著名汉学家杰雷米·巴梅(Geremie Barmé)告诉我:“政治局就是一个红卫兵政治局。”他接着说:“中国依然生活在一个尚未治愈的深刻历史创伤中……而现在的领导人都是这种创伤的产物。这正是中国如此专制的原因。”

一个人不是天生而是后天炼成独裁者的。卡尔·施密特是二十世纪反自由主义思想的巨匠,他的理论源于他在魏玛共和国生活的个人经历。萧则受到了严复的启发,严复是亚当·斯密的翻译者和改革派知识分子,他在经历了中国的共和实验后,认为自己的民族“无法自我治理”。在美国,也有像彼得·蒂尔这样的例子,这位亿万富翁风险投资家在2009年的一篇文章中宣称,“我不再相信自由与民主是兼容的。”蒂尔将他反民主立场的转变归因于早期的失败:他在大学时与进步学生的“壕沟战”;以及金融危机后自由主义教条的边缘化。多年来,蒂尔向极右翼的转变与他的思想在主流社会日益被接受不谋而合。他如今是保守民族主义运动的最大资助者之一,是副总统当选人J·D·范斯的导师,同时也是像库尔蒂斯·雅尔文这样的“新反动主义”支持者,雅尔文崇尚新加坡和邓小平时代中国的国家资本主义社会。

蒂尔和萧是截然不同的思想家,但这反而凸显了他们的共同点。他们都认为民主要么时机不成熟,要么已经过了鼎盛时期,因此转向强人政治,视其为一种解药。波士顿大学中国政治学教授约瑟夫·菲史密斯(Joseph Fewsmith)告诉我:“萧的问题在于,他试图回答国家如何从专制过渡到民主的问题,但他从未探讨如何避免陷入停滞。而现实正是如此。”当我问萧,中国的民主会是什么样子时,他说他还没有认真思考过这个问题。这位所谓“民主软着陆”的倡导者最终并没有花太多时间设计一顶降落伞。

萧大半生都在宣称,中国社会面临的最大威胁不是独裁者,而是他的自由派对手。萧是否正确,我们永远无从知晓。我们无法想象一个刘晓波和他的改革派取得胜利的世界。在那个世界里,他们仍然活着,安然无恙,而不是像现在这样被噤声或不幸丧生。我们的世界属于强人政治,决策越来越依赖于日益稀少的少数人的意志。在中国,萧的理论风险已成为现实——强人改变了策略。2009年,刘晓波因“颠覆国家政权”罪受审,他准备了一份声明,警告他的政治对手。这份声明至今仍具有现实意义。刘晓波写道:“敌对心态会毒害一个民族的精神。它将摧毁社会的宽容与人性,阻碍一个国家迈向自由与民主的步伐。”