找几个朋友“一起做妈妈”,真的现实吗?

从外地出差回到成都,程苏雅第一件事就是去朋友家接回4岁的儿子洋洋。前一天洋洋在幼儿园吃了太多薯条,再加上有点儿着凉,刚回到家,就发了烧。

程苏雅是摄影师,也是一个非婚的独抚妈妈。

对她来说,到成都定居是个折中的选择。此前,她带着4岁的儿子洋洋在北京和湖南老家都生活过。但北京的房租程苏雅难以独自承担,老家的教育资源则相对落后。去年,她决定带着洋洋到成都落户。为了让儿子入读还算不错的小学,她已经看好了学区房。

非婚生,顾名思义,是指没有婚姻关系的男女所生的子女。这一人群在西方国家占了很大比例——根据经合组织数据,2018年欧盟国家非婚生子比例平均为41.3%,法国为60.4%。美国则是39.6%。目前,中国尚无关于非婚生子女的统计数据。但近几年,很多非婚妈妈们开始出现在新闻里,深圳、上海非婚妈妈争取生育保险也一度引发广泛关注。

在婚姻制度之外养育孩子是一种什么体验,又会面临怎样的挑战?传统的育儿模式和家庭模式之外,是不是还存在其他可能性?有关家、家人、婚姻是不是还可能有更广泛的定义?在我们的走访中,包括程苏雅在内的三位母亲,正在践行和尝试更为多元的育儿模式。也许她们最终不得不向现实妥协,但尝试的过程都让她们不同程度地改变并成长着。

程苏雅刚给洋洋洗完澡,小朋友很开心_张楠茜摄

“要”

胖嘟嘟的手指按在地图的一条道路上,另一只小手紧紧拽着妈妈的大手,洋洋沉浸在看地图的快乐当中。细细端详了一会,他抬头对着妈妈笑,眼睛眯成了月牙,奶声奶气地告诉妈妈,找到了家的位置。

洋洋喜欢地图。在成都这座城市,公园门口的石雕地形图,地铁站里盘根错节的路线图,幼儿园墙上的手绘地球,都会吸引他跑过去。每到这时,程苏雅也会跟着停下脚步,两人一高一矮,并排站在巨大的地图前,耐心地辨识各种颜色和图形的标志。

洋洋的出现是个意外。2017年夏天,程苏雅发现自己怀孕了。前男友明确表示不想要这个孩子,她却有些犹豫。

程苏雅独自到医院做产检。她躺在床上,医生拿着黏糊糊的仪器在她的肚子上滚来滚去,对面超大的高清屏幕上,显出孩子的样子——一个生命在一团黑暗中跳动,还没成型的手脚似乎在欢乐地舞着。

程苏雅是个很“硬”的女人——至少她自己是这么形容的。她拍摄同性恋艾滋病感染者、吸毒女性、跨性别者、钢管舞女郎,她独自背着硕大的摄影包,从城市、农村的犄角旮旯把他们找出来,她想要呈现出这些边缘人群的爱与痛。她来自亲情淡漠的家庭,此前从来没想过要孩子和结婚,想得最多的就是离开家乡,去远方一个人生活。

可就在看到孩子轮廓的那一刻,程苏雅的眼泪突然就流出来了。她感受到了两个生命之间的连接,她渴望保护肚子里的孩子。医生说,恭喜你要当妈了,以后不能这么轻易流泪、敏感脆弱了哦。

“做完B超回去,其实就已经做了决定,心里有点喜悦,但有点沉重。”程苏雅说,这是她三十岁人生的转折点。她知道,将来一个人养孩子,要面对各种歧视和压力,可能没有任何人帮忙,可能会丢掉工作,会很辛苦,但她还是决定留下他。

和程苏雅一样,苗子也从来没想过让一个孩子进入自己的生命中。

苗子怀孕是在2019年,前男友比她小八岁。刚开始也愿意一起抚养孩子。但是他的工作和情绪都不稳定,苗子要照顾自己和肚子里的宝宝,还要照顾他。最后她决定由自己来养育宝宝。

孩子在苗子的身体里长到第七周时,她第一次看到了彩超图——照片里是个模模糊糊的婴儿,“有点像漫画里的人。那时候觉得,要的话,是对自己整个人生、还有对人本身的肯定。不要的话,我想我会很糟糕。“她在2020年对《城市画报》的记者回忆说。

她给孩子取名叫“阿超”,意思是“超出来的部分”。她还记得阿超被护士从保温箱抱出来时小小的、皱巴巴的样子。她开玩笑说,他就像一个身体和精神都极其与众不同的朋友,并且特别需要照顾。

有阿超之前,苗子过得无拘无束、穷且自由。她从美术学院服装设计系毕业,开淘宝店、改造旧衣服,都是基于热爱。她也随性地玩乐队,最讨厌刻意排练。她和身边的朋友们大多过着没有存款的生活,每个月的收入从几百元到几千元都有,刚好够用就行。

但是选择留下孩子的那一刻,苗子强迫自己改变了生活节奏——她戒了烟,不再昼夜颠倒地熬夜;她学着自己做菜煮饭,三餐规律;从来不为钱发愁的她变得很焦虑,担心负债的生活、无法负担阿超的生活,她甚至开始计划着找一份固定的工作。

对梁曦薇来说,做出“留下孩子”的决定,需要更大的勇气。因为那是20年前。

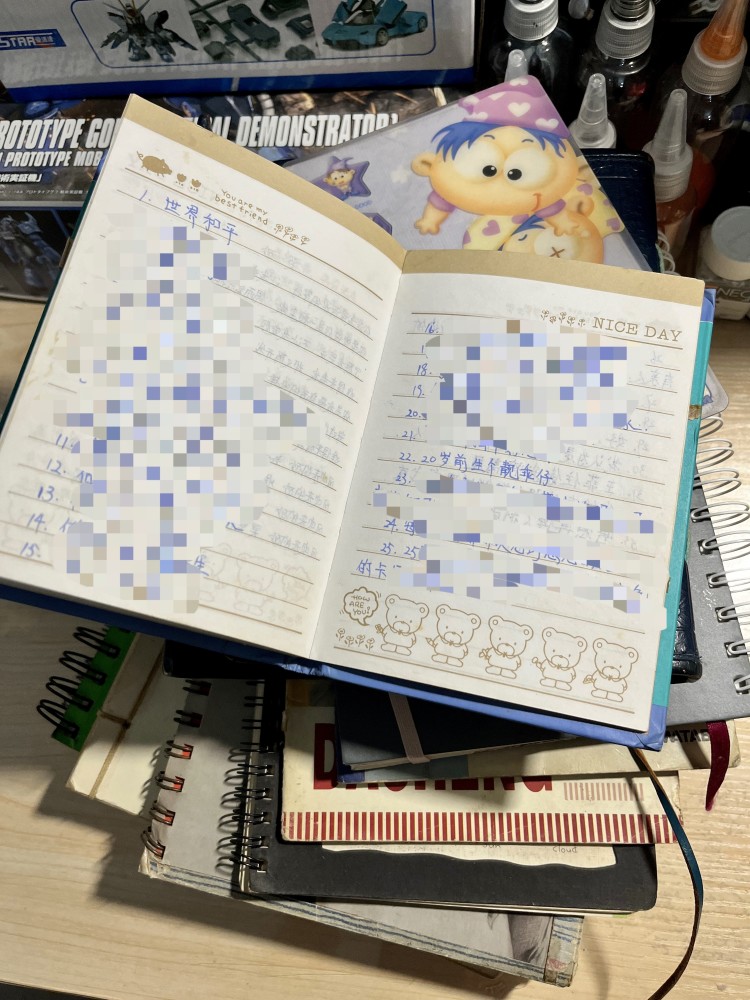

梁曦薇中学时的日记,其中一条就是20岁前生个乖靓仔_受访者供图

她和孩子的爸爸谈恋爱三年,因为种种原因,最终她决定分手,独自生育和抚养孩子,分手后,彼此都再也没有联络。“我的孩子是爱的结晶,只是爱没能延续下去。”梁曦薇说,自己当时几乎没有做太多心理斗争就决定生下孩子。前不久,她翻到中学时候的日记,上面写着很多愿望,第一条是“愿世界和平”,还有一条就是“在二十岁前生个靓乖仔”。

她也还清楚地记得临盆的日子——刚好是2002年的世界杯期间。早上,她独自做完产检回家,晚上,巴西对阵土耳其的半决赛刚开场,她就见红了。阵痛有规律地袭来,每次都让她几乎生不如死。

凌晨两点,她躺在产床上,手脚都插着管子,等着进行剖腹产。麻醉师刚准备扎针时,主治医生突然叫停,接着把梁曦薇放平,让她试试宫缩时用力。没想到她一使劲,孩子顺利出来了,床尾的护士惊叫中差点没接住孩子。如释重负,梁曦薇居然感觉浑身是劲儿。没躺多久,她就自己起床上厕所。在医院走廊上来回踱步时,还听到窗外球迷看重播时传来的欢呼声。

“我一点都不想哭,甚至兴奋得想大笑,跳起来大喊一声‘我生了个儿子’。”

梁曦薇某日的朋友圈,和儿子讨论科学精神:“你以为你以为的就是你以为的吗?”

世俗

实际上,在决定生下孩子时,梁曦薇就知道自己需要缴纳一笔昂贵的罚款——“社会抚养费”。这笔钱要罚父母双方,但她不想给孩子爸爸造成后续的不良影响,提出自己来承担所有。

社会抚养费从20世纪80年代初期开始实行,与计划生育制度相生相伴,多年来一直有存废之争。自2016年“全面两孩”正式落地以来,全国30个省份修改了计生条例,一些地方陆续取消了非婚生子的社会抚养费。到了2021年,《中华人民共和国人口与计划生育法》修改,提倡实施三孩生育政策、正式取消社会抚养费、清理和废止相关处罚规定。

因为儿子的出生地和她的户口没在同一个区内,梁曦薇一边在多个部门之间奔波,一边努力工作挣钱,她希望让自己和儿子活得更有底气。儿子快6岁时,她交上了数万元的社会抚养费,给儿子落了户,顺利读了小学。

2017年夏天,程苏雅生孩子时已经不需要再缴纳社会抚养费。但她还面临着其他压力。怀孕七个多月时,她挺着大肚子回了老家准备生产。最直接的原因是,因为没有结婚证,无法在北京的社区医院建档生子。

在此之前,失业让本不宽裕的她雪上加霜。所在单位得知她非婚生的情况,拒绝为她提供产假和生育津贴(指对职业妇女因生育而离开工作岗位期间,给予的生活费用,按工资标准由生育保险基金支付)。她和人事部争取过,“生育保险一直都有参加,凭什么不给我应该有的福利?”但是却被拒绝。眼看肚子里的孩子越来越大,她不得不被动离职。

“我要生个孩子,但是对方不要”,回到距离北京1700多公里的湖南小县城,程苏雅告诉父母。父母看着她,总觉得她像是被负心汉抛弃了的可怜女人。直到她生产,父亲都不敢正视她的肚子——她从卧室走到客厅来坐坐,父亲会走开,避免直接交流。

程苏雅和很多人聊起过“非婚生”这件事,她希望让这个庞大的,却一直被忽视、被边缘化的人群得到正视。可不论什么职业——艺术家、诗人、摄影师,还是她在老家的同学朋友,都天然地抱持相同的观点,认为“非婚生”是可怜的,不负责任的,被抛弃的。

一向叛逆的苗子也受够了这样的眼光,她想要用自己的方式,来打破亲朋好友对她固有的期待和污名化。

她的父母在潮汕生活多年,有着浓厚的家庭观念,对她也一直有着“结婚”的期待。苗子怀孕后回到老家,有亲戚串门,她只能躲在自己的房间里,散步也要等天黑后才出门。

2019年9月,怀孕五个月的时候,苗子决定给自己和朋友举办了一场盛大的“与空气结婚”的婚礼。

婚礼在充满上世纪80年代复古气息的舞厅举行。五颜六色的彩灯、水晶球灯让整个空间流光溢彩,舞台屏幕上播放了苗子前不久拍的视频。

当时在婚礼现场的《城市画报》记者记得,苗子穿着清洁阿姨在垃圾桶捡来的白色婚纱,和朋友们一起去医院做B超;在教堂门口,把一束教师节捧花当毽子踢向空中;她和一群朋友在街上跑着,自由自在。

“我的婚礼应该是处于正在定义中。有一些人认为是婚礼,有一些人认为不是,也有一些人正在想是不是。我以经历一场婚礼的想法,用我的方式去经历。”苗子后来告诉《城市画报》,她用这样盛大热闹的方式,给了父母对于婚礼的期待,也是自己对于现实桎梏的一次出逃和挣脱。

苗子在揭阳老家,和几个村里的姐妹一边带娃一边做一些服装改造设计_受访者供图

在那天录制的视频里可以看到,来参加婚礼的朋友很多。大家穿着颜色鲜艳、裁剪奇特的服装,演出了一场根据潮剧《十仙庆寿》改编的戏剧——“苦啊!字字句句画作血和泪,生育是痛苦还是自由,打开语言的通道,我是超出来的部分,做好成为人的准备,大脑产生最初的意识,我已经可以分辨出早晨、下午和晚上”,苗子在舞台上唱着。

苗子的父母最终都没有来到婚礼现场。哥哥和两个堂哥倒是来了广州。一个堂哥给了她红包就走了。另一个堂哥则在婚礼中途要回去赶车。只有苗子的哥哥坐在台下看完了整场婚礼,此前几年和此后几年,他都一直默默支持着苗子。

对程苏雅来说,除了被污名化和可能面临的经济问题,她还担心过孩子的心理健康。此前在老家,朋友们听说她要生下这个孩子,都持反对态度,认为孩子在没有父亲的家庭里长大,会出现心理问题。因为要做一则非婚妈妈的报道,程苏雅在怀孕期间认识了梁曦薇。动身去广州找梁曦薇的路上,她也揣着这个问题。

到了广州,她把问题抛给了梁曦薇。后者告诉她,十年前,她甚至因为这个问题焦虑地找过心理医生。心理医生告诉她,“孩子生来没有父亲的陪伴,也许是他的人生缺憾,但是不妨碍他追求完美。而且完美的人生并没有绝对的定义。”

这段话支持梁曦薇一路走了过来。她的儿子已经成年,会说四国语言,成绩优秀,还有热爱的美术专业。程苏雅小心翼翼地问他,你会不会想去了解、认识未曾谋面的父亲?他很大方地回答,“对我来说,他就是一个无关紧要的人,没有存在过的人。”

梁曦薇用博客记录下儿子生活的点点滴滴,这些幸福的瞬间还在继续发生

“一起当妈妈”

坚持自己热爱的摄影工作,意味着要出差,有时不能陪在孩子身边。接儿子到成都前,程苏雅认真地和他进行过一次谈话。

“如果要跟妈妈一起,就要去成都。妈妈要工作,又要照顾你。有时候要出差不在家,你要学会坚强,我们一起勇敢战胜困难。当然,你也可以继续跟爷爷奶奶在老家,他们会陪着你。”洋洋点了点头,好像听懂的样子,他没怎么考虑就选择要跟妈妈一起住。

程苏雅在成都有几个好朋友,洋洋认她们做“干妈”。她租住在一位朋友家附近,也是考虑到出差的时候,朋友可以帮照看孩子。她们之间逐渐形成社群互助的关系——其中一位干妈有爱心、很仗义,每次都尽心尽力带洋洋,自己仿佛也变成一个鬼马的小孩,和他一起玩;还有一位干妈学播音主持出身的,很会逗孩子,秒变卡通动画的配音,经常逗得洋洋捧腹大笑。

苗子则在怀孕期间就想象过和几个朋友“一起当妈妈”,那是一个更进一步的计划——所有愿意养阿超的人组成一个家庭,就叫做“超家族”,大家热热闹闹地生活在一起,和亲人成为朋友,和朋友成为亲人。

最初有这个念头是因为,在她怀孕后,周围的一些朋友没有劝她打掉孩子或逼问她到底要不要孩子,而是关注她的日常需要,比如会问“你在哪里”“几时去医院”“医生怎么说?检查结果怎样”“睡得好不好”。

阿超出生后,等到疫情缓和,苗子回到广州开始践行“超家族”计划。她和几个朋友,加上阿超,住在一栋老房子里。因为是以阿超为名义借住的房子,苗子主张,大家排班带阿超,每天安排好每个人的任务——谁做饭、谁洗碗、谁带阿超玩耍。但在实践中,尤其涉及到养娃,所有细枝末节都可能出现分歧。

有人想带阿超出去逛材料市场,但苗子担心市场里空气差、对宝宝不好,不希望他们去;苗子找来育儿百科书,希望大家都读一下1到3岁的育儿守则,但有人却没重视这件事。日常讨论中,朋友们会提到共同带孩子模式当中,权利平等、去中心化之类的问题,但苗子只关心阿超喝的奶,是不是45摄氏度水冲的三勺奶粉。在这些小小分歧当中,每个人的情绪也会互相影响。

一起养育阿超的实践没能持续很久。而曾经互帮互助的一些亲人朋友,因为很多原因各奔东西。

采访中提及这些,苗子感到有压力。她担心仅凭她单方面的叙述,不能全面展现事情全貌,也希望其他人能被看到和被听到。“就像我现在接受了采访,母亲这一身份就会在我身上烙得再深,所以很无奈的是,我接受的采访越多,她们就会离我越远。”

苗子在揭阳老家,和邻里姐们们一起创业。做娃衣的生产,也拍微电影_受访者供图

如今,她和伴侣豹妈一起,带着阿超在老家揭阳生活。阿超22个月大的时候,就去了幼儿园,但显得比其他小孩更自立,个子也更高。苗子则和村里的一些其他妇女一起创业,做娃衣,也一起做展览和拍短电影。经历过养娃初期的混乱后,他们的生活逐渐平静,获得了某种秩序感。

但之前的模式是彻底失败了吗?苗子不这么觉得。她现在作为母亲更加放松了,学着把自己的心态放开,“不再那么把所有担子都往一个人身上揽”。

豹妈也在反思,多人养娃最核心的问题,是要有明确的角色分工,最好形成文字规则。实践中,每个人都要明白责任和边界是什么,否则就会陷入无尽的困惑当中,不断摇摆。

豹妈也会觉得,名义上的“爱”不重要,重要的是爱成为一种直接行动。她们没有实现某种固定的家庭类型,但多元家庭可以是一个个具体的瞬间,每个人都可以立刻去做。“互帮互助可能就融入在某种看似平常的气氛当中,超越原子化核心家庭的瞬间,有时就发生在村口的一场舞蹈中。”豹妈说。

到现在,仍然会有少数朋友定期过来,和苗子、豹妈一起带阿超,他们的一些行李长期就搁在苗子家。还有很多人用自己的方式,在关注着阿超。他们都是阿超的家人。

大家一起出行游玩,从左到右:豹妈,武汉来的朋友辛恒,超酱,还有邻居小朋友可儿_受访者供图

一个跟苗子同台演出过的朋友,平时话不多,不太爱谈论自己的生活,只说在快餐店做厨师。知道阿超的事后,每隔一段时间就会问候苗子,每次只有几个字“最近好吗?”然后发个红包过来,坚持让苗子收下。“阿超是大家的,不只是你的。”他说,这是帮阿超凑学费。

还有个东北的朋友到揭阳,很想帮忙带阿超,但他一点都不懂照顾孩子的方法。有一天,大家一起去潮汕的城隍庙拜老爷。朋友突发奇想,说我来拜拜阿超吧!于是六个月大的阿超坐在庙门上,朋友对着他拜了拜。没想到阿超也拜了回来。

“如何在传统的家庭制度之外生活,仍是一片处女地,要在探索的过程不断重新检验,重构关于家的理念,以及自己的身份定位。这本就是很难的。”苗子的朋友、关注性别议题的电台主播Alexwood说。

去年,在苗子实践多人养娃模式时,梁曦薇正为儿子填报高考志愿而失眠。和梁曦薇一起揪心的,还有儿子的保姆一家——二十年来,保姆阿姨是她独抚的最大支持。

因为工作原因,梁曦薇经常出差。儿子从两个月大,就由阿姨帮忙照顾。

阿姨和梁曦薇的母亲同岁,喜欢小孩,也有照顾孩子的一套方法。她家厨房窗边有一个角落,所有孩子都坐在小凳子上,规规矩矩地吃饭,盘子分格有五颜六色的蔬菜和肉。吃完饭,孩子们自己拿杯子接水。到点可以看电视,但也要准时睡觉。

有了阿姨照看孩子,梁曦薇很大一部分育儿压力被分担了出去。她能够安心工作,从公司的普通职员做起,一路做到高管。她经常独自出行,也带孩子出国旅游,拓宽他的视野和胸怀。

每次她给儿子买一个限量版乐高的同时,也会给自己买一个包。孩子因此能知道,妈妈工作赚钱也是为了自己,父母和孩子都是独立的个体,都值得拥有各自精彩的人生。

改变

“我其实更喜欢过父亲节,我比多少父亲更爷们儿,才能撑住我和儿子走这一路。”梁曦薇说。

但总有人听说她是非婚妈妈后的第一反应,是觉得她可怜。“没有老公就一定可怜吗?没有爸爸就一定可怜吗?每天都有老公打老婆、父亲虐待孩子的事情发生。”梁曦薇很庆幸,自己当年自认为有能力一个人负担起做妈妈的责任,并且一如既往地坚持下来了,“任何职业都存在行业趋势、市场变化所带来的困境。无论有多难,不管孩子是男是女、或丑或美,母亲这个职业仍然是你真正向往、并期望为之付出努力的明确目标。”

儿子一到三岁时,最喜欢去公园和游乐园,玩累了要抱抱,不肯坐推车。梁曦薇再累也要把他抱回家,因为没人可以搭把手。后来她找到办法,每次出去玩都叫上几个喜欢孩子的朋友一起,自己留着体力收拾最后的残局。

在梁曦薇看来,教育就是言传身教。她热爱并努力工作,儿子也有了很好的学习习惯——从小学就知道在学校完成作业,每个学期都拿全勤奖。她画画、看书、下棋,爱看电影、说流利的外语,儿子也都一起参与。儿子从初中开始自学日语,学习成绩永远稳定在11名,高考获得心仪高校的提前批录取,高考日语考出了126分的高分。

刚上幼儿园时,儿子也问到过爸爸。梁曦薇告诉儿子,他是最亲的人,但人的感情是非常不确定的,因为一些事情没法走到一起。十四五岁时,儿子告诉她,学校有同学抽烟喝酒。梁曦薇没有直接警告他,而是跟他聊起烟草、酒精的发源,有多少种类、哪些成分,她希望儿子可以自己做出判断。

儿子将近成年时,她主动和他开了一次正式家庭会议,议题是关于生父和追讨抚养费的权利告知。她让儿子慢慢考虑,要不要提出法律诉讼。10多年前,梁曦薇的律师就一再坚持,让她代孩子提出诉讼,她却没有这样做。

梁曦薇告诉儿子,之所以此时召开这个会议,是因为法律规定一旦过了18岁,就不能再追讨该项权利。而儿子作为成年人,有权利知道自己作为诉讼主体,拥有哪些权利。她也跟儿子表达了自己的观点,如果追讨,可能会出现哪些情况。无论儿子将来作出什么样的决定,她都会尽力支持。

但最后,梁曦薇和儿子都有默契地让这件事情不了了之了。在他们看来,不确定的那个人和那些事情,他们已经不在乎了。

“无休止的考验只有自己去面对、应付、承受。也只有你,才能通过这一系列的洗礼,成就自己和孩子。”在社交平台上,梁曦薇写道。

苗子也能明显感受到自己的变化。她曾经像一名“暴乱分子”,讨厌秩序,非常自我,反对一切组织化的事物。但是自从有了阿超,改变“像爬山虎一样细密地占据了她的所有生活”。

当时去采访她的《城市画报》记者还记得,一开始她像所有准妈妈一样,爱上了孕婴的软件。每天早上起来第一件事,就是打开软件,观察肚子里的宝宝有什么变化,想象肚子里的孩子从一小颗葡萄,渐渐长成了小香瓜一样大。

听惯了迷幻摇滚的她,也会点开庞麦郎的《夜曲》,希望肚子里的阿超能和她一样在音乐中感受到月光落下的温柔。当然,最终她还是决定“做自己”,听回原来自己喜欢的音乐,因为“我决定不去揣摩他的想法,揣测到最后也是我自己的想法”。

她愿意一直做阿超的朋友,她不仅要成为妈妈,也要继续做苗子。她认为,妈妈不是钢铁侠,不必一个人承担所有,妈妈的重负,应该被分担。

洋洋的手工作品,按下电源可以发光

洋洋也让程苏雅变得柔软了。她对待亲密关系能够走得更深入了——以前从不接受和男友同居,到现在可以和恋人一起面对柴米油盐。在从小重男轻女的父母面前,很多事情她也不会再去较真了。

这并不是说磨平了她的棱角,她仍然是那个雷厉风行的摄影师,做着自己热爱的事业,在男性为主导的行业里打拼着。不管出差多么频繁,只要工作一结束,程苏雅第一时间一定要飞到儿子身边。她为此坐过凌晨一两点的飞机,回到家看到儿子熟睡中的样子,她就觉得值了。之前洋洋跟父母在老家的时候,她每天雷打不动要和儿子通视频电话。他一定是她哄睡着的。

现在成都家里的墙上,贴着程苏雅拍摄的大幅影像作品和洋洋的画作。其中一幅是粘贴画,蓝色的天空和绿草鲜花中,棉花和纽扣粘成的两只绵羊,一大一小、一前一后稳稳地走着。

(应采访对象要求,文中程苏雅、洋洋为化名)