生死界线...祕鲁木乃伊与人世的不朽同在?

2020疫情时代的生离死别,让人们不断被迫面对如何送别、记住已逝的挚爱至亲。葬礼悼念几乎是普世的送别仪式,在祕鲁的古代木乃伊也透露了另一种存在于生死界线之间,与逝者、先祖的互动方式。图为巴西在疫情期间病逝的患者墓地。 图/法新社

本文为《诸神的起源》(联经出版,2020)书摘

在现代社会裡,我们已经习惯于要求社会关注幼小、弱者和老人,但在整体上却失去了要求社会关注死者的习惯;在所有该受到关注的群体中,死者可能是最棘手的一群——当然,对许多人而言也可能是最有助益的一群。

一旦葬礼和悼念的各种仪式结束,接下来的问题就是决定我们跟祖先之间的关系。对中世纪的英国和信奉天主教的整个欧洲地区来说,这个问题的答案很清楚。基督宗教的社群是由死者与生者共同组成,是同一个身体的两个部分;生者最重要的责任就是替死者的灵魂举办祈祷会和望弥撒仪式。在这个过程中,每一个礼拜信众和每一个堂区教民都会依照他们各自的经济能力,各自扮演适当的角色。

基督宗教的社群是由死者与生者共同组成,是同一个身体的两个部分;生者最重要的责任就是替死者的灵魂举办祈祷会和望弥撒仪式。2005年,人们至教堂哀祷教宗若望保禄二世的逝世。 图/美联社

人们建立许多精美华丽的小礼拜堂和小教堂(你在牛津看到的甚至是一整座宏伟的万灵学院[All Souls College]),用来举办各种代祷仪式,祈祷死者的灵魂能够快速通过痛苦的炼狱,並且尽可能让他们早日获得拯救,进入天堂。有钱人会留下大笔遗产给教会,好让教会可以长久地、 持续地为他们和他们家人的灵魂代祷。代祷涉及的种种仪式必须动用许多人力——尤其是主持望弥撒的神父。五百年前的英国,死者是最重要的雇主。

宗教改革之后,上述这种代祷活动突然被硬生生地打断。大部分新教神学家反对炼狱这个概念,他们不认为人的灵魂可以透过在炼狱的苦行解除生前的罪,也不认为透过代祷或付款可以让灵魂加速脱离苦行炼狱,早日进入天堂。在此情况下,为死者灵魂举办的望弥撒遭到废除。那些为了举办望弥撒而累积的捐款,不是遭到变卖,就是被没收。

到了 16 世纪中叶,信仰新教的欧洲人几乎无法做任何事来帮助死者;他们与死者此时似乎隔着一道无法跨越的鸿沟。教义的转变改变了神职人员的责任与教会的经济,统治者及其宠信的子民则从中得到巨大的收益。同样重要的是,这种转变也重组了现在与过去的关系。

宗教改革之后,大部分新教神学家反对炼狱这个概念,他们不认为人的灵魂可以透过在炼狱的苦行解除生前的罪,也不认为透过代祷或付款可以让灵魂加速脱离苦行炼狱。到了 16 世纪中叶,信仰新教的欧洲人几乎无法做任何事来帮助死者。图左为但丁神曲炼狱篇;图右为15世纪伦敦修道院的送葬仪式。 图/维基共享

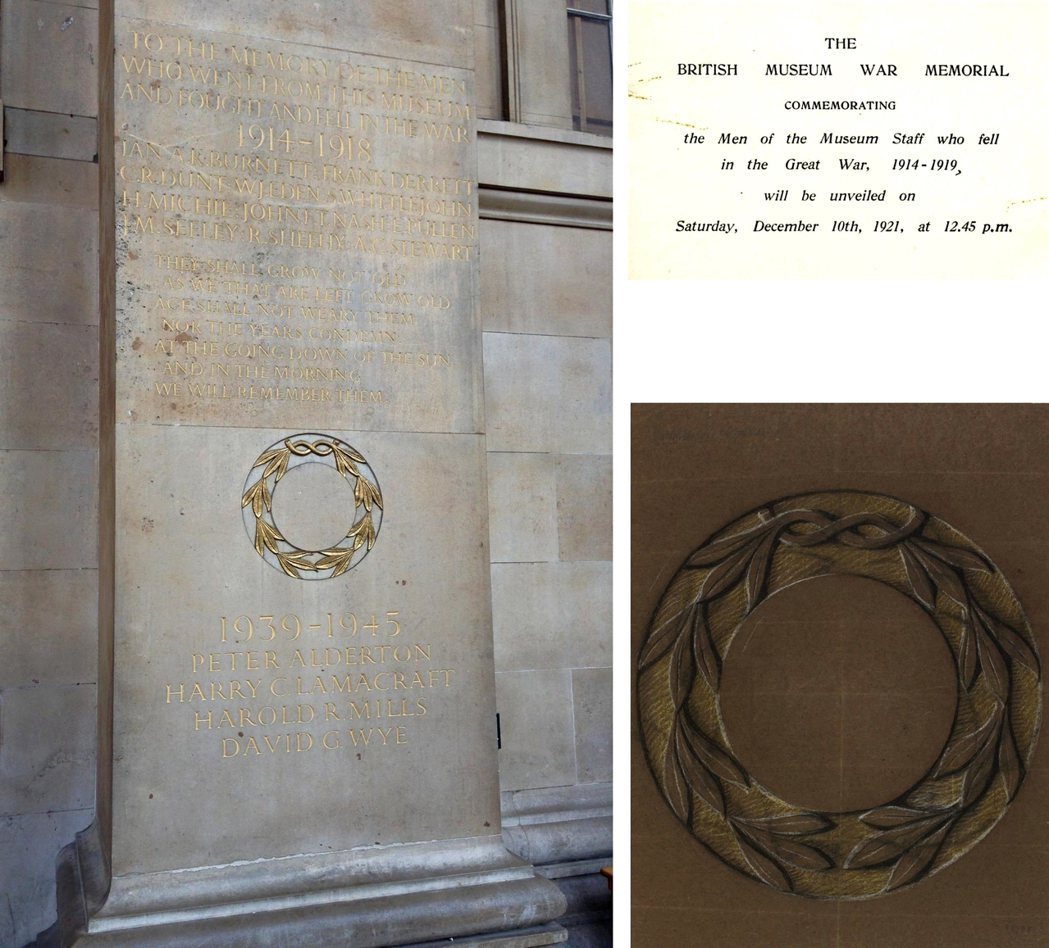

今日英国人与死者到底有什么样的联系?这点我们显然並不太清楚。每年前来参观大英博物馆的人有好几百万,大部分是从馆前的台阶进入主要入口。他们经过一根根古典的柱廊时,很少人会注意到右手边有一座纪念碑,纪念在两次世界大战中阵亡的馆员。死者的名字被刻在以波特兰石灰石制成的石碑上,碑上同时还刻着我们熟悉的诗行:

太阳西沉的黄昏,朝阳初升的早晨/我们将会记起他们。

这种纪念形式在全国各种公共建筑物皆可看到,比如学校、火车站、企业集团的办公大楼、俱乐部等,纪念碑通常设立在入口附近,碑上会刻着在两次大战中阵亡的人名,並且加上一句对来访者的劝诫:

记得他们。

我们越来越不清楚今日还有多少人记得他们;至于为什么应该要记得他们,就更少人讨论了。

不过,一旦进入博物馆,访客很快就会看到另一种完全不同的方式来想像和经营死者与生者的关系:不是为死者祈祷,也不是仅仅记得他们,而是定期与他们交谈——不是和祖先的灵魂交谈,而是和祖先本人交谈,因为祖先本人就在现场。大英博物馆美洲藏品主任杰戈.库柏(Jago Cooper)负责保管好几个以棕色布料包裹的木乃伊,每一个都长约 1 公尺,全都仔细包裹並且牢牢绑好。

每年前来参观大英博物馆的人有好几百万,大部分是从馆前的台阶进入主要入口。他们经过一根根古典的柱廊时,很少人会注意到右手边有一座纪念碑,纪念在两次世界大战中阵亡的馆员。图为大英博物馆两次世界大战阵亡馆员之纪念碑。 图/大英博物馆

这种纪念形式在英国各种公共建筑物皆可看到,如学校、火车站、企业集团的办公大楼、俱乐部等,纪念碑通常设立在入口附近,碑上会刻着两次大战中阵亡的人名,並加上一句对来访者的劝诫:记得他们。图为伦敦圣潘克拉斯车站的战争纪念碑。 图/路透社

这些是来自秘鲁的木乃伊包裹,裡面包着现在秘鲁人的祖先的遗体。每一个包裹裡面都有一个已经制成木乃伊的遗体,全都经过精心处理並用布料仔细包裹起来。在秘鲁和智利北部,这个习俗已经有六千多年的历史;这种习俗让他们的祖先即使在死后仍在社会上扮演一个特定的角色。对我们欧洲人来说,这是一种想像祖先——乃至想像我们自己——最为不同的方式。

乾燥的沙漠气候是自然的乾燥剂,有利于尸体的保存;因为这样,制作木乃伊的习俗不仅在秘鲁十分普遍,整个安地斯山脉地区都有此种习俗,而且年代至少跟埃及一样古老,虽然埃及制作木乃伊的传统较为知名。

祖先死后,软组织首先会被摘除,遗体在包綑起来之前,通常会被安排成蹲坐的姿态。现在收藏在大英博物馆的祖先木乃伊大约制作于公元 1500 年左右,在这之后,西班牙占领了秘鲁,制作祖先木乃伊的习俗就停止了。

包裹用的织品现在已经褪成灰黯的棕色,但还是隐约可以看到织品上原有的鲜艳条纹设计,布的末端还织有精致的流苏。条纹的设计和颜色有可能代表死者的身分(无可避免地,只有菁英人士的遗体才会保存下来)和死者居住的区域。再来,许多木乃伊都戴着一张彩绘的脸,亦即线条简单的人像画;毫无疑问地,这让坐着的木乃伊给人一种真人的感觉,而且他们的后人也像对待真人一样地尊敬他们,即使他们已经死了很久。

秘鲁人的祖先木乃伊,木乃伊身上附有祖先的"画像",如 1880 年代的插图所示。 图/《诸神的起源》

在本书裡,我们主要探讨的是物件和物件背后所隐藏的信仰系统。但是这些木乃伊並不被归类为物件;他们是死去的人,因此博物馆馆方努力以尊敬的态度对待他们,就像在 1520 年代以前,在欧洲人尚未到来之前的秘鲁人尊敬他们的木乃伊祖先那样。古代埃及木乃伊的身边会准备所有他们来生会用到的必需品,留在坟墓裡等待来生。也许他们的家族成员偶尔会到墓中拜访他们,或献上祭品之类的。

与埃及木乃伊相反,秘鲁的祖先木乃伊拥有一个比较活跃的死后生活。平日,他们被包裹在色彩鲜艳的棉毯或羊驼毛毯之中,存放在山洞裡或高山上;不过到了特别的节庆,他们的后代就会带他们到大街小巷游行。在这段短暂的时间裡,他们回到生者的社会,几乎就像是个归来的贵宾, 仍是这个社会重要的一部分。在生者的社会裡,在许多与国家相关的事务上,他们持续扮演重要的角色。首先,他们确立了统治阶级的资格,根据杰戈.库 柏解释:

在重要的会议桌上,你把德高望重的祖先请出来跟你坐在一起——这是在宣布你的家系、你的族谱。身为祖先的直系后代,这是你获得权力的基础。你不仅仅是你祖先的后人,你还继承了他们的智慧、权力和权威。跟祖先的知识持续保持联系——这是印加帝国菁英分子的基本概念;所有首领在做重要的政治决策时,都会直接谘询祖先的意见。

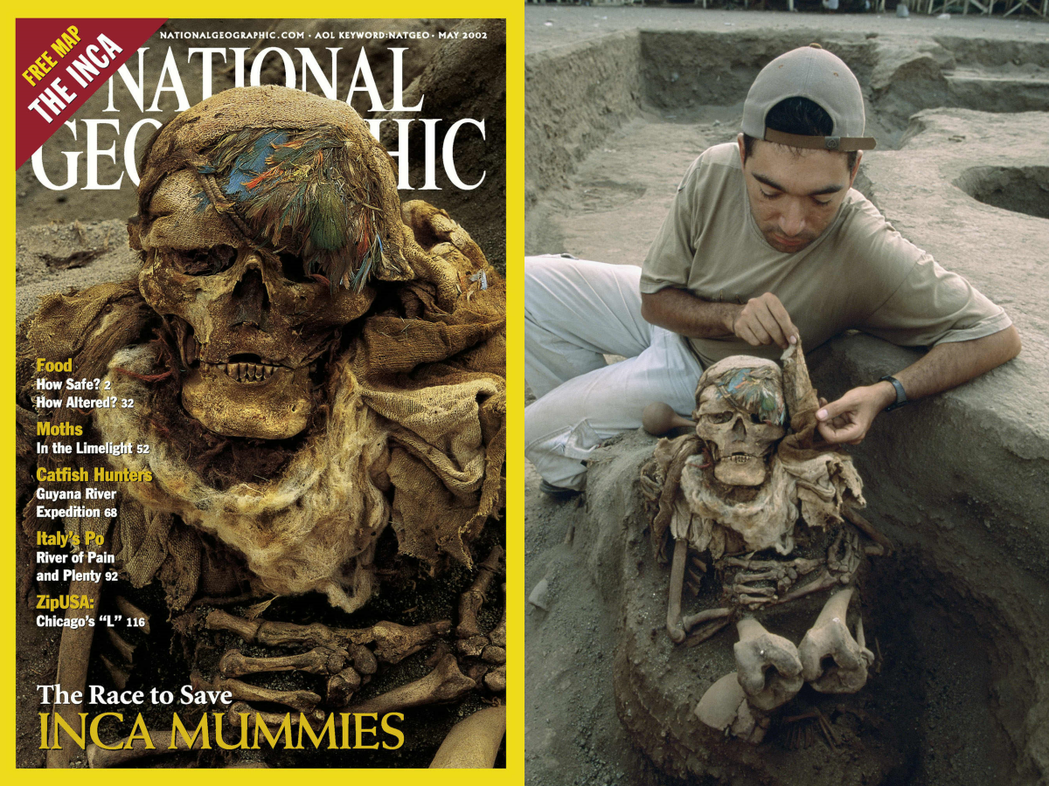

图左为2002年《国家地理杂誌》封面的印加木乃伊;图右为考古人元与在祕鲁出土的印加木乃伊。 图/美联社组图

如此说来,祖先木乃伊的角色不仅只是确保后代的身分。坐在生者当中,他们的经验和判断可以被召唤出来。根据杰戈.库柏的描述,他们的在场,本身就增添了一种在时间概念上的不同理解:

对我们来说,如果我们的祖先死了,他们就存在于过去,而我们的后代则存活于未来。对印加帝国和美洲地区许多文化来说,他们的想法——不论在过去或现在——跟我们是完全不同的。对他们来说,所有的时间是同时存在的:现在、未来、过去三者同时共存,而且总是平行运作;如果有技巧,或者有时在入定的情况下,他们是可能在三 种不同的时间之间移动,並且可以藉此取得活在这三种时间裡的人的智慧。

祖先的木乃伊有时会被带进会议室,因为祖先可以贡献过去的智慧。不过,同在一个房间参与讨论的,还有那些尚未出生的后代的灵魂。他们也会帮忙形塑各种政治决定——毕竟这些政治决定对他们 的影响比较大。

这种情形,就像我们把格莱斯顿(Gladstone)和迪斯雷利(Disraeli)的大体请出来,然后请他们坐在伦敦内阁的会议桌上,提醒现任部长们要注意历史的影响力和未来的种种要求一样。将祖先的木乃伊从坟墓裡请出来,带到议事厅,这就像是给某个政治理念一个独特的物理性表达。

对印加帝国和美洲地区许多文化来说,他们的想法——不论在过去或现在——跟我们是完全不同的。对他们来说,所有的时间是同时存在的:现在、未来、过去三者同时共存,而且总是平行运作。图为印加的木乃伊在巴黎圣母院展出。 图/法新社

对此现象,说得最好的不是研究秘鲁历史的学者,而是 18 世纪的政治理论家艾德蒙.柏克(Edmund Burke);柏克在《法国革命的种种省思》(Reflections on the Revolution in France)写道:

就各方面而言,社会是⋯⋯一种合作的伙伴关系。由于这种伙伴关系所欲达成的目标不可能在几个世代之内完成,所以这样的关系就不只存在于生者之间,同时也存在于死者和尚未出生者之间。

柏克的观念与宗教 改革前的欧洲人,还有与前哥伦布时期(pre-Columbian)的秘鲁人有着强烈的共鸣。

西班牙殖民者发现秘鲁人与他们祖先的大体保持如此亲密的接触,大都觉得十分不安。这一点实在让人觉得很奇怪。时至今日,罗马天主教的弥撒仪式还不是每日照常对着死者的物理性遗物举行?每一座祭坛——即使是可以移动的祭坛石——都必须包含某一位圣人的遗物,最理想的是那些为了信仰而殉教的烈士的遗物。

弥撒仪式会在圣人的遗体或部分遗体前面举行,教堂会众则站在圣人遗体的旁边向神祈祷。在天主教堂裡,人们会请求已经死去很久的圣人帮忙处理日常生活每一层面的问题,例如信徒会要求圣人代他向神求情,请神对已经死去的灵魂大发慈悲。有时候,圣人保存良好的遗体会被抬出来游行,就像秘鲁人把祖先的木乃伊请出来游行一样。

在死者大体前举办的望弥撒:可携带的德国天主教祭坛,大约制作于公元 1200 年。 图/《诸神的起源》

祭坛背后写着死去的圣人的名字,圣人的遗物或部分遗体全都小心地做了註记,並藏在石制祭坛背后的凹洞裡。 图/《诸神的起源》

死者的世界持续与我们的世界保持联系的概念在全球各地皆可找到:从墨西哥的亡灵节(Day of the Dead)到日本的盂兰盆节皆是;在这些节日裡,家人每年聚集,在墓地或在其他地方吃吃喝喝,与死去的亲人同乐。死亡是社群结构裡的一部分, 而不是在社群结构的界限之外。在中国文化中,死亡虽然改变了生者与死者的关系,但並未消解两者的关系。

好几百年来,中国家庭最重要的仪式就是一年一度与祖先的团聚。不像在秘鲁,中国死者的身体不会出现在仪式中,出现的是死者的灵魂,而且祖先的灵魂会回家小住一段时间,栖居在一张特别为迎接他们的归来而制作的画像裡。中国肖像画的历史,与这种用在祭拜仪式、 方便后人与祖先保持对话的图像绘制服务一直难以分开,紧密相连。

今日大英博物馆藏有两张为了这个目的而绘制的人物画。这两张明朝的 "祖先图像"是画在可以挂起来的绢本立轴上,可能绘制于公元 1600 年。画 中的一男一女分别坐在木头椅子上,他们身上的深红色袍子几乎盖住了椅子,两人从朴素的淡金色背景中,木然地向外凝望。每张卷轴高约 2 公尺——祖先的画像毫无疑问比真人大;虽说如此,画裡的人却一点都不像真人,他们表情木然,看不到任何感情表现或心理反应。

今日大英博物馆藏有两张为了这个目的而绘制的人物画。这两张明朝的 "祖先图像"是画在可以挂起来的绢本立轴上,可能绘制于公元 1600 年。 图/《诸神起源》